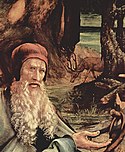

Isenheimer Altar, ehemals Hauptaltar des Antoniterklosters in Isenheim/Elsaß, Werktagsseite, rechter Flügel, Szene: Hl. Antonius

Relevante Bilder

Relevante Artikel

Matthias GrünewaldMatthias Grünewald war ein bedeutender Maler und Grafiker der Renaissance. Die Forschungsmeinungen zum Namen sind geteilt. So wird er einmal mit Mathis Gothart-Nithart oder Mathis Nithart-Gothart gleichgesetzt, ein anderes Mal als dessen Zeitgenosse angesehen. Im ersten Fall soll er um 1475/1480 in Würzburg geboren und am 31. August 1528 in Halle an der Saale gestorben sein; im zweiten vermutet man seinen Geburtsort in der Nähe von Aschaffenburg und nimmt 1531/32 als Todeszeitpunkt an. .. weiterlesen

Isenheimer AltarAls Isenheimer Altar wird der Wandelaltar aus dem Antoniterkloster in Isenheim im Oberelsass bezeichnet, der im Musée Unterlinden in Colmar in drei Schauseiten getrennt ausgestellt ist. Die Gemälde auf zwei feststehenden und vier drehbaren Altar-Flügeln sind das in den Jahren 1512 bis 1516 geschaffene Hauptwerk von Matthias Grünewald und zugleich eines der bedeutendsten Meisterwerke der deutschen Tafelmalerei. Die Skulpturen im Altarschrein werden dem um 1490 in Straßburg tätigen Bildschnitzer Niklaus von Hagenau zugeschrieben. .. weiterlesen

Evangelischer NamenkalenderDer Evangelische Namenkalender ist ein dem katholischen Heiligenkalender vergleichbares Verzeichnis, das vorwiegend Persönlichkeiten der vorreformatorischen Zeit und des Protestantismus enthält. Der Kalender wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Federführung der Evangelischen Michaelsbruderschaft entworfen und 1969 vom Rat der EKD offiziell freigegeben. Die dabei angenommene Version ist jene, die im Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie Bd. 19 (1975) veröffentlicht wurde. Seit 1976 gibt es eine Fassung, die mit der nachkonziliaren Erneuerung des römisch-katholischen Regionalkalenders für das deutsche Sprachgebiet abgestimmt ist. Dadurch hat sich die Anzahl der von katholischen und evangelischen Christen am gleichen Datum begangenen Gedenktage erhöht. Der Namenkalender in seiner aktuellen Form ist im Sonn- und Feiertagskalender, den die Liturgische Konferenz in der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgibt, als Anhang enthalten. – Im Gegensatz zu seinem katholischen Pendant konnte sich der Evangelische Namenkalender jedoch im kirchlichen Leben, selbst in den Gemeinschaften der liturgischen Bewegung, nie etablieren. .. weiterlesen

Maronitische AntonianerDie Maronitischen Antonianer sind eine nicht monastische Ordensgemeinschaft in der Maronitisch-syrischen Kirche. Im Orient nannten sich seit dem 17. Jahrhundert mehrere katholische Ordensgemeinschaften als „Antonianer“. Ihr Vorbild war der Eremit Antonius der Große, so gab es die Armenischen Atonianer, Chaldäische Antonianer, Syrische Antonianer, Äthiopische Antonianer und die hier bezeichneten Maronitischen Antonianer. Sie waren ursprünglich monastisch-kontemplativ und wandelten sich zu einem aktiven, nicht monastischen Orden mit feierlichem Gelübde. .. weiterlesen

Antonius der GroßeAntonius der Große war ein christlicher ägyptischer Mönch, Asket, Anachoret und Einsiedler. Er wird auch Antonius der Einsiedler, Antonius Eremita, Antonius Abbas oder Antonius von Koma genannt. Er wird oft als „Vater der Mönche“ bezeichnet und ist vermutlich der erste und bekannteste Wüstenvater. .. weiterlesen