Weingartener Stifterbüchlein

Das Weingartener Stifterbüchlein (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod. hist. 4° 584) ist eine illuminierte Handschrift, die wohl um 1510 für die Reichsabtei Weingarten in Oberschwaben hergestellt wurde. Der bedeutendste Teil der Sammelhandschrift sind 40 ganzseitige Idealporträts von Mitgliedern der Herrschergeschlechter der Welfen und Staufer.

Beschreibung

Auf Blatt 1r wurde 1630 der lateinische Titel „Historia Guelphica cum Iconibus“ vermerkt. Als ursprünglicher Titel findet sich auf Blatt 7v „Diss Nachgemalte sind die Stiffter des Hailigen Römischen Reichsgotzhaus Wingarten“. Auf Blatt 8r folgt ein ganzseitiges Widmungsporträt Kaiser Maximilians I. mit dem Reichsadler, den Wappen der Kurfürsten und vier Wappen habsburgischer Länder.

Ab Blatt 8v folgt ein frühneuhochdeutscher, auf die lateinische Historia Welforum[1] und andere Quellen[2] zurückgehender Text zur Geschichte der Welfen.

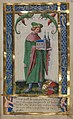

Illustriert wird dieser Abschnitt, der die Ursprünge der Welfen nach der Historia Welforum bis auf die Tochter eines römischen Senatoren Catilina zurückführt, von 34 Porträts von Mitgliedern der Welfenfamilie und 6 Porträts von Herrschern aus der Familie der verwandten Staufer. Die Personen sind meist stehend abgebildet. Die Porträts sind mit reich verzierten Rahmen umfasst. Neben Beschreibungen des Lebens der abgebildeten Personen und ihrer Verwandtschaftsverhältnisse enthält der Text teilweise auch Hinweise auf Stiftungen an die Abtei Weingarten. Mit einer Ausnahme (Welf VI. und Uta von Calw) wurden Ehepaare auf Doppelseiten einander gegenübergestellt.[3] Mit der Aufnahme der staufischen Herrscher seit Barbarossa (dem Sohn einer Welfin) steht das Stifterbüchlein in der Weingartener Klostertradition, die seit dem Machtverlust der Welfen Ende des 12. Jahrhunderts schon in den frühen Handschriften der Historia Welforum und dem bekannten Weingartener Welfenstammbaum die Staufer nahtlos die Reihe der welfischen Klostergründer und -wohltäter weiterführen ließ. Die Staufer werden geradezu als Welfen dargestellt; so ist Barbarossa ein Wappenschild beigegeben, der neben dem Reichsadler im Herzschild nicht etwa die staufischen drei schwarzen Löwen, sondern einen einzelnen roten welfischen Löwen zeigt.

Auf Blatt 49r beginnt ein lateinischer Text zur Geschichte der Weingartener Heilig-Blut-Reliquie[4] in Mantua (rubrizierter Textbeginn: Qualiter inventus sit gloriosus iste cruor ad laudem christi fideli narratione prosequamur) und zur Reliquientranslation nach Weingarten (Bl. 57r–59r, rubrizierte Überleitung: Modo dicetur quomodo iste sacrosanctus cruor venit ad flandrensem provintiam). Von den sechs historischen Schriften zur Heilig-Blut-Überlieferung in der Weingartener Klostertradition, die jeweils in mehreren Handschriften überliefert sind, sind in diesem Teil des Stifterbüchleins bis auf eine alle enthalten.[5]

Ab Blatt 60r schließt ein später angebundener Faszikel mit einem Weihebericht von 1487 und (ab Blatt 64r) im Jahr 1656 nachgetragenen Notizen zu Altären und Kapellen im Kloster Weingarten die Sammelhandschrift ab.

Der unscheinbare Einband stammt von 1956.[6]

Geschichte

Die Württembergische Landesbibliothek datiert die Handschrift in die Jahre um 1510, früher wurde auch das „Ende des 15. Jahrhunderts“ genannt. Nach dem Text und dem Bildprogramm wurde das Stifterbüchlein unzweifelhaft vom Kloster Weingarten in Auftrag gegeben, nach dem Widmungsporträt offenkundig zur Übergabe an Kaiser Maximilian I., die dann aus unbekannten Gründen aber nie stattfand. Da zum Entstehungszeitpunkt in Weingarten keine Buchmalerei dieser Qualität mehr nachzuweisen ist, entstand zumindest die Buchmalerei wohl anderswo, etwa in einem anderen Kloster.[7] Der Text könnte auch in Weingarten geschrieben worden sein. Als Grund für die Anfertigung der Handschrift vermutet Hans Ulrich Rudolf[8] die Absicht des Weingartener Abts, die drohende Mediatisierung des Klosters durch Österreich abzuwehren. Er nennt die Handschrift ein „bewusstes und gezieltes politisches Dokument, das Aspekte der Geschichte des Klosters zu einer Waffe umschmiedet, um dessen politischen und rechtlichen Status zu bewahren“.[9]

Die Pergamenthandschrift in der Württembergischen Landesbibliothek (Cod. hist. 4° 584) ist eine umrißgetreue Kopie einer vorigen Papierhandschrift, die heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (B 515 Hs. 5b) liegt. Eine weitere, unvollständige Fassung dieser Papierhandschrift auf Pergament liegt ebenfalls im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (B 515 Hs. 5a).[10] Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt eine bayerische Herzogsgenealogie (Cgm 2822), die wohl auf dem Stifterbüchlein gründet und der eine Abschrift des Büchleins mit den Porträts (ohne die Heilig-Blut-Texte) beigefügt ist.[11] Eine derartige Handschrift befindet sich auch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 150 Extrav.).[12]

Nach der Säkularisation des Klosters kam die prächtige Pergamenthandschrift mit der Klosterbibliothek an die Familie Nassau-Oranien, über die sie in die Königliche Bibliothek Den Haag gelangte, die sie unter der Signatur 129 C 6 führte.[13] 1944 wurde sie im Tausch gegen eine niederländische Handschrift von der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart erworben, die sie seitdem unter der Signatur Cod. hist. 4° 584 verwahrt.[14]

Rezeption

Die Bilder der Handschrift wurden in der Weingartener Kunst späterer Jahrhunderte verschiedentlich wiederaufgenommen. So sind einige Zeichnungen Gabriel Bucelins aus dem 17. Jahrhundert von den Porträts des Stifterbüchleins abhängig.[15] Bei der Ausmalung der barocken Klosterkirche St. Martin 1718–1720 griff Cosmas Damian Asam für sechs Fresken in den Seitenschiffen des 2. Langhausjochs auf die Porträts des Stifterbüchleins zurück.[16] Eine im Kloster Weingarten erhaltene Stiftertafel von der Hand des Malers Ludwig Scheuch aus dem Jahr 1732 ist ebenfalls eine Kopie des Stifterbüchleins. Da die Ehefrau des damals regierenden Kaisers Karl VI. aus dem Welfenhaus stammte, war die Verbindung zu den welfischen Klostergründern wieder besonders aktuell geworden.[17] 1751–1752 wurden in Christian Ludwig Scheidts Origines Guelficae vier Portraits aus dem Stifterbüchlein gestochen reproduziert.[18]

Galerie der Porträts

10r, Welf I.

12r, Kaiser Ludwig der Fromme

16r, Bischof Konrad von Konstanz, Sohn der beiden vorigen

21v, Welf II.

23r, Welf III.

24r, Cunniza (Kunigunde) von Altdorf, Schwester des vorigen

25v, Herzog Welf IV.

26r, Judith von Flandern, Ehefrau des vorigen

27r, Herzog Welf V.

28v, Herzog Heinrich der Schwarze

31r, Sophia, Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen

33v, Herzog Heinrich der Stolze

34r, Gertrud von Sachsen, Tochter Kaiser Lothars, Ehefrau des vorigen

35r, Herzog Heinrich der Löwe

36r, Heinrich, Pfalzgraf bei Rhein, Sohn des vorigen

37r, Otta (Uta), Pfalzgräfin von Calw, Ehefrau des folgenden

38r, Welf VI.

39v, Beatrix von Schwaben, Tochter des Königs Philipp von Schwaben

40r, Otto IV.

41r, Welf VII.

42r, Leopold IV. von Bayern, Markgraf von Österreich[19]

43r, Kaiser Friedrich I. Barbarossa (Staufer)

44r, Kaiser Heinrich VI. (Staufer)

45r, König Philipp von Schwaben (Staufer)

46r, Kaiser Friedrich II. (Staufer)

47r, König Heinrich (VII.) (Staufer)

48r, König Konrad IV. (Staufer)

Literatur

- Hans Ulrich Rudolf: Kostbare Buchmalerei als politisches Manifest. Das Weingartener Stifterbüchlein. In: Im Oberland, 1/2008, ISSN 0939-8864, S. 11–19

- Johannes von Arnoldi: Beschreibung eines codex picturatus der Königlich-Niederländischen Bibliothek in Haag, von neuerer Hand betitelt: Historia Guelphica cum Iconibus. In fine Historia S. Sanguinis. In: Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. 3 (1821), S. 37–47 (Digitalisat)

- Hans Ulrich Rudolf, Norbert Kruse, Rainer Jensch: Welfisches Stifternachleben im Kloster. In: 900 Jahre Heilig-Blut-Verehrung in Weingarten. Thorbecke, Sigmaringen 1990, ISBN 3-7995-0398-6, Katalogteil, S. 104–108 (insbesondere Katalogtexte K 5–7, K 9, K 17 zu den drei Handschriften und abhängigen Kunstwerken)

- Klaus Graf: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ladislaus Sunthaim und die süddeutsche Welfen-Historiographie. In: Nora Gädeke (Hrsg.): Leibniz als Sammler und Herausgeber historischer Quellen (= Wolfenbütteler Forschungen. Bd. 129). Wiesbaden 2012, S. 33–47 (Volltext)

- Wolfgang Irtenkauf: Weingartner Welfenchronik, in: Stuttgarter Zimelien. Württembergische Landesbibliothek – aus den Schätzen ihrer Handschriftensammlung. Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 1985, ISBN 3-88282-011-X, S. 78

- Max Bach: Die Welfen- und Hohenstaufenbilder im Kloster Weingarten. In: Diözesanarchiv von Schwaben, 24. Jg. 1906, S. 177–181

- Norbert Kruse: Die historischen Heilig-Blut-Schriften der Weingartener Klostertradition. In: 900 Jahre Heilig-Blut-Verehrung in Weingarten. Thorbecke, Sigmaringen 1990, ISBN 3-7995-0398-6, Teil 1, S. 77–123 (mit Edition und deutscher Übersetzung der Heilig-Blut-Schriften)

Weblinks

- Digitalisat der Abschrift in Wolfenbüttel

- Komplettes Digitalisat des Stuttgarter Cod. hist. 4° 584

- De inventione et translatione sanguinis Domini im Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“

- Historia Welforum im Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“

- Digitalisat der Abschrift in München

Anmerkungen

- ↑ Graf, S. 41

- ↑ Rudolf, Kostbare Buchmalerei, S. 18, Anm. 9, nennt neben der Historia Welforum noch die Genealogia Welforum, einen Anhang zur Sächsischen Weltchronik die Annales Welfici Weingartense sowie den gemalten Stammbaum am Ende des Weingartener Nekrologs

- ↑ Rudolf, Katalogtext K 7, S. 105

- ↑ zur Heilig-Blut-Verehrung in Weingarten vgl. den Artikel Blutritt

- ↑ Kruse, S. 78. Schrift 1 De inventione fehlt. Die Reihenfolge der im Stifterbüchlein vorhandenen Schriften ist:

- Schrift 4 Inclitus martyr, Bl. 49r–53v

- Schrift 5 Tempore quo, Bl. 53v–55r

- Schrift 6 Ea tempestate, Bl. 55v–57r

- Schrift 2 De translatione, Bl. 57r–58v

- Schrift 3 Sacrosante dominice, Bl. 58v–59r

- ↑ Rudolf, Kostbare Buchmalerei, S. 11

- ↑ Irtenkauf nennt als anderweitig vorgeschlagene mögliche Entstehungsorte Augsburg oder Konstanz

- ↑ Rudolf, Kostbare Buchmalerei, insbesondere S. 15–19

- ↑ Rudolf, Kostbare Buchmalerei, S. 18

- ↑ Bestand B 515 im HStAS

- ↑ Digitalisat von Cgm 2822. Vgl. Rudolf, Kostbare Buchmalerei, Anm. 9. In der Amtszeit Abt Gerwig Blarers 1520–1567 wurde das Büchlein oder eine Kopie nachweislich einmal von Weingarten an den Münchener Hof ausgeliehen. Rudolf nennt Irtenkaufs Annahme, das Weingartener Büchlein sei von der bayerischen Genealogie abhängig, „sicher unrichtig“.

- ↑ Digitalisat von Cod. Guelf. 150 Extrav..

- ↑ Paul Lehmann: Holländische Reisefrüchte, Abhandlung 13 in: Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-philologische und historische Klasse. 1920, S. 23 (Digitalisat)

- ↑ Dieser Tausch ging nach Rudolf, S. 11, laut Akten ohne Zwang vonstatten.

- ↑ Handschrift der Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart, HB V 4a, vgl. Wolfgang Irtenkauf, Ingeborg Krekler: Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. Bd. 2,2. Codices historici (HB V 1-105). Harrassowitz, Wiesbaden 1975, S. 8 f. (Digitalisat)

- ↑ Abbildungen siehe Galerie bei Wikimedia Commons

- ↑ Jensch, Katalogtext K 17, S. 107–108

- ↑ Bd. 2 (Link, Link, Link) und Bd. 3 (Link)

- ↑ Leopold IV. war Sohn der Stauferin Agnes, hat jedoch keine familiäre Verbindung zu den Welfen (er war sogar ihr Gegenspieler) noch eine Verbindung zu Weingarten; seine Aufnahme ist daher rätselhaft (Rudolf, Katalogtext K5, S. 105)

Auf dieser Seite verwendete Medien

Weingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 40r, Stifterbild Otto IV.

Otto ain hertzog von paier vnd sachsen ist römischer kaiser erwelt worden wider künig philippenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 35r, Stifterbild Herzog Heinrich der Löwe

Hainrich dictus Leo hertzog zu sachsen vnd paier vnd brunschwig ist von kaiser fridrichen vertriben wordenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 48r, Stifterbild König Konrad IV.

Künig Conrat iherusalem vnd sicilien kayser fridrichs des andern sun ist worden römischer königWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 42r, Stifterbild Leopold IV. von Bayern (Markgraf von Österreich 1136–1141), Stiefbruder König Konrads III.,

Leopold ain margraf von osterreich hat emphangen das hertzogtum zu paier von künig CuoratWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 19r, Stifterbild Ita, Ehefrau des Rudolf

Ita sin hußfrau ain gräfin von önigen des aller edelsten grafen tochter CunonisWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 24r, Stifterbild Cunniza (Kunigunde), Schwester Welf III.

Cunisa des dritten guelffen schwester ist vermachelt worden dem margrafen azzo vß welschem landWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol.

8r, Widmungsblatt Kaiser Maximilian I. unter den Wappenschilden der sieben Kurfürsten und dem Reichsadler, weiter unten Wappen von Österreich (nachgedunkeltes Silber!), Burgund, Görz und TirolWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 26r, Stifterbild Judith von Flandern, Ehefrau Welf IV.

Iuditha ain kunigin zu engelland sin hußfraw hat geben das hailig blut dem gotzhus wingartten vnd vil ander gotz zierd ligend baid hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 47r, Stifterbild König Heinrich (VII.)

Hainrich ain sun kaiser fridrichs des andern ist worden ain römischer künigWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 43r, Stifterbild Kaiser Friedrich I. Barbarossa

Kaiser fridrich der erst genempt barbarossa ain hertzog von swaben von der muoer ain guelf hat mayland gewunnen vnd vil stett in dem welschen land hat geben dem gotzhus wingarten ain kelch tuot xxv marck gold vnd vil ander gabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 34r, Stifterbild Gertrud, Tochter Kaiser Lothars, Ehefrau des Herzogs Heinrich des Stolzen

Gerdrut sin hußfrau kaiser Lotaris tochterWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 31r, Stifterbild Sophia, Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen, Ehefrau des Markgrafen Leopold I. von Steiermark

Sophia hainrichs tochter ist vermachelt worden hertzog berchtolden von zäringen darnach margraff lupoldus von stiern lit hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 33v, Stifterbild Herzog Heinrich der Stolze

Hainrich hertzog zu sachsen vnd paier genempt der hochfertig hainrich ain mächtiger fürstWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 37r, Stifterbild Otta (Uta), Pfalzgräfin von Calw, Ehefrau des Welf VI.

Otta ain pfaltzgräfin von colowe ist vermachelt worden dem guelfen den man genempt hat den miltenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 9v, Stifterbild einer (anonymen) Tochter Catilinas

Ain tochter aines edlen Senators von rom Catilina genempt des ersten guelffen muoterWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 41r, Stifterbild Welf VII.

Guelffo der iung vnd der sibet ist tod also iung by dem kaiser fridrich als er im welchen land mit aine[m] grossen volck lagWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 25v, Stifterbild Herzog Welf IV.

Guelf der viert ain sun Cunise ain hertzog ze norgau vnd pair ain stiffter des gotzhuß wingarttenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 11v, Stifterbild Judith, Ehefrau Ludwig des Frommen

Iuditha, ain tochter des erstenn guelfen grafen von altdorf kaiser ludwigs hußfrauWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 17r, Stifterbild Graf Ethico

Graf Ethico ain sun graf hainrichs hatt kain efrau gehebtWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 18v, Stifterbild Rudolf

Graf Rudolf ain sun graf hainrichs sant Cunrats bruoder ist och begraben zu altdorf ist ietz hie im gotshus rastenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 45r, Stifterbild König Philipp von Schwaben

Hertzog philipp hertzog von swaben ist worden römischer künig wider künig otten hant lang mit ain ander kriegtWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 15r, Stifterbild Ata (Beata) von Hohenwart (Ehefrau des Grafen Heinrich mit dem goldenen Wagen)

Beata ain grafen von hochenwart sin hußfrau ligend baide da begraben ir bain heruf getragen in das gotzhusWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 20r, Stifterbild Graf Heinrich, Sohn des Rudolf (fol. 18v)

Graf hainrich ruo dolfs sun ist vf dem iagt also iung von ainem stain erschlagen worden im buorg by lenonWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 23r, Stifterbild Welf III.

Hertzog guelff der tritt ain hertzog ze kernten vnd norgau hat gemacht das kloster sand Martis vf dem berg vnd hat im den nam gegeben wingartten ligt hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 16r, Stifterbild Bischof Konrad von Konstanz

Sant Cunrad ain sun graf hainrichs ist worden ain bischoff zu costentzWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 10r, Stifterbild Welf I.

Gwelfo der erst ain graf ist gesin zu den zitten karoli des grossen .d.ccc.iiii. ain troier vnd des bluotes von franckreichWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 32r, Stifterbild Wiltpild (Wulfild), Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen, Ehefrau des Rudolf von Bregenz

Wilpild hainrichs tochter ist vermachelt worden graff Rudolf von bregentzWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 36r, Stifterbild Heinrich, Pfalzgraf bei Rhein, Sohn Heinrichs des Löwen

Hainrich hertzog hainrichs von sachsen sun ain pfaltzgraff bey dem rin

kleiner: filius Hainrici Leonis et germanus frater Ottonis quatri ImperatorisWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 30r, Stifterbild Judith, Tochter des Herzogs Heinrich IX. des Schwarzen, Ehefrau Herzog Friedrichs II. von Schwaben, Mutter des Kaisers Friedrich I. Barbarossa

Iuditha hainrichs tochter ist vermachelt worden hertzog fridrichen von schwabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 39v, Stifterbild Beatrix, Tochter des Königs Philipp von Schwaben, Ehefrau Kaiser Ottos IV.

Kunigs philips tochter ain hertzogin von schwaben ist vermachelt worden kunig ottenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 29r, Stifterbild Wiltpild (Wulphild), Ehefrau des Herzog Heinrich des Schwarzen

Wilpild ain hertzogin von sachsen sin hußfrau ligend baide hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 44r, Stifterbild Kaiser Heinrich VI.

Kayser hainrich des ersten fridrichs sun hat im vndertänig gemacht apulien vnd Sicilien vnd geerbt die grafschaff altdorffWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 27r, Stifterbild Herzog Welf V.

Guelfo der fünfft hertzog zu pair des viertten guelfen sun ist an erben abgestorben lit hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 13r, Stifterbild Ethico

Ethico ain graf von altdorf des ersten guelfen sunWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 22r, Stifterbild Imizza (Irmgard), Ehefrau von Welf II.

Ymnisa geboren hertzogin von francken von glißberg sin husfrauWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 28v, Stifterbild Herzog Heinrich der Schwarze

Hainrich ain sun des vierten guelfen ain hertzog von pair hat das gotzhus wingarten von newem vf gebuen vnd ist an sinem end ain munich wordenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 21v, Stifterbild Welf II.

Guelf graf ain sun graf rudolfs hat die munich von alten minster gesetzt gen altdorf die frauen gen alten minster ligt hie begrabenWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 12r, Stifterbild Kaiser Ludwig der Fromme

Kaiser Ludwig ain sun des grossen karols der genempt ward der miltWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 38r, Stifterbild Welf VI.

Guelf hertzog der sechst wilpildis der hertzogin von sachsen sun vnd hertzog hainrichs von paier hat geben dem gotshuß wingarten berg vnd wiler mit aller irer zugehördeWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 14v, Stifterbild Graf Heinrich mit dem goldenen Wagen

Graf hainrich von altdorf ain sun Etichs hatt ain frauen kloster Zu altdorf gemacht da die pfarr ietz istWeingartener Stifterbüchlein, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.hist.qt.584, fol. 46r, Stifterbild Kaiser Friedrich II.

Kayser fridrich der ander kaiser hainrichs sun ain kunig zu apulien sicilien vnd iherusalem ain hertzog zu swaben