Sheddach

Ein Sheddach (eingedeutscht auch Scheddach) oder Sägezahndach ist eine Dachform, die vor allem bei Bauten mit großen Grundflächen wie zum Beispiel Fabrik-, Ausstellungs- und Mehrzweckhallen konstruiert wird. Dabei werden mehrere selbsttragende ungleichgeneigte satteldachartige Konstruktionen nebeneinander zusammengesetzt.[1]

Ein Gebäude mit Sheddachkonstruktion wird auch als Shedhalle, Shedgebäude oder Shedbau[2] bezeichnet. Der Wortursprung dürfte im englischsprachigen Begriff shed für Schuppen bzw. Verschlag liegen. Dennoch wird im Englischen diese Dachform als saw-tooth roof (wörtlich „Sägezahndach“) bezeichnet, während shed roof ein einfaches Schuppendach bezeichnet.

Konstruktion

Die Sheddächer sind Mitte des 19. Jahrhunderts bei Fabrikbauten in England aufgekommen. Ihr Vorteil ist, dass eine Ausleuchtung durch den natürlichen Lichteinfall aus Norden blendfrei ohne Bildung von Schlagschatten ermöglicht wird. Ein zusätzlicher positiver Effekt der Ausrichtung der Sheddächer nach Norden ist die Minimierung unerwünschter Hitze; die direkte Sonneneinstrahlung ist verhältnismäßig gering.

Die einzelnen Konstruktionen bestehen aus zwei Dachflächen, die flachere Eingedeckte und die steilere Lichtdurchlässige.

Die steile Dachfläche wird lichtdurchlässig ausgeführt, damit die gleichmäßige und optimierte Belichtung großer und größter überdachter Flächen erreicht werden kann. In Gebäuden, in denen Blendung eine nachrangige Rolle spielt, können Sheddächer auch in andere Himmelsrichtungen als Norden ausgerichtet sein. Erfolgt dabei eine zweiseitige Belichtung über seitlich zusätzlich angeordnete Oberlichter in Sheddächern, steigt die Beleuchtungsstärke in Raummitte an und wird an den Wänden optimiert.[3]

In der Nachkriegszeit wurde die Beleuchtung durch den Einsatz von Leuchtstoffröhren weiter verbessert.

Varianten

Inzwischen werden Sheddächer auch im Museumsneubau eingesetzt – oft in der Variante mit 1/4-Kreisform.

Siehe auch

- Paralleldach

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Die Konstruktionen in Holz 1900. Th. Schäfer, Hannover 1994, ISBN 3-88746-019-7, S. 131.

- ↑ Shedbau u. a. durch Philipp Jakob Manz, S. 33 (PDF; 7,7 MB), abgerufen am 16. Dezember 2011.

- ↑ Sheddächer auf www.baunetzwissen.de. Abgerufen am 13. Januar 2010

Auf dieser Seite verwendete Medien

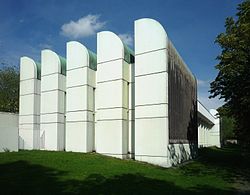

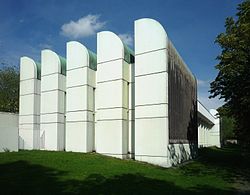

Autor/Urheber: Eisenacher, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung. Klingelhöfer Str. 14, 10785 Berlin. Fertiggestellt 1979 nach einem modifizierten Entwurf, den Walter Gropius 1964 ursprünglich für einen Standort in Darmstadt geliefert hatte. Seit 1997 unter Denkmalschutz. OBJ-Dok-Nr.: 090 50 377.

Autor/Urheber: Frank Vincentz, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Ehemalige Reißverschlussfabrik RiRi, Gennebrecker Straße 19a-21, Wuppertal

RWB-RWBA-Symbol: Industriegebiet, Gewerbegebiet.

Autor/Urheber: Elke Wetzig (Elya), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Simultanhalle in Köln-Volkhoven, ehemaliges Testbauwerk für das Museum Ludwig in Köln. Erbaut 1979, seit 1986 ebenfalls als Ausstellungsraum genutzt.

Sheddach