Sachsenheim-Gebetbuch

Das Sachsenheim-Gebetbuch ist ein lateinisches Stundenbuch, das um 1460 in Flandern entstand. Die Illuminationen schufen Liévin van Lathem und zwei unbekannte Künstler. Das Buch war ursprünglich im Besitz eines Herrn von Sachsenheim und wurde 1960 von der Württembergischen Landesbibliothek angekauft.

Beschreibung

- Liturgie von Gent.[1] Belgien, um 1460. Pergament, 173 Blätter, 145 × 100 mm, Lagenordnung: [2], Schriftspiegel: 85 × 50 mm, 12 Zeilen, Schrift: Bastarda formata.[3]

- 24 Kalenderseiten, 18 Seiten mit Miniaturen und Rahmenbordüre, 29 Textseiten mit Bildinitiale und Rahmenbordüre, Kalender- und Textseiten mit Buchstabeninitialen und Cadellen.[4]

- Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Cod.brev.162.

Das Sachsenheim-Gebetbuch ist ein lateinisches Stundenbuch, das als Gebetbuch für den Gebrauch von Nichtklerikern bestimmt war. „Die Benennung der Handschrift beruht auf der Annahme, dass ein Mitglied der Familie von Sachsenheim, deren Wappen mehrfach vorkommt, der Auftraggeber war. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Gebetbuch für einen Besteller aus Flandern gefertigt wurde, denn das Kalendarium und die Litanei weisen eindeutig in diese Region; darüber hinaus sind bei den Wappen auf 80v und 81r Kratzspuren und Übermalungen festzustellen, die auf nachträgliche Änderungen hindeuten. Da die Handschrift als Vorlage für das Musterbuch des Stephan Schriber diente, der sich um 1470 in Urach aufhielt, muss sie jedoch schon ziemlich bald nach Württemberg gekommen sein.“[5] Siehe auch Geschichte.

Das Sachsenheim-Gebetbuch enthält einen Kalenderteil (siehe #Kalender) und einen Gebetsteil mit Stundengebeten. Der Gebetsteil enthält Auszüge aus den Evangelien, der Johannespassion und den Wochentagsoffizien, die 7 Bußpsalmen, die Allerheiligenlitanei und 20 Gebete mit Fürbitten an Heilige.

Das Buch ist reich illustriert mit Miniaturen, Initialen und Rahmenbordüren. Die Miniaturen und die Bildinitialen[6] stellen den Autor oder den Inhalt des Textes dar, dem sie vorangestellt sind. Zum Beispiel geht dem Lukasevangelium eine Miniatur des Evangelisten Lukas voran, das Heilig-Geist-Offizium wird durch eine Pfingstminiatur und das Totenoffizium mit einer Bildinitiale der Erweckung des Lazarus eingeleitet.

Kalender

Das Sachsenheim-Gebetbuch beginnt mit einem 3-seitigen Inhaltsverzeichnis (Seite 1v–2v). Ihm folgt ein 24-seitiger Kalender (Seite 4r–15v). Jeder Monat wird auf 2 Seiten dargestellt. Die erste Seite eines Monats beginnt mit zwei Kopfzeilen, die neben der Initiale KL angeordnet sind, zum Beispiel:

|

Unter den Kopfzeilen eines Kalenderblatts ist die Tagestabelle angeordnet, die auf der nächsten Seite fortgesetzt und abgeschlossen wird. Die Tabelle enthält keine Tagesnummern, man muss sie durch Abzählen der Tageszeilen ermitteln. Die 3 Spalten der Tabelle haben folgende Bedeutung:

| Spalte | Inhalt | Bedeutung |

|---|---|---|

| 1 | 1–19 | Goldene Zahl zur Berechnung des Neumonds. |

| 2 | A–G | Sonntagsbuchstabe zur Berechnung des Wochentags. Die Reihe der Sonntagsbuchstaben beginnt am 1. Januar mit A und wird zyklisch fortgeführt bis zum Ende des Jahrs. Der Sonntagsbuchstabe A steht für Sonntag und wird jeweils durch eine Initiale hervorgehoben. |

| 3 | Festtage | Bezeichnung der Namens- und Festtage. Wichtige Feste werden durch rote Schrift hervorgehoben. |

Ein rotes, durchstrichenes D (Dies = Tag) in einer Tageszeile kennzeichnet Unglückstage, das waren Tage, die angeblich Unglück verhießen. Der Kalender des Sachsenheim-Gebetbuchs enthält 4 Unglückstage: 4. Februar, 1. März, 12. April und 25. Mai.

Der Kalender enthält auch zwei persönliche Einträge des Besitzers, am 13. April den Vermerk: obitus matris mee = Tod meiner Mutter (Seite 7v), und am 5. Juni: obitus patris mei = Tod meines Vaters (Seite 9r). Siehe auch Geschichte.

| Tageszeile | Goldene Zahl | Sonntags- buchstabe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1. | – | G | – |

| 2. | xi | A (als Initiale) | – |

| 11. | – | C | Leonis pape = Papst Leo |

| 12. | x | D | rotes, durchstrichenes D: Unglückstag |

| 13. | – | E | Eintrag des Besitzers: obitus matris mee = Tod meiner Mutter |

Der Kalender enthält zwei Fehler:

- Im März-Kalenderblatt vergaß der Schreiber die 6. Tageszeile. Außerdem sind die Goldenen Zahlen um einen Tag nach oben verschoben.

- Das November-Kalenderblatt gibt 31 statt 30 Tage in den Kopfzeilen an, die Anzahl der Tageszeilen ist jedoch richtig.

Entstehung

Die Illuminationen wurden von drei Künstlern geschaffen, von dem Flamen Liévin van Lathem und zwei unbekannten Malern, die als Maler B und Maler C bezeichnet werden. Maler B ist identisch mit Maler C des Breviers von Grammont.[7] Die überwiegende Mehrzahl der Illuminationen stammt von Liévin van Lathem: er schuf 13 Miniaturen und 14 Bildinitialen. Maler B schuf 3 Miniaturen und 14 Bildinitialen, und auf den Maler C gehen 2 Miniaturen und eine Bildinitiale zurück. Meist schufen die Maler der Miniaturen und Bildinitialen auch die zugehörenden Bordüren, in wenigen Fällen schuf Liévin van Lathem die Bordüren nicht selbst, sondern überließ die Ausführung dem Maler B.[8]

Die Entstehungszeit des Sachsenheim-Gebetbuchs wird von den meisten Forschern „um 1460“ angenommen. Einzelne Fachleute datieren das Gebetbuch auf „etwas nach 1450“ oder auf 1470–1475.[9]

Geschichte

Das Sachsenheim-Gebetbuch enthält keinen Besitzer- oder Herkunftsvermerk aus seiner Entstehungszeit. Es gibt auch keine mündlichen oder schriftlichen Zeugnisse über Besitzer und Herkunft aus dieser Zeit. Als Erstbesitzer wird aus zwei Gründen ein „Herr von Sachsenheim“ angenommen:

- Seite 58r.

- Seite 80v.

- Seite 81r.

- Seite 87v.

- In vier Abbildungen des Sachsenheim-Gebetbuchs kommt das Büffelhörnerwappen der Herren von Sachsenheim vor:

- Seite 58r. Initiale „D“: eine Dame, die das Büffelhörnerwappen der Sachsenheimer und das Wappen der Straubenhardts trägt (die zweite Frau des Dichters Hermann von Sachsenheim war Anna von Straubenhardt).[10]

- Seite 80v. Linke Bordüre: Büffelhörnerwappen, darüber ein Helm mit roten Büffelhörnern.

- Seite 81v. Initiale „D“: kniende Stifterfigur, daneben ein Büffelhörnerwappen, darüber ein Helm mit roten Büffelhörnern.

- Seite 87v. Bordüre links oben: Ein Engel trägt das Büffelhörnerwappen.

- Im Kalender des Gebetbuchs wurden nachträglich Nekrologeinträge ergänzt, die den Todestag von Vater und Mutter des Besitzers angeben (7r, 9r): „obitus patris mei“ (Tod meines Vaters) am 5. Juni [1458] und „obitus matris mee“ (Tod meiner Mutter) am 13. April [1459]. Diese Daten stimmen mit den Todesdaten des Dichters Hermann von Sachsenheim und seiner zweiten Frau Anna von Straubenhardt überein.

Man könnte daher annehmen, dass einer der beiden Söhne Jörg und Hermann der Besitzer des Sachsenheim-Gebetbuchs war. Anna Mönch, die erste Frau des Dichters starb 1431. Im gleichen Jahr heiratete der Dichter Anna von Straubenhardt.[12] Daher müssen Jörg von Sachsenheim (geboren 1427) und sein Bruder Hermann von Sachsenheim (geboren um 1428–1430) Söhne aus erster Ehe gewesen sein. Anna von Straubenhardt war also ihre Stiefmutter, so dass der Kalendereintrag „Tod meiner Mutter“ für die beiden Söhne nicht zutreffen kann. Jörg von Sachsenheim galt lange als Eigentümer des Sachsenheim-Gebetbuchs, weil man ihn als „Besitzer einer heute völlig zerstreuten Bibliothek“ ansah. Die Württembergische Landesbibliothek verwahrt jedenfalls zwei frühe Bibelausgaben aus seinem Besitz, siehe #Sachsenheim-Bibeln.

Michael von Sachsenheim, der von 1460 bis etwa 1482 als Mönch im Kloster Hirsau bezeugt ist, war nach seiner eigenen Aussage ein Sohn aus der zweiten Ehe des Dichters, so dass der Kalendereintrag „Tod meiner Mutter“ für ihn zutreffen würde und er als Besitzer in Frage käme.[13]

Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Dichter Erstbesitzer des Gebetbuchs war. Die Autoren von #Fiala 1977 schließen diese Möglichkeit aus, weil der vor Maria kniende Stifter auf Seite 126v nach ihrer Meinung „einen Mann in den besten Jahren“ darstellt. Da es aber nicht gesichert ist, dass die Stifterbildnisse des Gebetbuches (81r, 126v, 127r) als Porträts gelten können, gibt es keinen überzeugenden Grund, den Dichter als möglichen Erstbesitzer auszuschließen.

Eva Wolf vermutet, dass „die Handschrift – wenn überhaupt als Auftragswerk – ursprünglich für einen südniederländischen Benutzer angefertigt wurde“ und dass die Büffelhörnerwappen der Sachsenheimer erst nachträglich eingefügt wurden.[14]

- Fazit: Mögliche Erstbesitzer des Sachsenheim-Gebetbuchs sind der Dichter Hermann von Sachsenheim und sein Sohn Michael, der nach dem Tod Anna von Straubenhardts die Kalendereinträge durch die Todesdaten der Eltern ergänzte.

Die weitere Geschichte des Sachsenheim-Gebetbuches liegt bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts im Dunkel. 1908 wurde es im Burlington Fine Arts Club in London als Besitz von Jeffery Whitehead ausgestellt. 1913 verkaufte es der Münchner Antiquar Jacques Rosenthal an Dyson Perrins. Bei der Versteigerung der Dyson Perrins-Sammlung bei Sotheby’s am 29. November 1960 wurde es von der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart erworben.

Inhalt

| → Spaltensortierung |

|

| Seite von | Seite bis | Inhalt | Maler | Miniatur | Maler | Initiale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1v | 2v | Inhaltsverzeichnis | ||||

| 4r | 15v | Kalender | ||||

| 16r | 25v | Evangelienperikopen | ||||

| 16r | Johannes 1,1–14 | van Lathem | Evangelist Johannes auf Patmos | |||

| 18v | Lukas 1,26–38 | van Lathem | Lukas | |||

| 21r | Markus 2,1–12 | van Lathem | Markus | |||

| 23r | Matthäus 16,14–20 | van Lathem | Matthäus | |||

| 26r | 40v | Johannespassion Kapitel 18–19 | van Lathem | Kreuzannagelung mit 8 Passionsmedaillons | ||

| 42v | 93v | 7 Wochentagsoffizien | ||||

| 42v | 48r | Trinitätsoffizium (Sonntag) | van Lathem | Gnadenstuhl | Maler B | Besuch der drei Engel bei Abraham |

| 50r | 56r | Totenoffizium | van Lathem | Totenmesse | Maler C | Erweckung des Lazarus |

| 57v | 63v | Heilig-Geist-Offizium | Maler B | Pfingsten | van Lathem | Dame mit den Wappen der Sachsenheimer und der Straubenhardts |

| 64v | 72v | Allerheiligenoffizium | van Lathem | Christus, Maria und Heilige in der Kirche | Maler B | Vision Johannes’ des Evangelisten |

| 73v | 78v | Sakramentsoffizium | van Lathem | Sakramentaler Segen | Maler B | Hohepriester segnet das Paschalamm |

| 80v | 86r | Kreuzoffizium | Maler C | Kreuzigung | Maler B | Betender Stifter mit Büffelhörnerwappen |

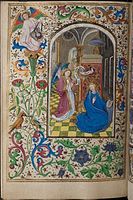

| 87v | 93v | Marienoffizium | Maler C | Mariä Verkündigung | Maler B | Rebekka und Elieser |

| 95r | 102v | Marienmesse | Maler B | Maria im Hortus conclusus | ||

| 103v | 125v | 7 Bußpsalmen | Maler B | Letztes Gericht | Maler B | David im Gebet. – Medaillon: Tötung des Goliath |

| 104r | Psalm 6 | |||||

| 105v | Psalm 31 | |||||

| 107v | Psalm 37 | |||||

| 110v | Psalm 50 | |||||

| 113r | Psalm 101 | |||||

| 117r | Psalm 129 | |||||

| 119v | Psalm 142 | |||||

| 119v | 125r | Allerheiligenlitanei | ||||

| 126v | 138v | Mariengebete | van Lathem | Betender Stifter vor Maria mit dem Kind | Maler B | Betender Stifter vor Maria mit dem Kind |

| 139r | 169v | Suffragien (Heiligenfürbitten) | ||||

| 139r | Heilige Drei Könige | van Lathem | Heilige Drei Könige | |||

| 141r | Antonius und Paulus der Eremit | van Lathem | Paulus der Eremit | |||

| 143r | Johannes der Täufer | van Lathem | Johannes der Täufer | |||

| 145r | Michael | van Lathem | Michael | |||

| 146r | Andreas | van Lathem | Andreas | |||

| 147r | Hieronymus | van Lathem | Hieronymus | |||

| 148v | Maria Magdalena | van Lathem | Maria Magdalena | |||

| 150r | Franziskus | van Lathem | Stigmatisierung des heiligen Franziskus | |||

| 151r | Petrus | Maler B | Petrus | |||

| 152r | Paulus von Damaskus | Maler B | Paulus | |||

| 153r | Jakobus der Ältere | Maler B | Enthauptung Jakobus’ des Älteren | |||

| 154r | Laurentius | Maler B | Laurentius | |||

| 155r | Georg | Maler B | Georg | |||

| 156r | Sebastian | Maler B | Sebastian | |||

| 158r | Christophorus | van Lathem | Christophorus | |||

| 160r | Hadrian | Maler B | Hadrian | |||

| 161v | Nikolaus | van Lathem | Nikolaus | |||

| 162v | Antonius | van Lathem | Antonius | |||

| 163v | Hubert | van Lathem | Hubert | |||

| 164v | Anna | van Lathem | Anna selbdritt | |||

| 167r | Margareta | van Lathem | Margareta | |||

| 168r | Barbara | van Lathem | Barbara | |||

| 169r | Katherina | van Lathem | Katherina |

Sachsenheim-Bibeln

Jörg von Sachsenheim war nicht nur der Sohn eines Dichters, sondern auch ein gebildeter Mann, der nach dem Sachsenheimer Heimatforscher Kurt Bachteler als „ein bedeutender Freund wertvoller Bücher“[15] galt und „als Besitzer einer heute völlig zerstreuten Bibliothek angesehen werden muß“.[16] Aus diesem Grund galt er auch lange als Eigentümer des Sachsenheim-Gebetbuchs. Immerhin haben sich aus seiner Bibliothek je ein Exemplar der beiden ersten vorlutherischen Bibeln in deutscher Sprache erhalten: eine Mentelin-Bibel und eine Eggestein-Bibel. Beide Bibeln werden heute in der Württembergischen Landesbibliothek verwahrt.

Mentelin-Bibel

Die Mentelin-Bibel des Straßburger Druckers Johannes Mentelin ist die erste vorlutherische Bibel in deutscher Sprache und die erste gedruckte Bibel in einer Volkssprache überhaupt. Sie erschien 1466, nur zehn Jahre nach der lateinischen Gutenberg-Bibel und 68 Jahre vor der ersten Lutherbibel, die 1534 herauskam.[17] Die Bibel wurde wie alle vorlutherischen Bibeln als reine Textausgabe gedruckt, der Buchschmuck wurde später von Hand ergänzt, so dass jedes Exemplar ein eigenständiges Gepräge erhielt.[18]

Jörg von Sachsenheim erwarb die Bibel von dem Dominikanerinnenkonvent St. Margaretha und St. Agnes in Straßburg. Das nach Blatt 406 in die Bibel eingehängte, stark beschnittene Blatt enthält ein Schenkungsgedicht. Demnach schenkte Jörg von Sachsenheim die Bibel 1489 seiner Schwester Margarethe von Sachsenheim und dem Konvent in Lauffen am Neckar, dem sie als Priorin vorstand:[19]

- „… iörg von sachsenhain hat geben ain buoch ist die bibel genant vnd … gen Louffen gesant … tusent vier hundert vnd in dem lxxxviiii iar … siner schwester margarethe von sachsenhain und dar zuo dem gantzen Conuent …“

Eggestein-Bibel

Die Eggestein-Bibel des Straßburger Druckers Heinrich Eggestein ist die zweite vorlutherische Bibel in deutscher Sprache. Sie erschien spätestens 1470 als „meist ungefähr spaltengetreuer, verbessernder Nachdruck“ der Mentelin-Bibel.[20]

Jörg von Sachsenheim erwarb die Bibel von einem unbekannten Vorbesitzer. Im Kopf des gedruckten Verzeichnisses der Psalmentitel (Blatt 403b) trug er handschriftlich einen Besitzvermerk ein:

„Diß buch ist Jorgen von Sachsennheim“

Die erste Seite der Bibel (Blatt 1a) ließ er mit einer Rankenwerk-Bordüre aus Blättern und Blüten und einer floralen Kapitel-Initiale ausschmücken. Am unteren Rand ließ er das Sachsenheimer Büffelhörnerwappen einmalen, überkrönt von einem Helm mit aufgesetztem Büffelgehörn, und die Jahreszahl 1472, das Jahr, in dem er die Bibel erworben hatte.

- Eggestein-Bibel, Blatt 1a mit dem Sachsenheimer Wappen.

- Eggestein-Bibel, Blatt 403b, Psalmenverzeichnis mit Besitzvermerk von Jörg von Sachsenheim.

Literatur

- Stefan Strohm: Die Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Abteilung 2, Band 1: Deutsche Bibeldrucke 1466 – 1600. Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1987, Seite 3–5.

- Sachsenheim-Gebetbuch. [Gent? um 1460], Handschrift, 173 Blätter, 145 × 100 mm, Württembergische Landesbibliothek, Signatur Cod.brev.162, online.

- Kurt Bachteler: Sachsenheim : Tor zum Stromberg. Sachsenheim : Stadt, 1975, Seite 63–80.

- Eva Wolf: Das Bild in der spätmittelalterlichen Buchmalerei : das Sachsenheim-Gebetbuch im Werk Lievin van Lathems. Hildesheim : Olms, 1996, Seite 1–95, 293–298, Abbildungen: 1–4 (Farbe), 1–8 (schwarzweiß).

- Kurt Bachteler: Geschichte der Stadt Großsachsenheim. Großsachsenheim : Handels- und Gewerbeverein, 1962, besonders Seite 69–71.

- Virgil Ernst Fiala; Wolfgang Irtenkauf: Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Reihe 1, Band 3: Codices breviarii : (Cod. brev. 1 – 167). Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1977, Seite 195–197, online.

- Peter Burkhart: Sachsenheim-Gebetbuch. In: Manuscripta Mediaevalia, 2016.

Weblinks

- Peter Burkhart: Sachsenheim-Gebetbuch auf Manuscripta Mediaevalia

- Sachsenheim-Gebetbuch im Bildindex der Kunst & Architektur.

- Digitalisat des Sachsenheim-Gebetbuchs der Württembergischen Landesbibliothek.

- Mentelin-Bibel im Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken.

- Digitalisat der Mentelin-Bibel der Bayerischen Staatsbibliothek.

- Eggestein-Bibel im Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken.

Fußnoten

- ↑ #Wolf 1996, Seite 294.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 294.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 36, #Fiala 1977, Seite 195.

- ↑ Schnörkel, Flechtwerk und Blätter als ornamentale Ausläufer von Buchstaben an den Rändern des Schriftspiegels.

- ↑ #Burkhart 2016.

- ↑ Bildinitialen enthalten im Gegensatz zu reinen Buchstabeninitialen kleine Miniaturen.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 39, 296.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 39.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 38–40.

- ↑ #Fiala 1977, Seite 195.

- ↑ 13. Zeile nach den beiden Kopfzeilen („Aprilis xxx / Luna xxix“): „obitus matris mee“ = 13. April, Todestag meiner Mutter.

- ↑ #Bachteler 1975, Seite 45.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 35–36.

- ↑ #Wolf 1996, Seite 36.

- ↑ #Bachteler 1962, Seite 253.

- ↑ #Bachteler 1962, Seite 69.

- ↑ #Strohm 1987, Seite 3–4, #Bachteler 1962, Seite 253, #Bachteler 1975, Seite 62, INKA (Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken).

- ↑ Anschauungsbeispiel: Mentelin-Bibel der Bayerischen Staatsbibliothek (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis..

- ↑ #Strohm 1987, Seite 4.

- ↑ #Strohm 1987, Seite 5, #Bachteler 1962, Seite 68–69, #Bachteler 1962, Seite 62, INKA (Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Table sort icon: both/neutral (cropped to narrow); not a Unicode glyph

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 87v., Miniatur: Verkündigung, Bordüre: Engel mit dem Büffelhornwappen der Familie Sachsenheim.

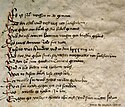

Eggestein-Bibel, 2. vorlutherische Bibel in deutscher Sprache, Druck von Heinrich Eggestein in Straßburg, 1466, Blatt 403b, Württembergische Landesbibliothek, Signatur: Bb deutsch 147001. –

Im Kopf des gedruckten Verzeichnisses der Psalmentitel seiner Eggestein-Bibe trug Jörg von Sachsenheim handschriftlich einen Besitzvermerk ein:

- Diß buch ist Jorgen von Sachsennheim

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 7r., Kalendar, Eintrag am 13. April durch den Auftraggeber des Stundenbuchs (Landhofmeister Hermann von Sachsenheim oder Jörg von Sachsenheim): „obitus matris mee“ (Tod meiner Mutter).

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 80v., Miniatur: Kreuzigung, Bordüre: geneigtes Büffelhornwappen der Familie Sachsenheim, darüber Helmzier mit roten Büffelhörnern auf Grind.

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 81r., Initiale: Kniender (Herr von Sachsenheim) mit geneigtem Büffelhornwappen der Familie Sachsenheim, darüber Helmzier mit roten Büffelhörnern auf Grind.

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 16r, Miniatur: Der Evangelist Johannes auf Patmos mit einem tintenfasshaltenden Adler, Bordüre: stilisierte Akanthus- und Blütenranken, auf eine Taube herabstoßender Falke, Vogel mit großen, ausgebreiteten Schwingen, Mann jagt ein geflügeltes Fabeltier.

Mentelin-Bibel, 1. vorlutherische Bibel in deutscher Sprache, Druck von Johannes Mentelin in Straßburg, 1466, Württembergische Landesbibliothek, Signatur: Bb deutsch 146601. – Jörg von Sachsenheim erwarb die Bibel von dem Dominikanerinnenkonvent St. Margaretha und St. Agnes in Straßburg. Das nach Blatt 406 in der Bibel eingehängte, stark beschnittene Blatt enthält ein Gedicht, mit dem er die Bibel 1489 seiner Schwester Margarethe von Sachsenheim und ihrem Konvent in Lauffen am Neckar schenkte:

- „… iörg von sachsenhain hat geben ain buoch ist die bibel genant vnd … gen Louffen gesant … tusent vier hundert vnd in dem lxxxviiii iar … siner schwester margarethe von sachsenhain und dar zuo dem gantzen Conuent …“

Eggestein-Bibel, 2. vorlutherische Bibel in deutscher Sprache, Druck von Heinrich Eggestein in Straßburg, 1466, Blatt 1a, Württembergische Landesbibliothek, Signatur: Bb deutsch 147001. – Jörg von Sachsenheim ließ die erste Seite seiner Eggestein-Bibel mit einer Rankenwerk-Bordüre aus Blättern und Blüten und einer floralen Kapitel-Initiale ausschmücken. Am unteren Rand ließ er das Sachsenheimer Büffelhörnerwappen einmalen, überkrönt von einem Helm mit aufgesetztem Büffelgehörn, und die Jahreszahl 1472, das Jahr, in dem er die Bibel erworben hatte.

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 126v., Miniatur: Vor Maria mit dem Kind kniet ein Herr von Sachsenheim.

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 7r, Kopfzeilen des April-Kalenderblatts. – Die KL-Initiale kennzeichnet den Monatsanfang. Text: Aprilis XXX luna XXIX = Der Monat April hat 30 Tage und 29 Mondtage.

Sachsenheim-Gebetbuch, fol. 58r., Initiale: Frau mit dem Büffelhornwappen der Familie Sachsenheim (links) und dem Wappen der Familie Straubenhardt.