Saalkirche

Eine Saalkirche ist eine in der Regel (aber nicht notwendigerweise) kleinere Kirche oder Kapelle, „deren Innenraum ein (...) nicht durch Stützen unterteilter Saal ist.“[1]

Definitorische Probleme

Die Begriffsdefinition einer Saalkirche nach Hans Koepf und Günther Binding[1] durch ihre Stützenfreiheit wird ausdrücklich durch die Ausnahme von Emporenpfeilern eingeschränkt. Die Anwendung dieser Definition hängt von der Interpretation des Begriffs ‚Emporenpfeiler‘ ab. Viele Emporenkirchen, auch solche mit mehreren Emporen übereinander, haben trotzdem eine freitragende Deckenkonstruktion von einer Seitenwand zu anderen, weil die Emporenpfeiler unter der (obersten) Empore enden. Daher sind sie Saalkirchen in der Sonderform der Emporensäle. Bei anderen Kirchen (oft mit durchaus gleichartiger Emporengestaltung) reichen die Stützen über die oberste Empore hinaus und stützen die Raumdecke. Solche Kirchen sind als Emporenhalle zu bezeichnen. Auch Wilfried Koch beschreibt die Emporenhalle, u. a. anhand von romanischen Beispielen.[2]

Mittelstützen bilden weder bei Wilfried Koch noch in den zitierten Werken von Hans Koepf und Günther Binding[3] eine Ausnahme, die der Bezeichnung ‚Saalkirche‘ nicht entgegenstehe. Vielmehr verweist Binding auf profane Holzbauten als Vorbilder gewölbter zweischiffiger Hallen.[4]

Das Verständnis der wissenschaftlichen Definition ist dadurch erschwert, dass umgangssprachlich eine Halle größer ist als ein Saal: Gleishalle und Empfangshalle eines Bahnhofs können freitragende Decken haben, also wissenschaftlich betrachtet Säle sein. Der Wartesaal eines Bahnhofs kann eine von Pfeilern getragene Decke haben, wissenschaftlich betrachtet also eine Halle sein.

Grundrisse

Der Grundriss einer Saalkirche kann, muss aber nicht rechteckig sein, auch ein Querschiff ist möglich. Bei einem großen Teil der heutigen wie auch der archäologisch nachgewiesenen Saalkirchen ist der Altarraum leicht eingezogen, also etwas schmaler als der Gemeindesaal. Auch ein polygonaler, ein kreisrunder und ein ovaler Kirchenraum ohne freistehende Stützen ist eine Saalkirche. Je schmaler und länger der Innenraum ist, desto eher spricht man von einer einschiffigen Kirche. Kirchen ohne Säulen und Pfeiler, aber mit kreuzförmigem Grundriss werden sowohl als „kreuzförmige Saalkirchen“ wie auch als „einschiffige Kreuzkirchen“ bezeichnet.

Für den Fall der mittelalterlichen Dorfkirchen hat der Kunsthistoriker Erich Bachmann eine Saalkirchen-Typologie mit vier verschiedenen Grundrissen entwickelt, unter denen die rechteckige Saalkirche ohne ausgeschiedenes Altarhaus (Rechtecksaal) der einfachste und der dem Profanbau ähnlichste ist.[5] An der Ostseite erweiterte Grundrisstypen hat Bachmann Apsissaal, Chorquadratkirche und Vollständige Anlage genannt.[5]

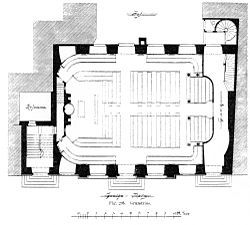

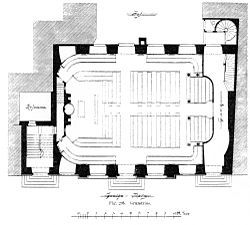

- St.-Jürgens-Kirche bei Lilienthal, um 1190, Saalkirche mit Gewölbejochen

- Kathedrale von Angers, Spätromanik und Angevinische Gotik, Gewölbejoche und kreuzförmiger Grundriss

Decken

Saalkirchen können eine Holzdecke oder ein zum Kirchenraum hin offenes Dachwerk haben. Sie können auch gewölbt sein, wobei Tonnengewölbe und Kreuzgewölbe zum Einsatz kommen können. Das Rippengewölbe der gotischen Kathedrale von Girona ist mit 23 m das weitest gespannte Saalkirchengewölbe der Welt.

- Einfache Saalkirche mit flacher Holzdecke

- Saalkirche mit Tonnengewölbe und wandständigen Pilastern

- Abseitensaal mit Obergaden über den Seitenkapellen

Geschichte

Vielerorts waren die ersten, heute oft nur noch archäologisch nachweisbaren, Kirchen Saalkirchen (siehe z. B. die karolingischen Dreiapsidenkirchen). Für lange Zeit waren dem Bau von Kirchen mit Raumbreiten, die ohne Stützen überdacht werden konnten, enge Grenzen gesetzt. Daher wurden viele ältere Saalkirchen bei Zunahme der Bevölkerung im Kirchspiel durch mehrschiffige Kirchen ersetzt, oder zu solchen Kirchen ausgebaut. In manchen Orten ersetzte man dann einfach eine Außenwand durch eine Arkade und baute ein zusätzliches neues Kirchenschiff. Damit entstand dann als neue Kirche eine zweischiffige Kirche.

Mit der Entwicklung neuer Techniken und besserer Baustoffe konnten nach der Spätgotik aber auch größere Räume überspannt werden. Außerdem wurde im Verlauf der Reformation die christliche Bescheidenheit wiederentdeckt. Daher wurden etliche im Dreißigjährigen Krieg oder z. B. im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten Hallenkirchen und Pseudobasiliken als Saalkirchen neu wiederaufgebaut. Dabei wurde die äußere Erscheinung des Kirchenschiffs oft kaum verändert. Hinzu kam, dass Säulen in der Kirche unbeliebt wurden, weil sie die Sicht auf den Altar verstellten und außerdem wollte man sich in der beginnenden neuen Zeit von der bisher vorherrschenden Gotik absetzen. Daher hatte ein sehr großer Anteil der in dieser Zeit entstehenden Kirchen-Neubauten die Form einer Saalkirche.

Im Historismus wurden wieder einige Hallenkirchen und Basiliken gebaut. Von den zahlreichen im Zweiten Weltkrieg zerstörten mehrschiffigen Kirchen wurden wiederum einige beim Wiederaufbau zu Saalkirchen umgebaut.

Besondere Formen

Wandpfeilerkirche und Abseitensaal

Um die seitlichen Kräfte abzufangen, die bei der Überwölbung breiter Räume auftreten, verwendete man in der Renaissance und im Barock vorzugsweise Wandverstärkungen auf der Innenseite der Außenmauern. Stehen diese Wandverstärkungen nur wenig vor, so spricht man von einer Wandpfeilerkirche. Auch einige Hallenkirchen sind Wandpfeilerkirchen, so die Frauenkirche in München. Stehen die Mauerrippen weiter vor, so entstehen Nischen, die man als Abseiten bezeichnet. Bei katholischen Bauten waren diese Abseiten zur Einrichtung von Kapellen beliebt. Daher wurden Abseitensäle vor allem in katholischen Kirchen errichtet. Diese Nischen können bis zur Saaldecke reichen, aber auch so niedrig enden, dass sich darüber auf die Vorderenden der Trennwände ein Obergaden mit Fenstern stützt. So ähnelt der Raumeindruck dem einer Basilika, obwohl es keine Seitenschiffe gibt.

- Kathedrale von Albi, Abseitensaal

- Stiftskirche in Stuttgart, früher Hallenkirche, jetzt Abseitensaal

Querschiffige Kirchen

Wie die meisten anderen Kirchen sind auch die meisten Saalkirchen der Länge nach ausgerichtet, Altar und Chor befinden sich an einer der schmaleren Seiten und sind im Mittelalter üblicherweise nach Osten ausgerichtet (geostet). Seit der Reformation gibt es unter den Predigtkirchen auch querschiffige Kirchen, kurz Querkirchen, deren Kanzel und vermehrt dann auch der Altarbereich die Längsseite einnimmt. Mehrere aber durchaus nicht alle Querkirchen haben freitragende Decken und sind somit Saalkirchen.

Saalkirchen (Auswahl)

Da viele berühmte Kirchen mehrschiffig sind, geht in der kunstgeschichtlichen Wahrnehmung leicht unter, dass die einschiffigen Kirchen, also Saalkirchen, mit Abstand zahlreicher sind als jede mehrschiffige Bauform.

Deutschland

Baden-Württemberg

- Providenzkirche in Heidelberg

- Stiftskirche in Stuttgart, bis zum Zweiten Weltkrieg eine gotische Staffelhalle, seit dem Wiederaufbau ein Abseitensaal, jedoch ohne Obergaden.

Bayern

- Dreieinigkeitskirche in Regensburg, 1627–1633, Renaissance.

- St. Stephan in Aigen am Inn, 1470–1518, Spätgotik.

Berlin

- St. Joseph in Berlin-Siemensstadt, 1934/35, Heimatschutzstil

Brandenburg

- Französische Kirche in Potsdam, 1752/53, ovaler Grundriss, Altarbereich ist die leere Mitte

- Heilandskirche am Port von Sacrow bei Potsdam, welche durch den umlaufenden Gang jedoch von außen den Eindruck einer Basilika vermittelt

Hessen

- Johanniskirche in Frankfurt-Bornheim, Barock

- Christuskirche in Gieselwerder an der Weser: klassizistischer Fachwerkbau

- Alte Pfarrkirche in Michelbach, Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, romanisch

- Evangelische Christuskirche in Walsdorf, Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis: um 1440 gotisch, Schiff 1652–1663 nachgotisch erneuert, tonnengewölbter Emporensaal

- Schlosskirche in Ziegenhain, Schwalmstadt, Nordhessen, 1665–1667, klassizistisch, eine umlaufende Empore, Spitzbogenfenster

Mecklenburg-Vorpommern

- Dorfkirche Garz, Insel Usedom, 13. Jh., gotisch, Feldsteinbau mit Blendengiebel und Mauerecken aus Backstein

- Stadtkirche in Goldberg, spätes 13. Jh., 1643 Brand, Wiederaufbau bis 1650, flache Holzdecke, zweigeschossige Emporen auf Stützen

- Hofkirche von Ludwigslust, 1765–1767, klassizistisch, Tonnengewölbe, durch wandständige Kolonnaden Grenzfall zur Wandpfeilerkirche und zur Hallenkirche

- Dorfkirche in Stäbelow, 1366, gotisch, Kreuzrippengewölbe von zwei Jochen

- Heiligen-Geist-Hospitakirche, Wismar, bemalte Balkendecke, alte Stabilisierung durch hölzerne Zuganker

Niedersachsen

- Jakobikirche in Hildesheim, außen gotisch, innen heute Flachdecke, vor dem 2. WK barocke Spiegeldecke[6]

- Seminarkirche in Hildesheim.

- Pfarrkirche St. Vitus in Löningen, Landkreis Cloppenburg, 1809–1813, klassizistisch, größte Saalkirche Deutschlands

- St.-Jakobi-Kirche (Peine)

Friesische Gebiete:

- Eilsumer Kirche, Krummhörn, erste Hälfte 13. Jh., romanogotischer Backsteinbau, domikale Rippengewölbe, kreuzgratgewölbter Chor, Apsis im einzigen Chorturm Frieslands.[7]

- St.-Martin-Kirche Tettens, Wangerland, ab Mitte 13. Jh., Granitquaderkirche, obwohl nördlich des Geestgebietes von Upjever in der Küstenmarsch gelegen, innen flach gedeckt.[8]

- St.-Bartholomäus-Kirche (Golzwarden), Stadland am linken Ufer der Unterweser, 13. Jh., spätromanisch, flache Holzbalkendecke, über den Fenstern spitzbogige Schildbögen für eine nie ausgeführte Einwölbung.[7]

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein:

- Stiftskirche (Gaesdonck), Goch, Kreis Kleve, 1437 geweiht, große einschiffige Backsteinkirche

- St. Maurinus in Leverkusen-Lützenkirchen, 1844–1847, neugotischer Backsteinbau, Rippengewölbe

- Klosterkirche Vinnenberg, bei Warendorf, 1256 Zisterzienserinnenkloster, 1465 in Benediktinerinnenkloster umgewandelt

- Kath. St. Johannes Evangelist Kirche in Gernsdorf, Wilnsdorf, 1946–1949, Heimatschutzstil mit Neugotik, angedeutete Wandpfeiler

- Ev. reform. Kirche Freudenberg in Freudenberg, flachgedeckter Emporensaal, erbaut 1602–1606, Wiederhergestellt 1666–1675

Ostwestfalen:

- St. Johannes Baptist in Beverungen an der Weser, Kreis Höxter, nach Schäden der Vorgängerin im 30-Jährigen Krieg 1682–1698, zwischen Renaissance und schlichtem Barock, vier Joche, Kreuzrippengewölbe

- Peterskirche in Bielefeld-Kirchdornberg, Turm 11. und 13. Jh., dreijochiges Schiff mit Rechteckschluss und Kreuzrippengewölben 14. Jh.

Rheinland-Pfalz

- Saalkirche in Ingelheim, (ab) 2. Hälfte 10. Jh., erneuert um 1160, für Krönungszeremonien an der Pfalz Ingelheim, heute flache Holzdecke

- Stiftskirche Kyllburg, Bauzeit 1278 bis frühes 14. Jh., Kanonikerstift bis 1802, gotische Kreuzrippengewölbe

- Konstantinbasilika in Trier, etwa 305–311 als Palastaula errichtet, seit 1198 Residenz (!) des Erzbischofs, zeitweise Burg mit Innenhof, 1844–1856 Rekonstruktion als evangelische Kirche mit klassizistischer Ausstattung (Stüler), 1954–1956 Wiederaufbau ohne Klassizismus

- Dreifaltigkeitskirche in Worms, beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg 1709 barocker Neubau, nach dem 2. WK innen in moderner Anwandlung historischer Rippengewölbe, siehe Panorama[9]

Sachsen

- Christuskirche in Dresden-Strehlen, Jugendstil

- Stadtkirche St. Nikolai in Bad Düben, Kern romanisch, nach Brand von 1661 als Querkirche wiederhergestellt, Arkadenbögen unter den oberen Emporen

- Ev.-luth. Kirche zu Friedersdorf (Spree), Ortsteil der Stadt Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz

Österreich

- Pfarrkirche Obritzberg, Niederösterreich

- Pfarrkirche Stainach, Steiermark

Schweiz

- Kapelle St. Agatha Disentis

- Reformierte Kirche Elgg, Kanton Zürich

Frankreich

- Kathedrale von Albi, gotischer Abseitensaal

- Kathedrale Saint-Maurice von Angers, einschiffige Kreuzkirche mit domikalen Kreuzrippengewölben

- Kathedrale Saint-Léonce von Fréjus

- Sainte-Chapelle der Conciergerie von Paris, oberer der beiden Kirchenräume

- Kathedrale von Mirepoix, Kirchenschiff in gotischen Formen 21,40 m breit, aber erst 1860 eingewölbt

Spanien

Der Osten Spaniens, d. h. Katalonien und das Land Valencia, weisen eine Häufung von Abseitensälen auf, zumeist mit basilikalem Querschnitt, also Obergaden oberhalb der Arkaden, mit denen die Kapellen anschließen.

- Kathedrale von Girona, s. o.

- Los Juanes del Mercado in Valencia, Kern gotisch, massiv barockisiert

- San Miguel de los Reyes in Valencia, Renaissance

Vereinigtes Königreich

England

Berühmte und oft ziemlich große einschiffige Kirchen sind die College Chapels der Universitäten in Oxford und Cambridge:

- King’s College Chapel in Cambridge, 1446–1415, Perpendicular Style

- Kapelle des Merton College in Oxford, Perpendicular Style

- Kapelle des Trinity College (Oxford), Renaissance

Norwegen

Finnland

Eleonoran kirkko · Eleonora kyrka (Commons Category) in Kristinestad, Beispiel einer Stützpfeilerkirche

- Eleonora Kyrka außen mit Sakristei und Stützpfeilern

- Stützpfeiler bei der Kanzel mit Zugankern in Traufenhöhe

Weblinks

- Saalkirche. In: Archipendium.

Einzelnachweise

- ↑ a b Hans Koepf, Günther Binding: Bildwörterbuch der Architektur. Mit englischem, französischem, italienischem und spanischem Fachglossar (= Kröners Taschenausgabe. Bd. 194). 4., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-19404-X (Digitalisat auf moodle.unifr.ch, abgerufen am 8. Februar 2024), S. 399.

- ↑ Baustilkunde. Europäische Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart. Mosaik-Verlag, München 1982, ISBN 3-570-06234-1 (35. Auflage: Prestel, München/London/New York 2018, ISBN 978-3-7913-4997-8), S. 121, 155 und 408.

- ↑ Günther Binding: Architektonische Formenlehre. wbg Academic, Darmstadt 2019, 8. Auflage, ISBN 978-3-534-27143-6, S. 7.

- ↑ Günther Binding: Architektonische Formenlehre. wbg Academic, Darmstadt 2019, 8. Auflage, ISBN 978-3-534-27143-6, S. 13.

- ↑ a b Erich Bachmann: Dorfkirche. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Band IV, Stuttgart 1955, Sp. 245–274. (Abschrift auf rdklabor.de, abgerufen am 23. Juni 2024)

- ↑ Dehio Nordwestdeutschland (1912), S. 208 mii St. Jakobi ((Hildesheim))

- ↑ a b Ulrich Lamm: Früher Backstein in den friesischen Seelanden. in Ernst Badstübner, Dirk Schumann u. Tilo Schöfbeck (Hg.): Früher Backsteinbau zwischen Ostsee und Alpen (Studien ur Backsteinarchitektur, Bd. 8), Lukas Verlag, 2024, ISBN 978-3-936872-75-0, S. 166–196

- ↑ Axel Bürgener, Klaus Siewert: Saalkirchen im Wangerland, Verlag "Auf der Warft", Münster – Hamburg – Wiarden 2015, ISBN 978-3-939211-97-6.

- ↑ https://panoviewer.toolforge.org/#2019-08-30_Dreifaltigkeitskirche_ohne_Verglasung.jpg

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Jörg Blobelt, Lizenz: CC BY-SA 4.0

05.08.1986 DDR 9430 [08340] Schwarzenberg/Erzgebirge, Obere Schloßstraße: Die evangelisch-lutherische St.-Georgen-Kirche (GMP: 50.537391,12.786473) ist eine barocke Saalkirche, erbaut von 1690-1699 nach Plänen von Johann Georg Roth auf dem Gelände der ehemaligen Vorburg des Schlosses. Nach neun Jahren Bauzeit wurde das Gotteshaus in der Bauform einer Querkirche am 22. Oktober 1699 geweiht. 1728 wurde die reich geschnitzte, freitragende Holzdecke eingefügt, die auf Grund ihrer Konstruktion überregionale Bekanntheit erlangte: lichte Weite des Raumes 34 × 18 Meter. Blick zum Altar. Bemerkenswert die Kanzel, 1729/1735 von Johann Georg Krafft aus Leipzig. [R19860803A01.TIF]19860805120AR.JPG(c)Blobelt

Autor/Urheber: / Zeichner: :Benutzer:Rolf Schulte, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Saalkirche in Garz, Innenraum

Autor/Urheber: Ulamm (Diskussion), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Scheme of an aisleless church with lateral chapels and a clerestory

Autor/Urheber:

- Sainte_Chapelle_-_Upper_level_1.jpg: Didier B (Sam67fr)

- Witterschnee_Kirche_Seitenaltar_rechts_Christus.jpg: Photo: Andreas Praefcke

- derivative work: Mael vreizh (talk)

La Sainte Chapelle avec le Christ en Majesté manquant rajouté sur photoshop

Autor/Urheber: Abxbay, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Abbaye Saint-Pierre de Moissac

Autor/Urheber: Diliff, Lizenz: CC BY-SA 3.0

The interior of Merton College Chapel in Oxford, England.

Autor/Urheber: Clemensfranz, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Bad Düben, Sachsen. Die Innenansicht der Kirche.

Autor/Urheber: Frank Winkelmann, Lizenz: CC BY 3.0

Innenansicht mit Decke und Orgel der Kirche in Idstein Walsdorf

Autor/Urheber: Bärwinkel,Klaus, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Erbaut von 1627 bis 1631. Blick von der umlaufenden Empore auf das säulenlose Langhaus zum Chorraum.

Autor/Urheber: Ulamm (Diskussion), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Scheme of an aisleless church, here with wallside pilasters and a barrel-vault

Autor/Urheber: Krzysztof Golik, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Interior of the Saint Vitus church in Löningen, Lower Saxony, Germany (ID: 34802346)

Autor/Urheber: Mikkoau, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Finnland mit der Nummer 'Kristinestad grid zone' (Q29974157) - RKY: 1154

Saalkirche Ingelheim

Autor/Urheber: stephanemartin, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Nef de la cathédrale Saint-Maurice

Autor/Urheber: Accurimbono, Lizenz: CC BY-SA 4.0

cattedrale di Santa Maria (edificio religioso di Girona)

Autor/Urheber: Joachim Köhler, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blick zur Empore und Orgel in der Stiftskirche Stuttgart, Deutschland

Autor/Urheber: Autor/-in unbekannt, Lizenz: Copyrighted free use

Längsschnitt und Grundriss der St. Jürgenskirche in Lilienthal in Niedersachsen.

(c) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0

Hervormde Grote of Jacobijnerkerk: interieur richting preekstoel

Der Nonnenchor in Vinnenberg

Autor/Urheber: PierreSelim, Lizenz: CC BY 3.0

Nave of Cathedral of Albi in South of France.

Autor/Urheber: Anne-Sophie Ofrim, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Oslo Domkirke, kongestol og orgel. Lambert Daniel Kastens sto for byggingen av barokkorgelet i 1720-årene og det ble ferdig i 1727. Det er ingen piper bevart fra dette, men selve orgelfasaden er fremdeles i bruk.

Autor/Urheber: Västgöten, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Den äldre av stadens två kyrkor.

Autor/Urheber: Ulamm (Diskussion), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Scheme of an aisleless church, here with a horizontal ceiling

Drawing of the relaunch of the Französische Kirche (French Reformed Church) in Potsdam (FR: Temple de Potsdam) in 1833_34

Autor/Urheber: Matthias Lang, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Wolkenburg-Kaufungen, St. Mauritiuskirche, Jehmlichorgel