Pfarrkirche Feldkirchen (Kärnten)

| Maria im Dorn | |

|---|---|

| Konfession: | römisch-katholisch |

| Patrozinium: | Mariä Himmelfahrt |

| Rang: | Pfarrkirche |

Koordinaten: 46° 43′ 39,6″ N, 14° 5′ 41,7″ O

Die römisch-katholische Pfarrkirche Feldkirchen wird Maria im Dorn genannt. Sie steht unter dem Patrozinium Mariä Himmelfahrt. Die Kirche steht am Ende der Kirchgasse in Feldkirchen etwas erhöht über dem Fluss Tiebel.

Geschichte

1065/66 wird ein Vorgängerbau als Eigenkirche der Eppensteiner genannt. Der Bau der heute bestehenden Kirche begann nach 1166. 1258 wird Feldkirchen als Pfarre erwähnt. Obwohl man die Kirche nach dem Türkeneinfall von 1476 befestigte, wurde sie 1480 von den Ungarn erobert.

Die dreischiffige, romanische Pfeilerbasilika mit einem Chorturm erfuhr in der Gotik und in späteren Phasen bauliche Veränderungen. Im 14. Jahrhundert wurde der gotische Langchor angefügt und die Schiffe des ursprünglich basilikalen Langhauses mit einem gemeinsamen Satteldach zusammengefasst. 1986 wurde die Kirche nach Plänen von Gernot Kulterer mit einem hallenförmigen Zubau nach Westen erweitert. Er ist homogen an den Altbestand angeglichen. Die Kirche ist nun nach Westen ausgerichtet.

Legende

Ein Hirte, aufmerksam geworden durch einen niederknienden Ochsen, fand in einem Dornenstrauch ein Marienbild. Man brachte es nach St. Michael. Als es am nächsten Tag wieder im Dornbusch war, wurde dies als Zeichen Gottes für einen Kirchenbau an diesem Ort gesehen.

Bauwerk

Außen

Der fünfgeschossige Chorturm stammt im Kern aus der Romanik. 1783 wurde er zu seiner heutigen Höhe von 40 Metern aufgestockt und mit einem barocken Zwiebelhelm versehen. 1871 erhielt der Turm eine neue Fassade mit einer Sockelzone und Eckpilastern. Eine Glocke wurde 1830 von Mathias Gollner gegossen.

Der gotische Hauptchor aus dem 14. Jahrhundert wird von Strebepfeilern gestützt und weist im ehemaligen, ausgebauten Wehrobergeschoss spitzbogige Öffnungen unter dem Dachansatz auf. Der polygonale Nordchor ist niedriger als der Hauptchor. Südlich des Hauptchores befindet sich ein rechteckiger Sakristeianbau mit einer Fassade aus dem 19. Jahrhundert mit gekuppelten Rundbogenfenstern im Obergeschoss und einem zweiläufigen Stiegenaufgang. An der Außenmauer sind biedermeierliche Grabsteine angebracht.

Die barocke Vorhalle an der Langhaussüdseite mit Wellengiebel hat ein Portal mit profiliertem Spitzbogen und zwei sekundär verwendeten, romanischen Säulen aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts. Eine Säule hat ein Knospenkapitell, die andere ein Kapitell mit Flechtband und Köpfen. Über dem Spitzbogenportal sind zwei Dreipässe eingemauert. In der Vorhalle mit einem Kreuzgratgewölbe ist ein Fresko mit Maria im Dornbusch aus dem 19. Jahrhundert.

Die Rokokoflügeltür des Innenportals ist mit 1776 bezeichnet.

Die Turmspitze bildet ein Marienmonogramm als Wetterfahne

Kapitell am Portal

Darstellung der Legende „Maria im Dorn“ über dem südlichen Innenportal

Das südliche Innenportal

Innen

Der Innenraum ist durch Um- und Anbauten vergangener Jahrhunderte uneinheitlich und unübersichtlich. Das Mittelschiff hat die Proportionen der spätromanischen Pfeilerbasilika. Die Hochschiffwände sind in der unteren Zone durch Pfeilerarkaden mit schmalen Kämpferplatten zu den Seitenschiffen hin geöffnet, die ehemaligen Obergadenfenster wurden vermauert. Das Netzrippengewölbe aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ruht auf Konsolen. Im östlichen Mittelschiffjoch wurde 1991 eine hölzerne Orgelempore eingezogen. Auf ihr steht eine neue Orgel des Tiroler Orgelbauers Martin Pflüger.

Ein rundbogiger, romanischer Triumphbogen mit gekehlten Kämpfern verbindet das Langhaus mit dem ehemaligen Chorturmquadrat. Dieses ist mit einer Hängekuppel ausgestattet und öffnet sich zum Nordchor mit einem Segmentbogen, zum Südchor mit einem Spitzbogen und zum Hauptchor mit einem Rundbogen auf Kämpfern.

Der einjochige, ehemalige Hauptchor mit Fünfachtelschluss ist höher als des Mittelschiff. Das Kreuzrippengewölbe erhebt sich von Konsolen und besitzt reliefierte Schlusssteine mit Rosette und der Hand Gottes. An der nördlichen und südlichen Jochwand sind dreiachsige Blendarkaden auf Konsolen. Die Sakramentsnische in der Südwand hat Maßwerknasen und ist mit einem krabbenbesetzten Wimperg mit Lilienkreuz abgeschlossen. Ein spätgotisches Kragsteinportal mit einer rautengemusterten Eisentür führt in die Sakristei mit einem Sterngratgewölbe. Über der Sakristei befindet sich ein Oratorium, das mit einem gedrückten Bogen zum Chor hin geöffnet ist. Die Brüstung ist durch Stuckrauten und kannelierten Lisenen gegliedert.

Im nördlichen, fünfjochigen Seitenschiff erhebt sich ein Sternrippengewölbe mit quadratischen Schlusssteinen über Wandvorlagen mit Halbsäulen. An der Südwand ist ein römerzeitliches Grabrelief mit Greifdarstellung eingemauert. Ein spitzbogiger Chorbogen verbindet das Seitenschiff mit dem zweijochigen Chor mit Dreiachtelschluss. Das Netzrippengewölbe des Nordchores mit quadratischen Schlusssteinen ruht auf Wandvorlagen mit Halbsäulen. Vom Chorschluss führt ein abgefastes Spitzbogenportal in die ehemalige, flachgedeckte Sakristei.

Das fünfjochige, südliche Seitenschiff hat ein Kreuzgratgewölbe. Im Bogen zum Chorquadrat ist ein römerzeitlicher Herkules-Torso in der provinziellen Wiedergabe des Typus des Herkules Farnese eingemauert. Beim Südportal befindet sich ein Weihwasserbecken mit Steinmetzzeichen.

Die Kirchenerweiterung nach Westen, ein Hallenanbau von 1986 mit einem offenen Satteldach wird von einer Apsis abgeschlossen. Die rechteckigen Schlitzfenster des Neubaues wurden von Giselbert Hoke (2009) gestaltet.

Das Sakristeiportal im Chor

Gotische Sakramentsnische im Hauptchor

Römische Greifdarstellung im nördlichen Seitenschiff

Der Herkules-Torso im Südschiff

Weihwasserbecken mit Steinmetzzeichen neben dem Südportal

Wandmalereien

Im Chorturmjoch wurden 1955 Reste eines zwischen 1220 und 1230 entstandenen Freskos freigelegt. In Scheitel ist das Lamm Gottes, im Osten die Majestas Domini, in den unteren Ecken dieses Feldes die Könige David und Salomon dargestellt. In den übrigen drei Abschnitten sind die zwölf Apostel, in den Zwickeln stehende Engel und in den Pendentifs die Evangelistensymbole wiedergegeben. In der östlichen Bogenlaibung sind Medaillons mit Propheten zu sehen. Die Szenen in der Triumphbogenlaibung sind nicht mehr erkennbar.

An der Chorsüdwand finden sich Reste eines vor 1400 gemalten Dreikönigszugs. Hier wurden 1986 Freskenreste eines um 1450 entstandenen Passionszyklus freigelegt, der Meister Friedrich von Villach zugeschrieben wird. Von seinem Sohn Johann von Laibach stammt die Flucht nach Ägypten.

Fresko: Dreikönigszug

Fresko: Weltgericht

Fresko: Flucht nach Ägypten

Einrichtung

Hochaltar

Der barocke Hochaltar von 1738 ist ein mehrsäuliger Wandaltar mit freistehender Mensa. Im Schrein steht eine Muttergottesstatue mit Kind, flankiert von den Heiligen Petrus und Paulus. Außen stehen zwei römische Märtyrer in Rüstung, die als Wetterheilige Paulus und Johannes verehrt werden. Im Aufsatz mit seitlichen Voluten und Baldachinbekrönung ist die plastische Darstellung Gottvaters und der Heilig-Geist-Taube zu sehen.

Linker Seitenaltar

Im nördlichen Seitenchor steht ein ehemaliger, gotischer Flügelaltar mit zwei Flügelpaaren, entstanden um 1510/20. Der Altar stammt aus der Filialkirche Tschahitsch und wurde 1952 aus dem Diözesanmuseum Klagenfurt hierher gebracht. 1988 fielen die Tafelbilder und Schreinfiguren des Altars einem Diebstahl zum Opfer, nur die Predella blieb erhalten. Darauf sind auf der Vorderseite ein Schnitzrelief des aus dem Steingrab auferstehenden Christus und auf der Rückseite in einem qualitätvollen Tafelbild das Schweißtuch der Veronika abgebildet. Der Altaraufsatz zeigt heute über der Predella eine moderne Darstellung des hl. Franziskus und steht auf einem romanischen Altartisch.

Nördlicher Seitenaltar

Schnitzrelief der Predella des Seitenaltars

Das Schweißtuch der Veronika von der Rückseite der Predella

Rechter Seitenaltar

Im Schrein des barocken Opfergangsaltars steht eine einfache Nachbildung des Mariazeller Gnadenbildes. In den Seitennischen stehen links die hl. Katharina mit Rad und Schwert, rechts die hl. Lucia mit einem Palmwedel, im Obergeschoß der Gute Hirte mit einem Lamm auf den Schultern und außen auf Postamenten die Heiligen Joachim mit Schäferschaufel und Anna mit Buch.

Als Volksaltar dient ein schlichter, an der Westseite des Zubaues freistehender Altartisch. Er ist wie das Verkündigungspult aus Krastaler Marmor gefertigt (1986).

Weitere Einrichtung

An der Westwand des Chores stehen zwei lebensgroße Konsolfiguren aus dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts, links der hl. Augustinus mit flammendem Herz in der Hand, rechts der hl. Rupert mit einem Salzfass in der Hand. An der nördlichen Chorwand hängt ein um 1500–1510 gefertigtes, spätgotisches Kruzifix. Das ehemalige Triumphbogenkreuz wird einer Lavanttaler Schnitzerwerkstatt zugeschrieben. Weiters sind ein Maria-Hilf-, ein Heilig-Haupt- und ein Unterricht-Mariae-Gemälde aufgehängt.

Die Kanzel am dritten Nordpfeiler im Mittelschiff entstand um 1730. Der Kanzelkorb ist mit Laub- und Bandelwerkdekor geschmückt. Die Sitzfiguren der Evangelisten am Kanzelkorb wurden 1987 gestohlen. Die Volute am Schalldeckel wird von der Figur des hl. Nepomuk bekrönt.

Der sechzehneckige, spätgotische Taufstein mit Wappentartschen im nördlichen Seitenschiff stammt vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Zur weiteren Einrichtung gehören eine überlebensgroße Schmerzensmannfigur vom Anfang des 18. Jahrhunderts, eine „Maria mit den Dornen“, geschnitzt von Gerhard Pollak aus Lieserbrücke (2008) – Maria trägt auf dem linken Arm das Jesuskind mit Reichsapfel, sowie über dem Nordportal ein Gemälde mit der Taufe Christi vom Anfang des 18. Jahrhunderts. An der Südwand ist die Wappengrabplatte des Johann Lorentz von Jovio und seiner Frau mit reicher Akanthusrahmung von 1723 aufgestellt.

Konsolstatue des hl. Augustinus im Chor

Konsolstatue des hl. Rupert

Spätgotisches Kruzifix im Chor

Figur des hl. Nepomuk auf dem Schalldeckel der Kanzel

Spätgotischer Taufstein

Konsolstatue des Schmerzensmannes

Gemälde der Taufe Jesu über dem Nordportal

Im ersten Joch des südlichen Seitenschiffes ist ein Bild mit der Apostelkommunion aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Über dem Südportal hängt ein Gemälde der Heiligen Familie aus dem 18./19. Jahrhundert.

Gemälde der Apostelkommunion im südlichen Seitenschiff

Gemälde der hl. Familie über dem Südportal

Kirchhof

Die Kirche wird von dem Friedhof mit einer ehemals wehrhaften Friedhofsmauer umgeben. Die Mauer geht gegen die tieferliegende ehemalige Gurkerstraße im Osten in eine Futtermauer über. Von den vier Wehrtürmen, die einst in die Friedhofsmauer integriert waren, steht nur mehr der nordöstliche.

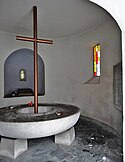

Der Karner steht südwestlich der Kirche. Er wurde um 1200 errichtet. Der zweigeschoßige romanische Rundbau hat im Osten eine abgetreppte Konsolapsis und eine Beinkammer im Untergeschoß. Das Kegeldach ist mit Steinplattln gedeckt. Der Karner dient heute als Gedenkstätte für die Gefallenen der beiden Weltkriege.

Der Bildstock mit einer Darstellung der Maria im Dorn wurde 1884 errichtet.

Rundkarner

Blick in den Karner

Bildstock: Detail

Literatur

- Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Kärnten. Anton Schroll, Wien 2001, ISBN 3-7031-0712-X, S. 128–130.

- Gottfried Biedermann, Karin Leitner: Gotik in Kärnten. Mit Fotos von Wim van der Kallen. Verlag Carinthia, Klagenfurt 2001, ISBN 3-85378-521-2, S. 172.

Weblinks

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: , Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Gemälde der Taufe Jesu über dem Nordportal

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten). Rückseite der Predella des Seitenaltars

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn), Innenansicht nach Osten

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Pfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Fresko Flucht nach Ägypten

Pfarrkirche Maria im Dorn - Mittelschiff

Ort: Kirchgasse

Gemeinde: Feldkirchen in KärntenAutor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn), Teilansicht der Chorsüdwand mit Oratorium und Wandmalereiresten

Autor/Urheber: , Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Maria im Dorn, Darstellung der legendären Entstehungsgeschichte

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), gotische Sakramentsnische mit Maßwerknasen und krabbenbesetztem und Wimperg

Autor/Urheber: , Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Gemälde: Apostelkommunion

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn) Feldkirchen in Kärnten, Konsolstatue des hl. Augustinus (18. Jahrhundert)

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Herkules-Torso

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Geschichte mit Rekonstruktion der romanische Basilika

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), ein Marienmonogramm als Wetterfahne bildet die Turmspitze

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten)

Pfarrkirche Maria im Dorn - Marien-Bildstock - detail

Ort: Kirchgasse

Gemeinde: Feldkirchen in KärntenAutor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn), Innenansicht nach Westen

Autor/Urheber: Johann Jaritz, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Stadt Feldkirchen, Bezirk Feldkirchen, Kärnten, Österreich, EU

Autor/Urheber: Johann Jaritz, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Rundkarner am Friedhof, Stadt Feldkirchen, Bezirk Feldkirchen, Kärnten, Österreich, EU

Autor/Urheber: , Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Gemälde der Hl. Familie über dem Südportal

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria Dorn (Feldkirchen in Kärnten), das Südportal

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Glasfenster von Giselbert Hoke (2009)

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn) Feldkirchen in Kärnten, spätgotisches Kruzifix

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria im Dorn), Seitenaltar im nördlichen Seitenchor. Romanischer Tischaltar mit moderner Darstellung des hl. Franziskus im Aufsatz

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn) Feldkirchen in Kärnten, Konsolstatue des hl. Rupert (18. Jahrhundert)

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Karner bei der Pfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Innenansicht

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), gotisches Taufbecken

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Pfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), der barocke Hochaltar

Pfarrkirche Maria im Dorn - Fresko

Ort: Kirchgasse

Gemeinde: Feldkirchen in KärntenPfarrkirche Maria im Dorn - Fresko

Ort: Kirchgasse

Gemeinde: Feldkirchen in KärntenAutor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten). Predellennische des Seitenaltars

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria Dorn), barocker, südlicher Seitenaltar

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten). Weihwasserbecken mit Steinmetzzeichen beim Südportal

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria im Dorn (Feldkirchen in Kärnten), Statue des hl. Nepomuk auf dem Schalldeckel der Kanzel

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Maria im Dorn), Feldkirchen in Kärnten. Sakristeiportal im Chor

Autor/Urheber: Rollroboter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Stadtpfarrkirche Maria Dorn (Feldkirchen in Kärnten), spätrömische Greifdarstellung im nördlichen Seitenschiff

Pfarrkirche Maria im Dorn - Portal - detail

Ort: Kirchgasse

Gemeinde: Feldkirchen in Kärnten