Olympische Sommerspiele 1976/Leichtathletik – 100 m Hürden (Frauen)

| |||||||||

| Sportart | Leichtathletik | ||||||||

| Disziplin | 100-Meter-Hürdenlauf | ||||||||

| Geschlecht | Frauen | ||||||||

| Teilnehmer | 23 Athletinnen aus 16 Ländern | ||||||||

| Wettkampfort | Olympiastadion Montreal | ||||||||

| Wettkampfphase | 28. Juli 1976 (Vorläufe/Halbfinale) 29. Juli 1976 (Finale) | ||||||||

| |||||||||

Der 100-Meter-Hürdenlauf der Frauen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal wurde am 28. und 29. Juli 1976 im Olympiastadion Montreal ausgetragen. 23 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde Johanna Schaller, spätere Johanna Klier, aus der DDR. Sie gewann vor Tatjana Anissimowa und Natalja Lebedewa, beide aus der Sowjetunion.

Neben der Siegerin gingen für die DDR die Olympiasiegerin von 1972, Annelie Ehrhardt, frühere Annelie Jahns, sowie Gudrun Berend. spätere Gudrun Wakan, an den Start. Ehrhardt schied im Halbfinale aus, Berend erreichte das Finale und belegte dort Rang vier.

Läuferinnen aus der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Bestehende Rekorde

In den Jahren damals gab es noch ein Nebeneinander zwischen handgestoppten und auf Zehntelsekunden gerundeten elektronisch genommenen Zeiten einerseits sowie rein elektronisch gestoppten auf Hundertstelsekunden gerundeten Zeiten andererseits. Die offiziellen Bestenlisten bestanden aus einer Mischung, in die beide Arten von Zeitmessung gemeinsam eingingen. Auch handgestoppte Zeiten waren damals noch Teil der offiziellen Besten- und Rekordlisten, was sich vor allem auf den kurzen Strecken auswirkte und zu voneinander abweichenden Rekorden führte. Da jedoch die handgestoppten Zeiten aufgrund der Reaktionsverzögerung der Zeitnehmer ca. ein bis zwei Zehntelsekunden besser waren als die elektronisch ermittelten Werte, gab es bald getrennte Auflistungen. Von 1977 an wurden auch offiziell nur noch die elektronischen Zeiten geführt.

Die beiden folgenden Übersichten stellen beide oben beschriebenen Rekordzeiten in getrennten Tabellen dar.

| Rekorde mit elektronischer Zeitnahme | ||||

|---|---|---|---|---|

| Weltrekord[1] | ||||

| 12,59 s | Annelie Ehrhardt ( | Finale OS München, BR Deutschland (heute Deutschland) | 8. September 1972 | |

| Olympischer Rekord | ||||

| Rekordübersicht mit gemischt ermittelten Zeiten | ||||

|---|---|---|---|---|

| Weltrekord | 12,3 s | Annelie Ehrhardt ( | Dresden, DDR (heute Deutschland) | 22. Juli 1973[1] |

| Olympischer Rekord | 12,6 s | Finale OS München, BR Deutschland (heute Deutschland) | 8. September 1972 | |

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Im schnellsten Rennen, dem Finale, verfehlte Olympiasiegerin Johanna Schaller, spätere Johanna Klier, aus der DDR diesen Rekord – gleichzeitig Weltrekord – um achtzehn Hundertstelsekunden.

Durchführung des Wettbewerbs

Die Athletinnen traten am 28. Juli zu vier Vorläufen an. Die jeweils vier Laufbesten – hellblau unterlegt – erreichten das Halbfinale am selbhen Tag. Hieraus qualifizierten sich ebenfalls die vier Laufbesten – wiederum hellblau unterlegt – für das Finale, das am 29. Juli stattfand.

Zeitplan

28. Juli, 10:00 Uhr: Vorläufe

28. Juli, 14:00 Uhr: Halbfinale

29. Juli, 15:00 Uhr: Finale[2]

Anmerkung:

Alle Zeiten sind in Ortszeit Montreal (UTC−5) angegeben.

Vorrunde

Datum: 28. Juli 1976, ab 10:00 Uhr[3]

Vorlauf 1

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Tatjana Anissimowa | 12,98 s | |

| 2 | Grażyna Rabsztyn | 13,09 s | |

| 3 | Sharon Colyear | 13,18 s | |

| 4 | Nadine Prévost | 13,70 s | |

| 5 | Patrice Donnelly | 13,71 s | |

| 6 | Julie Gomis | 14,57 s |

Vorlauf 2

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Bożena Nowakowska | 13,05 s | |

| 2 | Ileana Ongar | 13,37 s | |

| 3 | Annelie Ehrhardt | 13,49 s | |

| 4 | Deby LaPlante | 13,51 s | |

| 5 | Gaye Dell | 13,68 s | |

| 6 | Sue Bradley | 14,07 s |

Vorlauf 3

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Natalja Lebedewa | 12,94 s | |

| 2 | Johanna Schaller | 13,02 s | |

| 3 | Penka Sokolowa | 13,52 s | |

| 4 | Lorna Boothe | 13,69 s | |

| 5 | Rhonda Brady | 13,84 s | |

| DNS | Anne Pira |

Vorlauf 4

Wind: +0,81 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Gudrun Berend | 13,03 s | |

| 2 | Esther Roth | 13,06 s | |

| 3 | Ljubow Kononowa | 13,36 s | |

| 4 | Valeria Bufanu | 13,69 s | |

| 5 | Edith Noeding | 14,14 s | |

| 6 | Lucía Vaamonde | 19,17 s |

Halbfinale

Datum: 28. Juli 1976, ab 14:00 Uhr[3]

Lauf 1

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Johanna Schaller | 12,93 s | |

| 2 | Gudrun Berend | 12,96 s | |

| 3 | Natalja Lebedewa | 13,03 s | |

| 4 | Esther Roth | 13,04 s | |

| 5 | Bożena Nowakowska | 13,04 s | |

| 6 | Deby LaPlante | 13,36 s | |

| 7 | Penka Sokolowa | 13,67 s | |

| 8 | Lorna Boothe | 13,73 s |

Lauf 2

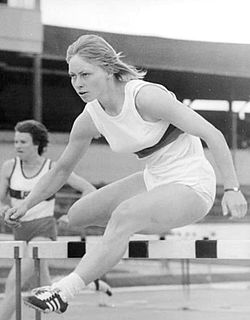

Die Olympiasiegerin von 1972 Annelie Ehrhard schied als Fünfte des zweiten Halbfinals aus

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Tatjana Anissimowa | 13,08 s | |

| 2 | Grażyna Rabsztyn | 13,35 s | |

| 3 | Ileana Ongar | 13,41 s | |

| 4 | Valeria Bufanu | 13,59 s | |

| 5 | Annelie Ehrhardt | 13,71 s | |

| 6 | Nadine Prévost | 13,95 s | |

| 7 | Sharon Colyear | 17,32 s | |

| DNS | Ljubow Kononowa |

Finale

Datum: 28. Juli 1976, 15:00 Uhr[3]

Wind: ±0,00 m/s

| Platz | Name | Nation | Zeit |

|---|---|---|---|

| 1 | Johanna Schaller | 12,77 s | |

| 2 | Tatjana Anissimowa | 12,78 s | |

| 3 | Natalja Lebedewa | 12,80 s | |

| 4 | Gudrun Berend | 12,82 s | |

| 5 | Grażyna Rabsztyn | 12,96 s | |

| 6 | Esther Roth | 13,04 s | |

| 7 | Valeria Bufanu | 13,35 s | |

| 8 | Ileana Ongar | 13,51 s |

Der Wettbewerb wurde von Läuferinnen aus Osteuropa sowie der DDR dominiert. Neben ihnen standen je eine Hürdensprinterin aus Italien und Israel im Finale. Annelie Ehrhardt, die Olympiasiegerin der Spiele von 1972 in München, besaß nicht mehr die Verfassung ihrer besten Sport-Jahre und musste im Halbfinale die Segel streichen. Eine echte Nachfolgerin zeichnete sich auch in den Halbfinals noch nicht ab und so war der Ausgang des Finales sehr offen. Die Entscheidung wurde erwartet zwischen den beiden DDR-Athletinnen Gudrun Berend und Johanna Schaller sowie den beiden sowjetischen Teilnehmerinnen Tatjana Anissimowa und Natalja Lebedewa.

Im Finale ging es tatsächlich so eng zu wie zuletzt bei den Spielen 1964, damals über 80 Meter Hürden. Die ersten vier Finalistinnen durchliefen das Ziel innerhalb von fünf Hundertstelsekunden. Mit bloßem Auge waren die Platzierungen kaum auszumachen. Am Ende wurde Johanna Schaller mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung Olympiasiegerin vor Tatjana Anissimowa und Natalja Lebedewa. Auf Rang vier landete Gudrun Berend, die zwei winzige Hundertstelsekunden von Bronze trennten. Annelie Ehrhardts olympischer Rekord von 12,59 s hatte allerdings weiterhin Bestand.[4]

Literatur

- Ernst Huberty / Willy B. Wange, Die Olympischen Spiele Montreal Innsbruck 1976, Lingen-Verlag, Köln 1976, S. 244f

Videolinks

- Olympics 1976 Athletics (part 3), Bereich 0:00 min bis 3:13 min, youtube.com, abgerufen am 21. Oktober 2021

- Montreal Olympic Games Highlights - Second Part - Colour, Bereich 3:51 min bis 4:13 min, youtube.com, abgerufen am 21. Oktober 2021

Weblinks

- Athletics at the 1972 München: Women's 100m hurdles, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 21. Oktober 2021

- Official Report, Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976: v.3 (englisch/französisch), S. 38f (PDF, 23.245 KB), abgerufen am 21. Oktober 2021

- Olympedia, Athletics at the 1976 Summer Olympics, 100 metres Hurdles, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 21. Oktober 2021

- Montreal 1976, Athletics 100m hurdles Women Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 21. Oktober 2021

Einzelnachweise

- ↑ a b 100 m hurdles - Women. sport-record.de, abgerufen am 4. Oktober 2021

- ↑ Official Report, Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976: v.3 (englisch/französisch), S. 23 (PDF, 23.245 KB), abgerufen am 21. Oktober 2021

- ↑ a b c Official Report, Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976: v.3 (englisch/französisch), S. 39 (PDF, 23.245 KB), abgerufen am 21. Oktober 2021

- ↑ Athletics at the 1972 München: Women's 100m hurdles, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 21. Oktober 2021

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber:

| Dieter Demme (1938–) |

|||

|---|---|---|---|

| Beschreibung | deutscher Fotograf, Fotolaborant und Fotojournalist | ||

| Geburtsdatum |

14. September 1938 | ||

| Geburtsort |

Ebeleben | ||

| Wirkungsstätte | |||

| Normdatei | |||

- derivative work: MachoCarioca (talk)

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Sachkorrekturen und alternative Beschreibungen sind von der Originalbeschreibung getrennt vorzunehmen. Zusätzlich können Sie dem Bundesarchiv Fehler melden.

Historische Originalbeschreibung:

Annelie Ehrhardt ADN-ZB Demme 9.6.73 Erfurt: Leichtathletik-Sportfest. Im Erfurter Georgi-Dimitroff-Stadion begann am 9.6.73 ein Leichtathletik-Pfingstsportfest. UBz: Annelie Ehrhard, die im 100 m Hürdenlauf unangefochten den Vorlauf gewann.

Autor/Urheber: Neukoln, Lizenz: CC BY-SA 3.0

אסתר רוט-שחמורוב בתחרות הלילה של איגוד האתלטיקה בישראל, "אצטדיון האתלטיקה ראשון לציון", 29 ביולי 2013.

Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.

Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.

Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5

Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.

Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990

Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5

Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0

The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0

The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5

Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.

Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.

Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.

Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.

Flagge von Senegal

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.

Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.

- l = 2/3 × L

- C = 1/3 × L

- S = 2/5 × l

State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.

State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.

Autor/Urheber:

| Hartmut Reiche

|

|||

|---|---|---|---|

| Beschreibung | deutscher Fotojournalist und Fotograf | ||

| Normdatei | |||

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Sachkorrekturen und alternative Beschreibungen sind von der Originalbeschreibung getrennt vorzunehmen. Zusätzlich können Sie dem Bundesarchiv Fehler melden.

Historische Originalbeschreibung:

Johanna Klier, Monika Hamann, Carla Bodendorf, Marlies Göhr ADN-ZB Reiche 19-8-78 Potsdam: DDR-Nationalstaffel lief Weltrekord- Beim DVfL-Sportfest in Potsdam lief die DDR-Nationalstaffel der Frauen am 19.8.78 in der Besetzung mit Johanna Klier (oben links) , Monika Hamann (oben rechts) , Carla Bodendorf (unten links) und Marlies Göhr (unten rechts) in 42,27 s einen neuen Weltrekord über 4 x 100 m.

Autor/Urheber: Scroch, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.

1976 Olympics logo

Autor/Urheber: Der ursprünglich hochladende Benutzer war Montrealais in der Wikipedia auf Englisch, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Montreal's Stade Olympique. Personal snapshot by Montréalais.