Nicht eingekreiste zum Heiligen Römischen Reich zugehörige Territorien und Stände

Neben den zu Reichskreisen zusammengefassten übergeordneten, territorialen Einheiten bestand im Heiligen Römischen Reich eine Vielzahl von nicht eingekreisten Territorien und Ständen. Diese waren:

Die Territorien in Reichsitalien

Herzogtum Mantua

Herzogtum Mantua Herzogtum Mailand

Herzogtum Mailand Herzogtum Modena und Reggio

Herzogtum Modena und Reggio Markgrafschaft Montferrat

Markgrafschaft Montferrat Herzogtum Parma

Herzogtum Parma Großherzogtum Toskana

Großherzogtum Toskana

Königreich Böhmen

Königreich Böhmen Markgrafschaft Mähren (zu Böhmen)

Markgrafschaft Mähren (zu Böhmen) Markgrafschaft Oberlausitz (bis 1635 unmittelbares Nebenland der böhmischen Krone, seit dem Prager Frieden (1635) als Lehen an das Kurhaus Sachsen)

Markgrafschaft Oberlausitz (bis 1635 unmittelbares Nebenland der böhmischen Krone, seit dem Prager Frieden (1635) als Lehen an das Kurhaus Sachsen) Markgrafschaft Niederlausitz (bis 1635 unmittelbares Nebenland der böhmischen Krone, seit dem Prager Frieden als Lehen an das Kurhaus Sachsen)

Markgrafschaft Niederlausitz (bis 1635 unmittelbares Nebenland der böhmischen Krone, seit dem Prager Frieden als Lehen an das Kurhaus Sachsen) Herzogtum Schlesien (ab 1742 größtenteils preußisch)

Herzogtum Schlesien (ab 1742 größtenteils preußisch) Grafschaft Glatz (bis 1742 Teil Böhmens, ab 1742 preußisch)

Grafschaft Glatz (bis 1742 Teil Böhmens, ab 1742 preußisch)

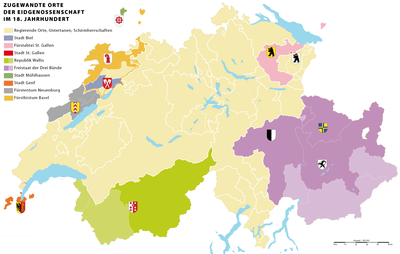

Die Territorien der Alten Eidgenossenschaft

Bereits 1521, bei Einrichtung der Kreiseinteilung, hatten sich die 13 Orte der Eidgenossen aus den Strukturen des Reichs weitgehend gelöst. 1648 wurde die Alte Eidgenossenschaft im Westfälischen Frieden auch formell unabhängig vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.

Die Reihenfolge entspricht der traditionellen Zählung. In Klammer die Jahreszahl des Beitritts zur Eidgenossenschaft:

Stadt Zürich (1351)

Stadt Zürich (1351) Stadt Bern (1353)

Stadt Bern (1353) Stadt Luzern (1332)

Stadt Luzern (1332) Land Uri (1291)

Land Uri (1291) Land Schwyz (1291)

Land Schwyz (1291) Land Unterwalden (Ob- und Nidwalden) (1291)

Land Unterwalden (Ob- und Nidwalden) (1291) Land Glarus (1352/1386)

Land Glarus (1352/1386) Stadt und Land Zug (1352)

Stadt und Land Zug (1352) Stadt Freiburg (1481), seit 1454 Zugewandter Ort

Stadt Freiburg (1481), seit 1454 Zugewandter Ort Stadt Solothurn (1481), seit 1353 Zugewandter Ort

Stadt Solothurn (1481), seit 1353 Zugewandter Ort Stadt Basel (1501)

Stadt Basel (1501) Stadt Schaffhausen (1501), seit 1454 Zugewandter Ort

Stadt Schaffhausen (1501), seit 1454 Zugewandter Ort Land Appenzell (1513), seit 1411 Zugewandter Ort

Land Appenzell (1513), seit 1411 Zugewandter Ort

Zugewandte Orte (Verbündete)

Hinter der Jahreszahl des Bündnisses die bündnisschliessenden eidgenössischen Orte:

Fürstabtei St. Gallen (1451); Zürich, Luzern, Glarus und Schwyz

Fürstabtei St. Gallen (1451); Zürich, Luzern, Glarus und Schwyz Stadt Biel (1353); Bern, Freiburg, Solothurn, nominell unter der Oberhoheit des Hochstifts Basel

Stadt Biel (1353); Bern, Freiburg, Solothurn, nominell unter der Oberhoheit des Hochstifts Basel Stadt St. Gallen (1454); Zürich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug, Glarus

Stadt St. Gallen (1454); Zürich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug, Glarus Republik Wallis (1416/1417); Luzern, Uri, Unterwalden; 1475 Bern; 1529 Schwyz, Zug, Freiburg; 1533 Solothurn

Republik Wallis (1416/1417); Luzern, Uri, Unterwalden; 1475 Bern; 1529 Schwyz, Zug, Freiburg; 1533 Solothurn Stadt Mülhausen (1515/1586); XII Orte; 1586 nur noch Zürich, Bern, Glarus, Schaffhausen, Basel

Stadt Mülhausen (1515/1586); XII Orte; 1586 nur noch Zürich, Bern, Glarus, Schaffhausen, Basel Stadt Genf (1519/36); Bern, Freiburg; 1558 nur noch Bern; 1584 Zürich, Bern

Stadt Genf (1519/36); Bern, Freiburg; 1558 nur noch Bern; 1584 Zürich, Bern Fürstentum/Grafschaft Neuenburg (1406/1529); Bern, Solothurn; 1495 Freiburg; 1501 Luzern

Fürstentum/Grafschaft Neuenburg (1406/1529); Bern, Solothurn; 1495 Freiburg; 1501 Luzern Talschaft Ursern (1317–1410); Uri; 1410 zu Uri

Talschaft Ursern (1317–1410); Uri; 1410 zu Uri Weggis (1332–1380); Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern; 1480 zu Luzern

Weggis (1332–1380); Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern; 1480 zu Luzern Stadt Murten (1353–1475); Bern; 1475 Gemeine Herrschaft

Stadt Murten (1353–1475); Bern; 1475 Gemeine Herrschaft Stadt Payerne (1353–1536); Bern; 1536 zu Bern

Stadt Payerne (1353–1536); Bern; 1536 zu Bern Talschaften Saanen und Château-d’Oex (1403–1555) (Hochgreyerz, Teil der Grafschaft Greyerz); Bern; 1555 zu Bern

Talschaften Saanen und Château-d’Oex (1403–1555) (Hochgreyerz, Teil der Grafschaft Greyerz); Bern; 1555 zu Bern Bellenz (1407–1419); Uri, Obwalden; 1419–22 Gemeine Herrschaft

Bellenz (1407–1419); Uri, Obwalden; 1419–22 Gemeine Herrschaft Grafschaft Sargans (1437–1483); Schwyz, Glarus; 1483 Gemeine Herrschaft

Grafschaft Sargans (1437–1483); Schwyz, Glarus; 1483 Gemeine Herrschaft Freiherrschaft Sax-Forstegg (1458–1615); Zürich; 1615 zu Zürich

Freiherrschaft Sax-Forstegg (1458–1615); Zürich; 1615 zu Zürich Stadt Stein am Rhein (1459–1484) Zürich, Schaffhausen; 1484 zu Zürich

Stadt Stein am Rhein (1459–1484) Zürich, Schaffhausen; 1484 zu Zürich Grafschaft Greyerz (Niedergreyerz) (1475–1555); 1555 zu Freiburg

Grafschaft Greyerz (Niedergreyerz) (1475–1555); 1555 zu Freiburg Grafschaft Werdenberg (1493–1517); Luzern; 1517 zu Glarus

Grafschaft Werdenberg (1493–1517); Luzern; 1517 zu Glarus Stadt Rottweil (1519–1689); XIII Orte; nach 1632 nur noch Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Solothurn, Freiburg – hatte jedoch als Reichsstadt und Sitz des kaiserlichen Hofgerichts Sitz und Stimme im Schwäbischen Reichskreis

Stadt Rottweil (1519–1689); XIII Orte; nach 1632 nur noch Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Solothurn, Freiburg – hatte jedoch als Reichsstadt und Sitz des kaiserlichen Hofgerichts Sitz und Stimme im Schwäbischen Reichskreis Hochstift Basel (1579–1735); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Solothurn, Freiburg

Hochstift Basel (1579–1735); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Solothurn, Freiburg

Freistaat der Drei Bünde (1497/1499); Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus; 1600 Wallis; 1602 Bern; nach 1618 eigentlich nur noch Bern und Zürich. Die drei Teilstaaten waren:

Freistaat der Drei Bünde (1497/1499); Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus; 1600 Wallis; 1602 Bern; nach 1618 eigentlich nur noch Bern und Zürich. Die drei Teilstaaten waren:

Neben der Jahreszahl der Erwerbung der Herrschaft stehen die regierenden Orte:

Freie Ämter (1415); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 Oberes Freiamt: VIII Orte, Unteres Freiamt: Zürich, Bern, Glarus

Freie Ämter (1415); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 Oberes Freiamt: VIII Orte, Unteres Freiamt: Zürich, Bern, Glarus Grafschaft Baden (1415); VII Orte (ohne Uri), nach 1443–1712 VIII Orte, danach nur Zürich, Bern, Glarus

Grafschaft Baden (1415); VII Orte (ohne Uri), nach 1443–1712 VIII Orte, danach nur Zürich, Bern, Glarus Grafschaft Sargans (1460/1483); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 VIII Orte

Grafschaft Sargans (1460/1483); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 VIII Orte Landgrafschaft Thurgau (1460); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 VIII Orte

Landgrafschaft Thurgau (1460); VII Orte (ohne Bern), nach 1712 VIII Orte Herrschaft Rheintal (1490); VIII Orte (ohne Bern mit Appenzell), nach 1712 VIII Orte und Appenzell

Herrschaft Rheintal (1490); VIII Orte (ohne Bern mit Appenzell), nach 1712 VIII Orte und Appenzell Bollenz (Blenio) (1477–1480, 1495)

Bollenz (Blenio) (1477–1480, 1495) Reffier (Riviera) (1403–1422, 1495)

Reffier (Riviera) (1403–1422, 1495) Bellenz (Bellinzona) (1500)

Bellenz (Bellinzona) (1500) Maiental (Val Maggia) (1512)

Maiental (Val Maggia) (1512) Lauis (Lugano) (1512)

Lauis (Lugano) (1512) Luggarus (Locarno) (1512)

Luggarus (Locarno) (1512) Mendris (Mendrisio) (1512)

Mendris (Mendrisio) (1512) Herrschaft Grasburg/Schwarzenburg (1423)

Herrschaft Grasburg/Schwarzenburg (1423) Murten (1475)

Murten (1475) Grandson (1475); Bern, Freiburg

Grandson (1475); Bern, Freiburg Orbe und Echallens (1475); Bern, Freiburg

Orbe und Echallens (1475); Bern, Freiburg Grafschaft Uznach (1437)

Grafschaft Uznach (1437) Herrschaft Windegg/Gaster (1438)

Herrschaft Windegg/Gaster (1438) Herrschaft Hohensax/Gams (1497)

Herrschaft Hohensax/Gams (1497) Hurden (1712)

Hurden (1712) Herrschaft Tessenberg/Montagne de Diesse (1388)

Herrschaft Tessenberg/Montagne de Diesse (1388) Val Travaglia (1512–1515)

Val Travaglia (1512–1515) Val Cuvia (1512–1515)

Val Cuvia (1512–1515) Eschental (1512–1515)

Eschental (1512–1515)

Neben der Jahreszahl der Einrichtung des Protektorats sind die Schirmorte (Protektoren) angegeben:

Dorf Gersau (1332); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden

Dorf Gersau (1332); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden Abtei Einsiedeln (1357); Schwyz

Abtei Einsiedeln (1357); Schwyz Abtei Bellelay (1414); Bern, Biel, Solothurn. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel

Abtei Bellelay (1414); Bern, Biel, Solothurn. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel Fürstabtei Engelberg (1425); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden

Fürstabtei Engelberg (1425); Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden Fürstabtei St. Gallen (1451); Zürich, Luzern, Schwyz, Glarus. Gleichzeitig ist die Fürstabtei Zugewandter Ort

Fürstabtei St. Gallen (1451); Zürich, Luzern, Schwyz, Glarus. Gleichzeitig ist die Fürstabtei Zugewandter Ort Herrschaft Rapperswil (1458); bis 1712: Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, ab 1712 Zürich, Bern, Glarus

Herrschaft Rapperswil (1458); bis 1712: Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, ab 1712 Zürich, Bern, Glarus Grafschaft Toggenburg (1436); bis 1718: Schwyz, Glarus, dann Zürich, Bern. Gleichzeitig ist das Toggenburg Untertanengebiet der Fürstabtei St. Gallen

Grafschaft Toggenburg (1436); bis 1718: Schwyz, Glarus, dann Zürich, Bern. Gleichzeitig ist das Toggenburg Untertanengebiet der Fürstabtei St. Gallen Abtei Pfäfers (1460–1483); Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus; 1483 zur Grafschaft Sargans

Abtei Pfäfers (1460–1483); Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus; 1483 zur Grafschaft Sargans Propstei Moutier-Grandval (1486); Bern. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel und gilt bis 1797 als Reichsgebiet

Propstei Moutier-Grandval (1486); Bern. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel und gilt bis 1797 als Reichsgebiet Stadt Neuenstadt/La Neuveville (1388); Bern. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel

Stadt Neuenstadt/La Neuveville (1388); Bern. Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel Erguel (1335); Biel (Militärhoheit). Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel

Erguel (1335); Biel (Militärhoheit). Steht unter der Hoheit des Hochstifts Basel

Livinen (Leventina) (1403, 1439)

Livinen (Leventina) (1403, 1439) Ursern (1440)

Ursern (1440) Küssnacht (1402)

Küssnacht (1402) Fürstabtei Einsiedeln (1397/1424)

Fürstabtei Einsiedeln (1397/1424) March (1405/1436)

March (1405/1436) Höfe (1440)

Höfe (1440) Werdenberg (1485/1517); 1485 zu Luzern; 1517 zu Glarus

Werdenberg (1485/1517); 1485 zu Luzern; 1517 zu Glarus St-Maurice (1475/1477); VII Zenden

St-Maurice (1475/1477); VII Zenden Monthey (1536); VII Zenden

Monthey (1536); VII Zenden Lötschental (15. Jh.); V obere Zenden

Lötschental (15. Jh.); V obere Zenden Evian (1536–1569); VII Zenden

Evian (1536–1569); VII Zenden Worms (Bormio) (1512)

Worms (Bormio) (1512) Cleven (Chiavenna) (1512)

Cleven (Chiavenna) (1512) Maienfeld (Bündner Herrschaft) (1509–1790); gleichzeitig Mitglied im Zehngerichtebund

Maienfeld (Bündner Herrschaft) (1509–1790); gleichzeitig Mitglied im Zehngerichtebund Drei Pleven (1512–1526) mit den folgenden drei Gemeinden und mit 21 zugehörigen Dörfern:

Drei Pleven (1512–1526) mit den folgenden drei Gemeinden und mit 21 zugehörigen Dörfern: Veltlin (Valtellina) (1512) mit den Gemeinden:

Veltlin (Valtellina) (1512) mit den Gemeinden:

Die folgenden weiteren Territorien

Herrschaft Asch

Herrschaft Asch Reichsstift Burtscheid

Reichsstift Burtscheid Reichskarthause Buxheim

Reichskarthause Buxheim Propstei Cappenberg

Propstei Cappenberg Herrschaft Dreis

Herrschaft Dreis Reichsherrschaft Dyck

Reichsherrschaft Dyck Frauenstift Elten

Frauenstift Elten Grafschaft Fagnolle (Herrschaft, seit 1770 Grafschaft, 1787/1788 zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis)

Grafschaft Fagnolle (Herrschaft, seit 1770 Grafschaft, 1787/1788 zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis) Herrschaft Franckenstein

Herrschaft Franckenstein Herrschaft Freudenburg

Herrschaft Freudenburg Land Hadeln

Land Hadeln Reichsherrschaft Homburg

Reichsherrschaft Homburg Herrschaft Jever (als Lehen Brabants, bis 1588, zuvor und später kreisfrei)

Herrschaft Jever (als Lehen Brabants, bis 1588, zuvor und später kreisfrei)Herrschaft Kniphausen

Reichsherrschaft Landskron

Reichsherrschaft Landskron Herrschaft Lebach

Herrschaft Lebach Reichsherrschaft Mechernich

Reichsherrschaft Mechernich Grafschaft Mömpelgard

Grafschaft Mömpelgard Herrschaft Oberstein

Herrschaft Oberstein Reichsstift Ottobeuren

Reichsstift Ottobeuren Herrschaft Pyrmont

Herrschaft Pyrmont Herrschaft Rhade

Herrschaft RhadeHerrschaft Rheda

Herrschaft Richold (Herrschaft Rijckholt)

Herrschaft Richold (Herrschaft Rijckholt) Herrschaft Saffenburg

Herrschaft Saffenburg Reichsherrschaft Schauen

Reichsherrschaft Schauen Herrschaft Schaumburg

Herrschaft Schaumburg Herrschaft Schmalkalden

Herrschaft Schmalkalden Herrschaft Schönau

Herrschaft Schönau Abtei Schönthal

Abtei Schönthal Herrschaft Schwarzenholz

Herrschaft Schwarzenholz Herrschaft Stein (Rheingrafschaft Stein)

Herrschaft Stein (Rheingrafschaft Stein) Herrschaft Wasserburg

Herrschaft Wasserburg Herrschaft Wildenberg

Herrschaft Wildenberg Herrschaft Wylre (Herrschaft Wijlre)

Herrschaft Wylre (Herrschaft Wijlre) Bauernrepublik Dithmarschen (bis zur Inkorporation durch Holstein 1559)

Bauernrepublik Dithmarschen (bis zur Inkorporation durch Holstein 1559) Herrlichkeit Hoerstgen nebst

Herrlichkeit Hoerstgen nebst reichslehenbare Herrschaft Waldeck mit[1][1]

reichslehenbare Herrschaft Waldeck mit[1][1] Freiherrschaft Haldenstein (1424 bis 1803)

Freiherrschaft Haldenstein (1424 bis 1803) Herrschaft Nalbacher Tal (auch Hochgericht Nalbacher Tal) mit den Orten

Herrschaft Nalbacher Tal (auch Hochgericht Nalbacher Tal) mit den Orten Kirchspiel Winden (unmittelbares Gebiet der Prämonstratenser-Abtei Arnstein) mit den Dörfern bzw. Wüstungen

Kirchspiel Winden (unmittelbares Gebiet der Prämonstratenser-Abtei Arnstein) mit den Dörfern bzw. Wüstungen Winden

Winden Weinähr

Weinähr Schirpingen

Schirpingen Eschenau

Eschenau Kodingen (oder auch Ködingen genannt)

Kodingen (oder auch Ködingen genannt) Hohental

Hohental Dies (arnsteinischer Teil)

Dies (arnsteinischer Teil) und die Burg Langenau

und die Burg Langenau

Ingelheimer Grund (bis zum 14. Jahrhundert Ingelheimer Reich) mit den damaligen Orten und Gemarkungen von

Ingelheimer Grund (bis zum 14. Jahrhundert Ingelheimer Reich) mit den damaligen Orten und Gemarkungen von Nieder-Ingelheim mit dem

Nieder-Ingelheim mit dem Weiler Sporkenheim

Weiler Sporkenheim

Ober-Ingelheim

Ober-Ingelheim Frei-Weinheim (heute zu Ingelheim)

Frei-Weinheim (heute zu Ingelheim) Großwinternheim (heute zu Ingelheim)

Großwinternheim (heute zu Ingelheim) Bubenheim

Bubenheim Elsheim (heute: Stadecken-Elsheim)

Elsheim (heute: Stadecken-Elsheim) Sauer-Schwabenheim (Schwabenheim an der Selz)

Sauer-Schwabenheim (Schwabenheim an der Selz) Wackernheim

Wackernheim Daxweiler

Daxweiler

Die Freien auf Leutkircher Heide (Amt Gebrazhofen) (Freie Bauern auf dem Gebiet folgender heutiger Ortsteile der Stadt Leutkirch im Allgäu)[2][3][4][5]

Die Freien auf Leutkircher Heide (Amt Gebrazhofen) (Freie Bauern auf dem Gebiet folgender heutiger Ortsteile der Stadt Leutkirch im Allgäu)[2][3][4][5] Reichenhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)

Reichenhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) Wuchzenhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)

Wuchzenhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) Gebrazhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)

Gebrazhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) Tautenhofen

Tautenhofen Herlazhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) mit folgenden Wohnplätzen:

Herlazhofen (diese behielten ihre Rechte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) mit folgenden Wohnplätzen:

Das Reichsland (Reichsgut)

Herrschaft Vogtsberg (Herrschaft Voigtsberg)

Herrschaft Vogtsberg (Herrschaft Voigtsberg) Das reichslehenbare Gut Streit[1]

Das reichslehenbare Gut Streit[1] Reichswald Schönbuch

Reichswald Schönbuch Hasli im Wyssland, ab 1345 zu Bern

Hasli im Wyssland, ab 1345 zu Bern Nürnberger Reichswald

Nürnberger Reichswald Klever Reichswald

Klever Reichswald Reichswald (Pfalz)

Reichswald (Pfalz) Kaufunger Wald

Kaufunger Wald (und weitere)

(und weitere)

Die Reichsdörfer

Im 14. Jahrhundert gab es mehr als 100 Reichsdörfer, deren Zahl nach und nach durch Verpfändung, Schenkung und Unterwerfung abnahm.

Die folgenden Reichsdörfer im Elsass

Batzendorf

Batzendorf Bernolsheim

Bernolsheim Berstheim

Berstheim Bilwisheim

Bilwisheim Bitschhoffen

Bitschhoffen Bossendorf

Bossendorf Dangolsheim

Dangolsheim Eschbach

Eschbach Ettendorf

Ettendorf Forstheim

Forstheim Grassendorf

Grassendorf Gunstett

Gunstett Hegeney

Hegeney Hochstett

Hochstett Huttendorf

Huttendorf Kindwiller

Kindwiller Kriegsheim

Kriegsheim Kuttolsheim

Kuttolsheim Lixhausen

Lixhausen Minversheim

Minversheim Mittelschäffolsheim

Mittelschäffolsheim Mommenheim

Mommenheim Morschwiller

Morschwiller Mutzenhausen

Mutzenhausen Niederschäffolsheim

Niederschäffolsheim Ohlungen

Ohlungen Ringeldorf

Ringeldorf Rottelsheim

Rottelsheim Scherlenheim

Scherlenheim Sufflenheim (früher auch: Suffelheim)

Sufflenheim (früher auch: Suffelheim) Surburg

Surburg Überach

Überach Wahlenheim

Wahlenheim Walk

Walk Wingersheim

Wingersheim Wintershausen

Wintershausen Wittersheim

Wittersheim

Die folgenden weiteren Reichsdörfer

Sulzbach (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)

Sulzbach (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) Holzhausen (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) (heute als Burgholzhausen Stadtteil von Friedrichsdorf)

Holzhausen (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) (heute als Burgholzhausen Stadtteil von Friedrichsdorf) Soden (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) (heute: Bad Soden am Taunus)

Soden (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) (heute: Bad Soden am Taunus) Gochsheim (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)[7][8]

Gochsheim (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)[7][8] Sennfeld (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches)

Sennfeld (existierte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches) Dexheim, mit den Gemeindeteilen

Dexheim, mit den Gemeindeteilen- Freisbach

Gebsattel

Gebsattel Ginsheim

Ginsheim Gommersheim

Gommersheim Hohenstaufen

Hohenstaufen Kinheim

Kinheim Kirchheim am Neckar

Kirchheim am Neckar Wiesbach

Wiesbach Kaldorf (früher: Kahldorf)[9][10]

Kaldorf (früher: Kahldorf)[9][10] Petersbach

Petersbach Petersbuch[10][11]

Petersbuch[10][11] Heiligenkreuz[10][11]

Heiligenkreuz[10][11] Rohrbach[10][11]

Rohrbach[10][11] Biburg[10][11]

Biburg[10][11] Wengen[10][11]

Wengen[10][11] Wangen (ab 1286 Freie Reichsstadt)

Wangen (ab 1286 Freie Reichsstadt) Priestenstett (heute: Prichsenstadt)[7]

Priestenstett (heute: Prichsenstadt)[7] Maynbernheim (heute: Mainbernheim)

Maynbernheim (heute: Mainbernheim) Hüttenheim (auch: Huttenheim)

Hüttenheim (auch: Huttenheim) Heidingsfeld (auch: Haidingsfeld)

Heidingsfeld (auch: Haidingsfeld) Rinsheim[6]

Rinsheim[6] Ahausen (heute: Auhausen)

Ahausen (heute: Auhausen) Großgartach

Großgartach Aufkirchen (auch: Ufkirchen)

Aufkirchen (auch: Ufkirchen) Eglofs (bis 1661)

Eglofs (bis 1661) Altshausen (auch: Alschhausen, Alshausen)

Altshausen (auch: Alschhausen, Alshausen) Althausen

Althausen Seinsheim[7]

Seinsheim[7] Birkweiler und weitere Dörfer des ,Siebeldinger Tals' und der Südpfalz: Billigheim, Godramstein, Steinweiler, Erlenbach, Klingen, Rohrbach und Impflingen

Birkweiler und weitere Dörfer des ,Siebeldinger Tals' und der Südpfalz: Billigheim, Godramstein, Steinweiler, Erlenbach, Klingen, Rohrbach und Impflingen Horrheim

Horrheim Melbach

Melbach Ockstadt

Ockstadt Pfändhausen (1730 als Reichsdorf erwähnt)

Pfändhausen (1730 als Reichsdorf erwähnt) Oberdachstetten (Mittelfranken)

Oberdachstetten (Mittelfranken) Mühlhausen an der Enz

Mühlhausen an der Enz Michelbach

Michelbach (und weitere)

(und weitere)

Die folgenden Reichsweiler im Elsass

Gebolsheim (bei Wittersheim)

Gebolsheim (bei Wittersheim) Keffendorf (bei Ohlungen)

Keffendorf (bei Ohlungen) Rumersheim (bei Berstett)

Rumersheim (bei Berstett) (und weitere)

(und weitere)

Das Reichstal

Freies Reichstal Harmersbach; existierte bis zum Reichsdeputationshauptschluss mit den Orten:

Freies Reichstal Harmersbach; existierte bis zum Reichsdeputationshauptschluss mit den Orten: Oberharmersbach

Oberharmersbach Unterharmersbach

Unterharmersbach Zell am Harmersbach (wurde Ende des 14. Jhd. jedoch reichsunmittelbare Reichsstadt im Schwäbischen Reichskreis)

Zell am Harmersbach (wurde Ende des 14. Jhd. jedoch reichsunmittelbare Reichsstadt im Schwäbischen Reichskreis)

Die Territorien der Reichsritter

Mitglieder der Reichsritterschaft

Mitglieder der Reichsritterschaft

Zu Ende des Heiligen Römischen Reiches umfasste die Reichsritterschaft etwa 350 Familien mit ungefähr 450 000 Untertanen.

Der Fränkische Ritterkreis gliederte sich nach Regionen in folgende 6 Ritterkantone:

Ritterkanton Altmühl für das Gebiet entlang der Altmühl mit Sitz in Wilhermsdorf

Ritterkanton Altmühl für das Gebiet entlang der Altmühl mit Sitz in Wilhermsdorf Ritterkanton Baunach für das Gebiet um Baunach (Bamberger Land) mit dortigem Sitz

Ritterkanton Baunach für das Gebiet um Baunach (Bamberger Land) mit dortigem Sitz Ritterkanton Gebürg für das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz mit Sitz in Bamberg

Ritterkanton Gebürg für das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz mit Sitz in Bamberg Ritterkanton Odenwald für den Odenwald mit Sitz in Kochendorf

Ritterkanton Odenwald für den Odenwald mit Sitz in Kochendorf Ritterkanton Rhön-Werra für das Gebiet entlang von Rhön und Werra mit Sitz in Schweinfurt

Ritterkanton Rhön-Werra für das Gebiet entlang von Rhön und Werra mit Sitz in Schweinfurt Ritterkanton Steigerwald für den Steigerwald mit Sitz in Erlangen

Ritterkanton Steigerwald für den Steigerwald mit Sitz in Erlangen

Der Rheinische Ritterkreis gliederte sich nach Regionen in folgende 3 Ritterkantone:

Der Schwäbische Ritterkreis gliederte sich nach Regionen in folgende 5 Ritterkantone:

Ritterkanton Donau

Ritterkanton Hegau-Allgäu-Bodensee

Ritterkanton Hegau-Allgäu-BodenseeRitterkanton Kocher

Ritterkanton Kraichgau

Ritterkanton KraichgauRitterkanton Neckar-Schwarzwald-Ortenau

Reichsritter als Briefadel

Reichsritter als Briefadel

Reichsritter als Briefadel

Siehe auch

- Kröver Reich

- Billigheim, Godramstein, Steinweiler, Erlenbach, Klingen, Rohrbach und Impflingen

- Freigericht Kaichen

Literatur

- Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 7., vollständig überarbeitete Auflage. C.H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-54986-1.

- Winfried Dotzauer: Die deutschen Reichskreise (1383–1806). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-515-07146-6 (Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Martin Zeiller: Von den zehn Kreisen. (1660 und 1694).

- Hans Hubert Hoffmann (Hrsg.): Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1495–1815. 1. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1976.

- Johann Samuel Tromsdorff: Accurate neue und alte Geographie von ganz Teutschland. Frankfurt 1711 (Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Regionen in der frühen Neuzeit. Reichskreise im deutschen Raum, Provinzen in Frankreich, Regionen unter polnischer Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Strukturen, Funktionen und ihrer Bedeutung. In: Peter Claus Hartmann (Hrsg.): Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 17. Duncker und Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-08078-5.

- Reichskreis und Territorium. Die Herrschaft über die Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise. In: Wolfgang Wüst (Hrsg.): Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Bayerische Landesgeschichte: Reihe 7, Augsburger Beiträge zur Landesgeschichte Bayerisch-Schwabens. Band 7. Thorbecke, Stuttgart 2000, ISBN 3-7995-7508-1.

- Adolf Diehl: Die Freien auf Leutkircher Heide (= Sonderabdruck aus,) Zeitschr(ift) f(ür) württ(embergische) Landesgeschichte 1940, S. 357–431. Besprochen von Karl Otto Müller. ZRG GA 62 (1942), S. 458.

- Hans Constantin Faußner: Die Verfügungsgewalt des deutschen Königs über weltliches Reichsgut im Hochmittelalter. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Band 29, 1973, S. 345–449 (online).

- Dietmar Flach: Reichsgut 751–1024. Bonn 2008.

- Dieter Hägermann: Reichsgut. In: Lexikon des Mittelalters. Band 7, Sp. 620–622.

- Hartmut Hoffmann: Die Unveräußerlichkeit der Kronrechte im Mittelalter. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Band 20, 1964, S. 389–474 (online).

- Ernst Schubert: König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte. Göttingen 1979.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Michael Nadler: Hohenwaldeck, Herrschaft/Reichsgrafschaft. In: Historisches Lexikon Bayerns

- ↑ Catherine De Kegel-Schorer:Die Freien auf Leutkircher Heide. Ursprung, Ausformung und Erosion einer oberdeutschen Freibauerngenossenschaft ( vom 24. Dezember 2015 im Internet Archive) (PDF) ISBN 978-3-928471-50-3, 384 S.

- ↑ Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der Deutschen Länder. C. H. Beck, 2007, ISBN 978-3-406-54986-1, S. 373 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Herzogtum Schwaben – GenWiki. In: wiki-de.genealogy.net. Abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ Gerhard Köbler: De Kegel-Schorer, Catherine, Die Freien auf Leutkircher Heide. In: koeblergerhard.de. Abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ a b Reichsdörfer. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Band 16: Plaketten–Rinteln. Bibliographisches Institut, Leipzig / Wien 1908, S. 734 (zeno.org).

- ↑ a b c d Von der Stadt zur Reichsstadt. In: historisches-franken.de. 9. April 2004, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 24. September 2015; abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ museum-gochsheim. In: historisches-franken.de. 6. April 2000, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 24. September 2015; abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ Landesherrschaft: Hirschberger Erbe. In: kaldorf.de. Abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ a b c d e f Jürgen Prell: Grafschaft. In: hirsperg-memoria.de. 19. Oktober 2013, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 21. Juni 2015; abgerufen am 13. Januar 2015.

- ↑ a b c d e Landesherrschaft, Machtbereich. In: kaldorf.de. 1. August 2020, abgerufen am 13. Januar 2015.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: I am the author of this image file., Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Map of the Imperial Circles (1512)-de.

Eine einfache, unverzierte Variante des historischen Wappenschilds der Oberlausitz und der Stadt Bautzen in Sachsen, Deutschland. Der Schild wird in dieser geschwungenen Form offiziell vom Landkreis Bautzen verwendet. Die Blasonierung lautet: „Geteilt von Blau über einer dreigezinnten goldenen Mauer mit schwarzen Mauerstrichen.“

Autor/Urheber: David Liuzzo, eagle by N3MO, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)

Autor/Urheber:

Gemeinde Saarwellingen

, Lizenz: Bild-freiWappen der ehemaligen Gemeinde Schwarzenholz

Symbolische Darstellung für den Ritterkanton Neckar-Schwarzwald

Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird WarX als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 2.5

Author

Wappen von Herlazhofen in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland. In Rot zwei voneinander abgekehrte, aufrechte silberne Steinbockshörner.

Kreichgaew (Kraichgau) Kreis from engraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

Wappen Michelbach (Schmelz)

Autor/Urheber:

sidonius 14:50, 12 February 2007 (UTC)

Wappen des Grauen Bundes, Variante 1 (Drei Bünde)

Roehn Werra Kreis from engraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

Autor/Urheber: Marco Zanoli (sidonius 16:18, 24 February 2007 (UTC)), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg

coats of arms of the lordship of Rheda

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Huttenheim, Bas-Rhin France

Autor/Urheber: sidonius 13:11, 27 January 2008 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wappen der ehemaligen Gemeinde Rapperswil (jetzt Rapperswil-Jona), Schweiz

Wappen des Stadtteiles Groß-Winternheim in Ingelheim

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Morschwiller, Bas-Rhin, France

Autor/Urheber: Photo: Andreas Praefcke, Lizenz: CC BY 3.0

Kapelle St. Silvester, Tautenhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-Amtliches WerkWappen der italienischen Gemeinde Gravedona ed Uniti

Autor/Urheber: Chatsam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

blason de la commune de Mittelschaeffolsheim : D'azur au Saint Sébastien de carnation nimbé d'or et percé de cinq flèches du même

Autor/Urheber: Marco Zanoli (sidonius 10:33, 23 April 2007 (UTC)), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Gemeinen Herrschaft Grasburg

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Stammwappen der Herren zu Schaumburg (nahe Limburg an der Lahn).

Autor/Urheber: Voyager, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild des Typs Coat of arms sollte als Vektorgrafik im SVG-Format neu erstellt werden. Vektorformate haben zahlreiche Vorteile; weitere Information unter Commons:Media for cleanup. Wenn dir eine SVG-Version dieses Bildes vorliegt, so lade diese bitte hoch. Nach dem Hochladen der Datei ist diese Vorlage auf der aktuellen Bildbeschreibungsseite durch die Vorlage {{Vector version available}}, oder kürzer {{Vva}}, zu ersetzen. Es ist empfohlen die neue SVG-Datei „Freiamt blason.svg“ zu nennen – dann benötigt die Vorlage vector version available (bzw. vva) keinen Parameter.

Coat of arms of the House of Gonzaga since 1433.

Autor/Urheber: sidonius 11:44, 20 March 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Vogtei Riviera / Reffier (Tessin) in der Alten Eidgenossenschaft bis 1798

Autor/Urheber: Wappengrafik erstellt von LeoDavid, Lizenz: CC0

Stammwappen der Edlen Herren von Saffenberg: „In Schwarz ein goldener Adler. Helmzier ein goldenes Speichenrad. Helmdecken schwarz-golden.“ Die Stammburg des Geschlechts, die um 1080 erbaute Saffenburg hoch über der Ahr, ist heute eine Ruine im Landkreis Ahrweiler. Burg und Reichsherrschaft wurden nach dem Aussterben der Edelherren von Saffenberg geteilt. Ein Teil kam an die Grafen von Sponheim und dann durch Heirat an Dietrich IV von Kleve bzw. Mark. Der andere Teil gelangte an die Herren von Heinsberg, dann an Wilhelm von Arenberg, schließlich 1424 an die Grafen von Virneburg (Philipp I. Graf von Virneburg heiratete Katharina von Saffenberg) und nach deren Aussterben 1545 im Folgejahr an die Grafen von Manderscheid-Schleiden, nach deren Aussterben 1593 an die Grafen von der Mark-Schleiden, zuletzt 1773 an die Herzöge von Arenberg.

Wappen von Reichenhofen in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland. Unter goldenem Schildhaupt, darin ein schreitender, rot bewehrter und rot bezungter schwarzer Leopard, in Rot auf grünem Hügel ein silberner Gerichtstisch mit vierkantiger Platte und vierkantiger Säule.

Page (or page detail) from a 16th century German armorial („Allerlay Wapen“)

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Huttendorf, Bas-Rhin, France

Silesian eagle

Autor/Urheber: Original by User:David_Liuzzo, modified by User:Paul2, Lizenz: CC BY 3.0

Wappen des Heiligen Römischen Reiches, mit Nimbus, basiert auf der Darstellung im Wappen des Deutschen Bundes von 1865.

Autor/Urheber: sidonius 17:26, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Vogtei Rheintal in der Alten Eidgenossenschaft bis 1798

Symbolische Darstellung für die drei Ritterkanton am Rheimstrom

Autor/Urheber: sidonius 14:36, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das alte Wappen der Republik der 7 Zenden des Wallis (bis 1798)

Coat of arms of Huse of Farnese.

Bandera de la Vall d'Ossola.

Wappen der Grossen Kreisstadt Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland. Unter rotem Schildhaupt, darin drei linksgewendete bartlose silberne Männerköpfe (Wangen) nebeneinander, gespalten; vorne in Silber ein halber, rot bewehrter und rot bezungter schwarzer Adler am Spalt, hinten in Silber eine blaue Lilie.

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: Bild-PD-altStammwappen derer von Schönau

Das Stammwappen ist von Schwarz und Gold geteilt mit drei (2:1) Ringen in verwechselten Farben. Auf dem Helm mit rot-silbernen Helmdecken zwei Schwanenhälse mit offenen schwarzen Schnäbeln und roten Zungen, der rechte rot, der linke silbern.[3]

Wappen Lötschental

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Batzendorf, Bas-Rhin, France

Autor/Urheber: Sebastian Walderich, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wappen von Gersau. Erstmals belegt 1597 als in grün und rot gespalten, älteste Abbildung in blau und rot im Kleinen Landbuch von Gersau (1605). https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ahe-001:1920:34::218

Autor/Urheber:

Elias Daniel Süss

, Lizenz: PD-alt-100Ausschnitt aus einem Kupferstich mit Allegorien der Reichsritterschaft und Wappen ihrer Kreise und Kantone

Coat of arms of Ringsheim

Autor/Urheber: Aliman5040, Lizenz: CC BY-SA 3.0

coat of arms municipality of Diesse (Switzerland)

Wappen der ehemaligen Gemeinde Elten, seit 1975 Stadtteil von Emmerich am Rhein: „In Rot mit silberner (weißer) Bordüre über einem goldenen (gelben) Dreiberg auf einem durch eine Wellenlinie getrennten blauen Schildfuß ein silberner (weißer) Doppelkopfadler der in der rechten ein blaues Schwert mit goldenem (gelben) Griff und in der Linken ein goldenes (gelbes) Lilienzepter hält.“ Die Gemeinde Elten benutzte eine seltene Schildform mit beiderseitigen Einschnitten deren Ecken an je vier Stellen im Schildhaupt und Schildfuß eingerollt sind. Der Reichsadler steht für das Reichsstift Elten, dass seit dem 10. Jahrhundert bis 1834 auf dem Eltenberg stand. Schwert und Zepter stehen für die eigene Gerichtsbarkeit des Stiftes. Das Rot und die silberne Bordüre sind abgeleitet vom Zingulum (Gürtel) den die Nonnen trugen. Der Dreiberg steht für den Eltenberg und das der blaue Schildfuß für "Die Wild", einem früheren Rheinarm.

engraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Petersbach, Bas-Rhin, France

Autor/Urheber: sidonius 17:26, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen des Fürstbistum Basel bis 1791

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Forstheim, Bas-Rhin

Baunach Kreis from engraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

(c) Marco Zanoli, CC BY-SA 4.0

Die Zugewandten Orte der 13 «Alten Orte» (alte Kantone) der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihr direkt beherrschtes Territorium im 18. Jahrhundert

Odenwald-Kreis from an engraving representing the various circles of the Reichsritterschaft

Autor/Urheber: Sannita (new version by Gb89.2), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Coat of arms of Sorico.

Wappen des Ministerialengeschlechtes von Pyrmont (auch Pirmunt, Pirmont)aus der Eifel

Autor/Urheber: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Karte: Verteilung der Reichsdörfer und Reichsweiler im Heiligen Römischen Reich

Autor/Urheber: Kooij, Lizenz: CC BY-SA 3.0

coats of arms of the Rhinegraviat of Stein

blason de Teglio

Wappen der ehemaligen Gemeinde Mühlhausen, heute ein Ortsteil von Mühlacker.

Autor/Urheber: Sir Iain, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Locator map

Wappen von Stein am Rhein, Schweiz, gültig bis Februar 2003

Gebuerg Kreis from engraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

Autor/Urheber: Kooij, Lizenz: CC BY-SA 3.0

coats of arms of Aldenburg-Bentinck 1,4: Bentinck; 2,3: Aldenburg

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune d'Eschbach, Bas-Rhin, France

Wappen der Gemeinde Rapperswil-Jona, Schweiz

Autor/Urheber: Marco Zanoli (sidonius 10:42, 14 February 2007 (UTC)), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Jüngeres Wappen der Grafen von Toggenburg und der Grafschaft Toggenburg bis 1798

Autor/Urheber: sidonius 16:30, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Wappen der Stadt Mühlausen im Sundgau

Das Wappen Mährens: Mährischer Adler (der silberrote Schachbrettadler mit der goldenen Krone und der goldenen Rüstung auf einem blauen Schild).

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Wintershouse, Bas-Rhin, France

Wappen der Vogtei Grandson in der Alten Eidgenossenschaft

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Wittersheim, Bas-Rhin, France

Mittels Inkscape neu erstellt, gem. alter Pixelgraphik

Autor/Urheber: Aliman5040, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wappen der Gemeinde Saint-Imier, Kanton Bern, Schweiz. Früher auch Wappen der Edlen von Erguel und der Talschaft Erguel

Wappen von Frei-Weinheim (Ingelheim)

Autor/Urheber: User:Andrea Papini, Lizenz: CC BY-SA 4.0

The upper left part represents Cläven (Chiavenna) or Cläven Tal (Valchiavenna), the upper right partt represents Worms (Bormio), and its countryside, and lastly in the lower part represents Veltlin (Valtellina). The flag is the literally the heraldic flag of its coat of arms.

Wappen von Oelsnitz

Autor/Urheber: sidonius 17:26, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Vogtei Windegg in der Alten Eidgenossenschaft bis 1798

Coat of arms of the municipality of Gruyères in the canton of Fribourg, Switzerland

Wappen von Gebrazhofen in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland

Autor/Urheber: Chatsam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Soufflenheim : De gueules à Saint Michel Archange terrassant le dragon, armé de sa lance, le tout d'or1.

Blason de Kindwiller (Inkscape)

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: Bild-PD-altStammwappen der von Frankenstein

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Blason de la commune de Kuttolsheim, Bas-Rhin, France

Wappen der tschechischen Stadt Aš (Asch), Bezirk Eger, Karlsbader Region

- „In einem blauen Schild untereinander drei silberne Äschen.“

Wappen von Großgartach

Autor/Urheber: Chatsam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

blason de Gunstett : D'azur à Saint Michel d'or terrassant le dragon du même.

Symbolische Darstellung für den Ritterkanton Kocher

Wappen von Wuchzenhofen in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland

Идущий по зеленной поляне червленый бык на серебряном поле, смотрящий назад и вооруженный золотыми копытами и рогами.

de:Ritterkanton Steigerwald from engraving representing the various circles of the Reichsritterschaft

(c) Marco Zanoli, CC BY-SA 4.0

Karte der Gemeinen Herrschaften in der Alten Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert

Des heiligen Römischen Reichs ohnmittelbahr = Freyer Ritterschafft Der Sechs Ort in Francken / erneuert = vermehrt = und confirmirte Ordnungen / samt deroselben / Von denen Römischen Kaysern / und Königen / Allerhöchst = löblichster Gedächtnüs erlangt = renovirt - und confirmirten PRIVILEGIEN und Befrenungs = Brieffen auch Kayserlichen RESCRIPTEN.

Wappen der Reichskartause Buxheim (Schwaben).

Autor/Urheber: MostEpic, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Coat of arms of the municipality of Morbegno

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-Amtliches WerkWappen der italienischen Gemeinde Livigno

Autor/Urheber: sidonius 11:44, 20 March 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das Wappen der Vogtei Maiental (Valmaggia) in der Alten Eidgenossenschaft bis 1798

Autor/Urheber: sidonius 11:04, 28 March 2008 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wappen von Orbe, Kanton Waadt, Schweiz. Bis 1798 auch das Wappen der zweiörtigen Vogtei Orbe-Echallens der Orte Bern und Freiburg in der Alten Eidgenossenschaft

Altmuehl Kreis fromengraving representing the various circles of the Reichs-Ritterschaft

Autor/Urheber: sidonius 17:26, 12 February 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das jüngere Wappen der Grafschaft Kyburg (nach 1264), geführt von der habsburgischen Seitenlinie der Grafen von Neukyburg. Ebenfalls das Wappen der Vogtei Thurgau in der Alten Eidgenossenschaft 1417 bis 1798

Symbolische Darstellung für den Ritterkanton Donau

Autor/Urheber:

Unbekannt

, Lizenz: PD-Amtliches WerkWappen der Stadt Tirano (IT): Gespalten von Silber und Rot; darauf ein golden gekrönter schwarzer Adler über einer dreitürmigen goldenen Burg.

Autor/Urheber: Adalric67, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blason de la commune de Seebach, Bas-Rhin, France

Autor/Urheber: sidonius 23:27, 20 April 2007 (UTC), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Das alte Wappen des Kantons Unterwalden, Schweiz. Es ist eine Verbindung der Wappen der Halbkantone Ob- und Nidwalden, verwendet vom späten 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert.

Teilweise Weiterverwendung auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Bsp. von 1912) neben dem seit 1816 offiziellen geteilten Wappen. Die hier gezeigte Darstellung des Doppelschlüssels (für Nidwalden) ist allerdings modern (Louis Ruckli 1944).

Vor etwa 1650 war das Kantonswappen das gleiche wie das des Kantons Solothurn, der horizontal in weiss und rot geteilte Schild.

Eine frühe Darstellung des Wappens von Unterwalden mit geteiltem Feld und einbärtigem Schlüssel findet man bei Merian (1654).(c) Marco Zanoli, CC BY-SA 4.0

Die 13 «Alten Orte» (alte Kantone) der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihr direkt beherrschtes Territorium im 18. Jahrhundert