Morphogenese der Buchstaben

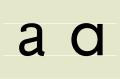

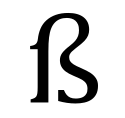

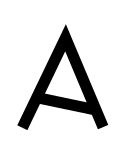

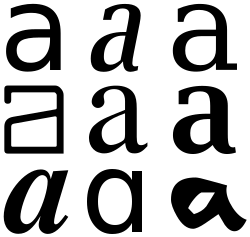

Die Morphogenese[1] oder Metamorphose[2] der Buchstaben (von altgriechisch μορφή (morphē) → Gestalt, lateinisch Transformation) ist die grafische Gestaltveränderung bzw. Umformung der „lateinisch-deutschen“ Buchstaben (als Allographe bzw. Glyphen). Beispielsweise sind <a> und <ɑ> Allographe: in vielen Druckschriften wird die humanistische Form <a> verwendet, während man in Schreibschriften eher das kursive <ɑ> findet (vgl. ᵹ, 𝗴 und g). Ein weiteres Beispiel sind Groß- und Kleinbuchstaben, z. B. <A> und <a>. Außerdem die Ligatur ß für ſs, ſʒ oder ʃs und die Umlaute ä, ö und ü für aͤ (æ), oͤ (œ) und uͤ.

Buchstaben-Zitate[3]

Jeder Buchstabe ist eine kleine, wohlausgewogene Figur. Es gibt auch schlechte Schriften, sobald aber eine edel ist, sieht man, wie jeder Buchstabe in sich ruht. Romano Guardini

Buchstaben sind praktische und nützliche Zeichen, aber ebenso reine Form und innere Melodie. Wassily Kandinsky

Urformen und Entwicklung

Im Vorderen Orient entstand neben der Keilschrift auch eine Lautschrift (im Libanon) ohne Vokale. Diese Phönizische Schrift hatte ein Alphabet mit 22 Anlautzeichen (Aleph, Beth, Gimel …). Von dieser »Phoinikeia grammata« (Herodot) stammt auch das (west)griechisch-etruskische, das Lateinische Alphabet (»scriptura capitalis«) und das kyrillische Alphabet ab.[4]

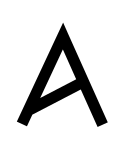

| Beispiel A: |  |  | → | → |

Phönizisches Alphabet

Die phönizischen Schriftzeichen stammen von der Protosinaitische Schrift (in Kanaan) ab. Es waren Lautzeichen aus vereinfachten Zeichnungen von Hieroglyphen. Die Namen dieser Lautzeichen wurden nach einem Gegenstand oder einem Tier benannt, das mit dem gleichen Buchstaben begann – wie bei einer Anlauttabelle: A wie Aleph (=Stier), B wie Beth (=Haus).

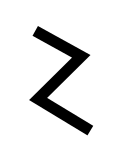

Die phönizische Schrift ist eine linksläufige Konsonantenschrift mit 22 Lautzeichen. Die meisten Buchstaben „schauen“ nach links (z. B. Ǝ, И, Я und Ƨ) und geben damit die Leserichtung an. Sie sind so gestaltet, dass man sie auch spiegelbildlich (oder gedreht) eindeutig erkennen kann.

Phönikisches

„Aleph-Beth“Griechisches Alphabet

mit „Abecedarium“- (c) I, Tautintanes, CC BY-SA 3.0

Gräko-Iberische Schrift

(auf einem Bleiblech) Etruskische Schreibtafel, 7. Jh. vor Chr.

Altgriechisches Alphabet

Die griechische Schrift ist eine Weiterentwicklung der phönizischen Schrift und war die erste Alphabetschrift mit Vokalen[5]. Das Upsilon (griech. Υ = U) stammte ebenso wie das Digamma (Ϝ) von dem phönizischen Waw (![]() ) ab, den Buchstaben Omega (Ω) bildeten die Griechen aus dem Omikron neu. Der Text wurde links- und rechtsläufig geschrieben (bustrophedonal, „furchenwendig“), d. h. die Buchstaben schauen zunächst nach links (z. B. ∃) und in der nächsten Zeile nach rechts (dextral: E). Auf Stein und Blech konnten wenig runde Formen eingeritzt werden („graviert“, von griech. graph). Deshalb sehen die phönikischen und frühen griechischen Buchstaben fast wie Runen aus.

) ab, den Buchstaben Omega (Ω) bildeten die Griechen aus dem Omikron neu. Der Text wurde links- und rechtsläufig geschrieben (bustrophedonal, „furchenwendig“), d. h. die Buchstaben schauen zunächst nach links (z. B. ∃) und in der nächsten Zeile nach rechts (dextral: E). Auf Stein und Blech konnten wenig runde Formen eingeritzt werden („graviert“, von griech. graph). Deshalb sehen die phönikischen und frühen griechischen Buchstaben fast wie Runen aus.

Etruskisches Alphabet

| westgriechisch | |||||||||||||||||||||||||||

| frühetruskisch |

Die Etruskische Schrift hat sich aus einem westgriechischen Alphabet entwickelt – in einer euböischen Kolonie in Kampanien. Die älteste Inschrift in altlateinischer Sprache mit etruskischen Schriftzeichen ist ein Grenzstein in Rom, der Lapis Niger (um 600 vor Chr.).

Lateinisches Alphabet

Das lateinische Alphabet geht auf die etruskische Schrift zurück. Das griechische K wurde im klassischen Latein durch C ersetzt. Dafür erweiterten die Römer das C mit einem diakritischen Zeichen zum G mit einer angehängten Cauda (ebenso: griech. P → lat. R). Die römische Lapidarschrift (Capitalis monumentalis) war das Vorbild für die Antiqua-Majuskeln. Alle Buchstaben sind auch gedreht nicht zu verwechseln (außer M/W, aber das W gehörte noch nicht dazu).

Die Griechen und Römer haben die phönizisch-etruskischen Buchstaben

- aufgerichtet (senkrecht gestellt):

→

→ ,

,  →

→ oder

oder  →L,

→L, - die Schreibrichtung von links nach rechts festgelegt: z. B.

→

→ und

und - die dreieckigen Formen abgerundet:

→B,

→B,  →C,

→C,  →D,

→D,  →P.

→P.

„Geschrieben“ wurden (je nach Anwendungszweck):

- Inschriften mit dem Meißel auf Steinplatten oder Gebäuden: eine „lineare“ Spur, später ein „Wechselzug“;

- Buchschriften mit der breiten Rohrfeder auf Papyrus und Pergament: wechselnd dicke und dünne Striche;

- Gebrauchsschriften mit dem Griffel auf einer Wachstafel: eine lineare Spur, zum Teil kurʃiv.

Griechische Inschrift (KAPITALE) in Ägypten, 2. Jahrhundert vor Chr.

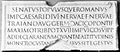

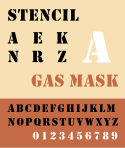

Römische Lapidarschrift: Capitalis monumentalis

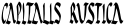

Römische Buchschrift: Capitalis rustica

Römische Alltagsschrift: Capitalis Cursiva

| Griechische Form | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ϝ | Ζ | Η | Θ | 𐌉 | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ϙ | Ρ | Σ | 𐌕 | Υ | X | Φ | Ψ | Ω | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Etruskische Form | 𐌀 | 𐌁 | 𐌂 | 𐌃 | 𐌄 | 𐌅 | 𐌆 | 𐌇 | 𐌈 | 𐌉 | 𐌊 | 𐌋 | 𐌌 | 𐌍 | 𐌏 | 𐌐 | 𐌒 | 𐌓 | 𐌔 | 𐌕 | ( | 𐌗 | ||||||

| Römische Form | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X |

Deutsches Alphabet

Das deutsche Alphabet ist eine Erweiterung des lateinischen Alphabets. Heute umfasst es die 26 Grundbuchstaben des lateinischen Alphabets, die drei Umlaute (Ä, Ö, Ü) sowie das „Eszett“ (ß). Die Buchstaben J, U und W (bzw. die Unterscheidung zwischen I und J, U und V sowie W und V) wurden dem lateinischen Alphabet erst im Mittelalter hinzugefügt, ebenso die Umlaute Æ und Œ (als Ligatur von Digraphen) sowie alle Minuskeln (mit stark veränderten Formen).

| Versalien | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü | ẞ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Minuskeln | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aͤ | oͤ | uͤ |

Die Antiqua ist eine Mischform aus römischen Majuskeln und humanistischen Minuskeln.

- Es gibt Kleinbuchstaben, die in ihrer Form identisch sind mit den Versalien: C c, O o, S s, V v, W w, X x, Z z;

- manche sind nur wenig verändert: F f, H h, I i, J j, K k, L l, M m, P p, T t, U u, Y y;

- am meisten haben sich diese Buchstaben gewandelt: A a, B b, D d, E e, G g, N n, Q q, R r.

Morphologie der lateinisch-deutschen Buchstaben

Die Lateinische Paläografie hilft bei der Analyse der Buchstabenformen, um verschiedene Schriftarten zu bestimmen. Dadurch können historische Handschriften entziffert werden oder zeitlich, örtlich und stilistisch eingeordnet werden. Die Typografie beschreibt die grafische Entwicklung der gedruckten Buchstaben bis zu den aktuellen Formen. Das „alte“ Klassifikationsschema wird durch die Vielfalt der neueren Schriftarten als unbefriedigend empfunden. Aktuelle Ansätze der Schriftklassifikation stammen z. B. von Indra Kupferschmid (nach dem „Formprinzip“, zusammen mit Max Bollwage und Hans Peter Willberg) und Wolfgang Beinert (Matrix-Beinert)[6].

Allographe des Buchstaben A:

Schreibgeräte

Strichstärke und Strichführung.

Das Aussehen der Buchstaben war eng mit dem Schreibwerkzeug und dem Geschmack der jeweiligen Stilepoche verbunden und bestimmte damit den Duktus (die Strichführung, das charakteristische der Handschrift).

- Der Griffel (von griech. graph, lat. stilus) diente zum einritzen („gravieren“) in Blech, Ton oder Wachs (Holzgriffel oder metallene Griffel). Damit konnte die lineare Schrift oder die römischen Kursiven geschrieben werden.

- Das dünne Schilfrohr (lat. calamus) mit „weicher“ Spitze diente als Ersatz für einen Pinsel; geschrieben mit Tinte (Ruß, Tusche) auf Papyrus.

- Die breite Rohrfeder (Schreibrohr, später die Gänsefeder, dann die Bandzugfeder) ergibt Wechselzüge (bei gleichem Schreibwinkel – ohne die Feder zu drehen). Nur „zusammengesetzte“ Buchstaben sind mit der breiten Feder möglich – beim „Schieben“ fließt keine Tinte. Der erste, kraftvolle Grundstrich wird von oben nach unten geführt oder schräg von oben-rechts nach unten-links. Der zweite Strich ist entweder linear (meist waagrecht) oder ein kleiner bzw. großer Bogen (Halbkreis).

- Die Schreibfeder aus Metall löste den Gänsekiel ab.

- Die stählerne Spitzfeder verbreitete sich von England aus, wo sie zum Schreiben der Schreibschrift (Anglaise) verwendet wurde. Auch das Schriftbild der deutschen Kurrentschrift wurde von der Spitzfeder geprägt. Sie ermöglichte den etwas schwierigen „Schwellzug“.

- Erst die Kugelspitzfeder (wie beim Füller) ermöglichte das Schreiben eines längeren Wortes in einem Zug. Damit waren die schulischen Ausgangsschriften möglich.

Wechselzug mit der Bandzugfeder

Schwellzug mit der Spitzfeder

Gleichzug mit der Redisfeder

Buchstabenform und Schriftart

Antike „kapitale“ und „unziale“ Formen:

- Die

wurde mit fast waagrechter Federbreite geschrieben.

wurde mit fast waagrechter Federbreite geschrieben. - Die

wurde mit fast senkrechter Feder und dicken Serifen geschrieben.

wurde mit fast senkrechter Feder und dicken Serifen geschrieben. - Die

entstand durch eine kursive Alltagsschrift mit „bauchigen“ Buchstaben: der erste, senkrechte Schaft von A, D, E, T, U (V, W).

entstand durch eine kursive Alltagsschrift mit „bauchigen“ Buchstaben: der erste, senkrechte Schaft von A, D, E, T, U (V, W).

Die Schriftarten mit den wichtigsten Grundformen der Buchstaben sind:

- die griechisch-römische Capitalis → Antiqua-Majuskel, Initiale → „BLOCKSCHRIFT“;

- die römisch-byzantinische Unziale → Gotische Unziale → Lombarden (Absatz-Initiale);

- die frühmittelalterliche Halbunziale → „runde“ Karolingische Minuskel → Humanistische Minuskel → Antiqua;

- die „gebrochene“ gotische Minuskel → „Textura-Minuskel“ → „Fraktur-Minuskel“, dazu „neue“ Majuskeln;

- die gebrochene, kursive Notula → Deutsche Kanzleischrift → Deutsche Kurrentschrift → „Sütterlinschrift“;

- die „neue“ Humanistische Kursive → „Lateinische Kanzleischrift“ → Lateinische Schreibschrift.

Merkmale der Buchstaben

Die Bezeichnung für eine Schriftart hängt von der Erscheinungsform der Buchstaben ab. Die Eingruppierung einer Schrift erfolgt in der Regel nach bestimmten Merkmalen (Schriftklassen).

- In der Typografie wird unter „Typometrie“ die Formgebung eines Buchstabens (die „Letternarchitektur“) verstanden[7]. Typometrisch werden die Buchstabenfiguren aus den Elementen „Gerade“ und „Bogen“ gebildet:

- Der Schaft (Haste) kann eine gerade vertikale oder diagonale Linie sein. Im Unterschied zu den Schäften werden gerade (horizontale) Linien Balken oder Querstriche genannt. Bei „gebrochenen“ Schriften werden die Schäfte der Versalien manchmal verdoppelt. In Kursivschriften werden Schäfte schräg gestellt („oblique“), zu Kurven („Bäuche“) wie bei der Unziale (z. B. vom T zum Ꞇ) oder die Schäfte werden mit einem leichten S-förmigen Schwung als sogenannte „Flammenlinien“ gezogen. In der Schreibschrift, besonders bei den Großbuchstaben finden sich kurvige Schwünge und Schnörkel.

- Gerundete Linien werden je nach Art und Lage als Bäuche, Bögen, oder Kurven bezeichnet. Die Bögen sind bei den gotischen Schriftarten gebrochen.

»Old English« mit verdoppelten Schäften

Bögen von runden

und gebrochenen SchriftartenSchreibschrift: kurvige Schäfte und Schlaufen

- Die Strichstärke: Je nach Schreibgerät entstehen lineare Striche oder, mit der breit geschnittenen Feder, wechselnd dicke und dünne Linien im Buchstaben. Bei den Handschriften variieren die Strichstärken im Verhältnis zur Buchstabenhöhe; dadurch erscheinen die Schriften mager oder fett.

Strichstärken und Schreibwinkel

Variation der Strichstärke mit einer Breitfeder und einer Schwellzugfeder

Proportionen der

Ober- und Unterlängen

bei KurʃivenSerifenformen bei

Antiqua-Varianten

- Serifen: Ein weiteres Merkmal einer Schrift sind vorhandene oder fehlende Serifen. Ihren Ursprung haben die Serifen in der Griechischen Lapidarschrift. Der in Stein geritzte Buchstabe (Glyphe) wurde später gemeißelt. Das Vorschreiben auf Stein mit einem breiten Flachpinsel hat die Entstehung der Serifen unterstützt und führte auch zu den variierenden Strichstärken (Wechselzug). Es gibt Schriftarten mit Serifen (Antiqua), serifenbetonte (Egyptienne) oder serifenlose („groteske“) Schriftarten.

Kursive Formen

In fast allen Epochen entstanden neben den Buchschriften auch Gebrauchsschriften für Notizen, Verträge oder Briefe:

- Die ältere römische Kursive führte zur Unziale.

- Die jüngere römische Kursive zur sogenannten Halbunziale, die sich zur minuskel mit Ober- und Unterlängen entwickelte.

- Die humanistische Kursive ist die Urform der lateinischen Schreibschriften.

- Die Notula (Notizenschrift, auch „Nottel“) ist die jüngere gotische Kursive.

- Die Deutsche Kanzleischrift entstand aus der „gebrochenen“ Bastarda.

- Die Deutsche Kurrentschrift ist eine Schreibschrift mit spitzen Winkeln.

- Die Sütterlinschrift mit dem „deutschen“ Alphabet ist die erste, lineare Ausgangsschrift.

- Die Offenbacher Schrift mit dem „deutschen“ Alphabet wurde mit einer Bandzugfeder geschrieben.

Ältere und jüngere

römische KursiveBeispiel für eine Unzialschrift

Beispiel einer Halbunziale

Lateinisch-deutsche Kursive

Eine Gebrauchsschrift (Alltagsschrift oder Geschäftsschrift) ist schneller zu schreiben, schmucklos und funktional. Sie haben z. B. keine Serifen, dafür aber Ober- und Unterlängen. Das Höhenverhältnis der Ober- und Unterlängen zur Mittel-Länge kann bei kurʃiven Schriften extrem ausfallen. Schwünge sind in Buchschriften besondere kalligrafische Elemente – anders als Schwünge in Gebrauchsschriften, die beim schnellen Schreiben entstehen. In gebrochenen Schriften sind Schwünge vor allem bei Großbuchstaben ein beliebtes Zierelement. Zum Beispiel ist der „Elefantenrüssel“ ein typisches Zierelement in der Frakturschrift. In Schreibschriften haben vor allem die Großbuchstaben starke Schwünge (z. B. Copperplate).

„oblique“ (schräg) und „echt“ kurʃiv

Morphogenese durch Innen-Ligatur

Umformung: humanistisches a → kursives ɑ

Der „Elefantenrüssel“ (grün) in der Fraktur

Nach der Erfindung des Buchdrucks machten die Schreibmeister mit kalligrafischen Kunstwerken auf sich aufmerksam. Der Kupferstich ermöglichte exakte Bögen, Schnörkel (Schleifen, Schlaufen) und extreme Ober- oder Unterlängen.

Fraktur von Johann Neudörffer der Ältere (Nürnberg 1538)

Humanistische Kursive von Ludovico degli Arrighi (Rom 1523)

Entwicklung der Schreibschrift

Kalligrafie von George Bickham d. Ä.

(London um 1740)

Die Kleinbuchstaben

In der Spätantike und im frühen Mittelalter entstanden Ober- und Unterlängen: Die ![]() wurde von den Missionaren nach Irland gebracht. Sie war das Vorbild für die

wurde von den Missionaren nach Irland gebracht. Sie war das Vorbild für die ![]() eine irische Schrift. Diese »irische Rundschrift« (das Schriftbild wirkt „gedrungen“) war wiederum das Vorbild für die

eine irische Schrift. Diese »irische Rundschrift« (das Schriftbild wirkt „gedrungen“) war wiederum das Vorbild für die ![]() .

.

Die karolingische Minuskel entstand in der Mitte des 8. Jahrhunderts als Regionalschrift und verbreitete sich unter Karl dem Großen in ganz Europa. Die Buchstaben der »Carolina« sehen fast so aus wie unsere heutigen Kleinbuchstaben.

Insulare Rundschrift

Alphabet der karolingischen Minuskel

Buchschriften des Mittelalters, 5.–10. Jh.

Buchschriften des Mittelalters, 11.–14. Jh.

Jean Mallon führte die Bedeutung des Duktus als dynamisches Element bei der Entwicklung von spätantiken Schriften ein. Er veranschaulichte die grafische Veränderung der Glyphen durch die alltägliche Gebrauchsschrift (Ältere römische Kursive und Jüngere römische Kursive) bis hin zur Minuskel (Halbunziale und Carolina)[8].

Auch bei Herbert Brekle spielte die Entwicklung der Minuskelschrift aus römischen Versalformen (ab dem 1. Jahrhundert n. Chr.) eine entscheidende Rolle. Er entwickelte daraus seine Hasta+Coda-Theorie[9]. Zum Beispiel kann bei einer „freien“ Hasta wie bei K oder P jeweils eine Ober- oder eine Unterlänge entstehen: k→k oder p→p.

Die „Verwandlung“ (Metamorphose) von MAJUSKELN in minuskeln:

- Am meisten haben sich diese Buchstaben gewandelt: A→ a, B→ b, D→ d, E→ e, G→ g, N→ n, Q→ q, R→ r.

- Es gibt Kleinbuchstaben, die in ihrer Form identisch sind mit den Versalien: C c, O o, S s, V v, W w, X x, Z z.

- Manche sind nur wenig verändert: F→ f, H→ h, I→ i, J→ j, K→ k, L→ l, M→ m, P→ p, T→ t, U→ u, Y→ y.

Gebrochene Schriften

Im späten Mittelalter entstanden – im gotischen Stil – Buchstaben mit hohen Schäften und gebrochenen Bögen, die bei der Strichführung einen sichtbaren „Knick“ im Bogen hinterlassen. Gebrochene Schriften haben als Zierabschlüsse an den Enden der Buchstabenschäfte keine Serifen, sondern sogenannte Quadrangel. Die Großbuchstaben mancher gebrochener Schriften haben einen „verdoppelten“ Schaft.

Kalligrafische Beispiele für die ![]() –

– ![]() –

– ![]() –

– ![]() –

– ![]()

- Die Rotunda („Rundgotisch“) ist eine gotische Buchschrift in Italien mit weniger „Brechungen“.

- Die Gotische Minuskel hat hohe, schmale Buchstaben und gebrochene Bögen mit Quadrangeln.

- Die Textura ist die bekannteste der „gotischen Schriften“ (als „Gitterschrift“) und war die erste Bleiletter von Johannes Gutenberg.

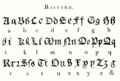

- Die Bastarda ist eine Mischform von gotischen Schriftarten: sie verbindet die kursive Kanzleischrift mit Elementen der Textura.

- Die Schwabacher zeichnet sich durch eine starke Rundung der Buchstaben aus. So ist z. B. das kleine o beidseitig rund, während es in der Textura beidseitig eckig und in der Fraktur halb rund und halb eckig ist. Typische Buchstaben sind das, oben gekreuzte, kleine g und das große H.

- Die Fraktur hatte den charakteristischen „Elefantenrüssel“ (𝔄𝔅𝔏𝔐𝔑𝔓ℜ𝔙𝔚𝔜). Sie war bis Anfang des 20. Jahrhunderts die meistbenutzte Druckschrift in Deutschland.

Übersicht über Unterschiede bei gebrochenen Schriften

Bögen von runden

und gebrochenen SchriftartenVersalien einer

Textura-Variante mit „Schaftverdoppelungen“Ein Bastarda-Alphabet

Gezeichnete und moderne Formen

Für die mittelalterlichen Prachtexemplare wurden die Initialen und die „Absatz-Initialen“ (Lombarden) vorgezeichnet und bunt ausgemalt („Auszeichnung“).

Im Jugendstil wurden die Buchstaben für die Lithografie (Steindruck) mit dem Pinsel gezeichnet. Auch „biomorphe“ Buchstaben stammen aus dieser Zeit und kennt man von den Logos wie WELEDA und ![]() .

.

Initiale als Rahmen für eine Figur; der Name in länglichen „Lombarden“ (13. Jahrhundert).

Zeitschrift Jugend, gestaltet von Otto Eckmann, 1896

Plakat (Lithografie) von Henri de Toulouse-Lautrec

Jugendstil Druckschrift von Otto Eckmann

»Böcklin«-Druckschrift von Otto Weisert (1904)

Im Buchdruck entstanden auch „Zierschriften“ (Schreibschriften), die den Charakter einer Handschrift (Kursive) mit einem Pinsel oder einer Feder nachahmten: z. B.: Brush Script, Mistral, Choc und Zapfino.

Sonderformen und Verwechslungen

- Das „lange s“, <ſ> (<ʃ>) ist eine grafische Variante des Buchstabens <s> und eine stellungsbedingte, allographische Variante des Graphems s. Das <ſ> ist durch seinen vertikalen Schaft charakterisiert und bildet den ersten Bestandteil der beiden Ligaturen <ſʒ> (<ſz>) und <ſs>.

Langes ſ und rundes s in verschiedenen Schriften

Allographe der <ſʒ> (<ſz>) und <ſs>-Ligatur

Alternatives kurʃives r

- Alternative r-Formen: gebrochenes

und rundes r in der Schwabacher sowie ein „geschlängeltes r“ in kurʃiven Schriftarten (

und rundes r in der Schwabacher sowie ein „geschlängeltes r“ in kurʃiven Schriftarten ( ).

).

- Von den gebrochenen Schriftarten stammt die graphische Variante des „z mit Unterschlinge“ (ʒ oder

), das bei der Vereinfachten Ausgangsschrift wieder auftauchte (

), das bei der Vereinfachten Ausgangsschrift wieder auftauchte ( ). Eine weitere graphische Variante ist das ȥ („z mit Haken“) für mittelhochdeutsche Texte.

). Eine weitere graphische Variante ist das ȥ („z mit Haken“) für mittelhochdeutsche Texte.

- In zahlreichen Frakturschriften sind die Großbuchstabenform zum Verwechseln ähnlich:

(A) und

(A) und  (U),

(U),  (B) und

(B) und  (V),

(V),  (N) und

(N) und  (R) sowie

(R) sowie  (K) und

(K) und  (R), ebenso bei

(R), ebenso bei  (S) und

(S) und  (G) und

(G) und- auch bei manchen Kleinbuchstaben wie

(f, ƒ) und „langem“

(f, ƒ) und „langem“  (ſ, ʃ) sowie bei

(ſ, ʃ) sowie bei  (r) und

(r) und  (x).

(x).

- Unter den Groteskschriften gibt es Schriftschnitte, die eine „geschlossene“ oder „einstöckige“ Form des Kleinbuchstabens a anstatt der sonst üblichen „offenen“ oder „zweistöckigen“ Form verwenden. Das geschlossene ɑ ähnelt dem der Kursiven (ɑ). Ebenso gibt es bei den Groteskschriften ein- und zweistöckige Formen des Buchstabens g (𝗴).

- Die Umlautpunkte bei Ää, Öö und Üü sind durch die Ligaturen Æ/æ und Œ/œ entstanden.

zweistöckiges und „einstöckiges“ a

zweistöckiges und „einstöckiges“ g

Entstehung der Umlautpunkte (z. B. ä)

Bei den serifenlosen, linearen Schriftarten sind manche Buchstaben zu ähnlich und können verwechselt werden. Das ist eine Schwierigkeit bei Leseanfängern und Legasthenikern[10].

- Manche Kleinbuchstaben sind im Spiegelbild (oder gedreht) fast identisch: d|b, q|p und n/u.

- Es besteht auch eine Verwechslungsgefahr beim großen i (I) und dem kleinen L (l). Bei Liter wählt man lieber das ℓ (Schreibschrift) und bei Autobahnschildern das unten gebogene kleine L (ɭ).

- Die „Buchstaben-Chips“ (zum Spielen, serifenlos-linear) haben vermischt keine Richtung. Deshalb können die Buchstaben M und W sowie N und Z verwechselt werden. Das ist nicht möglich beim

„mit Querstrich“ oder beim „überkreuzten“

„mit Querstrich“ oder beim „überkreuzten“  (als „Doppel-V“).

(als „Doppel-V“).

Typografie und Schriftarten

„Kein Buchstabe besteht allein, was seine graphische Form betrifft; er bezieht seine differenzierte Gestalt vielmehr bis in die kleinsten Einzelheiten aus der Gemeinschaft des Alphabets, dem er zugehört.“[11]

Um ein Buch entspannt lesen oder weit entfernte Straßenschilder entziffern zu können, ist es wichtig, die einzelnen Buchstaben eines Textes optisch voneinander trennen und erkennen zu können. Einen Einfluss auf die Lesbarkeit einer Schrift hat neben dem Wort- und Zeilenzwischenraum auch die Gestalt der Zeichen selbst. „Komplexe“ Zeichen sind nicht lesehindernd, sondern steigern ihre Unterscheidbarkeit.

Das lateinische Alphabet kann sich den verschiedensten „Lesebedürfnissen“ anpassen und wechselt dabei seine Form:

- klare und strenge Satzschriften,

- charaktervolle Auszeichnungsschriften,

- Zierbuchstaben und Initialen.[12]

In der Typografie wird die Entscheidung für eine Schriftart dem Medium angepasst (Roman, Plakat, Tageszeitung, Gedichtband oder Speisekarte). Ein Text kann unterschiedliche Zwecke erfüllen. Entsprechend seiner Aufgabe wird er in einer dazu „passenden“ Schrift gesetzt. Die Kriterien für die Verwendung einer bestimmten Schriftart können deshalb sein:

- im Verkehrsbereich finden wir vorwiegend groteske Schriftarten;

- in belletristischer Literatur wird meistens eine Antiqua genommen; und

- eine handschriftlich anmutende Schriftart wird eher in Kinderbüchern benutzt.

Die konkrete Form der Buchstaben wird auch sinnlich wahrgenommen. Die grafischen Eigenschaften einer Schriftart (das Schriftbild, ihre „Anmutung“) lösen Assoziationen aus und werden passend oder unpassend zum Text empfunden.

Gedruckte Formen

Mit der Erfindung der „beweglichen Lettern“ und des Buchdruckes entstanden die Wiegendrucke (Inkunabeln). Der Buchdruck ermöglichte „perfekte“, gleichmäßige Buchstaben (nach kalligrafischen Vorbildern) durch Lettern und Ligaturen. Schon Gutenberg benutzte für seinen Bibeldruck unzählige Glyphen-Varianten, um einen perfekten Blocksatz zu erhalten.

Mit den „gebrochenen“ und den „runden“ Schriften in den Wiegendrucken waren zwei stilistische Richtungen begonnen, in denen sich danach die gestalterische Ausformung von Satzschriftarten vollziehen sollte:

Die erste Kursive wurde 1501 von dem Stempelschneider Francesco Griffo für Aldus Manutius in Venedig geschnitten. Zunächst diente sie als selbständige Buchschrift (z. B. in den „Aldinen“), bis sie ab 1702 als „Schwesternschrift“ der Antiqua (Auszeichnungsschrift) verwendet wurde.

Die Typografie verwendet für die verschiedenen Buchstabenformen diese Begriffe:

- der Schriftschnitt (Schriftstil) variiert und kombiniert drei Merkmale einer Schriftauszeichnung: Schriftstärke (z. B. mager, normal, fett), Schriftbreite (z. B. schmal, normal, breit) und Schriftlage (z. B. normal, schräg=„oblique“, kurʃiv);

- die Schriftfamilien lassen sich den Klassifikationsgruppen zuordnen:

- mit Serifen (Renaissance-, Barock- und Klassizistische Antiqua), serifenbetonte lineare Antiqua (Egyptienne, Italienne) und serifenlose Antiqua (Grotesk);

- Antiqua-Varianten, Handschriftliche Antiqua und Schreibschriften;

- „Gebrochene“ Buchstaben: Rotunda („Rundgotisch“), Schwabacher, Fraktur und Textura („Gitterschrift“).

Inkunabeln-Alfabete: Antiqua und Cursiv

Inkunabeln-Alfabete: Fraktur und Schwabacher

Buchstabenentwicklung mit modernen Druckschriften

Die Typografie war seit Gutenberg ein Teil des Fachwissens der Stempelschneider und Schriftsetzer. Heute ist sie ein Teil der Ausbildung von Grafikdesignern (Schriftentwerfer) und Mediengestaltern. Inzwischen kann fast jeder am Computer (mit DTP) Texte erstellen (z. B. Einladungen, Poster u. a.), die Schriftart wählen oder mit einem Schrifteditor die Buchstaben selber bearbeiten. In der Mikrotypografie gibt es rund hundert Fachbegriffe, um die Formmerkmale (Typometrie[13] oder „Anatomie“[14]) eines Buchstabens zu beschreiben.

Elementare Typografie

Die Elementare Typografie ist eine Reaktion auf den Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Verfall der typografischen Gestaltung. Durch neue Erfindungen im Bereich der Drucktechnik (z. B. Lithografie und Offset-Druck) bot sich plötzlich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Dies führte zu einem übertriebenen Gebrauch von Zierleisten, Rahmen und Ornamenten. Die Schriften selbst wurden oft wahllos miteinander vermischt.[15]

Die Grotesk (serifenlose Linear-Antiqua) entstand – wie die Egyptienne, Anfang des 19. Jahrhunderts in England. Durch das Fehlen der Serifen unterscheiden sich Groteskschriften von der Serifenbetonten Linear-Antiqua (Egyptienne und Italienne).

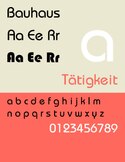

Paul Renner ist vor allem für seine Satzschrift Futura bekannt und beeinflusste damit die Bauhaus-Bewegung. Der Bauhaus-Typograf Herbert Bayer entwickelte ein „unicase-Alphabet“ (ohne Großbuchstaben). Bekannt geworden sind auch seine Bauhaus-Typen.

»Egyptienne« 1850,

Bauersche Gießerei»Grotesk« 1898

von der Berthold AG»Bauhaus-Type«

von Herbert Bayer„unicase-alphabet“:

nur grotesk-minuskeln»Architype«

von Paul Renner

Werbeschriften und Zierbuchstaben

Die heutigen Werbeschriften sollen auffallen und finden sich in Headlines, Logos und auf Plakaten. Der Fotosatz und die Abreibebuchstaben (von Letraset) verbreitete viele neue Schriftarten von „Werbegrafikern“ (Grafikdesignern). Reklameschriften („Decorative“, Schablonenschriften und Sportschriften) werden auch als Display-Schriften bezeichnet. »Display Types« ist eine alternative Bezeichnung für Bildschirm- und Druckschriften, die auf der „Typometrie“[16] der Antiqua basieren und in der Schriftklassifikation meistens zur Untergruppe der Antiqua-Varianten bzw. zu den Zierschriften gehören. Display-Schriften haben meist ein dekoratives oder modisches Aussehen, das stark von der „Letternarchitektur“ der Textschriften abweicht und dadurch auffallen[17].

»Jim Crow« Majuskeln

„dreidimensionale“ Initialen

„Fantasie-Buchstaben“

„Walt Disney Schrift“

Funktionale Schriftarten

- Normschriften (DIN 1451) für technische Zeichnungen, Verkehrsschilder und Kfz-Kennzeichen (FE-Schrift)

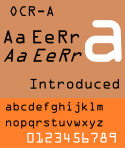

- Schreibmaschine und Fernschreiber: nichtproportionale Schriftart mit einer festen Zeichenbreite (Dickte, Monospace).

- maschinenlesbare Schriften: OCR-A und OCR-B (meist nichtproportional)

- Bildschirmschriften (Screen-Fonts) und PC-Drucker-Fonts

Technik- und Verkehrsschrift

fälschungserschwerende Kfz-Kennzeichen

maschinenlesbare Schrift

„gepixelte“ Schrift

am Bildschirm

Digitale Buchstaben

Schrifteditoren, sogenannte „Font-Editoren“ (von englisch Font → Schriftart), sind Computerprogramme zur Erzeugung oder Bearbeitung von Schriftarten auf dem PC und einem Drucker. Für die Zeichendarstellung auf Computern gibt es verschiedene Techniken:

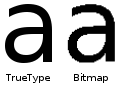

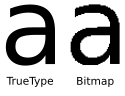

- Rasterfonts (auch als Pixelfonts oder Bitmap-fonts bezeichnet), bei denen jeder Bildpunkt einer Glyphe (das konkrete Erscheinungsbild eines Zeichens) einzeln festgelegt ist.

- Vektorfonts, bei denen die Darstellung der Glyphen durch Angabe von Vektoren für deren Umrisse erfolgt (TrueType). Die einzelne Glyphe besteht dann jeweils aus einem oder mehreren geschlossenen „Linienzügen“, je nachdem welcher Buchstabe realisiert wird.

Durch einen Font erhalten Buchstaben (Glyphen) eine digitale Gestalt und Form. Auf diese Weise bilden die Glyphen in ihrer Gesamtheit eine digitale Satzschrift. Eine künstlerische Form wird von einem Schriftgestalter, einem Grafikdesigner, entwickelt.

FontForge ist ein freies Schriftbearbeitungsprogramm (seit 2000) zum Entwerfen und Bearbeiten von Computerschriften. Es ist vergleichbar mit Fontographer und Fontlab. Das Ziel ist es, „freie“ Schriftarten zu entwerfen, z. B. »Linux Libertine« und kann auch privat genutzt werden.

Vergleich: Outline- und Rastergrafik-Schriftart

Beispiel eines Schrift(Font)-Editors

»Linux Libertine« (mit FontForge gestaltet)

Serifenlose Schrift

(mit FontForge erstellt)

Quellen

- Albert Kapr: Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben. Verlag der Kunst, Dresden 1971.

- František Muzika: Die schöne Schrift in der Entwicklung des lateinischen Alphabets. Band I, Artia, Prag 1965.

- Axel Bertram: Das wohltemperierte Alphabet. Eine Kulturgeschichte. Faber & Faber, Leipzig 2004.

- Herbert E. Brekle: Beiträge zur Morphogenese der westlichen Alphabetschrift. Regensburg, 2011:

- Die Buchstabenformen westlicher Alphabetschriften in ihrer historischen Entwicklung. In: Schrift und Schriftlichkeit. Berlin 1995, S. 171–204.

- Neues über Groß- und Kleinbuchstaben. Theoretische Begründung der Entwicklung der römischen Majuskelformen zur Minuskelschrift. In: Linguistische Berichte. Sonderdruck, Opladen 1995.

- Carl Faulmann: Das Buch der Schrift. Enthaltend die Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und aller Völker des Erdkreises. Verlag der kaiserlich königlichen Staatsdruckerei. Wien 1878, 2. verm. und verb. Aufl. 1880 (Digitalisat S. 191–209).

- E. Stiebner/W.Leonhard: Bruckmann’s Handbuch der Schrift. Bruckmann, München 1985, ISBN 3-7654-1940-0.

- Wolfgang Beinert (Grafiker): Typolexikon – Schriftgeschichte. (online)

- Hans Peter Willberg: Schriften erkennen. Eine Typologie der Satzschriften für Grafiker, Setzer, Buchhändler und Kunsterzieher. (gemeinsam mit Monika Müller-Thomas), Maier, Ravensburg 1981.

- Joep Pohlen: Letterfontäne – Über Buchstaben. Taschen-Verlag, Köln 2011.

- Jan Tschichold: Die Neue Typographie. Ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende. Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, Berlin 1928.

Siehe auch

- Ableitung der lateinischen aus griechischen Buchstaben

- Schriftart, Liste von Schriftarten

- Entwicklung der kalligrafischen Schriften

- Allographe, Graphem, Graph, Glyphe

- Lateinisches Alphabet, Deutsches Alphabet

Weblinks

- Herbert E. Brekle: Beiträge zur Morphogenese der westlichen Alphabetschrift. Regensburg, 2011 (online)

- Wolfgang Beinert: Typolexikon – Buchstabe

Einzelhinweise

- ↑ Herbert E. Brekle: Die Antiqualinie von ca. -1500 bis ca. 1500. Untersuchungen zur Morphogenese des westlichen Alphabets auf kognitivistischer Basis. (1994)

- ↑ Albert Kapr: Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben. Seite 270–298

- ↑ beide Zitate in: Gudrun Zapf-von Hesse Bucheinbände – Handgeschriebene Bücher ..., 2002

- ↑ Wolfgang Beinert: Typolexikon – Schriftgeschichte

- ↑ E. Stiebner/W.Leonhard: Bruckmann’s Handbuch der Schrift. S. 17.

- ↑ M. Beinert: Typolexikon – Schriftklassifikation

- ↑ Beinert: Typolexikon – Buchstabe

- ↑ Zusammen mit Robert Marichal und Charles Perrat veröffentlichte Jean Mallon 1939 L’écriture latine de la capitale romaine à la minuscule.

- ↑ H. Brekle: Die Buchstabenformen westlicher Alphabetschriften in ihrer historischen Entwicklung. Berlin 1995, S. 171–204

- ↑ Gerrit Noordzij: Das Kind und die Schrift. TGM, München 1985, Seite 40

- ↑ Axel Bertram: Das wohltemperierte Alphabet. Seite 16

- ↑ A. Bertram, Seite 8

- ↑ W. Beinert: Typolexikon – Typometrie

- ↑ Achim Schaffrinna: Anatomie der Buchstaben; nach dem Buch von Karen Cheng: Designing Type – Anatomie der Buchstaben.

- ↑ Jan Tschichold: Elementare Typographie. Leipzig 1925 und Die Neue Typographie. Berlin 1928

- ↑ W. Beinert: Typolexikon – Typometrie

- ↑ W. Beinert: Typolexikon – Display Types

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: AnaïsFernandes, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Escrita Fenícia, antepassada do alfabetismo moderno

An example of well-developed Latin semi-uncial in Bibl. Ap. Vat., cod. Basilicanus D 182, fol. 18r (De Trinitate libri I-XII)

Roman cursive letters, old and new ones

The lowercase Roman "a" in Humanist minuscule and Italic calligraphic scripts. Drawn, digitised, and uploaded by me, StradivariusTV, on 25 August 2006.

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY 2.5

Frühform des griechischen Alphabets auf einer attischen Schwarzfigurenschale.

Italic- und Oblique-Schriftarten

Der Buchstabe A in verschiedenen Schrifttypen

Otto Eckmann - Umschlag der Kunst- und Literaturzeitschrift "Jugend", Ausgabe Nr. 14/1896

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "R" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber: Wikipedia Foundation, Lizenz: CC0

Recycled Wikipedia Logo in discord colors

Autor/Urheber: Tost, Renate, Lizenz: CC BY-SA 3.0

"Schriftbild" in verschiedenen Schriftarten

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Halbunziale", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "A" in UnifrakturMaguntia font

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Zeta.

(c) I, Pmx, CC BY 2.5

Ox head in so-called "proto-semitic alphabet"[sic] (which is not actually "Proto-Semitic", but rather one particular speculation as to the influence of the Egyptian hieroglyphic writing system on the early Sinaitic alphabet...

Dedication to Ptolemy VI of Egypt. Egyptian limestone, middle of the 2nd century BC, found in 1907 at Horbeit.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Nu.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Rho.

Caractère latin d'écriture, L l

Etruscan H

Autor/Urheber:

- File:EtruscanV-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan V.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "U" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber: Lebetonbrut, Lizenz: CC BY-SA 3.0

A sampling of Bauhaus and Bauhaus 93 type.

Autor/Urheber:

- File:EtruscanT-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan T

Latin semi-uncial letter in typeface Roman Uncial Modern

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Chi.

Az etruszk ábécé „wai” betűje

This image can't have copyright.

Entstehung der Umlautpunkte am Beispiel des ä

Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird GJo als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Specimen of the typeface OCR-A. The typeface is Monotype OCR A Extended 1.80. 01/06/07. GJo

Eine Beispielgrafik, welche die Linux Biolinum zeigt

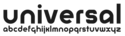

Universal-Schrift von Herbert Bayer ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben

Autor/Urheber: Roger Koslowski, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Graphic about history of typography

Autor/Urheber:

Xato 23:47, 8. Jul. 2008 (CEST)

, Lizenz:Vergleich zwischen TrueType und vergrößerter Bitmap-Schrift

Detail from File:Bickham-letter.png, page 194 of The Universal Penman, first published c. 1740–1741. An example of George Bickham's English roundhand lettering and engraving skills.

Autor/Urheber:

- File:EtruscanO-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan O

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Gotische Kursive", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Latin uncial letter in typeface Roman Uncial Modern

Phoenician letter bēt, the 2nd letter of the Phoenician alphabet: 𐤁 (U+10901) (basic style).

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "celtic hand", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

This image can't have copyright.

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "karolingische minuskel", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Rotunda", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart

Autor/Urheber: de:Benutzer:LSDSL, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Verwendete Schriften V.l.n.r.: Manuscript Gotisch, Jenson, Nordland, Jenson (kursiv), DS-Rudolph-Koch Kurrent, KanzleiLight, Fette Fraktur, Joanna MT, Zapf Chan Bd BT (Zapfino), MA GKursiv1, DS-Deutsche-Kursiv, Bembo, Humanst521BT (Gill Sans), Ganz Grobe Gotisch, DS-Kurrent, DS-Wallau-Halbfett, Ehmcke-Antiqua (Carlton), MA Bastarda

Autor/Urheber: Moyogo, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Choc example, typeface by Roger Excoffon

Latin Letter Sharp-s (Eszette) with Cambria font.

Autor/Urheber: Diese Vektorgrafik wurde von v mit Adobe Illustrator erstellt., Lizenz: CC BY-SA 4.0

Specimen of the typeface Architype Renner

Specimen of the typeface Clarendon

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "f" in UnifrakturMaguntia font

Glyph of Greek letter Epsilon in ancient uncial handwriting, based on the writing style of Papyrus 39.

Portion of a surviving papyrus fragment at the Königliche Museen zu Berlin, Germany, containing portions of speeches delivered in the Senate, ascribed to the reign of Claudius, year 41 to 54. The facsimile is from F. Steffens, Lateinische Palaeographie, table 4, ed. 1906.

In the following transcription, j is used to represent the written long i, and apices have been indicated.

uobis · ujdetur · p[atres] · c[onscripti] · decernámus · ut · etiam

prólátis · rebus ijs · júdicibus · necessitas · júdicandi

jmponátur quj · jntrá rerum · agendárum · dies

jncoháta · judicia · non · peregerint · nec

defuturas · ignoro · fraudes · monstróse · agentibus

multas · aduersus · quas · excogitáuimus · spero

(c) I, Tautintanes, CC BY-SA 3.0

The lead plaque I from la Serreta (B).

Phoenician letter lāmd, the 12th letter of the Phoenician alphabet: 𐤋 (U+1090B) (early style).

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Pi.

Autor/Urheber: Jacobolus in der Wikipedia auf Englisch, Lizenz: CC BY-SA 3.0

A demonstration of the alternate characters and ligatures available in the Zapfino font on en:Mac OS X, using Apple's AAT. Created by jacobolus in en:TextEdit on Mac OS X 10.4 Tiger. Colorized, arranged, and exported to en:svg format using en:Adobe Illustrator

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "V" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber:

- File:EtruscanX-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan X

Autor/Urheber: Karl432, Lizenz: CC0

Latin capital letter A, font KL CapitalisQuadrata

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Epsilon.

Typeface specimen of Algerian (the all-capital version. The one with lowercase glyphs is called Algerian Mesa).

Tablette de Marsiliana d'Albegna - Grosseto - Italie. Avec abécédaire de l'alphabet étrusque. VIIe siècle av. J.-C. Musée archéologique national de Florence.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "N" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber:

selbst erstellt

, Lizenz: PD-SchöpfungshöheSchriftbeispiel der Schriftart Eckmann

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "G" in UnifrakturMaguntia font

Phoenician letter ʾālep, the 1st letter of the Phoenician alphabet: 𐤀 (U+10900) (early style).

Autor/Urheber: Hans Hoogglans, Lizenz: CC BY-SA 3.0

typeface sample of the font

Lettres ombrées ornées,

hotmetal font originally licensed by Schriftgiesserei J. Gillé, 1820. Digitized by Dieter Steffmann, Kreuztal, Germany.One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Chi.

Bandzugfeder mit Strich und Schriftbeispiel (Foundational von Edward Johnston)

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "B" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber: dnik, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Etruscan letter san (south: /š/, north: /s/)

Serifenformen bei verschiedenen Schriftarten

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "S" in UnifrakturMaguntia font

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "K" in UnifrakturMaguntia font

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Kappa.

Autor/Urheber:

- File:EtruscanI-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan I

Autor/Urheber:

- File:EtruscanH-01.png: Nd

- derivative work: Martin Kozák (talk)

Etruscan H

An example blackletter typeface called "Old English".

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Koppa.

Autor/Urheber: Edited by Manuel Strehl after a picture in Helmut Presser: Das Buch vom Buch. Hannover, 1978., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Capitalis Quadrata", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Autor/Urheber: author of article mentioned above, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Sample of typeface Curlz

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Eta.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "x" in UnifrakturMaguntia font

"Das Schneiden und Halten der Feder" aus: Johann Stäps: Selbstlehrende Canzleymäßige Schreibe-Kunst. Leipzig 1784

"Cutting and Holding the Feather" from: Johann Stäps: Selbstlehrende Canzleymäßige Schreibe-Kunst. Leipzig 1784Autor/Urheber: EliseEtc, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Peignot typeface, drawn by Cassandre in 1937.

Lowercase 'a' showing double and single-story variants of form.

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Fraktur", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Übersicht über die Unterschiede bei Bögen von runden und gebrochenen Schriftarten

Autor/Urheber:

Tost, Renate (Diskussion) 20:05, 26. Jun. 2013 (CEST)

, Lizenz: Bild-freiBeispiel für Mutation durch Innenligatur

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Schwabacher", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Gamma.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Theta.

Das normale und das runde r in der Alten Schwabacher.

Typographisches Kurzportrait der freien Schriftart „Linux Libertine“ mit deutschem Text.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "a" in UnifrakturMaguntia font

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Wau.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Tau.

Hieroglyph representing a bull's head

Angelsächsische Schrift (Majuskel) in einer Handschrift des Matthäus-Evangeliums. Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 570, fol. 47r.

Autor/Urheber: Person or Persons Unknown, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Латинская заглавная буква Z с седилью и чертой.

Autor/Urheber: Karl432, Lizenz: CC0

Beispiel für Elefantenrüssel bei Frakturschriften, hier an den Buchstaben W und L der Walbaum-Fraktur

Illustration showing how the lettering of calligraphy changes size relative to the width of the pen nib being used. Italic lettering used.

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Textura Quadrata", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

letter "r" in UnifrakturMaguntia font

Specimen of Akzidenz Grotesk

llustration of lower-case 'g' showing single and double-story variants.

Autor/Urheber: Morburre, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schéma de tracé de délié (a) et de plein (b) avec un calame (gauche) et une plume (droite)

Autor/Urheber: GearedBull, Jim Hood, Lizenz: CC BY 3.0

Specimen of the typeface Stencil.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Iota.

Specimen of the Waltograph typeface, a freeware font

Autor/Urheber: j. 'mach' wust, Gerrit Ansmann, Georg Duffner, based on a font by Peter Wiegel, original typeface by Carl Albert Fahrenwaldt 1901, Lizenz: OFL

"long s" (ſ) in UnifrakturMaguntia font

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Beta.

Arnold Böcklin Typeface Thanks to User : GearedBull for the original template design.

Etruscan A.

Spitzfeder mit Strich und Schrifbeispiel (Kupferstecherfraktur)

Etruscan B

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Capitalis Rustica", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Psi.

Specimen of the typeface DIN 1451 by Jim Hood

Phoenician letter ʾālep, the 1st letter of the Phoenician alphabet: 𐤀 (U+10900) (basic style).

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Sigma.

Autor/Urheber: Written and photographed by Manuel Strehl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schriftzug: "Unziale", geschrieben in der gleichnamigen Schriftart.

Redisfeder mit Strich und Schriftbeispiel

One epigraphic letter shape of ancient Greek letter Sigma.

Autor/Urheber: Wickey-nl, Lizenz: CC0

Different glyphs of the LATIN SMALL letter A.

Unicode U+0061.

https://www.unicode.org/versions/Unicode6.0.0/ch02.pdf (page 12)

Autor/Urheber: Thirunavukkarasye-Raveendran, Lizenz: CC BY 4.0

Lateinischer Buchstabe: "r" - keiner Buchstabe

Übersicht über Unterschiede bei verschiedenen gebrochenen Schriftarten

Forms of A in Alphonse Chassant, Dictionnaire des abréviations latines et françaises, 1876

Verschiedene Beispiele für Ausführungen des langen und runden s

Autor/Urheber:

Software: FontForge developers

Screenshot:

VulcanSphere, Lizenz: GPLFontForge 20200314 running in the KDE on Arch Linux

Autor/Urheber: Morburre, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Écriture : proportions de la ronde française minuscule. b = bec de plume ; c = corps ; d = demi-corps

Autor/Urheber: Denis Moyogo Jacquerye, Lizenz: CC BY-SA 3.0

rough sketch of upright écriture ronde.

Cancellaresca

das Fraktur z

Phoenician letter wāw, the 6th letter of the Phoenician alphabet: 𐤅 (U+10905) (early style).