Modell

Modell (von italienisch modello ‚Muster‘ entlehnt, das auf lateinisch *modellus ‚Maß‘, Suffixvariante zu lateinisch modulus ‚Maß‘, zurückgeht)[1][2][3] ist ein Begriff, der sowohl im wissenschaftlichen Sprachgebrauch als auch in der Umgangssprache unterschiedliche Bedeutungen besitzt, die häufigste ist dabei als analoger Realitätsausschnitt:[4]

In der Wissenschaft definiert man ein Modell als eine vereinfachte Darstellung eines Originals, die spezifische Eigenschaften hervorhebt und für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Modelle dienen dazu, komplexe Sachverhalte zu erklären, zu analysieren oder vorherzusagen. Nach Stachowiak besitzen Modelle drei grundlegende Merkmale: Sie sind Abbilder eines Originals, abstrahieren nur die relevanten Eigenschaften und erfüllen eine pragmatische Funktion, indem sie auf einen bestimmten Gebrauchszweck ausgerichtet sind.[5] Modelle können sowohl statische Artefakte als auch dynamische Werkzeuge sein, wie Nissen und Thalheim betonen. Sie werden in Wissenschaft, Technik und Praxis vielfältig eingesetzt.[6]

Hierbei muss weder die Nachbildung noch der abgebildete Gegenstand selbst materiell sein, so werden beispielsweise in den Geisteswissenschaften manche Theorien als Modelle betrachtet.[4]

Hauptmerkmale

Modelle lassen sich durch drei wesentliche Merkmale charakterisieren:

- Abbildungsmerkmal: Modelle sind Abbildungen natürlicher oder künstlicher Originale. Sie stellen ein bestimmtes Objekt oder System dar. Was und wie wird abgebildet?

- Verkürzungsmerkmal: Modelle sind immer vereinfachte Darstellungen und erfassen nur die für einen bestimmten Zweck relevanten Eigenschaften oder Aspekte eines Originals. Wie verkürzt wird das Was abgebildet?

- Pragmatisches Merkmal: Modelle erfüllen eine spezifische Funktion. Sie sind für bestimmte Zwecke, Benutzergruppen und Zeiträume entwickelt und auf diese begrenzt. Für wen, für welchen Zeitraum und für welchen Zweck wird das Was abgebildet?[5][7]

Anwendung

Modelle werden in allen menschlichen Tätigkeitsfeldern angefertigt und gebraucht: Spiel/Hobby (Puppen, Fahrzeuge etc.), Ausbildung/Lehre/Gesundheitswesen (Lehr- und Anschauungs-Modelle), Technik (Produkt-Modelle, Guss-Modelle), Wirtschaft/Verwaltung/Politik (Organisations-Modelle), Wissenschaft/Philosophie (Theorie-Modelle, siehe Modell (Wissenschaft)) usw. Die Begriffe Modell und Modellierung werden nicht einheitlich und oft auch nicht sinnhaft benutzt, was in folgender Kritik zum Ausdruck kommt:

„Im wissenschaftlichen wie außerwissenschaftlichen Sprachgebrauch hat gegenwärtig der Modellbegriff zunehmend Relevanz erlangt [ist Mode geworden]. Bei zahlreichen passenden – leider auch unpassenden – Gelegenheiten ist von „Modellen“ die Rede. Das Wort Modell wird ebenso gedankenlos fehlverwendet, wie man es als bewußt gewählten […] Terminus in Zusammenhängen findet, die das Bestreben erkennen lassen, es mit einer streng expliziten oder wenigstens explizierbaren Bedeutung zu verbinden.“[8]

Einige unpassende Begriffsanwendungen existieren seit langem:

- Das Modell des Malers oder Photographen ist kein Abbild der Wirklichkeit, sondern es ist die Wirklichkeit, die abgebildet wird.

- Das Guss-Modell ist keine Nachbildung, sondern das nachzubildende Objekt. Von ihm werden mithilfe der mit ihm erzeugten negativen Guss-Form i. d. R. beliebig viele Objekte (Guss-Stücke) hergestellt. Letztere sind kein reduziertes Abbild, sondern unterscheiden sich vom Guss-Modell i. d. R. nur im Werkstoff, aus dem sie bestehen.

- Verschiedene Varianten von Gebrauchs-Produkten werden als verschiedene Modelle bezeichnet, obwohl sie gleichbedeutend, nicht einerseits Objekt und andererseits ein davon reduziertes Abbild sind.

In der Wissenschaft werden Modelle (sogenannte heuristische Modelle) auch angefertigt, bevor die davor stehende Wirklichkeit bekannt oder ausreichend sicher bekannt ist.[7] Nachträglich als brauchbar erwiesen haben sich z. B. der Benzolring, die Doppelhelix der DNS und die Relativitätstheorie.

Bilder von vorwiegend gegenständlichen Modellen

… für spielerischen bis wissenschaftlichen Gebrauch

- Modell als Spielzeug

- Modell-Eisenbahnanlage:

enthält auch Modelle von Bauwerken - Modell-Autos:

div. Oldtimer, versch. verkleinert

- Modelle von Bauwerken

- Rekonstruktions-Modell einer antiken Anlage aus 16 Wassermühlen (Mühlen von Barbegal)

- Nachbau-Modell einer mittelalterlichen Holzbrücke (Schaffhausen, 1799 zerstört)

- (c) Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0Modell einer Industrieanlage (Saline in Arc-et-Senans, nur teilweise gebaut, 18. Jahrh.)

- Prizip-Modell für die Dächer einer Sportanlage (Olympiapark (München), in größerem Umfang gebaut, 20. Jahrh.)

- Modelle in Ausbildung und Gesundheitswesen

- (c) Frdndrsn, CC BY-SA 3.0

- Viertaktmotor

graph. Animation - Gebiss-Modell

für Zahnputz-Unterweisung - Modell

Wirbel-

säule

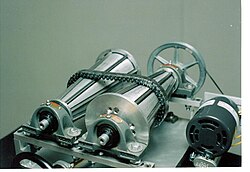

- Modelle in der Technik

- Metallguss rechts: Guss-Modell;

links: Guss-Stück (Einguss-Überfluss noch nicht entfernt) - Schiffshebewerk

Modell

- Modelle in der Wissenschaft

- Modell des Benzol-Moleküls

(„Benzolring“) - Räumliche Zeichnung des Atom-Modells von Niels Bohr

(nur historisch bedeutend)

Weblinks

- Literatur von und über Modell im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

- ↑ Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchges. und erw. Auflage. de Gruyter, Berlin 2002, ISBN 978-3-11-017473-1, Modell.

- ↑ Ursula Kraif: Duden - das große Fremdwörterbuch: Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 4., aktualisierte Auflage. Dudenverl, Mannheim 2007, ISBN 978-3-411-04164-0, S. 892.

- ↑ C. T. Onions & al., The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 1966, S. 583.

- ↑ a b Peter F. Schlottke: Modell. In: Dorsch Lexikon der Psychologie. Hogrefe, 2021 (hogrefe.com [abgerufen am 13. Juli 2024]).

- ↑ a b Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie. Springer Verlag, Wien/New York 1973, ISBN 978-3-211-81106-1, S. 128–133.

- ↑ Ivor Nissen, Bernhard Thalheim (2015): „Modelle, Modellieren, Modellierung – eine Kieler Begriffsbestimmung“. In: Ivor Nissen, Bernhard Thalheim (Hrsg.): „Wissenschaft und Kunst der Modellierung. Kieler Zugang zur Definition, Nutzung und Zukunft“. De Gruyter, Berlin, Boston, S. 29–36.

- ↑ a b Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie. Springer, 1973, Einleitung, S. 4.

- ↑ Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie. Springer, 1973, Einleitung, S. 1.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Btr, Lizenz: GFDL 1.2

Modell vom Münchner Olympiastadion

Autor/Urheber: Bin im Garten, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Moleküel - gebaut mit dem Molekülbaukasten

(c) Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Vertebral column in the museum Kulturama in Zürich, Switzerland.

Autor/Urheber: Milenafoto, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Pomucky pro dentalni hygienu

(c) Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0

Königliche Saline in Arc-et-Senans

Autor/Urheber: Michael Linnenbach, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Modell der englischen Herstellers Trix Twin Railway, Wechselstromausführung

Classical picture of an atom

Autor/Urheber: Lunagaoka, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Catavento, DNA, escultura.Sp.

Autor/Urheber: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Model of the Barbegal mill, Musée de l'Arles antique

Autor/Urheber: UtzOnBike (3D-model & animation: Autodesk Inventor), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Schematische Animation eines Viertakt-Verbrennungsmotors, Ottomotor. Rechts oben das Einlassventil, links oben das Auslassventil. Der Ablauf der vier Takte ist wie folgt:

- Ansaugen - Der Kolben saugt das Benzin-Luft-Gemisch (blau dargestellt) vom Vergaser in den Zylinder.

- Verdichten - Der Kolben presst das Gasgemisch zusammen.

- Arbeiten - Der Funke einer Zündkerze entzündet das Gasgemisch, es verbrennt explosionsartig. Der Kolben wird von den sich ausdehnenden Verbrennungsgasen (orange dargestellt) nach unten gedrückt, das heißt, sie verrichten am Kolben Arbeit.

- Ausstoßen - Der Kolben drückt die Verbrennungsgase aus dem Zylinder.

Autor/Urheber: Ralf Roletschek (talk) - Fahrradtechnik auf fahrradmonteur.de, Lizenz: GFDL 1.2

Modell Schiffshebewerk Niederfinow Nord; mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Dietrich, Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Autor/Urheber: Mario Baronchelli, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Das Zeughaus in Teufen im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde 1855 erbaut. Seit 2012 ist es ein Museum mit der Grubenmann-Sammlung und Wechselausstellungen zu Baukultur, angewandter Kunst und regionalen Phänomenen. Im Bild das Modell der Brücke von Schaffhausen Im Massstab 1:25 von A. Wiedenkeller aus der Grubenmann-Sammlung. Die Brücke mit einer Spannweite von 120 Metern wurde 1756-1758 von Hans Ulrich Grubenmann erbaut und 1799 durch ein Feuer zerstört.

Autor/Urheber: Leif Jørgensen, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Toy cars in the toy museum in the museum town Den Gamle By in Aarhus in Denmark.

Autor/Urheber: SchiDD, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verkehrsmuseum Dresden: Modellbahnanlage