Maya-Zivilisation

Die Maya-Zivilisation war eine historische Zivilisation in Mittelamerika. Um ca. 1500 v. u. Z. begann ihre Entwicklung aus einer vorhergehenden Jäger-und-Sammler-Kultur zu einer Zivilisation mit monumentaler Architektur, Schrift und Fernhandel in einem Netzwerk von Stadtstaaten, teils mit großen Städten von mehreren Hunderttausend Einwohnern, mit komplexer sozialer Organisation. Ihr Kerngebiet erstreckte sich vom Hochland nah der Pazifikküste über die Halbinsel Yucatán, Guatemala und Belize bis in den Norden von Honduras und El Salvador. Zwischen 800 und 1000 u. Z. zerfiel diese Kultur weitgehend, vermutlich aufgrund einer Kombination aus Kriegen, Überbevölkerung und lang währenden Dürren.

Erst nach rund 150 Jahren begann eine Erholung, vor allem im Norden Yucatáns. Die spanische Eroberung ab dem frühen 16. Jahrhundert beendete diese und führte nicht nur zur politischen Unterwerfung der Maya, sondern mündete auch in eine großflächige kulturelle Zerstörung.

Geographie

Das ausgedehnte historische Siedlungsgebiet der Maya umfasste das heutige Guatemala und Belize sowie große Teile des südlichen Mexiko und kleinere in El Salvador und Honduras.[1] Zum größten Teil wird es begrenzt durch das Meer, nur im Südosten und äußersten Westen bilden schmale Landengen Übergänge nach Nord- beziehungsweise Südamerika. Die Omnipräsenz des Meeres bot nicht nur Zugang zu zahlreichen Ressourcen, sondern bildete im Verbund mit den zahlreichen Flüssen insbesondere im südlichen auch ein bedeutendes Netzwerk aus Transportwegen. Daneben spielte es als Rand der Maya-Welt eine Schlüsselrolle in der Kosmologie, Religion und Kultur der Maya.[2]

Traditionell wird unterschieden zwischen den Hochland-Maya (nah der Pazifikküste in Chiapas und Guatemala) und den Tiefland-Maya der Halbinsel Yucatán, des Petén Guatemalas und Belizes im Osten.[1] Im Lauf der Geschichte lässt sich eine Verlagerung der kulturellen Zentren vom Hochland ins Tiefland und dann in den Norden der Halbinsel Yucatán beobachten.[3]

Geschichte

Die Maya-Zivilisation wird in der Geschichtswissenschaft in drei Phasen unterteilt, die Präklassik, die Klassik und die Postklassik.[4] Sie schließt an die archaische Periode Mittelamerikas an, die noch gekennzeichnet war von einer Jäger-und-Sammler-Kultur.[5] Die entscheidenden zivilisatorischen Errungenschaften Sesshaftwerdung, Töpferei und Landwirtschaft, deren Dreiheit den Übergang von der archaischen Periode zur Präklassik markiert,[6] entstanden unabhängig von der Ausbreitung der Maya und wurden von ihnen in deren Zuge adaptiert.[7]

Es ist nicht vollkommen klar, wo der Ursprung der Maya liegt, ihre vermutliche Heimat liegt in der Sierra de los Cuchumatanes, wo sie eine kleine Sprachgemeinschaft bildeten. Etwa ab 1500 v. u. Z. migrierten sie in mehreren Schüben von dort, unter anderem in den Norden der Halbinsel Yucatán und die olmekische Tieflandregion an der Golfküste.[7] Gegen Ende des 2. Jahrtausends waren mayanische Keramik nutzende Bauern bereits an der belizischen Küste ansässig und wanderten zunehmend landeinwärts in Richtung des Upper Belize River Valley, so entstanden hier z. B. um 1200 v. u. Z. Cahal Pech und Cuello, möglicherweise bereits seit 1.500 v. u. Z. existierte Lamanai. Vom Westen des Siedlungsgebietes wiederum zogen zahlreiche Migranten entlang des Río Chixoy ins Tiefland, während andere die Ostküste Yucatáns entlang allmählich nach Norden wanderten.[4]

Präklassik (ca. 1000 v. u. Z.–250 u. Z.)

Im Jahr 2017 wurden als älteste bisher bekannte Monumentalbauten der Proto-Maya oder der Maya rechteckige, aus Erde aufgeschüttete Plateaus in Aguada Fénix gefunden,[8] die Ähnlichkeiten mit Bauten der älteren Kultur der Olmeken haben, sogenannte Middle Formative Chiapas (MFC)-Komplexe, ein standardisiertes Format der Anlage von Ortskernen.[9] Die größte Plattform hat eine Länge von ca. 1400 m und eine Breite von 400 m, und ihr Bau wird auf die Zeit von (spätestens) 1000 bis 800 v. u. Z. datiert.[10] In Seibal wurden um 950 v. u. Z. entstandene Anlagen gefunden, die aus dem MFC-Format die sogenannte E-Gruppe bildeten, die bis zum Ende der Maya-Zivilisation fast 2000 Jahre später den Städtebau der Maya dominierte.[11]

In der mittleren Vorklassik kam es zur durchgehenden Besiedlung im gesamten Mayagebiet und zur Entwicklung von Handel zwischen den Städten. Auf etwa das 7. Jahrhundert v. u. Z. werden die ersten Siedlungsspuren im Gebiet von Tikal in Guatemala datiert. Am Golf von Mexiko wurden Siedlungsbauten und steinerne Tempel erstmals auf etwa 500 v. u. Z. bestimmt. Zu den ersten großen Städten der Maya gehörten El Mirador mit der höchsten bekannten Maya-Pyramide (72 m) und Nakbé im heutigen Guatemala, von denen letztere ihre Glanzzeit zwischen 800 und 400 v. u. Z. hatte.

In der späten Vorklassik entstanden durch starkes Bevölkerungswachstum große Mayazentren, und es kam zur Bildung von Herrschereliten. Die Verwendung von Kalkstuck für Straßen auf Dämmen und für „monumentale architektonische Zierelemente“ z. B. an Treppen usw. bildete ein wesentliches Element der architektonischen Entwicklung der späten Präklassik.[12]

Klassik (ca. 250–1000 u. Z.)

Die klassische Maya-Zivilisation umfasste eine Reihe von Stadtstaaten, die jeweils einen eigenen Herrscher und ihm untergebene Verwalter hatten. Mit der Ausbreitung über die ganze Halbinsel Yucatán erreichte die Hochkultur der Maya ihre Blütezeit. Zu dieser Zeit wurden auch Uxmal und Cobá gegründet. Viele Städte waren durch Dammstraßen (Sakbe) miteinander verbunden. Viele Städte hatten mehr als 10.000 Einwohner und waren damit größer als die größten Städte des damaligen Mitteleuropa. Die Bevölkerung der Maya-Zivilisation zu ihrer Blütezeit wird auf bis zu 10 Millionen Einwohner geschätzt.[13]

Die Schrift der Maya war bis zur Ankunft der Spanier das einzige bekannte voll entwickelte Schriftmedium in Amerika. Kunsthandwerk (Bearbeitung von Stein, Keramik, Holz, Textilien) und Malerei waren hoch entwickelt, Metallverarbeitung (Gold, Silber, Kupfer) spielte erst spät und fast nur für rituelle Zwecke eine Rolle, nicht für die Werkzeugherstellung. In den Maya-Städten gab es hohe Tempelpyramiden, Maya-Akropolis, Paläste, Observatorien und Ballspielplätze.

Zu den großen Maya-Zentren der Klassik gehörten unter anderen Tikal, Calakmul, Caracol, Naranjo, Palenque und Copán, neben ihnen gab es zahlreiche kleinere Zentren sowie dicht besiedelte Regionen, wie z. B. das Upper Belize River Valley. Im Jahr 562 kam es zu einem großen Krieg zwischen Calakmul und Tikal. Chichén Itzá wurde um das Jahr 650 gegründet.

Der Untergang der Maya-Zentren im zentralen Tiefland

Ab dem 9. Jahrhundert kam es zur Aufgabe einzelner Maya-Zentren im südlichen Tiefland und in der Folgezeit zu einem rapiden Bevölkerungsverlust in der gesamten Zentralregion Yucatáns. Zahlreiche Städte wurden verlassen, die Bewässerungssysteme verfielen. Nach der Mitte des 10. Jahrhunderts wurden im gesamten Tiefland keine monumentalen Steinstelen mehr errichtet. Der Zusammenbruch der Maya-Gesellschaft ist Gegenstand einer breiten und langanhaltenden Forschungsdiskussion. Dabei lassen sich zwei Hauptansätze unterscheiden: ökologische und nicht-ökologische Erklärungsmodelle.

- Die „nicht-ökologischen Erklärungsmodelle“ umfassen Erklärungsansätze der unterschiedlichsten Art, wie Invasionen, Katastrophen und Epidemien. Archäologische Belege für das Eindringen der Tolteken in Nordyucatán (Seibal) scheinen die Invasions-Hypothese zu stützen. Die Mehrzahl der Maya-Forscher bezweifelt jedoch, dass eine Eroberung als Hauptgrund für den flächendeckenden gesellschaftlichen Zusammenbruch im Tiefland infrage kommt. Als ein weiterer Grund für den Zusammenbruch der klassischen Maya-Gesellschaft im zentralen Tiefland wird das Ende der Metropole Teotihuacán in Zentralmexiko diskutiert, welches angeblich ein außerordentliches Machtvakuum hinterließ, das sich bis nach Yucatán hin auswirkte und von den rivalisierenden Stadtstaaten der Maya nicht ausgefüllt werden konnte. Dagegen spricht jedoch, dass der Untergang Teotihuacáns mittlerweile eher in das 6./7. Jahrhundert datiert wird, also noch vor der kulturellen und machtpolitischen Hochblüte der klassischen Maya im 8. Jahrhundert stattgefunden hat.[14] Wahrscheinlich lässt sich mit dem Niedergang der zentralmexikanischen Metropole eher die Schwächephase in der Geschichte Tikals erklären, nicht jedoch der Kollaps der Maya im 9. Jahrhundert.[15]

- Die „ökologischen Erklärungsmodelle“ konzentrieren sich auf das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Während der späten klassischen Periode scheint sich dieses Verhältnis deutlich verschlechtert zu haben. Einer stark gewachsenen Bevölkerung stand eine begrenzte Ackerbaufläche mit zum Teil nur geringwertigen Böden gegenüber, die – trotz Bewässerung – offenbar hauptsächlich im traditionellen und flächenintensiven Milpa-System bearbeitet wurde. Aufgrund dieser Beobachtungen formulierte Orator Fuller Cook im Jahre 1921 seine Hypothese der Bodenverarmung.[16] Die Vermutung, dass Klimaschwankungen und insbesondere Dürren für den Untergang der Hochkultur verantwortlich gewesen seien, hat durch den Nachweis verminderter Niederschläge im 9. und 10. Jahrhundert in Venezuela unter Leitung des Geologen Gerald Haug im Jahre 2003 Auftrieb erhalten.[17] Computersimulationen des NASA-Forschers Benjamin Cook haben ergeben, dass die Dürren durch die starken Rodungen verstärkt wurden, man hier also wahrscheinlich von einer durch den Menschen mitbeeinflussten lokalen Klimaschwankung sprechen kann.[18] Die Wissenschaftler Martín Medina Elizalde vom Yucatán Center for Scientific Research in Mexiko und Eelco Rohling von der University of Southampton in England bestätigten im Februar 2012 diese These. Wie sie im Wissenschaftsmagazin Science schrieben, fanden sie bei einem Vergleich der Niederschlagsmengen zwischen dem Jahr 800 und dem Jahr 950 heraus, dass diese um bis zu 40 Prozent zurückging, was ihrer Ansicht nach verheerende Dürren auslöste.[19]

Postklassik (ca. 1000–1697)

Der Epoche der Postklassik gemein ist ein alle Lebensbereiche durchdringender Einfluss aus dem nördlicheren Mesoamerika. Wesentliche Kulturelemente der Klassik blieben jedoch erhalten. Obwohl das die Klassik bestimmende Gottkönigtum endete, war es nach wie vor der Adel, welcher an der Spitze der Gesellschaft die Geschicke der Maya bestimmte. Die Schrift war durchgängig in Gebrauch, ebenso der Kalender, wenn auch die Lange Zählung nicht mehr angewandt wurde. Auch die meisten verehrten Götter waren bereits aus der Klassik bekannt. Es bildeten sich auf Yucatán und im Hochland zwei unabhängige Zentren der Mayakultur heraus, zwischen denen nur wenige kulturelle Wechselwirkungen bestanden, die jedoch dennoch eine sehr vergleichbare Entwicklung nahmen. Entsprechend ist das Ende der Postklassik auch differenziert festzusetzen. Während das Hochland bereits in den 1520er Jahren unterworfen wurde, konnten die Spanier auf Yucatán erst in den 1540er Jahren ihre Herrschaft tatsächlich etablieren. In Petén fand die Mayakultur der Postklassik erst 1697 ein jähes Ende.

Nach dem Kollaps der klassischen Mayakultur im Tiefland hatten die Zentren im Norden Yucatáns noch einige Zeit Bestand. So hatte Uxmal seine kulturelle Blüte erst im 9. und 10. Jahrhundert, als etwa Copán und Palenque bereits verlassen waren. Im 12. Jahrhundert scheint auch Uxmal verlassen worden zu sein. Spätestens ab dem 13. Jahrhundert lassen sich auf Yucatán in der Architektur, Keramik, Kultur und Religion vermehrt toltekische Einflüsse feststellen. Den Chilam Balam zufolge wäre Chichén Itzá, das zuvor die bestimmende Macht Yucatáns war, 1221 erneut verlassen worden und es beginnt eine Vorherrschaft der Cocom, die ihre Residenz Ich Paa gründeten und weite Teile Yucatáns dominierten. (Vgl. auch die sogenannte Liga von Mayapán.) Erst 1441 wurde diese durch einen Aufstand, angeführt von den Xiu, die mit Uxmal in Verbindung gebracht werden, das auch tatsächlich auf deren nachmaligen Territorium lag, gebrochen. Der Konflikt zwischen den Xiu und Cocom als den führenden Familien blieb Yucatán erhalten, die Spanier machten sich dies zu Nutze. Im gleichen Zeitabschnitt wurden klassische Zentren wie Cobá, Ek Balam oder Izamal wiederbesiedelt. In Xuch, Puuc-Region, etwa 15 km südwestlich von Uxmal wurde von der Klassik bis ins 16. Jahrhundert kontinuierlich Monumentalarchitektur errichtet. Auch Dzibilchaltún und Lamanai sind von der Klassik bis in die frühe Kolonialzeit durchgängig bewohnt gewesen. Jedenfalls bildeten sich nach dem Fall Chichén Itzás oder spätestens dem Mayapáns ca. 16 unabhängige Fürstentümer auf Yucatán heraus, die bis in die Zeit der Konquista Bestand hatten. Urbane und kulturelle Zentren der Postklassik mit mehreren tausend Einwohnern waren vor allem die Residenz- oder Hauptstädte der einzelnen Fürstentümer. Zu nennen sind auf Yucatán vor allem Kaan Peec, Champoton (Chanputun), Maní, Motul, Sotuta, Tihosuco, Tecoh und Ch’aak Temal. Allein im Fürstentum Ecab an der Westküste gab es zahlreiche Orte wie El Rey, El Meco, Polé, Xel Há, Zama oder Muyil, die sämtlich über Steinarchitektur, teilweise monumentalen Ausmaßes verfügten. San Gervasio auf Cozumel und Tiho waren zudem überregionale religiöse Zentren der Götter Ix Chel und Itzamná. Auch Uxmal, mehr noch Chichén Itzá wurden nach wie vor für kultische Handlungen aufgesucht. Die Ko’woj-Maya und die Itzá verließen in der Postklassik im Zuge der genannten Umbrüche Yucatán und zogen nach Petén, um mit Topoxté bzw. Tayasal neue Zentren zu gründen, wovon letzteres zudem für die gesamte Mayakultur am längsten Bestand haben sollte.

Auch in Chiapas, im Hochland des nachmaligen Guatemala und in El Salvador verlief die Entwicklung der postklassischen Mayakultur vergleichbar. So wurden etwa Casa Blanca, Tazumal und San Andrés erst um 1200 aufgegeben, ersteres jedoch weiterhin als Kultstätte besucht. Ein kultureller Einfluss aus dem nördlicheren Mesoamerika machte sich auch hier bemerkbar. So wurden bspw. Doppeltempel nach dem Vorbild des Templo Mayor errichtet. Die Mam wählten um 1250 Zaculeu zu ihrer Hauptstadt. Im Hochland begann der Aufstieg der K’iche mit ihrer Hauptstadt Q'umarkaj, die vor allem durch militärische Expansion ihr Einflussgebiet stetig vergrößerten, bis sie zum Ende des 15. Jahrhunderts durch ihre Nachbarn und ehemaligen Verbündeten die Cakchiquel gestoppt wurden. Letztere entführten das Götterbild des Tohil in ihre Hauptstadt Iximché, worauf die K’iche ihre Kriegszüge zumindest gegen die Cakchiquel einstellten, das Hochland jedoch weiterhin zu dominieren versuchten. Nachdem die Mexica 1486 Xoconochco erobert hatten, wurden auch die K’iche 1510 zu Tributzahlungen aufgefordert. Die Feindschaft zwischen den K’iche und den Cakchiquel blieb bis in die Zeit der Spanischen Eroberung (Konquista) von Yucatán erhalten und katalysierte dort den Untergang der Mayakultur bereits in den 1520er Jahren.

- Mayapán, Tempel der Wandgemälde

- Archäologische Stätte El Rey

- Tempelruinen in Polé

- Tempelgebäude in Xel Há

- Archäologische Stätte Zama

- Xlahpak-Tempel in Muyil

- Pyramide in Izamal, deren Sockel aus der Klassik 200 m Länge und 36 m Höhe aufweist, der postklassische 10stufige Aufbau misst 50 × 30 m

- Die fünfstufige Pyramide in El Meco ist mit 17 m Höhe das größte Maya-Gebäude der Region Ekab

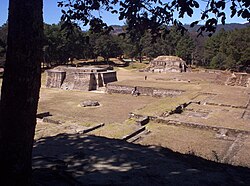

- Iximché, Hauptstadt der Cakchiquel im Hochland bis ca. 1525

- Kapelle und Tempel in Dzibilchaltún

Spanische Konquista und Kolonialzeit (1520–1821)

Zur Zeit der Ankunft der Spanier Ende des 15. Jahrhunderts lagen die meisten Zentren der nachklassischen Maya-Kultur im Norden von Yucatán, während das zentrale Tiefland nur noch dünn besiedelt war. Im südwestlichen Hochland existierten zu diesem Zeitpunkt recht eigenständige Maya-Kulturen, bspw. die Kultur der Quiché (Q'umarkaj), der Cakchiquel (Iximché), der Mam (Zaculeu) oder der Pocomam (Mixco Viejo).

Im Jahr 1511 landeten 13 spanische Schiffbrüchige auf Yucatán, wo zu diesem Zeitpunkt 16 unabhängige Fürstentümer existierten. Als der Konquistador Hernán Cortés 1519 auf Yucatán ankam, lebten nur noch zwei von ihnen. Einer der Überlebenden, Gerónimo de Aguilar, zog mit Cortés weiter nach Mexiko und half ihm als Übersetzer.[20] Der andere Überlebende, Gonzalo Guerrero, wollte weiter mit den Maya leben und kämpfte später mit ihnen gegen die Spanier.

Altmexikanische Bilderhandschrift der Tlaxcalteken aus dem 16. Jahrhundert (Lienzo de Tlaxcala)

Im Jahr 1527 zog ein Veteran von Cortés’ Truppen, Francisco de Montejo, mit 400 Männern nach Yucatán, um es zu unterwerfen. Zuerst bekam er sogar Unterstützung von der indigenen Bevölkerung, doch als diese seine Absichten erkannte, wurde er bekämpft. Auch Krankheiten und Unterernährung machten den Eindringlingen zu schaffen, teilweise plünderten sie in der Folge die Felder der Maya. Schließlich trat Francisco de Montejo das Kommando an einen seiner Untergebenen, Alonso Dávila, ab, der ebenfalls ein Veteran aus Cortés’ Truppe war. Dieser konnte sich jedoch nicht gegen die Maya wehren und rettete sich mit den letzten Überlebenden nach Honduras. Inzwischen versuchte sein Sohn Francisco de Montejo y León, von Westen her Yucatán zu erobern. 1532 gründete er die Stadt Ciudad Real im Zentralyucatán. Die angrenzenden Maya zogen jedoch einen Belagerungsring um die Stadt und die 200 Spanier mussten auf Grund von Nahrungsmangel fliehen. Die Nachricht von Francisco Pizarros Eroberung des Inkareichs und den großen Goldfunden dort ereilte die Expedition, und viele Männer desertierten nach Peru.

Nun gingen die Spanier diplomatischer vor, die Provinz Maní wurde friedlich unter spanische Herrschaft gebracht. Die dort herrschenden Xiu stellten sogar Hilfstruppen zur Verfügung, vermutlich aufgrund eines langwährenden Konflikts mit den Kokom. Der Plan der Spanier war jetzt, drei Städte in Yucatán zu errichten, der ihnen auch im Jahr 1544 durch die Gründung von Mérida, Valladolid und Salamanca de Bacalar gelang. Es wurde entschieden, dass das Land von Mexiko aus verwaltet werden sollte.

Schließlich wurden Versuche unternommen, die Maya zu christianisieren. Unter anderem durch den Mönch Diego de Landa, der mit harter Hand gegen Maya vorging, die sich nicht zum christlichen Glauben bekehren wollten. Am 12. Juli 1562 ließ de Landa vor dem Franziskanerkloster in Maní Schriften und religiösen Symbole der Maya verbrennen. Nur noch einzelne Teile von vier Maya-Codices sind heute erhalten geblieben. In seinem Werk Relación de las cosas de Yucatán schildert de Landa die Geschehnisse von Mani. Später wurde er in Spanien dafür angeklagt, allerdings 1569 in allen Anklagepunkten freigesprochen und 1571 sogar zum Bischof von Yucatán ernannt.

Am Ende der Eroberung waren die Spanier nominell Herrscher über das Mayagebiet. Ganze Landstriche waren aufgrund von Seuchen und Krieg entvölkert. Die ehemals herrschenden Fürstengeschlechter und führenden Familien der Maya blieben nicht selten zumindest bis ins 18. Jahrhundert in führenden Positionen der Verwaltung.

Wirtschaft

Lange dominierte auch in der Mayanistik die anthropologische Lehrmeinung nach Karl Polanyi, dass Wirtschaftsbeziehungen in nicht-westlichen, vormodernen Gesellschaften eng in politische und soziale Beziehungen eingebettet seien und Tauschen und Geben betonten, nicht profitorientiertes Wirtschaften. Ein echtes Marktgeschehen habe es daher nur an sehr wenigen, speziellen Orten wie Handelshäfen gegeben. Befördert wurde diese Ansicht durch Fehlannahmen über die Natur der mesoamerikanischen Landschaft, die zum einen für Handelsreisende als undurchdringlich, zugleich aber auch als uniforme Ressource verstanden wurde, deren Güter redundant über den gesamten Kulturraum vorhanden gewesen seien.[21] Der verbleibende Handel, insbesondere über weite Entfernungen, wurde als elitäres Vorrecht verstanden, der nur wenige Luxusgüter wie Salz, Obsidian, Kakao, Federn, Jade, polychrome Töpferwaren und ähnliche betroffen habe. Nichtelitäre Haushalte hingegen hätten sich vollständig selbst versorgt und da alle weitgehend die gleichen Güter produzierten, habe es keinen Bedarf an einem Handel gegeben.[22] Offensichtliche Zeugnisse, die diese Ansicht in Frage gestellt hätten, wie zum Beispiel schriftliche Quellen oder der Fund von ausgewiesenen Marktplätzen fehlten lange weitgehend und so wurde davon ausgegangen, dass zwischen den Maya-Gemeinwesen kein ausgedehnter, offener Handel stattfand.[21]

Diese Ansicht dominierte bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts, wurde aber in der Folge durch neue Forschungsergebnisse in Frage gestellt. Dabei wurde u. a. auf zuvor kaum unternommene Untersuchungen in nicht-elitären Wohngebieten zurückgegriffen sowie auf Untersuchungen per Lidar, die klar machten, dass Mayastädte erheblich größer sein konnten als zuvor angenommen und eine Selbstversorgung für Großstädte wie z. B. Tikal oder Caracol gar nicht mehr möglich gewesen sei.[22]

Obwohl der allgemeine Kenntnisstand noch recht schwach ist, wurde inzwischen deutlich, dass nicht von einer „Wirtschaft der Maya“ gesprochen werden kann, sondern das verschiedene Gemeinwesen in sehr unterschiedlicher Form wirtschafteten. Beeinflusst wurde dies durch verfügbare Ressourcen, Bevölkerungsstruktur und die Natur ihrer Beziehung zu benachbarten Gemeinwesen. Wie sich die Wirtschaft der Maya über die Zeit veränderte und entwickelte ist noch weitgehend offen, es wird vermutet, dass der Handel in der Späten Präklassik zwischen 400 v. u. Z. und 250 in Form gelegentlicher, informeller Märkte begann, ab der Frühen Klassik (250–600) formalisiert wurde und in der Spätklassik (600–1000) angesichts hoher Bevölkerungsdichte und Ressourcenverknappung ihren Höhepunkt erreichte.[21]

Zu unterscheiden ist der Handel zwischen Luxusgütern und Gebrauchsgütern, die unterschiedlichen Kreisläufen unterlagen. So wurden Luxusgüter wie z. B. Obsidian oder Feuersteinklingen zwischen Vertretern der Elite häufiger verschenkt oder weitergegeben, während Gebrauchsgüter weniger ritualisierten Kreisläufen unterlagen. Wie genau diese Güter bewegt wurden, ist jedoch noch unklar.[21] Zwar konnten inzwischen vereinzelt Marktplätze nachgewiesen werden, entweder als zentrale Marktplätze (z. B. in Calakmul, Tikal oder Chunchucmil) oder verteilte Systeme, so in Caracol,[22] und in Calakmul wurden Wandgemälde gefunden, die offensichtlich das Geschehen auf einem Marktplatz abbilden. Unklar ist aber noch, ob sie lokale Besonderheiten oder weit verbreitet waren und wie dominant sie als Handelsweg waren. Offen ist auch noch, wie lokaler, regionaler und Fernhandel sich voneinander unterschieden.[21]

Kultur

Religion

Auffällig an den Ruinenstätten der Maya-Kultur ist das Vorherrschen religiöser Bauten. Die Religion und ihre Vertreter haben im Leben der klassischen Maya eine herausragende Rolle gespielt. Viele herausragende kulturelle Leistungen der Maya sind eng mit ihrer Religion verbunden, hierzu zählen Kalenderwesen, Schrift und Bauwesen. In klassischer Zeit wurden die Stadtstaaten zumeist von Königen geleitet, die zugleich eine wichtige religiöse Funktion innehatten.[23]

Zeit und Kosmos

Ähnlich anderen mesoamerikanischen Völkern glaubten die Maya an einen zyklischen Charakter der Zeit. Die Rituale und Zeremonien waren eng mit den astronomischen und irdischen Zyklen der Natur verbunden. Immer wiederkehrende Vorgänge wurden systematisch beobachtet und in verschiedenen Kalendern der Maya verzeichnet.[24] Die Aufgabe der Maya-Priester lag darin, die Zyklen zu interpretieren, was insbesondere dadurch geschah, dass verschiedene Zyklen (Kalendermessungen) numerisch aufeinander bezogen wurden.

Götter und Opfer

Die Maya-Religion war polytheistisch, wobei die Götter der Maya analog den Menschen als sterbliche, menschen- oder tierähnliche Wesen dargestellt wurden. Wie bei den Azteken und anderen mittelamerikanischen Religionen auch, dienten Opfer nicht allein dazu, die Götter gewogen zu machen, sondern auch, um die Götter in gewisser Weise am Leben zu erhalten. So wird die durchaus übliche Darstellungsweise in der Maya-Kunst verständlich, die uns Könige zeigt, welche einen Gott als Säugling im Arm tragen. Gleichwohl wurden die Götter zugleich als Wesen vorgestellt, die uralt sein konnten.

Trotz der Vielzahl an Göttern hat die Maya-Religion eine dualistische Ausrichtung: So hat vor allem das „Weltelternpaar“ (wie bei den meisten Feldbauern) eine wichtige Bedeutung, das aus dem alten Sonnengott und der jungen Mondgöttin gebildet wird. Das Leben wird als (beschwerlicher) Weg von Osten (duale Symbole: Mondaufgang, Leben, Farbe Rot) nach Westen (Sonnenuntergang, Tod, Farbe Schwarz) betrachtet.[25]

Wie bei anderen Kulturen Mittelamerikas spielt auch bei den Maya das (rote, lebenserhaltende) menschliche Blut eine besondere Rolle. Hochgestellte Persönlichkeiten gewannen das Blut etwa, indem sie sich dornige Fäden durch Lippe oder Zunge zogen oder auch den Penis mit Seeigelstacheln anstachen. Abbildungen aus klassischer Zeit verbinden das dargestellte Blutopfer zudem oft mit der Darstellung einer sogenannten Visionsschlange. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass der Blutverlust zu religiösen Eingebungen führte, ist bis heute ungeklärt. Aus Sicht der Maya war das Blut Sitz der Seele und Lebenskraft, die Seele selbst stellte man sich jedoch luft- oder rauchförmig vor (Atemseele). Daher fing man das gewonnene Blut durch Papierstreifen auf, die man anschließend verbrannte.

Menschenopfer waren, wie in ganz Mesoamerika allgemein verbreitet, auch der Religionsausübung der Maya üblich. Geopfert wurden sowohl Kriegsgefangene als auch Mitglieder der eigenen Gruppe, auch aus der Oberschicht. Durch Darstellungen gut belegt ist die Tötung von Kriegsgefangenen im größeren Maßstab, vielleicht aus der Oberschicht des gegnerischen Staates. Ob die Maya wie die Azteken Kriege zur Gewinnung von möglichen Menschenopfern geführt haben oder die Könige mit der Opferung ihrer Gegner ihre Macht vor den Menschen und ihre Pietät vor den Göttern belegen wollten, ist noch unklar. Das frühere Bild, dass die Maya friedfertiger als die Azteken seien, ergab sich daraus, dass die Spanier bei ihrer Ankunft in Mittelamerika noch Augenzeugen der aztekischen Religionsausübung wurden, während die klassische Maya-Kultur längst untergegangen war. Durch neuere Forschungsergebnisse, insbesondere seit der Entzifferung der Schrift, wurde dies jedoch relativiert. In den postklassischen Städten im Norden Yucatáns hatte sich die Kultur bei Ankunft der Spanier deutlich verändert. So lässt sich zum Beispiel an den Bauten der heutigen Ruinenstädte aus der Zeit der spanischen Eroberung gut ablesen, dass die Religion offensichtlich nicht mehr die herausragende Rolle spielte wie in der Zeit der Klassik.

Architektur

Maya-Hütten

Ausgangspunkt für die spätere Entwicklung ist die sogenannte Maya-Hütte, ein – zum Schutz vor eindringendem Wasser und am Boden lebenden Tieren – meist geringfügig erhöht stehender Bau aus ca. 2 m langen Ästen, die mit Hilfe von dünnen Zweigen oder Pflanzenfasern umflochten waren; dies erfolgte meist auf drei Ebenen: unten, in der Mitte und oben.[26] Abschließend konnten sie mit Lehm beworfen werden, die Giebeldächer waren mit Schilf, Maisstroh oder Palmblättern gedeckt.[27] Die Hütten hatten nur eine Tür und keine Fenster. Im Innern dienten Querhölzer zur Stabilisierung der Außenwände und zum Befestigen von Körben oder Tüchern mit Nahrungsmitteln etc. Die noch heute in nahezu unveränderter Art gebauten Hütten sind in vielfältiger Weise an den Außenwänden der späteren Steinbauten abgebildet worden.[26]

Steinarchitektur

Viele Bauwerke der Maya haben den Kollaps ihrer Kultur als Ruinen überdauert und zählen zu den reichhaltigsten Zeugnissen der präkolumbischen Völker Amerikas. Die heute sichtbaren Überreste bestehen ausschließlich aus Steingebäuden; Bauwerke aus Holz oder Lehm sind aufgrund der Witterung Mittelamerikas im Laufe der Jahrhunderte verrottet und allenfalls als Fundamentspuren erhalten.

Von den Bauten der Maya haben sich vor allem zwei unterschiedliche Grundtypen erhalten: Die in vertikaler Ausrichtung errichteten Tempelpyramiden und die in vorwiegend horizontaler Ausrichtung erbauten Palastanlagen; beiden Typen gemeinsam ist das Fehlen von Giebelfronten. Die Pyramidenbauten dienten, anders als die Pyramiden der Ägypter, nur selten als Grabmäler, sondern fanden vor allem als Unterbau von Opferstätten eine kultische Verwendung. Auf ihrer Spitze befand sich in der Regel ein Tempel, auf dem die Opferzeremonien durchgeführt wurden. Die genaue Verwendung der sogenannten Paläste ist dagegen unklarer und nicht vollständig erforscht. Ob sie dem Stadtadel oder der religiösen Kaste als Wohnstätten oder den Pyramiden gleich zu rituellen Zwecken dienten, ist nicht gesichert.[28] Neben den Palästen und Pyramiden gab es Mischformen aus beiden Gebäudetypen, zu den weiteren bedeutenden Bauwerken gehören unter anderem „Triumphbögen“, die manchmal den Beginn (oder das Ende) einer Prozessionsstraße (Sacbé) markierten, sowie die steinernen Einfassungen der Ballspielfelder und die Observatorien.

Die Maya erfanden eine Form des Betons und entwickelten einen Schalenbau, indem doppelte Mauern aus behauenem Stein ausgegossen und verfüllt wurden.[29] Als Baustoff diente vor allem gestampfte Erde, der reichlich vorhandene Naturstein und auch eine Form von Stuck. Der für den Maya-Beton und -Stuck notwendige Kalk wurde in einfachen Schichtöfen gebrannt.[30] Kennzeichnend für die Maya-Architektur ist das völlige Fehlen von Rundbögen und echten Gewölben.[29] Diese waren den Maya unbekannt und der Stil ihrer Baukunst ist somit sehr von horizontalen, vertikalen und gewinkelten Linien geprägt. Aus der Verwendung von Kraggewölben ergab sich, dass Innenräume nicht besonders weit überspannt werden konnten und somit relativ klein und eng – ihren Hütten gleich – blieben. Anstelle weniger großer Räume entwickelten die Maya stattdessen häufig eine Reihenfolge zahlreicher kleinerer Räume, die zu sogenannten Kammerpalästen mit ornamentalen Grundriss führten.[28]

Ein weiteres Merkmal der Maya-Architektur ist, dass ältere oder zu klein gewordene Bauten in der Regel nicht abgerissen, sondern bei Bedarf vergrößert und überbaut wurden.[31] So sind im Inneren der Baumasse von vielen Tempeln und Pyramiden ihre Vorgängerbauten verborgen. Dies gibt der heutigen Wissenschaft die Möglichkeit, die bautechnische Entwicklung der Maya zu entschlüsseln. Stilistisch wiederkehrende Formen sind die mächtigen verzierten Dachgesimse, welche mit ihrem Eigengewicht die Kraggewölbe hielten oder die von den Spaniern sogenannten cresteria („Hahnenkämme“), Aufbauten aus komplizierten Steinornamenten zur Bekrönung der Dächer. Vielerorts wurden die Fassaden der Gebäude mit Masken und Tiermotiven dekoriert. Die Maya entwickelten in verschiedenen Regionen des von ihnen bewohnten Gebiets unterschiedliche Baustile und nahmen auch stilistische Einflüsse benachbarter Völker wie den Tolteken auf.[32]

Ebenso wie den übrigen Völkern Amerikas (mit Ausnahme der Inkas, die in geringem Umfang Lamas nutzten), standen den Maya keine Lasttiere zur Verfügung. Das Rad (obwohl prinzipiell bekannt und für Spielzeug in Form von Tierfiguren verwendet) fand als mechanisches Hilfsmittel keine Verwendung, was meist auf den Mangel an Zugtieren und das unwegsame Gelände zurückgeführt wird.[33] Die großen Mengen Baumaterial wurden daher ausschließlich durch Menschenkraft bewegt.

Kriegswesen

Manche Historiker sehen in den Kriegen der Maya untereinander einen der Gründe für den Untergang der klassischen Maya-Kultur. Bei den klassischen Maya waren Kriegsführung und die kulturelle Blüte (etwa 500–1200[34]) zwar jahrhundertelang Hand in Hand gegangen, es findet sich aber eine Reihe von Indizien dafür, dass es in der Zeit des Niedergangs der klassischen Zentren vermehrt zu Kriegshandlungen kam. Möglicherweise hat später auch die Kombination der traditionellen Auseinandersetzungen untereinander mit der Veränderung von anderen Bedingungen wie des Klimas zur Niederlage gegen die Spanier beigetragen.

Häufiges Ziel des Krieges war die dynastische Kontrolle über konkurrierende Stadtstaaten. Der Krieg wurde geführt, um eine feindliche Dynastie durch abhängige Herrscher zu ersetzen. In politischer Hinsicht ebenfalls wichtig war die Reputation, die siegreiche Herrscher und teilnehmende Adlige im Krieg gewinnen konnten. In wirtschaftlicher Hinsicht war die Kontrolle des Fernhandels sowie die „Einwerbung“ von Tributen wichtig. Es wurden wohl auch Einwohner besiegter Städte versklavt. In klassischer Zeit wurden Kriege offenbar nicht geführt, um eine gegnerische Stadt zu zerstören oder um das eigene Territorium zu erweitern. Stattdessen wurde eine besiegte Stadt und ihr Gebiet über Tribute und ergebene oder verwandte Herrscher abhängig gemacht. Es kam nicht zur Ausbildung von territorial bestimmten größeren Königreichen. Vielmehr begnügten sich mächtige Herrscher mit dem Titel eines „Oberkönigs“ und abhängigen Königen, die auf ihren Herrscherstelen den Hinweis verewigten „König W von Y wurde eingesetzt durch König X von Z“. Ein Nachteil des auf persönliche Abhängigkeit zielenden Herrschaftssystems der Maya war, dass die Bindungen zwischen den Städten fragil waren und so regelmäßig Grund für neue Kriege bestand.

Bewaffnung

Die Maya-Krieger benutzten Speerschleudern (atlatl), Blasrohre sowie mit Obsidian-Klingen ausgestattete Schlagwaffen wie Keulen, Speere, Äxte und Messer. Ebenfalls verwendet wurden Pfeil und Bogen. Diese scheinen jedoch in klassischer Zeit keine große Rolle gespielt zu haben, während Abbildungen aus der Zeit der spanischen Eroberung zahlreiche Kämpfe zeigen, in denen Pfeil und Bogen von (den allerdings hier verschanzten) Maya-Kriegern verwendet werden. Während Helme anscheinend wenig benutzt wurden, gebrauchten die Maya aber Schilde aus Holz und Tierhaut und auch aus gewebten Matten.

Formen des Kriegswesens

Über die Formen der Kriegsausübung bei den klassischen Maya ist man auf Mutmaßungen angewiesen. Spanische Darstellungen aus der Zeit der Eroberung zeigen uns zumeist einfach gekleidete Kämpfer im weißen Baumwollkostüm und mit dem typischen Rundschild, während ältere Darstellungen aus klassischer Zeit wie die Wandgemälde von Bonampak auch äußerst aufwändig kostümierte Krieger darstellen. Die aufwändige Kriegstracht war wahrscheinlich militärischen Führern und Spezialisten vorbehalten.

Bei den Maya scheint es keine Soldaten („bezahlte Berufskrieger“) – also kein stehendes Heer im eigentlichen Sinn – gegeben zu haben, wahrscheinlich wurden im Kriegsfall der Adel, als militärische Führer mit den ihnen unterstehenden, kurzfristig ausgehobenen Bauern u. a. ergänzt. Dieses Rekrutierungsverfahren erlaubte es in Zeiten geringer bäuerlicher Arbeitslast, auch sehr große Kampfverbände zusammenzustellen.[35] Da nicht wenige Siege über Könige und ganze Städte überliefert sind, muss die militärische Mobilisierung von Zeit zu Zeit beträchtlich gewesen sein. Andererseits sind die erhaltenen Verteidigungsanlagen (Systeme aus Gräben und Palisaden) der Stadtstaaten bei weitem nicht so ausgebaut, wie man es von anderen Kulturen kennt. In der Zeit der Postklassik hingegen kommt es auch zur Anlage regelrechter Befestigungen. Besonders im südlichen Hochland, das dem Druck der Azteken ausgesetzt war, werden nun Siedlungen vermehrt auf Bergen angelegt und durch massive Steinbauten geschützt.

Krieg wurde offenbar nicht in Formation geführt. Überfallartige Kriege wurden anscheinend bereits in der Zeit der Klassik ausgetragen. Dabei entführte man zuerst den feindlichen König, um im Anschluss die führungslos gewordenen Bewohner seines Reichs zu unterwerfen.

Forschungsgeschichte

In den 1830er Jahren erkundete Juan Galindo die Ruinen von Palenque und Copán und erkannte, dass sie keinesfalls, wie damals noch angenommen, von den antiken Hochkulturen Europas, Afrikas oder Asiens erbaut worden waren, sondern von den Vorfahren der damaligen Maya. Auch erkannte er den Charakter der Hieroglyphen als Schrift. Seine Schriften sowie die Zeichnungen Johann Friedrich von Waldecks inspirierten John Lloyd Stephens und Frederick Catherwood, die zwischen 1839 und 1841 zahlreiche Ruinenstätten bereisten und detailliert dokumentierten und so zu Pionieren der Mayanistik wurden.

In den 1870er Jahren begann Teobert Maler eine über drei Jahrzehnte währende fotografische und architektonische Dokumentation von Ruinenstätten in Mexiko, Guatemala und Belize, ebenso wie Alfred Maudslay seit Anfang der 1880er Jahre. Maudslay machte auch umfangreiche Abdrücke und Fotografien der Glyphen und konnte europäischen Forschern so erstmals korrekte Kopien zugänglich machen.

Mit den Ausgrabungen des Peabody Museum of Archaeology and Ethnology ab 1892 in Copán begann die Geschichte der akademischen und systematischen Ausgrabungen der Maya-Zivilisation.[36] Während Amateurarchäologen wie Thomas Gann zu dieser Zeit noch eher plündernd agierten,[37] professionalisierte sich der Umgang mit den Stätten nach der Jahrhundertwende zunehmend durch Archäologen wie Sylvanus Griswold Morley, Harry Evelyn Dorr Pollock, Ralph L. Roys oder Eric Thompson.

Lange blieb die Schrift der Maya unentschlüsselt. Zwar war es 1830 bereits Constantine S. Rafinesque-Schmaltz gelungen, die Zahlenschrift der Maya lesbar zu machen und 1898 konnte Ernst Förstemann den Kalenderteil des Codex Dresdensis entschlüsseln, entscheidende Fortschritte gelangen danach jedoch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1952 publizierte Juri Knorosow seine Arbeit, die die Natur der Hieroglypghen als gemischte Bild- und Silbenzeichen beschrieben und Tatiana Proskouriakoff konnte Ende der 1950er Jahre anhand mehrerer Stelen eine Reihe von Lebensdaten von Herrschern kontextualisieren und so erstmals Glyphen lesbar machen. Durch die Arbeit einer Generation junger Forscher wie David Stuart und Linda Schele gelang dann in den 1990er Jahren der Durchbruch bei der Entschlüsselung der Schrift.

Siehe auch

Literatur

- Berthold Riese: Die Maya: Geschichte, Kultur, Religion. 8., durchgesehene Auflage. Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-46264-1.

- Scott R. Hutson, Traci Ardren (Hrsg.): The Maya World. Routledge 2020, ISBN 978-1-032-33616-9

- Simon Martin, Nikolai Grube: Chronicle of the Maya kings and queens: deciphering the dynasties of the ancient Maya. Thames & Hudson, London, 2008, ISBN 978-0-500-28726-2

Dokumentationen

- Die großen Geheimnisse der Maya – Das erste Bauwerk. (1/4) (Originaltitel: Le mystère des Mayas: des origines à la chute.) TV-Dokumentation von Claire Denavarra (Regie), F 2023, Deutsche Synchronfassung: ZDF 2023.

- Die großen Geheimnisse der Maya – Aufstieg zur Hochkultur. (2/4) (Originaltitel: Le mystère des Mayas: L’émergence de la civilisation.) TV-Dokumentation von Claire Denavarra (Regie), F 2023, Deutsche Synchronfassung: ZDF 2023.

- Die großen Geheimnisse der Maya – Blütezeit und Zusammenbruch. (3/4) (Originaltitel: Le mystère des Mayas: Les cités Mayas abandonnées.) TV-Dokumentation von Claire Denavarra (Regie), F 2023, Deutsche Synchronfassung: ZDF 2023.

- Die großen Geheimnisse der Maya – Vermächtnis. (4/4) (Originaltitel: Le mystère des Mayas: Les Mayas, ont-ils survecu à leur chute ?) TV-Dokumentation von Claire Denavarra (Regie), F 2023, Deutsche Synchronfassung: ZDF 2023.

Weblinks

- WAYEB (Europäische Mayanisten-Vereinigung)

- Mesoweb, Seite über mesoamerikanische Kulturen mit Akzent auf den Maya und ihrer Schriftsprache; ältere Artikel sind als PDF downloadbar. Englisch und Spanisch.

Einzelnachweise

- ↑ a b Sachse, Frauke, Dürr, Michael, Klingler, Christian W.: Digitale Erschließung und systematische Annotation kolonialer Wörterbücher am Beispiel der Mayasprache K'iche'. 2017, urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2017-2-3.

- ↑ Anthony P. Andrews: Ancient Maya ports, port facilities, and navigation. In: The Maya World. 1. Auflage. Routledge, 2020, ISBN 978-1-351-02958-2, S. 269–286, doi:10.4324/9781351029582-18.

- ↑ Nikte' Maria Juliana, Sachse, Frauke: K'ichee' Achi - Grammatikübersicht und Vokabular. 1997, ISBN 3-931419-21-5.

- ↑ a b David Freidel: The Origins and Development of Lowland Maya Civilisation. In: The Cambridge World Prehistory. Band 2. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-1-139-01783-1, S. 1043–1057, doi:10.1017/cho9781139017831.070.

- ↑ Simon Martin, Nikolai Grube: Chronicle of the Maya kings and queens: deciphering the dynasties of the ancient Maya. Rev. ed Auflage. Thames & Hudson, London 2008, ISBN 978-0-500-28726-2, S. 8.

- ↑ Scott R. Hutson, Traci Ardren: Introduction. In: Scott R. Hutson, Traci Ardren (Hrsg.): The Maya world (= Routledge worlds). Nr. 38. Routledge, New York 2020, ISBN 978-1-138-49283-7, S. 7–10.

- ↑ a b Berthold Riese: Die Maya: Geschichte, Kultur, Religion. 8. überarbeitete Auflage. Verlag C.H. Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-46264-1, S. 17–21.

- ↑ Takeshi Inomata u. a.: Monumental architecture at Aguada Fénix and the rise of Maya civilization. In: Nature. 3. Juni 2020 (Online.)

- ↑ Takeshi Inomata: The Isthmian Origins of the E Group and Its Adoption in the Maya Lowlands. In: Jerry Murdock, Anne S. Dowd, Arlen F. Chase, David A. Freidel (Hrsg.): Maya E Groups: Calendars, Astronomy, and Urbanism in the Early Lowlands. University Press of Florida, 2017, ISBN 978-0-8130-5281-6, S. 215–252.

- ↑ Forscher entdecken älteste und größte Monumentalanlage der Maya Spiegel Online, 3. Juni 2020.

- ↑ Ivan Šprajc, Takeshi Inomata, Anthony F. Aveni: Origins of Mesoamerican astronomy and calendar: Evidence from the Olmec and Maya regions. In: Science Advances. Band 9, Nr. 1, 6. Januar 2023, doi:10.1126/sciadv.abq7675.

- ↑ Nikolai Grube: Maya, Gottkönige im Regenwald. Köln 2000, ISBN 3-8290-1564-X.

- ↑ Jacey Fortin: Lasers Reveal a Maya Civilization So Dense It Blew Experts’ Minds. In: The New York Times. 3. Februar 2018, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 4. April 2019]).

- ↑ Nikolai Grube: Maya, Gottkönige im Regenwald. Köln 2000, S. 103.

- ↑ Simon Martin, Nikolai Grube: Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Thames & Hudson, London 2000, S. 40.

- ↑ O. F. Cook: Milpa agriculture, a primitive tropical system. In: Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution = Annual report 1919. Washington (D.C.) 1921, S. 307–326.

- ↑ Gerald Haug et al.: Climate and the Collapse of Maya Civilization. In: Science. Band 299, 2003, S. 1731–1735, doi:10.1126/science.1080444.

- ↑ Ancient Dry Spells Offer Clues About the Future of Drought. NASA, Goddard Institute for Space Studies, 8. Dezember 2011 (mit Video und Grafik).

- ↑ Warum die Maya-Kultur unterging, Focus, 24. Februar 2012.

- ↑ Hernán Cortés, Hermann Homann: Die Eroberung Mexicos: Berichte an Kaiser Karl V. 1520-1524. Erdmann, Tübingen / Basel 1975, ISBN 3-7711-0195-6, S. 38.

- ↑ a b c d e Eleanor M. King: Maya Commerce. In: Scott R. Hutson, Traci Ardren (Hrsg.): The Maya World. Routledge, London 2020, ISBN 978-1-351-02958-2, S. 443–458.

- ↑ a b c Arlen F. Chase, Diane Z. Chase, Adrian S. Z. Chase: Ancient Maya economics: models, markets, and trade routes. In: Frontiers in Human Dynamics. Band 7, 28. April 2025, doi:10.3389/fhumd.2025.1577960.

- ↑ Vgl. zur Überschrift den Buchtitel von Nikolai Grube: Maya, Gottkönige im Regenwald Köln 2000.

- ↑ Franz Tichy: Codices und ihre Bedeutung für astrologische Vorstellungen und astronomische Erkenntnisse der Mexica und Maya. In: Carmen Arellano Hoffmann, Peer Schmidt: Die Bücher der Maya, Mixteken und Azteken. Die Schrift und ihre Funktion in vorspanischen und kolonialen Codices. Vervuert, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-89354-094-6, S. 307–342.

- ↑ Miriam Schultze: Traditionelle Religionen in Nordamerika. In: Harenberg Lexikon der Religionen. Harenberg, Dortmund 2002, ISBN 3-611-01060-X, S. 901.

- ↑ a b Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 94 f.

- ↑ Berthold Riese: Die Maya: Geschichte, Kultur, Religion. 8. überarbeitete Auflage. Verlag C.H. Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-46264-1, S. 44.

- ↑ a b Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 100.

- ↑ a b Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 96.

- ↑ Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 133.

- ↑ Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 174.

- ↑ Henri Stierlin: Maya: Guatemala, Honduras, Yukatan. Köln 1994, S. 59.

- ↑ Wolfgang Krischke: Warum nutzten die Maya das Rad nicht, obwohl sie es kannten? In: Jürgen Kaube, Jörn Laakmann (Hrsg.): Das Lexikon der offenen Fragen. J. B. Metzler, Stuttgart 2015, doi:10.1007/978-3-476-05468-5_69.

- ↑ Paul Diepgen, Heinz Goerke: Aschoff/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin. 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1960, S. 5–6 (Kulturvölker Altamerikas).

- ↑ Vgl. zu beiden Aussagen Simon Martin: Unter einem tödlichen Stern. Krieg bei den klassischen Maya. In: Nikolai Grube: Maya, Gottkönige im Regenwald. Köln 2000, S. 175–185, hier S. 185.

- ↑ Scott R. Hutson, Traci Ardren: Introduction. In: Scott R. Hutson, Traci Ardren (Hrsg.): The Maya world (= Routledge worlds). Nr. 38. Routledge, New York 2020, ISBN 978-1-138-49283-7, S. 1–5.

- ↑ Campaign to repatriate Maya artefacts to Belize escalates. 24. Mai 2025, abgerufen am 27. Juli 2025 (englisch).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: User:Vmenkov, Lizenz: CC BY-SA 3.0

On the central plaza of Dzibilchaltún. The ruins of the Spanish mission church at (center left) and Structure 36 (background right), seen from the south.

Autor/Urheber: HJPD, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Xelha, Quintana Roo, Mexiko: Spätpostklassiche Tempel

© Sémhur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Map of the Maya civilization cultural area.

Autor/Urheber: Takeshi Inomata, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Se trata de la ciudad maya más antigua descubierta. Cuenta con una enorme plataforma de tierra y arcilla de 15 m de alto, 1,400 m de largo y 400 m de ancho, delimitada por montículos en sus cuatro costados, lo que le da un volumen de 3,8 millones de metros cúbicos, convirtiendo a esta plataforma en la construcción antigua más grande del mundo.

Autor/Urheber: Laslovarga, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Cobá Village Pacchen, Traditional House Frontyard

Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Andre m als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Cenote - Brunnen in Chichén Itzá

- Autor:'André Möller (User:Andre_m)

- Datum:2003-August

Autor/Urheber: Pavel Vorobiev, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Mexiko mit der Nummer

Autor/Urheber: Pavel Vorobiev, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Mexiko mit der Nummer

Autor/Urheber: Tschips, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Xlahpak-Maya-Tempel "Watch of the lake" steht an der Einmündung eines der Kanäle in einen See, ca. 5 km südöstlich der Ruinen von Muyil

Autor/Urheber: Daniel Armesto, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Mexiko mit der Nummer

Autor/Urheber: Sarsach, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Mexiko mit der Nummer

(c) Ljuba brank in der Wikipedia auf Slowenisch, CC BY-SA 3.0

Slavolok na poti Calakmul - Kabah, Mehika.

Autor/Urheber:

- File:Carte monde Maya +1519+1695 HD.jpg: HERVE GALLET

- derivative work: Denis Barthel

Subsistance d'un contre pouvoir Itza à la colonisation Espagnole pendant 180 ans au Peten et au Bélize

Ruins of Iximche, Late Postclassic capital of the Kaqchikel Maya until 1524. Tecpán Guatemala, Chimaltenango Department, Guatemala. The two main buildings are the temples Structure 1 and Structure 2.

Autor/Urheber: Der ursprünglich hochladende Benutzer war Att309 in der Wikipedia auf Deutsch, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Pyramide in Chichen Itza, 11. Februar 2005 (selbst aufgenommen)

Att309 16:57, 24. Feb 2005 (CET)Autor/Urheber: HJPD, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Yucatan, Mexiko: Maya Herrschaften um ca. 1500 n. Chr.

Autor/Urheber: Campos.lino, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Bild zeigt das Denkmal in Mexiko mit der Nummer

Autor/Urheber: HJPD, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Uxmal, Yucatan, Mexico: Nonnenviereck. Nordgebäude, Fries mit Hausdarstellung, zwei doppelköpfige Schlangen am First