Lokalfarbe

Die Lokalfarbe oder Gegenstandsfarbe (auch Dingfarbe, Eigenfarbe, farbiger Eigenwert, Gedächtnisfarbe, Körperfarbe, Lokalton, Materialfarbe, Oberflächenfarbe oder Objektfarbe) ist eine Farbfunktion und gibt die charakteristische, objektive Farbe eines Gegenstandes wieder.[1][2][3] Wird die Lokalfarbe durch Modellierung, Schattierung und Spitzlichter (Glanzlichter, Lichtreflexe) beeinflusst, wird sie zur Erscheinungsfarbe (einer weiteren Farbfunktion).[4] Die Lokalfarbe besitzt in der gegenständlichen Kunst die Aufgabe, Gegenstände zu bezeichnen und abzubilden.[5]

Beschreibung

Die Lokalfarbe ist die Farbigkeit, die im mittleren, natürlichen Tageslicht erkennbar ist. Auf den Gegenstand fällt weißes Licht, das in allen Spektralfarben reflektiert werden kann. Da die Lokalfarbe durch Schatten nicht verändert wird (es handelt sich sonst um Erscheinungsfarbe), muss es sich um ein diffuses, ungerichtetes Licht handeln, das keinen Eigenschatten erzeugt. Dabei ist die vom Gegenstand angenommene Farbigkeit von chemischen Strukturen[6][7] des Gegenstandes abhängig. Die reflektierten Anteile führen zu einer wahrgenommenen Mischfarbe, der Lokalfarbe des Gegenstandes. Beispielsweise erscheint der Gegenstand rot, wenn er hauptsächlich rotes Licht reflektiert. Werden alle Spektralbereiche in voller Stärke reflektiert, erscheint er weiß, bei geringerer Lichtmenge im Schattenbereich grau.[8] Eine Malerei, die mit Lokalfarben gestaltet ist, wirkt abgeschlossen, fixiert und objektiv.[9]

Farbkonstanz

Wenn ein Gegenstand nicht mit weißem Licht beleuchtet wird, erscheint er dennoch in seiner Lokalfarbe. Unser visuelles Wahrnehmungssystem weist eine Farbkonstanz (chromatische Adaption) auf, d. h. ein bekannter Gegenstand besitzt für uns – unabhängig von Beleuchtungsunterschied, Blickwinkel, Entfernung, Helligkeit, Schatten und Umgebung – im Wesentlichen eine vorherrschende Farbe, diese entspricht der Lokalfarbe. Zum Beispiel wirkt Gras auch im rötlichen Abendlicht grün.[10]

Verwendung

Die Lokalfarbe findet Verwendung in der naturalistischen Malerei, vor allem in der Renaissance, im Barock, Klassizismus, in der Romantik, im Realismus, Surrealismus, Fotorealismus, wie auch in Architektur, Druckmedien, Filmen, Fotografie oder Werbung.

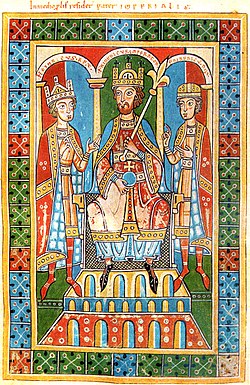

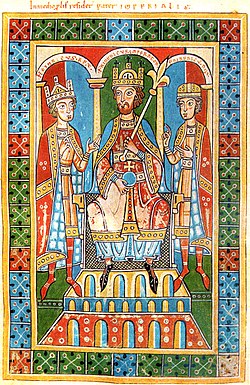

- Einfarbig-flächige Lokalfarben (ohne Modellierung, Schattierung und Spitzlichter) finden sich z. B. in der mittelalterlichen Buchmalerei, in Wappen, Comics und Vektorgrafiken. Auch Kinder verwenden beim Malen einfarbige Lokalfarben. Sie malen eine Wiese grün, den Himmel blau und ein Dach rot.[11]

- Weitaus häufiger kommt es vor, dass Lokalfarben durch Modellierung, Schattierung und Spitzlichter verändert werden, es handelt sich dann jedoch um Erscheinungsfarbe. Im Gemälde z. B. von Sebastiano Ricci erscheinen die Objekte und Personen in ihrer „natürlichen“ Farbe: der Himmel ist blau, das in Leder gebundene Buch in der rechten unteren Ecke des Bildes hat einen braunen Einband. Ein symbolischer Gehalt, wie beim roten Umhang, bleibt hiervon unberührt.

Erweiterung

Insgesamt finden sich immer auch Mischformen aus Lokalfarbe und anderen Farbfunktionen. Die spätmittelalterliche Malerei verbindet z. B. oft Lokalfarbigkeit mit Symbolfarben. Im Gegensatz zur Lokalfarbe bezieht die Erscheinungsfarbe Licht- und Schattenwirkungen sowie die Farbreflexe der Umgebung mit ein, etwa wenn Eigenschatten dargestellt werden oder wenn bei einer weißen Vase auf einem blauen Tischtuch die Schattenseite einen blauen Schimmer bekommt. Den Gesamtton eines Bildes beschreibt der Begriff Raumfarbe.

Einzelnachweise

- ↑ Klaus Borkmann, Dr. Sibylle Ehringhaus et al.: Duden Basiswissen Schule Kunst. 7. Klasse bis Abitur. Hrsg.: Simone Felgentreu, Prof. Dr. Karlheinz Nowald. Duden Schulbuchverlag, Mannheim und Berlin 2011, ISBN 978-3-411-71972-3, S. 247.

- ↑ Lokalfarbe, die. In: duden.de. Cornelsen Verlag GmbH, 2025, 19. März 2025, abgerufen am 19. März 2025.

- ↑ Robert Cumming: Kunst kompakt & visuell, Malerei, Bildhauerei, Künstler, Stile, Genres. Dorley Kindersley Verlag GmbH, München 2006, ISBN 978-3-8310-0951-0, S. 489.

- ↑ Ingo Wirth, Fachleiter für Kunst in Frankfurt am Main (Hrsg.): Kunst Pocket Teacher Abi, Basiswissen Oberstufe. 1. Auflage. Cornelsen Scriptor, Berlin 2007, ISBN 978-3-589-22499-9, S. 33.

- ↑ Stefan Jordan, Jürgen Müller (Hrsg.): Lexikon Kunstwissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stichwort: Farbe. Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 2012, ISBN 978-3-15-010844-4, S. 111.

- ↑ Anmerkung: Ein undurchsichtiger, farbiger Körper reflektiert einige Spektralfarben, ein durchsichtiger, farbiger Körper lässt einige Spektralfarben durch. (Roman Sexl, Ivo Raab, Ernst Streeruwitz: Der Weg zur modernen Physik. Eine Einführung in die Physik. S. 59.)

- ↑ Herbert Schöttle: Workshop Kunst. Unterrichtsideen für die Klassen 5–10. Band 1: Farbe / Malerei. Schöningh Verlag, Paderborn 2004, ISBN 978-3-14-018110-5, S. 84.

- ↑ Roman Sexl, Ivo Raab, Ernst Streeruwitz: Der Weg zur modernen Physik. In: Eine Einführung in die Physik. 1. Auflage. Band 2. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-425-05062-1, S. 58 und 59.

- ↑ Guschti Meyer: Sprache der Bilder. Kunst verstehen: Form, Farbe, Komposition. 15. Kapitel: Auffassung der Farbe. E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2011, ISBN 978-3-86502-280-6, S. 208.

- ↑ Klaus Eid, Michael Langer, Hakon Ruprecht: Grundlagen des Kunstunterrichts: Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Ferdinand Schöningh, Paderborn u. a. 2000, ISBN 3-8252-1051-0, S. 18 und 19.

- ↑ Klaus Eid, Michael Langer, Hakon Ruprecht: Grundlagen des Kunstunterrichts. Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2000, ISBN 3-8252-1051-0, S. 150.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Friedrich Barbarossa mit seinen Söhnen König Heinrich und Herzog Friedrich. Miniatur aus der Welfenchronik (Kloster Weingarten, 1179-1191). Heute Landesbibliothek Fulda.

Autor/Urheber: Saggittarius A, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Fumetto di Italino pubblicato sul Corriere dei Piccoli il 31 ottobre 1915.