Laser Interferometer Space Antenna

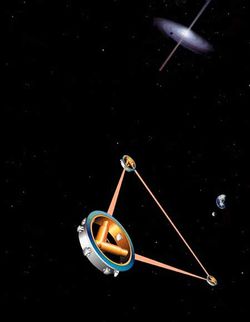

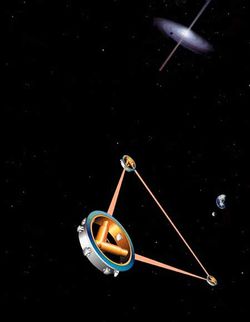

Laser Interferometer Space Antenna, besser bekannt unter der Abkürzung LISA, ist ein von der ESA geplantes Satellitenprojekt zur Messung von Gravitationswellen. LISA wird aus drei gleichen Satelliten bestehen, die ein Dreieck von 2,5 Millionen Kilometer Seitenlänge aufspannen und so einen weltraumgestützten Gravitationswellendetektor bilden. Die drei Satelliten sollen 2035 mit einer einzigen Ariane-6-Rakete gestartet werden und etwa 1,5 Jahre später ihren Zielorbit erreichen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Satelliten sich mit Hilfe von Sternenkameras autonom zueinander ausrichten und beginnen, Laserlicht auszusenden und zu empfangen. Die dadurch entstehenden Laserlinks zwischen den Satelliten ermöglichen eine Messung von Abstandsänderungen auf Pikometer Genauigkeit und dadurch die Messung von Gravitationswellen.[1] Das Messprinzip beruht, wie bei Erdgebundenen Detektoren wie LIGO, Virgo, KAGRA und GEO600, auf Interferometrie.

Gravitationswellen sind Transversalwellen, die eine periodische Stauchung und Streckung der Raumzeit senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung verursachen. Dies führt dazu, dass sich die Abstände zwischen Massen periodisch ändern, wenn sie in einer Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung liegen. Diese Abstandsänderung ist umso größer, je größer der Abstand zwischen den Massen ist.[2]

In jedem Satelliten befinden sich zwei Massen, die als Testmassen bezeichnet werden und als Endpunkte der Laserlinks zwischen den Satelliten dienen. Senkrecht zu LISA einfallende Gravitationswellen verursachen somit Abstandsänderungen zwischen allen sechs Testmassen, wobei die Abstandsänderungen zwischen Testmassen innerhalb eines Satelliten vernachlässigbar klein sind. Nur die Abstandsänderungen zwischen Testmassen unterschiedlicher Satelliten sind messbar und werden kontinuierlich laserinterferometrisch beobachtet.[1]

Wissenschaftliche Ziele der Mission

Das Ziel des Projekts ist die Messung von Gravitationswellen im Frequenzbereich zwischen 0,1 mHz und 1 Hz.[1] LISA wird somit Gravitationswellen in einem anderen Frequenzband messen als Detektoren auf der Erde, die für Frequenzen im Bereich von rund 10 Hz bis 10 kHz empfindlich sind.[3][4]

LISA wird für Gravitationswellen von superschweren Schwarzen Löchern in einem großen Teil des beobachtbaren Universums empfindlich sein und somit wesentlich empfindlicher sein als die bisherigen Detektoren wie LIGO. Eventuell werden auch diejenigen Wellen nachweisbar sein, die vom Urknall stammen. Auch sollen möglicherweise Veränderungen der Raumzeit bei HM Cancri gemessen werden können.

Technik

Mit der Mission LISA Pathfinder (LPF) von 2015 bis 2017 wurden Schlüsseltechnologien für LISA getestet. Die Messgenauigkeit übertraf dabei die Anforderungen um das Fünffache. An der University of Glasgow wurde das Herzstück von LISA Pathfinder getestet, die Funktion einer weiteren Schlüsseltechnologie mittels GRACE-FO.

Die Planung für LISA besteht aus einer Anordnung von drei Raumsonden, die in Form eines nahezu gleichseitigen Dreiecks entlang der Erdbahn um die Sonne kreisen und der Erde folgen. Der Abstand zur Erde beträgt dabei etwa 50 Millionen Kilometer.[5] Die Satelliten bilden zusammen ein Laserinterferometer mit Armlängen von 2,5 Millionen Kilometern.

Am 17. Juni 2025 wurde im Rahmen der Pariser Luftfahrtschau der Start der Entwicklung und Konstruktion der LISA Mission zwischen OHB und der Europäischen Weltraumorganisation besiegelt.[6]

Entwurf und Planung

Das Projekt wurde gemeinsam von der ESA und der NASA begonnen, jedoch beendete die NASA ihre Beteiligung 2011 wegen Haushaltskürzungen.

Ein internationales Wissenschaftler-Konsortium hatte auf der Basis von LISA das Projekt Evolved Laser Interferometer Space Antenna (eLISA) entwickelt, um nach dem NASA-Ausstieg die Kosten zu senken. Der ursprüngliche Plan für LISA sah 5 Millionen Kilometer lange Arme vor. Die Länge der Arme wurde auf 2,5 Millionen Kilometer reduziert, die Satelliten wären mit Sojus-Raketen ins All gebracht worden und eLISA/NGO wäre, um Treibstoff zu sparen, nicht abgebremst worden, sondern wäre von der Erde weggeflogen und hätte somit nur für maximal 6 Jahre arbeiten können.[7]

Das eLISA/NGO-Projekt wurde im Januar 2012 als einer von drei Kandidaten für das Cosmic-Vision-Programm eingereicht.[7] Im Mai 2012 entschied die ESA jedoch, dass nicht eLISA/NGO, sondern das JUICE-Projekt vorrangig weiter verfolgt wird.[8] Am 5. Mai 2013 stellte die ESA zwei weitere sogenannte „Large-Class Missions“ in Aussicht. Die Bewertung zu eLISA/NGO fiel am 28. November 2013 positiv aus.[9][10] Unter der Bezeichnung New Gravitational wave Observatory (NGO)[11] wurde das Projekt von der ESA als L3-Mission unter dem Thema „Das gravitative Universum“ in die weiteren Planungen aufgenommen.[10][12]

Nachdem 2015 LIGO die lokale Messbarkeit von Gravitationswellen bewiesen hatte und 2016 die ESA-Mission LISA Pathfinder wichtige Techniken für die späteren Satelliten testen konnte, wurde das Projekt erweitert und wieder in LISA umbenannt. 2017 wählte die ESA einen überarbeiteten LISA-Vorschlag für eine Designstudie aus. Er wurde im Juni 2017 als Large-Class Mission in das Wissenschaftsprogramm der ESA aufgenommen. Ebenfalls 2017 entschied die ESA, weitgehend den ursprünglichen Plan für LISA umzusetzen.[13] Eine erste Überprüfung des gesamten Konzepts wurde im Januar 2018 abgeschlossen und verlief positiv, der Weg zur Entwicklung der Technologie war damit frei. Im April 2022 wurde der Übergang in die Phase B1 mit der Festlegung des endgültigen Designs und der Entwicklung aller noch notwendigen Technologien begonnen. In dieser Zeit konnten auch eventuelle Abkommen für die Beteiligung und Beiträge anderer Weltraumorganisationen beschlossen werden.[14] Im Januar 2024 wurde die Mission zur Realisierung angenommen. Der Start ist für 2035 anvisiert.[15]

Literatur

- Arun, K.et al. (2022). New horizons for fundamental physics with LISA. Living Reviews in Relativity. 25. 10.1007/s41114-022-00036-9.

Weblinks

- Website des Projekts (englisch)

- ESA-Website über LISA (englisch)

- The ESA–L3 Gravitational Wave Mission, Gravitational Observatory Advisory Team Final Report vom 28. März 2016. PDF (englisch)

- astronews.com: Die Geburt der LISA-Mission

Einzelnachweise

- ↑ a b c Monica Colpi, Karsten Danzmann, Martin Hewitson, Kelly Holley-Bockelmann, Philippe Jetzer, Gijs Nelemans, Antoine Petiteau, David Shoemaker, Carlos Sopuerta, Robin Stebbins, Nial Tanvir, Henry Ward, William Joseph Weber, Ira Thorpe, Anna Daurskikh, Atul Deep, Ignacio Fernández Núñez, César García Marirrodriga, Martin Gehler, Jean-Philippe Halain, Oliver Jennrich, Uwe Lammers, Jonan Larrañaga, Maike Lieser, Nora Lützgendorf, Waldemar Martens, Linda Mondin, Ana Piris Niño, Pau Amaro-Seoane, Manuel Arca Sedda, Pierre Auclair, Stanislav Babak, Quentin Baghi, Vishal Baibhav, Tessa Baker, Jean-Baptiste Bayle, Christopher Berry, Emanuele Berti, Guillaume Boileau, Matteo Bonetti, Richard Brito, Riccardo Buscicchio, Gianluca Calcagni, Pedro R. Capelo, Chiara Caprini, Andrea Caputo, Eleonora Castelli, Hsin-Yu Chen, Xian Chen, Alvin Chua, Gareth Davies, Andrea Derdzinski, Valerie Fiona Domcke, Daniela Doneva, Irna Dvorkin, Jose María Ezquiaga, Jonathan Gair, Zoltan Haiman, Ian Harry, Olaf Hartwig, Aurelien Hees, Anna Heffernan, Sascha Husa, David Izquierdo, Nikolaos Karnesis, Antoine Klein, Valeriya Korol, Natalia Korsakova, Thomas Kupfer, Danny Laghi, Astrid Lamberts, Shane Larson, Maude Le Jeune, Marek Lewicki, Tyson Littenberg, Eric Madge, Alberto Mangiagli, Sylvain Marsat, Ivan Martin Vilchez, Andrea Maselli, Josh Mathews, Maarten van de Meent, Martina Muratore, Germano Nardini, Paolo Pani, Marco Peloso, Mauro Pieroni, Adam Pound, Hippolyte Quelquejay-Leclere, Angelo Ricciardone, Elena Maria Rossi, Andrea Sartirana, Etienne Savalle, Laura Sberna, Alberto Sesana, Deirdre Shoemaker, Jacob Slutsky, Thomas Sotiriou, Lorenzo Speri, Martin Staab, Danièle Steer, Nicola Tamanini, Gianmassimo Tasinato, Jesus Torrado, Alejandro Torres-Orjuela, Alexandre Toubiana, Michele Vallisneri, Alberto Vecchio, Marta Volonteri, Kent Yagi, Lorenz Zwick: LISA Definition Study Report. 12. Februar 2024, abgerufen am 13. Juli 2025.

- ↑ Bernard F. Schutz: A First Course in General Relativity. Second Edition, 13th printing Auflage. University Press, Cambridge 2018, ISBN 978-0-521-88705-2.

- ↑ D. V. Martynov, E. D. Hall, B. P. Abbott, R. Abbott, T. D. Abbott, C. Adams, R. X. Adhikari, R. A. Anderson, S. B. Anderson, K. Arai, M. A. Arain, S. M. Aston, L. Austin, S. W. Ballmer, M. Barbet, D. Barker, B. Barr, L. Barsotti, J. Bartlett, M. A. Barton, I. Bartos, J. C. Batch, A. S. Bell, I. Belopolski, J. Bergman, J. Betzwieser, G. Billingsley, J. Birch, S. Biscans, C. Biwer, E. Black, C. D. Blair, C. Bogan, C. Bond, R. Bork, D. O. Bridges, A. F. Brooks, D. D. Brown, L. Carbone, C. Celerier, G. Ciani, F. Clara, D. Cook, S. T. Countryman, M. J. Cowart, D. C. Coyne, A. Cumming, L. Cunningham, M. Damjanic, R. Dannenberg, K. Danzmann, C. F. Da Silva Costa, E. J. Daw, D. DeBra, R. T. DeRosa, R. DeSalvo, K. L. Dooley, S. Doravari, J. C. Driggers, S. E. Dwyer, A. Effler, T. Etzel, M. Evans, T. M. Evans, M. Factourovich, H. Fair, D. Feldbaum, R. P. Fisher, S. Foley, M. Frede, A. Freise, P. Fritschel, V. V. Frolov, P. Fulda, M. Fyffe, V. Galdi, J. A. Giaime, K. D. Giardina, J. R. Gleason, R. Goetz, S. Gras, C. Gray, R. J. S. Greenhalgh, H. Grote, C. J. Guido, K. E. Gushwa, E. K. Gustafson, R. Gustafson, G. Hammond, J. Hanks, J. Hanson, T. Hardwick, G. M. Harry, K. Haughian, J. Heefner, M. C. Heintze, A. W. Heptonstall, D. Hoak, J. Hough, A. Ivanov, K. Izumi, M. Jacobson, E. James, R. Jones, S. Kandhasamy, S. Karki, M. Kasprzack, S. Kaufer, K. Kawabe, W. Kells, N. Kijbunchoo, E. J. King, P. J. King, D. L. Kinzel, J. S. Kissel, K. Kokeyama, W. Z. Korth, G. Kuehn, P. Kwee, M. Landry, B. Lantz, A. Le Roux, B. M. Levine, J. B. Lewis, V. Lhuillier, N. A. Lockerbie, M. Lormand, M. J. Lubinski, A. P. Lundgren, T. MacDonald, M. MacInnis, D. M. Macleod, M. Mageswaran, K. Mailand, S. Márka, Z. Márka, A. S. Markosyan, E. Maros, I. W. Martin, R. M. Martin, J. N. Marx, K. Mason, T. J. Massinger, F. Matichard, N. Mavalvala, R. McCarthy, D. E. McClelland, S. McCormick, G. McIntyre, J. McIver, E. L. Merilh, M. S. Meyer, P. M. Meyers, J. Miller, R. Mittleman, G. Moreno, C. L. Mueller, G. Mueller, A. Mullavey, J. Munch, P. G. Murray, L. K. Nuttall, J. Oberling, J. O’Dell, P. Oppermann, Richard J. Oram, B. O’Reilly, C. Osthelder, D. J. Ottaway, H. Overmier, J. R. Palamos, H. R. Paris, W. Parker, Z. Patrick, A. Pele, S. Penn, M. Phelps, M. Pickenpack, V. Pierro, I. Pinto, J. Poeld, M. Principe, L. Prokhorov, O. Puncken, V. Quetschke, E. A. Quintero, F. J. Raab, H. Radkins, P. Raffai, C. R. Ramet, C. M. Reed, S. Reid, D. H. Reitze, N. A. Robertson, J. G. Rollins, V. J. Roma, J. H. Romie, S. Rowan, K. Ryan, T. Sadecki, E. J. Sanchez, V. Sandberg, V. Sannibale, R. L. Savage, R. M. S. Schofield, B. Schultz, P. Schwinberg, D. Sellers, A. Sevigny, D. A. Shaddock, Z. Shao, B. Shapiro, P. Shawhan, D. H. Shoemaker, D. Sigg, B. J. J. Slagmolen, J. R. Smith, M. R. Smith, N. D. Smith-Lefebvre, B. Sorazu, A. Staley, A. J. Stein, A. Stochino, K. A. Strain, R. Taylor, M. Thomas, P. Thomas, K. A. Thorne, E. Thrane, K. V. Tokmakov, C. I. Torrie, G. Traylor, G. Vajente, G. Valdes, A. A. van Veggel, M. Vargas, A. Vecchio, P. J. Veitch, K. Venkateswara, T. Vo, C. Vorvick, S. J. Waldman, M. Walker, R. L. Ward, J. Warner, B. Weaver, R. Weiss, T. Welborn, P. Weßels, C. Wilkinson, P. A. Willems, L. Williams, B. Willke, I. Wilmut, L. Winkelmann, C. C. Wipf, J. Worden, G. Wu, H. Yamamoto, C. C. Yancey, H. Yu, L. Zhang, M. E. Zucker, J. Zweizig: Sensitivity of the Advanced LIGO detectors at the beginning of gravitational wave astronomy. In: Physical Review D. Band 93, Nr. 11, 2. Juni 2016, S. 112004, doi:10.1103/PhysRevD.93.112004 (aps.org [abgerufen am 13. Juli 2025]).

- ↑ Sensitivity – Virgo. Abgerufen am 13. Juli 2025 (britisches Englisch).

- ↑ LISA Consortium: Mission Concept. Abgerufen am 19. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Construction of ESA’s ambitious LISA mission begins auf www.esa.int

- ↑ a b Maike Pfalz: Eine völlig andere Art der Astronomie. pro-physik.de, 17. Februar 2012, abgerufen am 19. Juli 2023.

- ↑ NGO. ESA, abgerufen am 6. April 2013 (englisch): „In May 2012, NGO was not selected by the SPC to continue into the definition phase.“

- ↑ Call for white papers for the definition of the L2 and L3 missions. ESA, abgerufen am 15. Mai 2013 (englisch).

- ↑ a b New vision to study the invisible universe. ESA, abgerufen am 1. Dezember 2013 (englisch).

- ↑ Next steps for LISA, Artikel vom 7. Februar 2012 auf sci.esa.int

- ↑ Max-Planck-Institute wirken bei den nächsten Großmissionen der ESA mit. MPI, abgerufen am 1. Dezember 2013.

- ↑ Gravitational wave mission selected, planet-hunting mission moves forward. 20. Juni 2017, abgerufen am 20. Juni 2017.

- ↑ LISA mission moves to final design phase. Abgerufen am 15. Oktober 2023 (englisch).

- ↑ Capturing the ripples of spacetime: LISA gets go-ahead. ESA-Pressemeldung vom 25. Januar 2024.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Technicians in Hangar AO on Cape Canaveral Air Force Station continue preflight checkout and testing of the Ulysses spacecraft. Ulysses is a NASA/European Space Agency project scheduled for launch on Space Shuttle Mission STS-41 this fall.