Kriemhildenstuhl

| Kriemhildenstuhl | ||

|---|---|---|

| ||

| Daten | ||

| Ort | Bad Dürkheim | |

| Bauherr | Römisches Reich | |

| Baustil | Steinbruch | |

| Baujahr | Antike | |

| Koordinaten | 49° 27′ 50″ N, 8° 9′ 31,2″ O | |

| Besonderheiten | ||

| • heute im Eigentum des Drachenfels-Clubs • in Mittelalter und Drittem Reich Falschinterpretation der Nutzung | ||

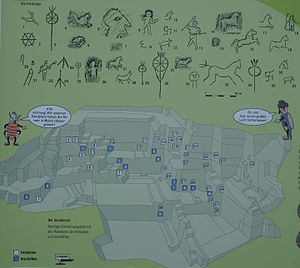

Neue Tafel Felsenbilder des Drachenfelsclubs | ||

Der Kriemhildenstuhl, seltener auch Krimhildenstuhl (mit kurzem i), auf der Waldgemarkung der pfälzischen Kreisstadt Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) ist ein ehemaliger römischer Steinbruch. Er wurde um das Jahr 200 n. Chr. von der 22. Legion der römischen Armee betrieben, die im gut 60 km entfernten Stützpunkt Mainz stationiert war.[1]

Der Kriemhildenstuhl befindet sich im Eigentum des Drachenfels-Clubs.[2] Das Gelände ist lt. Infotafel der Stadt Bad Dürkheim als Denkmalzone eingestuft,[3] die Denkmalliste des Landes führt es als Einzeldenkmal.[4]

Geographie

Lage

Der Kriemhildenstuhl liegt im Nordwesten von Bad Dürkheim links des Flüsschens Isenach auf einer Höhe von etwa 240 m ü. NHN[5] am Südosthang des 300 m hohen Kästenbergs. Dies ist ein südlicher Ausläufer des Teufelssteins (319 m), der zur Haardt gehört, dem Ostrand des Pfälzerwalds zur Rheinebene hin. Von der Anhöhe aus bietet sich ein umfassender Ausblick hinunter auf die Stadt und über die Ebene.

Umgebung

Direkt oberhalb des Kriemhildenstuhls erstreckt sich die Heidenmauer, eine 26 Hektar große befestigte keltische Siedlung aus der späten Hallstattzeit. Der Brunhildisstuhl, auch Brunholdisstuhl, wenige Meter nordöstlich des Kriemhildenstuhls war vermutlich ebenfalls ein römischer Steinbruch. Weitere Steingewinnung durch die Römer in der Nähe gab es im Kallstadter Tälchen und am Weilerskopf.

Grabungsgeschichte

Im Mittelalter wurde der Kriemhildenstuhl – wie der nahegelegene Brunhildisstuhl – fälschlich mit den germanischen Burgunden und dem Nibelungenlied in Verbindung gebracht. Wissenschaftliche Ausgrabungen wurden 1884, 1893/94, 1916/17, 1934/35 und 1937–1939 durchgeführt. In der Zeit des Nationalsozialismus gab es – erfolglose – Bestrebungen, durch Grabungen[6] zu belegen, dass es sich bei dem Steinbruch um eine altgermanische Kultanlage gehandelt habe.

Ausgrabungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erbrachten neue Forschungsergebnisse über Technik und Arbeitsorganisation der Römer und förderten über die bis dahin bekannten Inschriften hinaus weitere zutage.

Grabungsergebnisse

Technik und Arbeitsorganisation

In dem halbrunden Steinbruch wurde der weißliche quarzitische Sandstein der Karlstal-Schichten des Mittleren Buntsandsteins abgebaut. Dass die Steingewinnung in der Nähe des Plateaus vorgenommen wurde, liegt vermutlich daran, dass dort das Gestein nur mit wenig Erde überdeckt war.

Gearbeitet wurde mit mehreren Arbeitsgruppen, sogenannten Arbeitsköpfen. Einzelne Arbeitsköpfe waren 25 m über der nächsten Ebene darunter.

An den Schrotrillen lässt sich erkennen, dass die geförderten Steinblöcke Längen zwischen 1,20 und 3 m, Breiten zwischen 0,6 und 1,4 m und Höhen von 0,6 m hatten. Vereinzelt wurden auch Kapitelle und runde Steine, die eventuell für Säulen bestimmt waren, gefertigt. Die Blöcke wurden zunächst mit Schrothämmern an zwei Seiten aus der Felswand freigehauen, dann wurde mit Setzkellen die Unterseite ausgelöst. Beide Arten von Werkzeug wurden bei den Ausgrabungen gefunden.

Die Transportrille, in der die Blöcke auf Kufen und Rollen ins Tal geschafft wurden, ist noch gut zu erkennen.

Inschriften und Zeichnungen

Da die unteren Schichten des Steinbruchs während des Betriebs mit Abraum verfüllt wurden, blieben hier die Spuren römischer Werkzeuge sowie Inschriften und Zeichnungen sehr gut erhalten.

Arbeitsinschriften

- (angulus) Aici = Arbeitskopf des Aicus

- (H)ostili Geniali angulus Quin(ti) Purpurionis = Dem Hostilis Genialis (wird) der Arbeitskopf des Quintus Purpurio (zugewiesen)

- (angulus) Septimi VI id Aug = (Arbeitskopf) des Septimus am 8. August (übergeben)

Legionsinschriften

- I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ET GENIO/I(m)PERATORE/LVC(Lucio) SEPTIMO/SEVERO VEX(i)L(latio) L(egionis) XXII P(iae) F(idelis) = Weihung an Jupiter und den Genius des Kaiser Septimius Severus durch die Abteilung der 22. Legion, der rechtschaffenen und getreuen

- ob m(emoriam) Dat(ivi) Pr(o)c(uli) S(igniferi) = zum Gedenken an den Bannerträger Dativus Proculus

- Natalis m(iles) l(egionis) XXII p(iae) f(idelis) = Natalis, Soldat der 22. Legion, der rechtschaffenen und treuen

- Vog(e)llin(us) Perpet(uus) Leg(ionis) XXII P(iae) = Vogellinus Perpetuus, (Angehöriger) der 22. Legion, der rechtschaffenen

- Gettonius/Ursus Dossus(S)/LE LEG XXII A/LEG XXII P PF = Gettonius, Ursus und Dossus, Soldaten der Legio XXII Antoniniana(?) Legio XXII p(rimigeniae) p(iae) f(idelis) 22. Legion, der erstausgehobenen, getreuen und rechtschaffenen

Zeichnungen

Es finden sich Pferdedarstellungen, die vielleicht Abzeichen der hier tätigen Einheit waren, außerdem Abbildungen von Menschen, Phalli und Vulven. Ob die Geschlechtssymbole in Verbindung zu einem religiösen Kult stehen oder eher heutigen Latrinenschmierereien entsprechen, lässt sich nicht eindeutig beurteilen.

Bei Raddarstellungen und Hakenkreuzen könnte es sich um religiöse Symbole, aber auch um Arbeitsmarkierungen handeln.

Literatur

(aktuellste unten)

- Thomas Kreckel: „Sonnenheiligtum“ und „Kultburg“. Die Geschichte der Grabungen auf der „Heidenmauer“ und im „Kriemhildenstuhl“ bei Bad Dürkheim in den 1930er Jahren. In: Egon Schallmayer, Katharina von Kurzynski (Hrsg.): Archäologie und Politik. Archäologische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im zeitgeschichtlichen Kontext. Internationale Tagung anlässlich „75 Jahre Ausgrabungen am Glauberg“ vom 16. bis 17. Oktober 2008 in Nidda-Bad Salzhausen. Bonn 2011, S. 271–278.

- Hans Schleif: Die SS-Ausgrabung am „Kriemhildenstuhl“ bei Bad Dürkheim. 1. Vorbericht. Germanien 1938, S. 289–296.

- Helmut Bernhard: Der römische Steinbruch „Krimhildenstuhl“ bei Bad Dürkheim. In: Karl-Heinz Rothenberger, Karl Scherer, Franz Staab, Jürgen Keddigkeit (Hrsg.): Pfälzische Geschichte. 2., verbesserte Auflage. Band 1. Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern 2002.

- Helmut Naumann: Brunoldes Stul. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. Nr. 63, 1965, S. 34–94.

- Hans Schleif: Die SS-Ausgrabung am „Kriemhildenstuhl“ bei Bad Dürkheim. 2. Vorbericht. Germanien 1939, S. 340–345.

- Friedrich Sprater: Limburg und Kriemhildenstuhl. Speyer 1948.

- Josef Röder: Der Kriemhildenstuhl. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. Nr. 67, 1969, S. 110–132.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Helmut Bernhard: Der römische Steinbruch „Krimhildenstuhl“ bei Bad Dürkheim. 2002, S. 88 ff.

- ↑ Der Kriemhildenstuhl. Drachenfels-Club, abgerufen am 24. November 2021.

- ↑ Stadt Bad Dürkheim: Infotafel am Kriemhildenstuhl.

- ↑ Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis Bad Dürkheim. Mainz 2021[Version 2022 liegt vor.], S. 9 (PDF; 5,1 MB).

- ↑ Lage und Höhe des Kriemhildenstuhls auf: Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise), abgerufen am 24. November 2021.

- ↑ Grabungen von Hans Schleif in den Jahren 1937–1939, siehe auch Artikel zur Heidenmauer.

Auf dieser Seite verwendete Medien

(c) Karte/Map: NordNordWest/Lencer, Lizenz/Licence: Creative Commons by-sa-3.0 de

Positionskarte für Rheinland-Pfalz, Deutschland

Autor/Urheber: Maik Riede, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Kriemhildenstuhl , römischer Steinbruch bei Bad Dürkheim, Pfalz, Deutschland

Autor/Urheber: Maik Riede, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Kriemhildenstuhl Panorama, römischer Steinbruch bei Bad Dürkheim, Pfalz, Deutschland

Autor/Urheber: Friedrich Haag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

- Bezeichnung: Kriemhildenstuhl

- Lage: Nördlich von Bad Dürkheim, über dem Tal der Isenach.

- Ort: Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

- Bauzeit: 3. Jahrhundert

- Beschreibung: Römischer Steinbruch, terrassenförmig abgebaute Quarzsandsteinwände mit Inschriften und Zeichnungen.

Autor/Urheber: Dietrich Krieger, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Kriemhieldenstuhl, Inschriften der 22. römischen Legion. Nesselhauf 80a (Bad Durkheim): /VRSVS DOSSV(S)/LE LEG XXII A/LEG XXII P PF

Gettonius, Ursus und Dossus, Soldaten der Legio XXII

Antoniniana(?) Legio XXII p(rimigeniae) p(iae) f(idelis)Autor/Urheber: DKrieger, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Feldzeichen der 22. römischen Legion (Legio XXII Primigenia)in dem von ihr betriebenen Steinbruch bei Bad Dürkheim, heute als Kriemhildenstuhl bekannt.

Autor/Urheber: Friedrich Haag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

- Bezeichnung: Kriemhildenstuhl

- Lage: Nördlich von Bad Dürkheim, über dem Tal der Isenach.

- Ort: Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

- Bauzeit: 3. Jahrhundert

- Beschreibung: Römischer Steinbruch, terrassenförmig abgebaute Quarzsandsteinwände mit Inschriften und Zeichnungen.

Autor/Urheber: Friedrich Haag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

- Bezeichnung: Kriemhildenstuhl

- Lage: Nördlich von Bad Dürkheim, über dem Tal der Isenach.

- Ort: Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

- Bauzeit: 3. Jahrhundert

- Beschreibung: Römischer Steinbruch, terrassenförmig abgebaute Quarzsandsteinwände mit Inschriften und Zeichnungen.

Autor/Urheber: Dietrich Krieger, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Römischer Steinbruch Kriemhildenstuhl, Bad Dürkheim.

Autor/Urheber: Immanuel Giel, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Kriemhildenstuhl ist ein ehemaliger römischer Steinbruch, der um das Jahr 200 n. Chr. von der 22. Legion der römischen Armee betrieben wurde.