Kadyny

| Kadyny | ||

|---|---|---|

| ? |

| |

| Basisdaten | ||

| Staat: | Polen | |

| Woiwodschaft: | Ermland-Masuren | |

| Powiat: | Elbląski | |

| Gmina: | Tolkmicko | |

| Geographische Lage: | 54° 18′ N, 19° 29′ O | |

| Einwohner: | 500 | |

| Postleitzahl: | 82-340 | |

| Telefonvorwahl: | (+48) 55 | |

| Kfz-Kennzeichen: | NEB | |

| Wirtschaft und Verkehr | ||

| Nächster int. Flughafen: | Danzig | |

Kadyny [] (deutsch Cadinen oder Kadinen) ist ein Dorf in der Gemeinde Tolkmicko (Tolkemit) im Powiat Elbląski (Elbinger Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Geographische Lage

Das Dorf liegt im ehemaligen Westpreußen, am Frischen Haff an der Ostsee, etwa 16 Kilometer nordnordöstlich von Elbląg (Elbing) und 4 ½ Kilometer südwestlich von Tolkmicko (Tolkemit).

Geschichte

Die erste Erwähnung einer Siedlung an der Stelle des Ortes stammt aus einer Urkunde des Jahres 1255, in welcher der Ort als terra Kadinensis erwähnt wird. Im Jahr 1354 hieß er Kudien. Der Name leitet sich von prußisch „kudas“ ab und bedeutet „mager, elend“. Die Cadina war eine altpreußische Burg, die dort lag, wo eine Klosterruine erhalten ist. Der Sage nach geht der Name jedoch auf Cadina, die Tochter eines prußischen Häuptlings, zurück.

Ab 1415 war die Familie Baysen im Besitz des Ortes. Das Gut Cadinen wechselte noch öfter den Besitzer; unter anderem war es von 1624 bis 1787 im Besitz der Grafenfamilie von Schlieben. Um 1720 ließ die Familie ein steinernes, zweietagiges Gutshaus errichten, das später noch mehrfach umgebaut wurde. Nachdem der preußische General Wilhelm von Schwerin das Rittergut 1787 erworben hatte, erfolgten umfangreiche Veränderungen an den Gebäuden und in der Umgebung. So wurde auch die Cadiner Chaussee angelegt. In der Folgezeit wechselte das Gut immer wieder die Besitzer; unter anderem war Gotthilf Christoph Struensee von 1804 bis 1814 Eigentümer.[1] Im Jahr 1817 kaufte von Christoph von Struensee der Kaufmann Daniel Birkner den ganzen Besitz Cadinen für 63.000 Taler.[2] 1840 kaufte der Gutsbesitzer Birkner auf Cadinen für 2596 Taler die Gebäude des 1826 aufgehobenen Franziskaner-Klosters Cadinen nebst dem zugehörigen Fundus von acht Morgen 60 Quadratruten Ackerland und elf Morgen 79 Quadratruten Wiesen.[3]

1898 überließ der verschuldete Braunsberger Landrat Arthur Birkner, Enkel des Daniel Birkner,[2] den Landsitz dem deutschen Kaiser Wilhelm II., der ihn zu seiner Sommerresidenz ausbauen ließ.[4]

Seitdem wurde Cadinen auch als Schloss bezeichnet. Interessant an Cadinen waren für den Kaiser zunächst die großen Wälder rings um den Ort in einer topografisch stark gegliederten Landschaft mit Steilküste zum Frischen Haff. Diese Wälder ließ der Kaiser sogleich unter Schutz stellen, um hier Jagden veranstalten zu können.

Wilhelm veranlasste 1904 die Gründung einer Majolika-Werkstatt auf dem Gelände, deren Produkte als Cadiner Fliesen bei mehreren U-Bahnhöfen in Berlin, wo 1902 die Kadiner Straße so genannt wurde, beim Alten Elbtunnel in Hamburg und anderen repräsentativen Bauten Verwendung fanden.[5] Für das Werk arbeiteten Künstler wie Ludwig Manzel oder Max Bezner. Kleinere in Cadinen hergestellte plastische Arbeiten wurden vom Kaiser gerne als Geschenke genutzt.[6] Die charakteristische Farbe des Materials erhielt in dieser Zeit den Namen „Cadiner Rot“. Im Hotel „Atlantic“ in Hamburg gibt es ein mit Majolikafliesen gestaltetes zwei Meter hohes Wandporträt von Wilhelm II. von Paul Heydel, das aus dieser Werkstatt stammt. Der Kaiser ließ auch ein repräsentatives Gestüt errichten, in dem Trakehner, aber auch Holsteiner gezüchtet wurden. Die Baumeister des Kaisers errichteten ab 1899 nicht nur das Gestüt und die kaiserliche Residenz, sondern gestalteten den gesamten Ort neu. Cadinen wurde zum Badeort.

Am 1. April 1927 hatte der Gutsbezirk Cadinen eine Flächengröße von 1635 Hektar, und am 16. Juni 1925 hatte dieser Gutsbezirk 414 Einwohner. Zu den gleichen Zeiten hatte der Gutsbezirk Kickelhof eine Flächengröße von 188 Hektar und 64 Einwohner.[7] Am 17. Oktober 1928 wurden die Gutsbezirke Cadinen und Kickelhof zur Landgemeinde Cadinen zusammengeschlossen.[8] Im Jahr 1939 hatte die Landgemeinde Cadinen 449 Einwohner.[9]

Im Jahr 1945 gehörte die Landgemeinde Cadinen zum Landkreis Elbing im Reichsgau Danzig-Westpreußen im Regierungsbezirk Danzig des Deutschen Reichs. Cadinen war Sitz des Amtsbezirks Cadinen.[8]

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Region im Februar 1945 von der Roten Armee besetzt. Anschließend wurde Cadinen zusammen mit der gesamten südlichen Hälfte Ostpreußens von der Sowjetunion besatzungsrechtlich der Volksrepublik Polen zur Verwaltung überlassen. Der Ortsname Cadinen wurde zu „Kadyny“ polonisiert. In der Folgezeit wurde die einheimische Bevölkerung von der polnischen Administration aus dem Kreisgebiet vertrieben.

Nach Kriegsende konfiszierte die Volksrepublik Polen das Gestüt. Der ganze Ort wurde nach 1989 von der polnischen Verwaltungsbehörde unter Denkmalschutz gestellt. Er hat sich zu einem beliebten Ziel für den Tourismus entwickelt.[10]

Demographie

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1818 | 157 | Hauptgut und adliges Dorf[11] |

| 1852 | 276 | Gut[12] |

| 1864 | 294 | am 3. Dezember, Gutsbezirk, mit einer Flächengröße von 6404 Morgen und 25 Wohngebäuden[13] |

| 1867 | 267 | am 3. Dezember, Rittergut[14] |

| 1871 | 254 | am 1. Dezember, Rittergut, davon 130 Evangelische, 120 Katholiken und vier sonstige Christen, in 24 Wohngebäuden[14] |

| 1885 | 256 | am 1. Dezember, Gutsbezirk mit einer Flächengröße von 1635 Hektar und 27 Wohngebäuden; davon 140 Evangelische, 115 Katholiken und ein sonstiger Christ[15] |

| 1895 | 355 | am 2. Dezember, Gutsbezirk mit einer Flächengröße von 1635 Hektar und 22 bewohnten Wohngebäuden; davon 218 Evangelische, 135 Katholiken und zwei sonstige Christen (zwölf Einwohner mit polnischer Muttersprache)[16] |

| 1910 | 387 | am 1. Dezember, Gutsbezirk, davon 251 Evangelische, 134 Katholiken und zwei sonstige Christen, sämtlich mit deutscher Muttersprache[17][18] |

| 1925 | 414 | Gutsbezirk, am 16. Juni 1925[19] |

| 1933 | 444 | Landgemeinde[20] |

| 1939 | 449 | Landgemeinde[20] |

Verkehr

Straßen

Durch die Stadt verläuft die Woiwodschaftsstraße Nr. 503.

Bahn

Zum Ort gehörte einmal ein Haltepunkt an der Bahnstrecke Elbląg–Braniewo, dieser lag aber weitab vom Ortszentrum etwas über der Seehöhe des Frischen Haffs.

Schifffahrt

Ein Yachthafen befindet sich seit 2015 im „Srebrna Riwiera“-Freizeitkomplex, er kann von Schiffen mit geringem Tiefgang genutzt werden.

Sehenswürdigkeiten

- Der Alte evangelische Friedhof liegt an einem Feldweg am nordöstlichen Rand des Dorfes. 2004 wurde er im Rahmen des Projekts „Spuren der Vergangenheit“ von Jugendlichen der Mittelschule in Tolkemit aufgeräumt und instand gesetzt.

- Etwa 40 Meter vom Friedhof stand einst die neugotische Evangelische Kirche, sie wurde 1913–1917 auf Befehl Wilhelm II. erbaut und 1920 geweiht. Architekt war Arthur Kickton. Das Gebäude hatte ein einziges Kirchenschiff mit einem etwas niedrigeren Chor, der mit einem Sterngewölbe bedeckt war. Sie wurde durch den Krieg 1945 beschädigt und verfiel, 1958 hat man sie abgebrochen. Ihr Altar, ebenfalls von Wilhelm II. gestiftet, befindet sich heute in der Nikolaikirche in Elbing.

- Das Ensemble Franziskanerkloster Kadyny wurde von 1745 bis 1749 erbaut. Es ist auf einem Hügel gelegen, auf welchem früher die Festung des altpreußischen Stammes der Prußen stand. Das Kloster wurde 1826 aufgelöst und Teile des Gebäudes 1867, 1877 und 1889 abgebrochen. 1975 wurde ein moderner Wiederaufbau in Beton begonnen aber wieder abgebrochen. Die Außenmauern der Klosterkirche sind weitgehend erhalten.[21]

- Das ehemalige Herrenhaus wurde 1688 für Graf Schlieben erbaut; Wilhelm II. veränderte es im 20. Jahrhundert.[22]

- Eine Kapelle von 1680 steht im Ort, eine Kapelle von 1777 ist östlich von Kadyny gelegen.[23]

- Im Ort befindet sich mit der Baysen-Eiche einer der ältesten Bäume Polens.

Sonstiges

Während des Zweiten Weltkriegs, bis zum Sommer 1944, lebte hier Louis Ferdinand von Preußen. Seine zweitälteste Tochter Kira Prinzessin von Preußen (* 27. Juni 1943; † 10. Januar 2004 in Berlin) kam hier zur Welt. In Cadinen feierte das Corps Masovia Königsberg viele Stiftungsfeste.

- Masovia in Cadinen (1848)

- Herrenhaus und Kaiserliches Schloss

- Majolika-Portal der Evangelischen Kirche, 1958 abgerissen

- Eingangstor zum Hofgelände

- Franziskanerkloster

Siehe auch

Literatur

- Kadinen Westpr., Gutsbezirk, Kreis Elbing, Regierungsbezirk Danzig, Provinz Westpreußen, mit Eintrag aus Meyers Orts- und Verkehrslexikon, Ausgabe 1912, sowie einer historischen Landkarte der Umgebung von Kadinen (meyersgaz.org).

- Kickelhof, Gut, Kreis Elbing, Regierungsbezirk Danzig, Provinz Westpreußen, mit Eintrag aus Meyers Orts- und Verkehrslexikon, Ausgabe 1912 (meyersgaz.org)

- Heinrich Gerd Dade: Die deutsche Landwirtschaft unter Kaiser Wilhelm II. Band I: Königreich Preußen, Marhold, Halle 1913, S. 1–4 (Google Books).

- Louis Ferdinand Prinz von Preußen: Im Strom der Geschichte. 4. Auflage. Langen Müller, München 1989, ISBN 3-7844-1991-7 (5. Auflage: ebenda 1993, ISBN 3-7844-2466-X).

- Oskar Meyer: Schloß Cadinen, der neue Besitz Kaiser Wilhelm II. In: Über Land und Meer, Band 81, Jahrgang 41, Oktober 1898–1899, S. 142 (Google Books).

- Die Kirche in Cadinen. In: Berliner Architekturwelt. Nr. 1, April 1917, S. 3 ff. (zlb.de).

- Christian Eduard Rhode: Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer Hinsicht. Nebst 7 Karten auf 2 Blättern. A. W. Kafemann, Danzig 1871, S. 386–387 (Google Books).

Weblinks

- Amtsbezirk Cadinen (Territorial.de)

- Zur Geschichte. ostpreussen.net

- [2] Webseite zu Cadinen

Einzelnachweise

- ↑ Website der Heimatkreise Elbing-Stadt und Elbing-Land.

- ↑ a b Heinrich Gerd Dade: Die deutsche Landwirtschaft unter Kaiser Wilhelm II. Band I: Königreich Preußen, Marhold, Halle 1913, S. 1–4 (Google Books).

- ↑ Christian Eduard Rhode: Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer Hinsicht. Nebst 7 Karten auf 2 Blättern. A. W. Kafemann, Danzig 1871, S. 386 (Google Books).

- ↑ Andreas Kossert: Ostpreußen – Geschichte und Mythos. Siedler, Berlin 2005, ISBN 3-88680-808-4, S. 162.

- ↑ [1] Die “Königliche Majolika- und Terrakotta-Werkstatt” in Cadinen auf polish-online

- ↑ Paul Seidel: Der Kaiser und die Kunst, Berlin 1907, S. 182–183 (Google Books).

- ↑ Kurt Albrecht: Die preußischen Gutsbezirke, in: Zeitschrift des Preussischen Statistischen Landesamts, 67. Jahrgang, Berlin 1927, S. 344–477, insbesondere S. 381, 1. Landkreis Elbing, Ziffer 10 und Ziffer 12 (Google Books).

- ↑ a b Amtsbezirk Cadinen (Territorial.de)

- ↑ Michael Rademacher: Landkreis Elbing. Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006. In: eirenicon.com.

- ↑ Die neuen Trakehner. ( vom 20. Dezember 2010 im Webarchiv archive.today) Phoenix, 7. März 2010.

- ↑ Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preußischen Staats, Band 2: G–Ko. Bei Karl August Kümmel, Halle 1821, S. 276, Ziffer 59 (Google Books).

- ↑ Kraatz: Topographisch-statistisches Handbuch des Preußischen Staats. Berlin 1856, S. 87 (Google Books).

- ↑ Preußisches Finanzministerium: Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Danzig. Danzig 1867, 4. Kreis Elbing, S. 2–9, Ziffer 13 (Google Books).

- ↑ a b Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preussen und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871 bearbeitet und zusammengestellt. Berlin 1874, S. 342–343, Ziffer 101 (Google Books).

- ↑ Königliches statistisches Bureau: Gemeindelexikon für das Königreich Preußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen. II. Provinz Westpreußen, Berlin 1887, S. 8–9, Ziffer 109 (Google Books).

- ↑ Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Band 2: Provinz Westpreußen, Berlin 1898, S. 42–43, Ziffer 90 (Google Books).

- ↑ Königlich Preußisches Statistisches Landesamt: Gemeindelexikon der Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen. Heft 2: Provinz Westpreußen, Regierungsbezirk Danzig. Berlin 1912, Landkr. Elbing, S. 24–25, Ziffer 90 (Google Books).

- ↑ Kreis Elbing (Gemeindeverzeichnis.de)

- ↑ Kurt Albrecht: Die preußischen Gutsbezirke, in: Zeitschrift des Preussischen Statistischen Landesamts, 67. Jahrgang, Berlin 1927, S. 344–477, insbesondere S. 381, 4. Reg.-Bez. Westpreußen, 1. Landkreis Elbing, Ziffer 10 (Google Books).

- ↑ a b Michael Rademacher: Stadt und Landkreis Elbing. Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006. In: eirenicon.com.

- ↑ Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West- und Ostpreußen, Berlin 1993, ISBN 3-422-03025-5, S. 284

- ↑ Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West- und Ostpreußen, Berlin 1993, ISBN 3-422-03025-5, S. 284

- ↑ Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West- und Ostpreußen, Berlin 1993, ISBN 3-422-03025-5, S. 284

Auf dieser Seite verwendete Medien

(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de

Positionskarte von Polen

Szenen vom 18. Stiftungsfest des Corps Masovia im Jahre 1848, nach dem Leben gezeichnet von Louis Clericus: Der Einzug in Cadinen. Der „Landesvater“ bei der Festkneipe im Cadiner Schlossgarten. Frühstück im Cadiner Kloster. Bewirtung auf dem Marktplatz in Tolkemit.

Autor/Urheber: Dr. Sebastian Sigler, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

Vorderansicht des renovierten ehemals kaiserlichen Schlosses in Cadinen

Autor/Urheber:

unbekannt

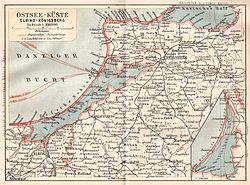

, Lizenz: PD-alt-100Ostseeküste zwischen Elbing und Königsberg

Majolika-Portal der Kirche in Cadinen in Ostpreußen. Stiftung von Kaiser Wilhelm II.

Autor/Urheber: Polimerek, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Zespół klasztorny franciszkanów w Kadynach, klasztor.

Autor/Urheber: Textkorrektur, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Kadyny - dawna cegielnia, obecnie hotel