Widdersdorf (Köln)

Stadtteil 309 von Köln | |

|---|---|

| |

| Koordinaten | 50° 57′ 51″ N, 6° 49′ 48″ O |

| Fläche | 5,72 km² |

| Einwohner | 12.398 (31. Dez. 2021) |

| Bevölkerungsdichte | 2167 Einwohner/km² |

| Postleitzahl | 50859 |

| Vorwahl | 0221 |

| Stadtbezirk | Lindenthal (3) |

| Verkehrsanbindung | |

| Buslinien | 145 148 149 172 962 |

| Quelle: Einwohner 2021. (PDF) Kölner Stadtteilinformationen | |

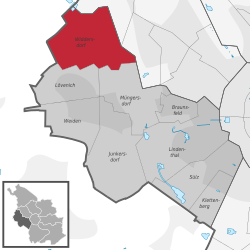

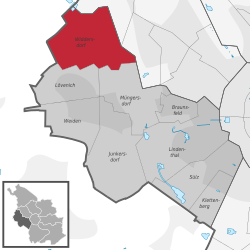

Der Stadtteil Widdersdorf liegt im Westen der Stadt Köln, im Stadtbezirk Lindenthal.

Lage

Widdersdorf grenzt im Osten und Norden an den Stadtteil Bocklemünd/Mengenich, im Süden an die Stadtteile Müngersdorf und Lövenich, im Westen an Pulheim-Brauweiler und im Osten an den Stadtteil Vogelsang. Widdersdorf befindet sich bereits auf der Mittelterrasse des Rheintals und ist ein Ort ohne bauliche Berührungspunkte zu anderen Stadtteilen Kölns. Widdersdorf ist heute der Stadtteil 309 im nördlichen Teil des Kölner Stadtbezirks 3 Lindenthal.

Geschichte

Widdersdorf war bereits zur römischen Zeit und seit dem achten Jahrhundert besiedelt. 1109 wurde der Ort erstmals urkundlich als Wedersdorp erwähnt und war durch die Jahrhunderte hindurch ein Außenhof der Benediktinerabtei Brauweiler gewesen. Vermutlich lässt sich der Name auf die Tierbezeichnung Widder zurückführen. Seit dem Mittelalter gehörte Widdersdorf zum Amt Königsdorf im Kurfürstentum Köln. Seit 1494 verfügte das Kloster Brauweiler über das Recht, den Pfarrherr zu stellen und dieser übte damit gleichzeitig die Gerichtsbarkeit über Widdersdorf aus. 1794 besetzten französische Revolutionstruppen den Ort und er kam im Zuge der Verwaltungsreform an die neugeschaffene Mairie de Freimersdorf im Kanton Weiden im Arrondissement de Cologne im Département de la Roer. 1815 kam Widdersdorf an das Königreich Preußen und wurde ein Teil der Bürgermeisterei Freimersdorf. Der Verwaltungssitz der neuen Bürgermeisterei befand sich zunächst in Widdersdorf, wurde aber 1855 nach Brauweiler verlegt.

im Jahr 1907 wurde in Widdersdorf eine Freiwillige Feuerwehr gegründet.[1] Die Einheit existiert heute noch und wurde mit der Eingemeindung des Ortes in das Gebiet der Stadt Köln in die Strukturen der Feuerwehr Köln integriert. Die Löschgruppe ist heute noch für den Brandschutz in Widdersdorf und die angrenzende Gebiete zuständig.[2]

1928 wurde das Amt Freimersdorf in Amt Brauweiler umbenannt. Von 1934 bis 1951 war Widdersdorf ein Teil des Amtes Lövenich beziehungsweise des Amtes Weiden. Seitdem war Widdersdorf ein Teil der Gemeinde Brauweiler im Landkreis Köln. Seit dem 1. Januar 1975 ist Widdersdorf ein Teil der Stadt Köln.

1902 wurde in Widdersdorf die Sester Kölsch-Brauerei gegründet, welche jedoch später nach Köln-Ehrenfeld umzog. Die Brauerei wurde dann als Kornbrennerei ("Kornbrennerei Adams") genutzt. Das Baudenkmal Brennerei mit seinem Ensemble bildenden Backsteingebäuden wurde im Jahr 1904 erbaut. Von 1998 bis 2000 erfolgte der Umbau zu Wohnzwecken unter Erhalt von Kesselhaus und Schornstein, welche die um einen gepflasterten Hof gruppierte Bebauung überragen. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtkonservator wurde ein Konzept entwickelt, um die bestehende und zugefügte, moderne Bausubstanz harmonisch zu verbinden.

Kirche St. Jakobus

Die heutige Kirche, ein einschiffiger Backsteinbau mit dreiseitig geschlossenem Chor, Satteldach und vorgelagertem Westturm, stammt lt. Inschrift aus dem Jahr 1745. Wie man aus Aufzeichnungen wusste, stand hier ursprünglich eine kleine romanische Kapelle, deren Fundamente bei der Kirchenrenovierung 1988/89 entdeckt wurden. Neben dem Pfarrhaus, dem ehemaligen Herrenhaus (um 1775 errichtet) einer niedergelegten Hofanlage[3], ist das dritte historische Bauwerk der heutigen Kirchengemeinde St. Franziskus das Küsterhaus. Bis 1870 war es das Schulhaus des Ortes.

In den Jahren 1965–1973 wurden diese drei Baudenkmäler in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege einer umfassenden Renovierung unterzogen. Zwei Jahrzehnte später folgten eine aufwendige Erneuerung des Dachstuhls (1986) und des Kircheninneren (1988/89). Die Erweiterung des Pfarrheims anstelle des ehemaligen Pfarrhofs wurde im Frühjahr 2001 fertiggestellt. Das neue Gebäude otintiert sich im Grundriss an den ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden, die vorher an gleicher Stelle standen.[4]

Der alte Widdersdorfer Friedhof, auf dem sich eine Vielzahl historischer Grabstätten befinden, ist im klassischen Sinne ein Kirchhof, weil der sich auf der Südseite der Kirche Sankt Jakobus (18. Jahrhundert) öffnet. Die zur Zeit erkennbaren circa 140 Grabstätten verteilen sich auf drei Flurstücke. Um 1880 steht der Friedhof im Gemeindeeigentum. Im Jahre 1913 wurde der Friedhof nach Süden vergrößert.[5]

Alt-Widdersdorf

Alle bedeutenden Hofanlagen und die dazugehörige dörfliche Struktur von Widdersdorf haben sich in einzigartiger Weise erhalten, womit die bauliche und soziale Struktur des einstigen Haufendorfes bewahrt wurde. Der historischer Kern erstreckt sich entlang der Hauptstraße. Mit dem dominierenden Burghof, der Kirche und der alten Brennerei liegt der bauliche Schwerpunkt des Ortes im Westen. In der östlichen Flur liegen der Rather Hof und der Neu-Subbelrather Hof, im Süden der Turmhof und der Mertenshof. Der gehörte, „wie 1360, im Rentbuch vermerkt, dem Dominikanerinnenkloster St. Gertrud in Köln. Wie der benachbarte Turmhof wurde er von der Priorin und dem Konvent des Klosters an die angesehensten Bauern im Dorf verpachtet. In den siebziger Jahren wurde unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes, das Herrenhaus mit anliegenden Scheunen und Ställen zu einer Wohnanlage umgebaut und erweitert.“[6] Weitere vollständige, oder noch zum Teil erhaltene Anlagen sind der Heckof, der Marienhof und der Tilmeshof.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Verdichtung der Bebauung innerhalb des alten Siedlungsbereiches und in der zweiten Hälfte eine Siedlungserweiterung entlang der vom Ortskern wegführenden Straßen. 1959 begann der Ausbau von Widdersdorf im Osten nördlich und südlich der Hauptstraße. Durch die Anlage neuer Wohngebiete seit den 1970er Jahren wurde Widdersdorf insbesondere für junge Familien attraktiv.[7]

Deren Ursprung war der Verkauf des Mertenshofes und der angrenzenden Ländereien durch die letzte Eigentümerfamilie Jansen an eine Wohnungsbaugesellschaft, welche vom Büro Ungers 1975 ein städtebauliches Gutachten und einen Bebauungsplan erarbeiten ließ.[8] Der Entwurf wurde mehrfach in Fachzeitschriften und in Ungers` Werkmonographie veröffentlicht.[9][10] Wegen Insolvenz der Baugesellschaft wurde daraus nichts. Die Ländereien aus der Insolvenzmasse gingen an eine Bank in Witten, die den Mertenshof an Oswald Mathias Ungers und Karl-Lothar Dietzsch verkauften. Die Architekten, teilsanierten die Hofanlage und bauten sie um[11], der Bautypus blieb jedoch erhalten. Die insgesamt 10 Wohneinheiten wurden vermietet und später verkauft.[12] Die Ländereien wurden von der Gesellschaft für Siedlungsbau und Wohnungwesen (GSW) in Köln übernommen und mit eigens beauftragten Architekten als "Parkwohnanlage" beplant. Baubeginn der Siedlung um den Hof war im Jahr 1982. In der Zeit wurde auch der Teich zugeschüttet.

Neu-Widdersdorf

Neu Widdersdorf bezeichnet den Bereich von Widdersdorf, der bereits in den 1960er- bis 1980er-Jahren entstand. Es handelt sich dabei um eine Einzelhaus- und Reihenhaussiedlung, die sich zwischen dem alten Dorfkern und der heutigen Aachener Straße (B55) erstreckt. Neu-Widdersdorf ist historisch gewachsen und gehört noch nicht zu den großen neuen Flächensiedlungen.[13]

Widdersdorf-Süd

Mit dem Bauprojekt Widdersdorf Süd, das heute bis an Rath heranreicht, entstand ab 2005 mit Wohnungen, Kitas, Schulen und Parks das größte Neubaugebiet Deutschlands[14], das zu einer Erweiterung des Stadtteils auf rund 132 ha führte.[15] Das Projekt war 2015 samt Infrastuktureinrichtungen und dem Bürgerpark weitestgehend feriggestellt.[16] Die Bevölkerungszahl stieg von knapp 7.000 (2005)[17] auf rund 12.500 (2020).[18] Eine entsprechende Verkehrsanbindung durch eine Stadtbahnlinie ist zwar vorgesehen, steht jedoch noch aus (Stand: 2024).

Bevölkerungsstatistik

Struktur der Bevölkerung von Köln-Widdersdorf (2021)[19]:

- Durchschnittsalter der Bevölkerung: 39,8 Jahre (Kölner Durchschnitt: 42,3 Jahre)

- Ausländeranteil: 11,5 % (Kölner Durchschnitt: 19,3 %)

- Arbeitslosenquote: 3,2 % (Kölner Durchschnitt: 8,6 %)

Religion

Durch Widdersdorf führt der Jakobsweg, ein Pilgerweg.

Von diesem leitet sich der Name der katholischen Kirchengemeinde (St. Jakobus Köln) im Ort ab, welche mit den Nachbargemeinden Lövenich und Weiden einen Pfarrverband bildet.

Die evangelische Kirchengemeinde im Ort, beheimatet im Gemeindehaus „Unter Gottes Gnaden“, ist Teil der evangelischen Kirchengemeinde Ichthys. Die zahlreichen Angebote, darunter viele ökumenische, werden durch viele ehrenamtliche Gemeindemitglieder ermöglicht.

Kultur, Freizeit und Bildung

Ein 1978 gegründeter Dorfgemeinschaftsverein widmet sich der Brauchtumspflege und organisiert Maifeierlichkeite sowie Karnevalssitzungen und -umzüge.[20]

1991 wurde der Bürgerverein Widdersdorfer Interessengemeinschaft e. V. gegründet.[21] Der Bürgerverein hat sich der Denkmal- und Heimatpflege verschrieben, wie es in der Satzung festgelegt ist. Er setzt sich für den Erhalt und die Förderung des kulturellen Erbes und der einzigartigen Identität von Widdersdorf ein. Das Hauptziel ist es, die einzigartige Insellage von Widdersdorf in Köln zu bewahren und zu schützen.

In Widdersdorf ist der Sportverein SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27, kurz: SV LöWi mit rund 2200 Mitgliedern (Stand: 1/2018) beheimatet, der seinen Mitgliedern eine Reihe von Sportarten anbietet.[22] Daneben gibt es einen Tennisclub sowie einen öffentlichen Golfclub.

Neben einer Reihe von Kindertagesstätten und Kindergärten gibt es im Stadtteil mehrere Grund- und weiterführende Schulen, darunter eine städtische sowie eine katholische Grundschule, das städtische Gymnasium Neue Sandkaul und die private Internationale Friedensschule Köln.

Persönlichkeiten

- In Widdersdorf wurde das Maskottchen des 1. FC Köln (Geißbock Hennes VII) durch Bauer Wilhelm Schäfer (* 22. Dezember 1936 in Köln; † 11. Juni 2006 ebenda) 35 Jahre lang betreut.

- In Widdersdorf lebte Heinz Gietz, der unter anderem die Titelmelodie zu Musik ist Trumpf komponierte.

- Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker wuchs in Widdersdorf auf.

- Der Künstler Willi Brunkow lebte und arbeitete lange Zeit in Widdersdorf.

- 1848 wurde das Mitglied des Preußischen Landtages, Christian Decker (1848–1914), auf dem Mertenshof in Widdersdorf geboren; er liegt auch in Widdersdorf begraben.

- Der Landwirt und Reichstagsabgeordnete Theodor Pingen (1841–1927) wurde in Widdersdorf geboren.

Siehe auch

Literatur

- Thomas Deutsch: Pfarrei und Pfarrkirche St. Jakobus in Köln-Widdersdorf: Sonderveröffentlichung zum 250jährigen Bestehen des heutigen Kirchengebäudes. In: Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus Köln-Widdersdorf (Hrsg.): Pulheimer Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde. 1995, ISBN 978-3-927765-16-0, S. 232.

Weblinks

- Franz-Josef Knöchel: Stadtteil Köln-Widdersdorf - Stadtteil 309 im Kölner Stadtbezirk 3 Lindenthal, In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital, (Kuladig)

- Webseite der Stadt Köln zum Stadtteil Widdersdorf

- Aktuelles aus Widdersdorf. In: Bürgerverein WiG. 2023, abgerufen am 6. November 2023 (deutsch).

Einzelnachweise

- ↑ [1] Internetseite B.O.S.

- ↑ [2]Internetauftritt der Freiwilligen Feuerwehr Köln, Löschgruppe Widdersdorf.

- ↑ Helga Kemper: Strassen im alten Ortskern von Widdersorf... so war es einmal. In: Dorfgemeinschaft Widdersdorf e. V. (Hrsg.): Broschüre. Köln 2005, S. 48.

- ↑ Ortsausschuss St. Jakobus: Kirche St. Jakobus (Widdersdorf). In: Website Erzbistum Köln. Abgerufen am 18. Juli 2025.

- ↑ Widdersdorf alt. In: Website Stadt Köln – Friedhöfe. Abgerufen am 18. Juli 2025.

- ↑ Helga Kemper: Strassen im alten Ortskern von Widdersorf... so war es einmal. In: Dorfgemeinschaft Widdersdorf e. V. (Hrsg.): Broschüre. Köln 2005, S. 29 und 30.

- ↑ Widdersdorf. In: offizielle Website Stadtbezirke Köln. Abgerufen am 30. Juni 2025.

- ↑ Von K.-L. Dietzsch signierter Entwurf für den Bereich Alt-Widdersdorf (nicht realisiert)

- ↑ Carlo Aymonino: Il contributo die Oswald Mathias Ungers all`Architettura - Die Weiterentwicklung von Köln-Widdersdorf. In: Controspazio Nr. 3. Edizioni Dedalo, Bari November 1975, S. 2–43.

- ↑ Oswald Mathias Ungers: Dortmunder Architekturausstellung. In: Josef Paul Kleihues, Abteilung Bauwesen der Universität Dortmund (Hrsg.): Dortmunder Architekturhefte Nr. 3. Museum am Ostwall 1976, S. 7, Abschnitt Ungers.

- ↑ Legende zum Baueingabeplan (EG) des Mertenshofs vom 20. Juli 1975

- ↑ Angaben und Originalbaupläne durch Thomas Dietzsch am 19. August 2025 zur Verfügung gestellt

- ↑ Wolfram W. Wiedenbeck: Die Geschichte von Köln-Widdersdorf – Von den Ursprüngen bis heute. In: PDF der eigenen Website. Abgerufen am 4. September 2025.

- ↑ Sina Osterholt: Das ist Deutschlands größtes Neubaugebiet. In: Wirtschaftswoche. 13. Februar 2021, abgerufen am 30. Juni 2025.

- ↑ Prima Colonia-Widdersdorf, In: Webseite "Amand-Landentwicklung", Ratingen

- ↑ Naturnahes Wohnen in der Großstadt – Widdersdorf. In: Website Belvisio GmbH & Co. KG. 2025, abgerufen am 30. Juni 2025.

- ↑ Kölner Stadtteilinformationen Zahlen 2005 S. 4

- ↑ Kölner Stadtteilinformationen 2020 S. 4

- ↑ Kölner Stadtteilinformationen. Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, abgerufen am 2. Januar 2023.

- ↑ Dorfgemeinschaft Widdersdorf. Abgerufen am 27. März 2022.

- ↑ Widdersdorfer Interessengemeinschaft e. V.

- ↑ SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 e. V. – Sport im Kölner Westen. Abgerufen am 27. März 2022 (deutsch).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Im Jahr 1828 ging der Mertenshof in den Besitz der Familie Decker über und wurde von Paul Decker (rechts) bewirtschaftet, der zeitweilig auch Bürgermeister des Amtes Brauweiler war. Bildunterschriftː Familie Decker, von rechtsː Paul Decker, Ehefrau Maria Decker mit Tochter Annemarie, Mutter Gertrud Decker mit Enkel Max, Max Forsbach (Vater von Maria Decker)

Die Karte "Descriptio Agri Civitatis Coloniensis" zeigt die Umgebung von Köln, hier zwischen Frechen, Brauweiler, Marsdorf, Lövenich und unten rechts "Widdesdorff"

Autor/Urheber: Chris06, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Hofanlage Burghof (Köln-Widdersdorf)

Autor/Urheber: Karl-Lothar Dietzsch, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Aufnahme im Rahmen der Fertigstellung des Mertenshofs in Alt-Widdersdorf durch Ungers und Dietzsch

Autor/Urheber: Karl-Lothar Dietzsch, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Bauschild der GSW Köln mit dem KFZ von K.-L. Dietzsch

Autor/Urheber: TUBS

Lage von Stadtbezirk oder Stadtteil xy (siehe Dateiname) in Köln.

Autor/Urheber: Chris06, Lizenz: CC BY-SA 4.0

St. Jakobus (Köln-Widdersdorf)