Jura-Simplon-Bahn

| Jura-Simplon-Bahn (JS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Jura-Simplon-Bahn (JS oder J-S), kurz Jura-Simplon, französisch Compagnie des Chemins de fer Jura-Simplon, war eine Eisenbahngesellschaft in der Schweiz. 1903 wurde sie als damals grösstes Bahnunternehmen der Schweiz verstaatlicht und in die SBB integriert.

Geschichte

Gründung

Die Jura-Simplon-Bahn (JS) entstand am 1. Januar 1890 durch die Fusion der beiden wichtigsten Westschweizer Bahngesellschaften Jura-Bern-Luzern (JBL), einschliesslich der dem Kanton Bern gehörenden Linie Gümligen–Luzern, und Suisse-Occidentale-Simplon (SOS). Am Zusammenschluss beteiligte sich durch freihändigen Aktienkauf auch der Bund. Am 1. Januar 1891 wurde die von den SOS betriebene Pont-Vallorbe-Bahn angekauft.

Das Grundkapital der neuen Gesellschaft wurde aus 52 Millionen Franken Vorzugsaktien und 34 Millionen Stammaktien gebildet. Die Vorzugsaktien setzen sich zusammen aus 38 Millionen bisheriger Aktien der JBL und 14 Millionen der SOS. Der Nominalwert der SOS-Stammaktien wurde von 500 auf 200 Franken reduziert und der dadurch freigestellte Betrag von 52,4 Millionen Franken zu Abschreibungszwecken verwendet. Der Bund erhielt das Recht für einen Rückkauf der JS.

Bau des Simplontunnels

Obwohl die Jura-Simplon-Bahn nur 13 Jahre lang als Bahngesellschaft bestand, verhalf sie den jahrzehntelangen Bemühungen Berns und der Westschweiz zum Bau des Simplontunnels von Brig nach Iselle in Italien zum Durchbruch. Die Studien für den Bau des Tunnels waren schon von den SOS den eidgenössischen und kantonalen Behörden vorgelegt worden. 1891 legte die JS als junger, unternehmerischer Bahnkonzern dem Bundesrat ein definitives Projekt für einen Simplontunnel vor.

Am 25. November 1895 war der Staatsvertrag mit Italien für den Bau des bis dahin längsten Tunnels der Welt unter Dach und Fach. Die Baukosten für den einspurigen Tunnel wurden auf 58'820'000 Franken veranschlagt. Der Staatsvertrag verpflichtet die Schweiz zu 15 Millionen Franken Subventionen und Italien zu 4 Millionen. Italien war im Verwaltungsrat der JS mit vier Mitgliedern vertreten. 1898 begannen die Bauarbeiten an diesem 19’803 Meter langen Tunnel.

Betrieb

Die Jura-Simplon-Bahn besorgte den Betrieb etlicher anderer Bahnlinien:

- Strecken Vallorbe–Jougne–Pontarlier und Les Verrières–Pontarlier der französischen Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn (PLM)

- Chemin de fer Bière–Apples–Morges (BAM)

- Bödelibahn BB (ab 1895)

- Bulle-Romont-Bahn (BR)

- Standseilbahn Cossonay-Gare–Cossonay-Ville (CG)

- Chemin de fer Fribourg–Morat–Anet (FMA)

- Jura neuchâtelois JN (Strecke Neuenburg–Le Locle)

- Chemin de fer Pont–Brassus (PBr)

- Pont-Vallorbe-Bahn (PV)

- Régional du Val-de-Travers (RVT)

- Spiez-Erlenbach-Bahn (SEB)

- Thunerseebahn (TSB)

- Visp-Zermatt-Bahn (VZ)

- Chemin de fer Yverdon–Ste-Croix (YSteC)

Am 14. Juni 1891 war die Jura-Simplon-Bahn von der bis anhin grössten Eisenbahnkatastrophe der Schweiz betroffen. Beim Eisenbahnunfall von Münchenstein brach unter einem aus Basel kommenden Extrazug die von Gustave Eiffel erbaute Eisenbahnbrücke über die Birs unterhalb des Dorfes Münchenstein zusammen.[3] 73 Passagiere kamen dabei ums Leben, 171 wurden verletzt. Ein Soldat starb an den Verletzungen, die er sich bei den Aufräumarbeiten zugezogen hatte. Das Unglück führte zu einer strengeren Aufsicht über die Eisenbahnen. Die Eisenbahnbrücken wurden systematisch untersucht und erste Baunormen geschaffen.[4]

Beim Eisenbahnunfall von Zollikofen prallte am 17. August 1891 in Zollikofen ein Schnellzug Bern–Paris auf einen vor dem geschlossenen Einfahrsignal wartenden Extrazug. Durch den Aufprall wurden 14 Reisende des Extrazuges getötet und 122 verletzt. Der Unfall wurde durch Fehler verschiedener Betriebsstellen verursacht. Dem Schnellzug wurde die Fahrt in einen belegten Zugfolgeabschnitt freigegeben. Durch die ausgeschaltete Druckluftbremse verminderte sich zudem die Bremswirkung.[5][6]

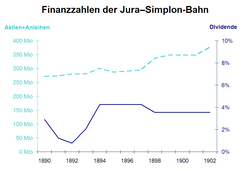

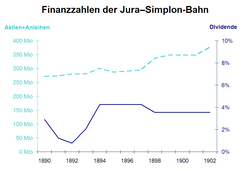

Trotz den Investitionen in den Bau des Simplontunnels konnte die JS alljährlich eine Dividende ausschütten.

- Zug mit einer B 3/4 am Ufer des Genfersees, im Hintergrund Savoyer Alpen.

- Zwei Beamte der JS im Stationsbüro von Kaiserstuhl.

- „Wasserzug“ im Bahnhof Bussigny

- Zug der Brünigbahn auf dem Zahnstangenabschnitt oberhalb Lungern.

Plakatwerbung

Die Jura-Simplon-Bahn machte mit einer Reihe von Plakaten Werbung. Ein Teil davon stammte von Hugo d’Alési.

Verstaatlichung

Noch während des Baus des Simplontunnels wurde in der Volksabstimmung vom 20. Februar 1898 die Verstaatlichung der Jura-Simplon-Bahn und der anderen vier Hauptbahnen beschlossen. Die Jura-Simplon-Bahn wurde am 1. Mai 1903 von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) übernommen, die den Simplontunnel im Jahre 1906 vollendeten.

Grafische Zusammenfassung

Übersicht über die Geschichte der Jura-Simplon-Bahn (E: Eröffnung; Ü: Übernahme):

| → Vorgänger- bahnen der SOS | → Vorgänger- bahnen der JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Suisse-Occidentale- Simplon (SOS) Ü: 1.1.1890 | Jura-Bern-Luzern (JBL) inkl. Gümligen–Luzern Ü: 1.1.1890 | Pont–Vallorbe (PV) Ü: 1.1.1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Schweizerische Centralbahn (SCB)[7] Ü: 1.1.1902 | Schweizerische Nordostbahn (NOB)[7] Ü: 1.1.1902 | Vereinigte Schwei- zerbahnen (VSB) Ü: 1.7.1902 | Jura-Simplon-Bahn (JS) Ü: 1.5.1903 | Gotthardbahn (GB) Ü: 1.5.1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Schweizerische Bun- desbahnen (SBB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Infrastruktur und Fahrzeuge

Bahnhöfe

- Bahnhof Brünig um 1900

- Bahnhof Bussigny um 1905, mit B 3/4 der ehemaligen JS

- Bahnhof Delsberg um 1897

- Bahnhof Lausanne um 1898

- Bahnhof Neuenburg um 1897

- Bahnhof Sarnen der Brünigbahn um 1910

- Bahnhof Vevey vor dessen Erweiterung kurz nach 1900

- Bahnhof Vallorbe vor 1913

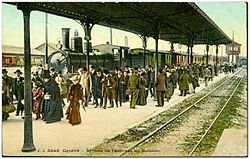

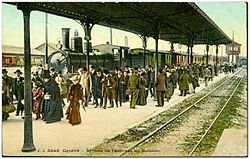

Die Bahnhöfe Basel, Bern und Bahnhof Luzern der Centralbahn (SCB) sowie der Bahnhof Genf-Cornavin der Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn (PLM) wurden von der Jura-Simplon-Bahn mitbenutzt.

Streckennetz

Das Streckennetz von 937 km Länge führte von Basel, Genf und den Juragrenzübergängen Delle, La Chaux-de-Fonds, Les Verrières und Vallorbe bis nach Brig und Luzern. Zudem war die schmalspurige Brünigbahn von Luzern nach Brienz Teil des 937 km langen Streckennetzes. Es setzte sich aus den Strecken der Vorgängerbahnen zusammen:

- Strecken der Jura-Bern-Luzern

→ Abschnitt Streckennetz im Artikel Chemins de fer du Jura bernois - Strecken der Suisse-Occidentale-Simplon

→ Abschnitt Streckennetz im Artikel Chemins de fer de la Suisse Occidentale - Strecke der Pont-Vallorbe-Bahn

Ausbau auf Doppelspur

Die Jura-Simplon-Bahn führten den Doppelspur-Ausbau ihrer Vorgängerinnen weiter. Bei der Übernahme der JS durch die SBB im Jahre 1903 waren 131,20 km (14 %) des Streckennetzes doppelspurig.

| Bahnstrecke | Streckenabschnitt | Doppelspur eröffnet am |

|---|---|---|

| Lausanne–Biel | Lausanne–Renens | 5. Mai 1856 durch Ouest Suisse |

| Renens VD–Bussigny | 1897 | |

| Bussigny–Cossonay | 21. August 1895 | |

| Cossonay–Daillens | 1. Juni 1896 | |

| Auvernier–Neuenburg | 1. Juni 1898[8] | |

| Lausanne–Genf | 1868–1879 durch Suisse-Occidentale, Suisse-Occidentale-Simplon (siehe dort) und LFB | |

| Lausanne–Bern | Lausanne–La Conversion | 1. Mai 1902 |

| Chexbres–Palézieux | ||

| Lausanne–Brig | Lausanne–Lutry | 1. Juni 1900 |

| Lutry–Cully | 1. Juni 1899 | |

| Cully–Rivaz | 1. Oktober 1892 | |

| Rivaz–Montreux | 1. Juni 1892 | |

| Montreux–Villeneuve | 10. Oktober 1891 | |

| Granges-Lens–Siders | 24. Juni 1901 | |

| Bern–Biel | Lyss–Busswil[9] | 1877 durch Bern-Luzern-Bahn |

Rollmaterial

Lokomotiven

Die Jura-Simplon-Bahn benannte ihre Fahrzeuge nach dem damals schweizweit gültigen Bezeichnungssystem.

Der JS standen die folgenden Lokomotiven zur Verfügung. In Klammern ist die ab 1902 gültige Bezeichnung aufgeführt.

| Bezeichnung | JS-Nr. | SBB-Nr.[10] ab 1903 | Hersteller | Baujahr | ausrangiert | Bild |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A2 (Ec 2/4) | 1–12 | – | übernommen 1890 von der Bern-Luzern-Bahn BLB (siehe dort) | 1888–1896 | ||

| A2 (Eb 2/4) | 13–16 | 5441–5442 | übernommen 1890 von der Jura-Bern-Luzern-Bahn JBL (siehe dort) | 1900–1917 | ||

| 17–32 | 5451–5476 | 1900–1947 |  | |||

| 33–42 | Esslingen, SLM Winterthur | 1880–1892 | ||||

| A2T (B 2/3) | 51–63 | – | übernommen 1890 von den Suisse-Occidentale-Simplon SOS (siehe dort) | 1890–1902 | ||

| A2T (B 2/3) | 63–67 | – | 1892–1896 | |||

| A2T (B 2/3) | 69–73 | – | 1890–1892 | |||

| A2T (B 2/3) | 74–79 | 1074–1079 | 1904–1907 | |||

| A2T (B 2/3) | 80–82 | 1080–1082 | 1903 | |||

| A2T (A 2/4) | 101–130 | 101–130 | SLM Winterthur | 1892–1896 | 1917–1926 |  |

| A3T (B 3/4) | 201–204 | 1421–1424 | übernommen 1890 von den SOS (siehe dort) | 1917 | ||

| 205–212 | 1561–1568 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1924–1932 | |||

| 213–222 | 1569–1578 | SLM Winterthur | 1891 | 1912–1932 | ||

| A 3/5 | 231–232 | 701–702 | SLM Winterthur | 1902 | 1926–1964 | |

| (Nachbau SBB) | 703–811 | 1904–1909 | ||||

| B2 (Ec 2/4) | 251–262 | 6195–6199 | übernommen 1890 von der Lausanne-Fribourg-Bern-Bahn (siehe dort) | 1895–1905 | ||

| B2 (Ec 2/3) | 263–267 | 6398, 6399 | übernommen 1890 von dem SOS (siehe dort) | 1909–1923 | ||

| A3T (B 3/4) | 301–375[11] | 1601–1675 | SLM Winterthur | 1896–1902 | 1923–1945 |  |

| (Nachbau SBB) | 1676–1747 | 1903–1907 | ||||

| B3T (C 3/3) | 401–416 | 2401–2403, 2406–2412, 2413 | übernommen 1890 von dem SOS (siehe dort) | 1900–1911 | ||

| 417–419 | 2404, 2413 | 1898–1909 | ||||

| 421–424 | – | übernommen 1890 von der BLB (siehe dort) | 1898–1902 | |||

| 425–431 | 2405, 2415–2416 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1900–1911 | |||

| C3 (Ed 3/3) | 451–457 | 7291–7297 | übernommen 1890 von der BLB (siehe dort) | 1906–1916 | ||

| C3T (D 3/3) | 501–505 | 3351, 3368–3369, 3699 | übernommen 1890 von den SOS (siehe dort) | 1901–1913 | ||

| 506–508 | 3364, 3370–3371 | 1907–1913 | ||||

| 509–511 | 3372–3374 | 1909–1914 | ||||

| 512–519 | 3352–3353, 3375–3378, 3390 | 1897–1925 | ||||

| 520–539 | 3354–3359, 3363–3367, 3379–3386, 3389, 3391 | 1901–1925 | ||||

| 540 | 3387 | JS (Werkstätte Yverdon) | 1892 | 1924 | ||

| 541–546 | 3360–3361, 3392–3393, 3399 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1904–1913 | |||

| 547–555 | 3362–3363, 3388, 3394–3398 | 1902–1917 | ||||

| 561–565 | 3421–3425 | SLM Winterthur | 1890 | 1916 | ||

| B3 (Ec 3/4)[12] | 601–612 | 6501–6512 | SLM Winterthur | 1901 | 1934–1955 |  |

| (Nachbau SBB) | 6513–6529 | 1904–1910 | 1933–1961 | |||

| E3 (E 3/3) | 751–752 | – | übernommen 1891 von der Pont-Vallorbe-Bahn (siehe dort) | 1924–1948 | ||

| F2 (E 2/3) | 801 | – | übernommen 1890 von den SOS (siehe dort) | 1891 | ||

| F3 (E 3/3) | 851–852 | 8571–8572 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1911–1913 | ||

| 853–856 | 8574–8576 | SLM Winterthur | 1890 | 1911–1916 | ||

| 857–866 | 8431–8440 | 1901 | 1947 | |||

| Lokomotiven der schmalspurigen Brünigbahn: | ||||||

| G2 (G 3/3) | 901–906 | 101–110 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1911–1916 |  | |

| 907–910 | SLM Winterthur | 1887–1901 | 1915–1942 | |||

| HG2 (HG 2/2) | 951–958 | 1001–1008 | übernommen 1890 von der JBL (siehe dort) | 1908–1911 | ||

| 959–963 | 1009–1013 | SLM Winterthur | 1894–1901 | 1911–1912 | ||

Personen- und Güterwagen

Als Eigentumsmerkmal trugen alle Wagen der Gesellschaft das Kürzel „J.S.“ oder „J-S“. Personenwagen waren grün lackiert und hatten eine gelbe Beschriftung. Güterwagen hatten einen grauen Anstrich mit weißer Beschriftung. Wagen mit Luftdruckbremse die für den Transport von Eilgut in Reisezügen verkehrten hatten einen rotbraunen Anstrich mit gelber Aufschrift.[13]

Literatur

- Jura–Simplon. In: bahndaten.ch. Daten zu den Schweizer Eisenbahnen 1847–1920. Thomas Frey und Hans-Ulrich Schiedt, ViaStoria, abgerufen am 1. Februar 2014.

- Hans-Peter Bärtschi: Jura-Simplon-Bahn (JS). In: Historisches Lexikon der Schweiz. 17. Juli 2007.

- Alfred Moser: Der Dampfbetrieb der Schweizerischen Eisenbahnen 1847–1966. Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart 1967.

- Hans G. Wägli: Schienennetz Schweiz und Bahnprofil Schweiz CH+. AS Verlag, Zürich 2010, ISBN 978-3-909111-74-9.

- Placid Weissenbach: Das Eisenbahnwesen der Schweiz. (PDF 14,8 MB) Erster Teil. Geschichte des Eisenbahnwesens. 1913, S. 66, abgerufen am 1. Februar 2014.

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ heute Basel SBB

- ↑ Einmündung in die Strecke Olten–Luzern der Centralbahn

- ↑ Stefan Haenni, Eiffels Schuld - Das grösste Eisenbahnunglück der Schweiz. Gmeiner Verlag, Messkirch 2023, ISBN 978-3-8392-0477-1

- ↑ Das Eisenbahnunglück bei Mönchenstein. (PDF 4.4 MB) Schweizerische Bauzeitung, Band 17 (1891), Heft 25, S. 155, abgerufen am 1. Juli 2022.

- ↑ Ueber das Eisenbahnunglück in Zollikofen bei Bern. (PDF 1.4 MB) Schweizerische Bauzeitung, Band 18 (1891), Heft 8, S. 50, abgerufen am 2. August 2014.

- ↑ Eisenbahnunglück bei Zollikofen. (PDF 2.2 MB) Schweizerische Bauzeitung, Band 18 (1891), Heft 9, S. 54–55, abgerufen am 1. Juli 2022.

- ↑ a b Inklusive der Aargauischen Südbahn, der Bötzbergbahn und der Wohlen-Bremgarten-Bahn, die der Centralbahn und Nordostbahn gemeinsam gehörten.

- ↑ Neuenburg-Vauseyon–Neuenburg vorher Parallelgleise der beiden Linien nach Lausanne und La Chaux-de-Fonds

- ↑ Gemeinsam benutzter Abschnitt der Strecken Bern–Lyss–Biel der JS und Lyss–Solothurn der Centralbahn

- ↑ Die SBB nummerierten die übernommen Lokomotiven nach der Fälligkeit der Kesselrevisionen.

- ↑ Lokomotive Nr. 301 trug zunächst die Betriebsnummer 231.

- ↑ Die Lokomotiven 6513, 6515 und 6517–6529 wurden 1922 bis 1928 in der SBB-Hauptwerkstätten Rorschach und Biel umgebaut in Ec 3/5 6601–6615.

- ↑ Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (Hrsg.): Alphabetisches Verzeichniss der Eigenthums-Merkmale der Eisenbahn-Güterwagen der Vereinsbahnen sowie folgender Nicht-Vereinsbahnen. 1896, S. 22 (Sächsische Landesbibliothek (SLUB)).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Güterzug mit Lokomotive D 3/3 vom Typ „Bourbonnais“ zur Zeit der Jura-Simplon-Bahn im Bahnhof Bussigny

Der Bahnhof von Brünig auf dem Brünigpass um 1900

Poster of the Jura Simplon Bahn: Oberland.

La gare de Delémont en 1897: la Compagnie du Jura-Simplon emploie plusieurs centaines de mécaniciens et chauffeurs de locomotives, de conducteurs de train, d'employés de gare et d'ouvriers de la voie

Plakat der Jura-Simplon-Bahn

Un premier bâtiment datant de 1856 ne répond alors plus aux besoins. En 1906, l’ouverture du tunnel du Simplon a fait de Lausanne le lieu d’un énorme transit et il s’agit d’offrir à la ville une gare correspondant à cette nouvelle donne.

Dampflocomotive G 3/3 Nr. 301 der Jura-Bern-Luzern-Bahn zum Betrieb auf den Adhäsionsstrecken der Brünigbahn, gebaut 1887 von der Schweizerischen Locomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (Fabrik-Nr. 475). 1890 als Nr. 901 von der Jura-Simplon-Bahn, 1903 als G 3/3 Nr. 101 von den Schweizerischen Bundesbahnen übernommen, 1911 außer Dienst gestellt und anschließend abgebrochen.

Brünigbahn oberhalb Lungern

Simplon tunnel - North portal, Brig, the construction period

Güterzug im Bahnhof Bussigny mit Lokomotive B 3/4, gebaut von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur für die Jura-Simplon-Bahn

Einsturz der Eisenbahnbrücke bei Münchenstein: Rechtsseitiges Widerlager und Trümmerfeld bis zur Flussmitte. Aufnahme vom 16. Juni

Ankunft des Schnellzuges vom Simplon im Bahnhof Genève-Cornavin. An der Spitze des eingetroffenen Zuges steht eine Gemischtzuglokomotive des Typs B 3/4 („Mogul“) der früheren Jura-Simplon-Bahn (JS).

Eine Zweizylinder-Verbund-Lokomotive vom Typ A 2/4 Jura–Simplon-Bahn (JS) dampft mit einem Schnellzug durch die Station Auvernier am Neuenburgersee.

Bahnhof Vevey vor dessen Erweiterung in den Jahren nach der Jahrhundertwende: 1902 wurde die Chemins de fer éléctriques Veveysans (CEV) in den Bahnhof eingeführt, zwei Jahre später folgte die Linie Vevey–Puidoux-Chexbres (VCh).

Lokomotive Reihe A2 Nr. 13-42 der Jura–Simplon-Bahn (JS)

Die Jura–Simplon-Bahn (JS) war vor der Verstaatlichung eine der grossen Privatbahn-Gesellschaften der Schweiz. Sie entstand 1890/91 durch die Fusion der wichtigsten Westschweizer Bahnen Suisse-Occidentale–Simplon, Pont–Vallorbe und Jura–Bern–Luzern.

Schnellzuglocomotive A 2/4 Nr. 114 der Schweizeriſchen Bundesbahnen, 1903 übernommen von der Jura-Simplon-Bahn, gebaut 1893 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabricationsnr. 785); 1917 an die Militaire-Eiſenbahn-Generaldirection Warſchau als P42, 1919 an die Lettiſche Staatsbahn als An 28, 1923 an die Polniſche Staatsbahn als Typ Od, zwiſchen 1927 und 1931 abgebrochen.

Bahnhof Neuchâtel

Zug mit einer B ¾ der Jura-Simplon-Bahn (J-S) vor dem Genfersee und den Savoyer Alpen

Die Jura–Simplon-Bahn (JS) war vor der Verstaatlichung eine der grossen Privatbahn-Gesellschaften der Schweiz. Sie entstand 1890/91 durch die Fusion der wichtigsten Westschweizer Bahnen Suisse-Occidentale–Simplon, Pont–Vallorbe und Jura–Bern–Luzern.

Autor/Urheber:

Gepäckwagen der Jura-Simplon-Bahn, gebaut 1891 bei SIG. LüP 12.000 mm, Breite 3000 mm, Radstand 7500 mm, Lenkachsen mit Mittelrahmen, WC, Gefangenenzelle, Pult, Brieffächer, zwei Hundekästen, elektrische Beleuchtung und Dampfheizung, Leergewicht 12,57 t. Serie 3501-3512, ab 1903: SBB 18101-18112

Dampflocomotive B 3/4 Nr. 1634 der Schweizeriſchen Bundesbahnen mit Einrichtung für Holtzfeuerung, bis 1903 Nr. 334 der Jura-Simplon-Bahn, gebaut 1900 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabricationsnr. 1243); 1923 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Bahnhof Sarnen

Poster advertising tourism by train along the Swiss Jura-Simplon-Bahn, 1895. Artwork by Hugo d'Alési. Original is in the Museum für Gestaltung in Zürich.

ex Tunnelstrecke mit Grenze

Bahnhof Vallorbe mit dem ursprünglichen Aufnahmegebäude

Autor/Urheber: Plutowiki, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Aktienkapital und feste Anleihen sowie Dividende

Aktien sind Anteile am Grundkapital des als Aktiengesellschaft konstituierten Bahnunternehmens. Sie sind hier im Nennwert angegeben, der jedoch in keiner Weise dem Kurswert entsprechen muss. Viele Bahnen haben im Laufe der Zeit ihr Aktienkapital erhöht, was gewöhnlich auf eine Expansion der Bahn hindeutet. Eine Verminderung des Aktienkapitals wurde bei finanziellen Schwierigkeiten vorgenommen, indem durch Herabsetzung des Nennwerts der Aktien Kapital für das Unternehmen freigesetzt wurde (sogenannter Kapitalschnitt).

Feste Anleihen waren neben Aktien die wichtigste Form der Geldbeschaffung für die Bahnen. Das vom Unternehmen aufgenommene Kapital wird über eine bestimmte Laufzeit zu einem bestimmten Zinssatz verzinst. Die Zinslast für Anleihen war ein gewichtiger Ausgabeposten insbesondere der grossen Bahnen. Wenn wegen zu geringen Erträgen die Zinsen nicht mehr bezahlt werden können, droht der Konkurs.

Die Dividendenauszahlungen für die Aktionäre sind hier im Verhältnis zum Nennwert der Aktien angegeben.

Obligation über 500 Franken der Chemins de Fer Jura-Simplon vom 17. Oktober 1894

Eb 2/4 Nummer 13 der Jura–Simplon-Bahn an einem Wasserkran. Der Wagen im Hintergrund trägt noch die Beschriftung S.O.S. (Suisse-Occidentale–Simplon)

2'B-Zweizylinder-Verbund-Lokomotive Serie A 2/4 Nr. 110 Jura–Simplon-Bahn (JS) vor dem Depot Lausanne.

Tender-Locomotive Ec 3/4 Nr. 6512 der Schweizeriſchen Bundesbahnen, bis 1903 Nr. 612 der Jura-Simplon-Bahn, gebaut 1900 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabricationsnr. 1305), 1945 als Nr. 5608 an die Niderländiſchen Eiſenbahnen, 1948 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Stationsvorstand Wilhelm Abächerli zusammen mit einem weiteren Beamten im Stationsbüro von Kaiserstuhl

Poster advertising tourism by train along the Swiss Jura-Simplon-Bahn, 1895. Artwork by F. Conrad. Original is in the Museum für Gestaltung in Zürich.

Schnellzuglocomotive A 3/5 Nr. 231 der Jura-Simplon-Bahn, gebaut 1902 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabricationsnr. 1444), 1903 als Nr. 701 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1928 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.