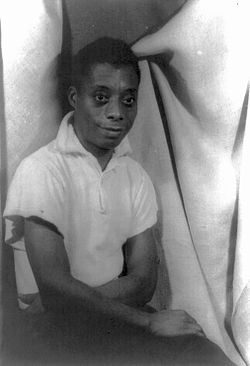

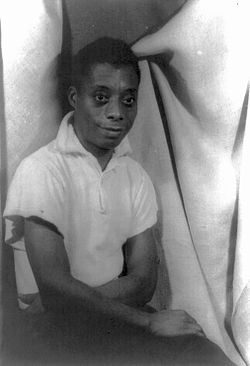

James Baldwin

James Arthur Baldwin (* 2. August 1924 in Harlem, New York City als James Arthur Jones; † 1. Dezember 1987 in Saint-Paul-de-Vence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich) war einer der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus bekannt wurde.[1][2]

Viele seiner Arbeiten behandeln Themen wie Rassismus und Sexualität. Seine Erzählungen sind berühmt für den persönlichen Stil, in dem Fragen der Identität von Schwarzen und Homosexuellen und damit verbundener sozialer und psychologischer Druck zur Sprache kommen, lange bevor die soziale, kulturelle oder politische Gleichstellung dieser Gruppen erkämpft wurde.[3][2]

Leben und Werk

Jugend und Religion

James Baldwin wurde 1924 in Harlem unter dem Namen James Arthur Jones als erstes Kind der alleinstehenden Emma Berdis Jones geboren; sein Vater ist unbekannt. Nach der Hochzeit der Mutter mit dem Fabrikarbeiter und Baptistenprediger David Baldwin, der im Zuge der Great Migration aus New Orleans nach New York gezogen war, wurde James im Alter von drei Jahren dessen Nachname gegeben. Emma und David Baldwin bekamen in den folgenden Jahren gemeinsam acht Kinder.[4]

James Baldwins Jugend im Ghetto war vor allem durch die Erfahrung von Armut, Deprivation und Diskriminierung ebenso wie durch den religiösen Fanatismus der Pfingst- und Holiness-Bewegung geprägt, der seine Familie angehörte. Sein Vater konnte die große Familie kaum ernähren und suchte als Laienprediger Trost und Kompensation in seinem Erwähltheitsbewusstsein und den Verheißungen eines besseren Lebens im Jenseits, wurde durch die Widersprüche in seiner eigenen Existenz aber schließlich in jenen Wahn getrieben („eaten up by paranoia“), den James Baldwin später immer wieder als unausweichliche Folge des Rassenhasses dargestellt hat.[5]

Zu seinem Stiefvater hatte James schon in früher Jugend ein äußerst angespanntes, gestörtes Verhältnis. Nach einem visionären Erweckungserlebnis als Vierzehnjähriger, das danach auch als Vorlage für die Erfahrungen der gleichaltrigen Figur John Grimes in seinem stark autobiografisch geprägten Debütroman Go Tell it on the Mountain diente,[6] fand James Baldwin ab 1938 bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr in der Pfingstgemeinde des Stiefvaters Anerkennung als jugendlicher Prediger. Die Beziehung zum Stiefvater war fortan durch zunehmende Rivalität und Ablehnung durch diesen gekennzeichnet. Diese Ablehnung und der sittenstrenge religiöse Fanatismus David Baldwins spiegelten sich später als dominierende Themen in James Baldwins Werken wider.[7]

Obwohl James Baldwin zunächst wie sein Stiefvater in einer übersteigerten Gläubigkeit „den Ausweg aus seinem Haß für die weißen Unterdrücker und seine Verachtung für die unterdrückten Schwarzen“ fand, wandte er sich nach drei Jahren erfolgreicher Predigertätigkeit 1941 von der Kirche ab, was zugleich die endgültige Entfremdung vom Stiefvater bewirkte. Baldwin war zu der Überzeugung gelangt, dass die Ghettokirchen nur eine Maske für „den Hass, Selbsthass und die Verzweiflung“ seien („a mask for hatred and self-hatred and despair“) und dass die Religion in Harlem ausschließlich eine „exquisite Rachephantasie“ sei („a complete and exquisite fantasy revenge“).[8]

Schon früh zeigte der begabte James ein großes Interesse an Literatur. Er war als Kind und Jugendlicher ein leidenschaftlicher Leser, der sein Lesematerial in den öffentlichen Bibliotheken New Yorks fand. Zu den ersten literarischen Einflüssen auf ihn zählten Werke von Harriet Beecher-Stowe, Horatio Alger und Charles Dickens.

Anfänge als Schriftsteller

Kurz nach seiner Abkehr vom Christentum schloss James Baldwin 1942 eine Schulausbildung an der De Witt Clinton High School, einer vornehmlich von Weißen besuchten Schule in der Bronx, ab. Dort hatte er sich zuvor bereits durch die Herausgabe einer Schülerzeitung profiliert. Er verließ die Familie und lebte von Gelegenheitsarbeiten, um sich daneben dem Schreiben widmen zu können.[9]

Als 1943 sein Stiefvater starb, sah sich Baldwin in der Pflicht, für den Unterhalt der Familie zu sorgen. Seinen Entschluss, Schriftsteller zu werden, gab er jedoch nicht auf, sondern wurde durch die Arbeiten, die er annahm, in seinem Streben noch bestärkt. Einen Förderer fand er in dem 16 Jahre älteren Schriftsteller Richard Wright, den er 1944 erstmals traf. Durch Wrights Fürsprache erhielt Baldwin ein Stipendium, eine Eugene F. Saxton Fellowship für ein Romanprojekt, das aber scheiterte. Auch ein weiteres Buchprojekt Baldwins, das durch ein Stipendium der Rosenwald Fellowship gefördert wurde, fand keinen Verleger.[10]

1946 veröffentlichte Baldwin seine erste Buchrezension in der Zeitung The Nation. In den folgenden Jahren wurde er als Essayist und Rezensent bekannt; er publizierte in namhaften Zeitschriften und Zeitungen. Sein erstes bedeutendes fiktionales Werk war die Kurzgeschichte Sonny’s Blues im Jahr 1948.

In Baldwins Verhältnis zu seinem erklärten geistigen Vater Richard Wright wiederholte sich anschließend der für ihn immer noch tief sitzende Konflikt mit seinem Stiefvater. Wenige Jahre nach dem Bruch mit dessen religiösem Milieu vollzog sich der Bruch mit Wright, dessen aufklärerischem Impetus er die Befreiung aus den fanatisch-religiösen Zwängen seiner Kindheit verdankte. In einem seiner ersten Essays, Everybody’s Protest Novel (1949), kritisiert Baldwin Wrights Roman Native Son und bezichtigt ihn des Puritanismus. Der erneute innere Konflikt, in diesem Fall mit seinem geistigen Ziehvater, wurde in der Folgezeit zu einem wesentlichen Antrieb für Baldwins weiteres schriftstellerisches Werk.[11]

Baldwin in der Wahlheimat Frankreich

Die anfängliche Erfolglosigkeit seiner ersten literarischen Projekte und das Gefühl der Unmöglichkeit, sich selbst und seinen Platz in einer Gesellschaft zu finden, die ihn unterdrückte oder ignorierte, drängten James Baldwin im November 1948, auf Wrights Spuren ins Exil nach Paris zu gehen. Wie er später betonte, hatte er den Rassismus in New York nicht mehr ertragen können. Anders als Wright, der sich in Kreisen der geistigen Elite Frankreichs (Jean-Paul Sartre u. a.) bewegte, lebte Baldwin in der französischen Metropole zunächst in einem völlig anderen Milieu in bitterster Armut unter schwarzen Franzosen, Arbeits- und Obdachlosen. Einflüsse des französischen Existentialismus sind daher in seinem Werk nicht zu spüren.

Die folgenden vier Jahrzehnte verbrachte Baldwin überwiegend in Frankreich. Er bezeichnete diesen Schritt als „Selbstexilierung“. In den USA sei es ihm nicht gestattet gewesen, sich in die Richtung zu entwickeln, in die er sich nur habe entwickeln können: „Alles, was mir meine Landsleute in jenen 24 Jahren, die ich im Lande zu leben versuchte, anzubieten hatten, war der Tod – ein Tod überdies nach ihrem Geschmack.“[12]

In Europa wurde Baldwin, der bis zu seinem Tod alle Versuche schwarzer Amerikaner ablehnte, die ihnen verweigerte Identität aus ihren afrikanischen Wurzeln abzuleiten, deutlich, dass er sich als Autor einzig im Medium der westlichen Kultur und der englischen Sprache verwirklichen konnte. Nach einem Nervenzusammenbruch hielt er sich zwei Wochen lang als „stranger in the village“ (dt.: Fremder im Dorf), wie es in seinem gleichnamigen Essay heißt, zur Genesung in dem Schweizer Kurort Leukerbad auf.[13][14]

Durchbruch und Anerkennung in den USA

Nach seiner Genesung gelang James Baldwin 1953 mit der Veröffentlichung seines Erstlingsromans Go tell it on the Mountain, in dem sich seine Kindheits- und Jugenderfahrungen in der heimatlichen Kirchengemeinde widerspiegeln, der schriftstellerische Durchbruch. In Europa vollendete er auch seinen zweiten Roman, Giovanni’s Room, der aufgrund seiner Thematik für großes Aufsehen und öffentliche Diskussionen sorgte.[15] In diesem Roman, dessen weißer Protagonist nach Frankreich geht, um sich selbst zu finden, setzt sich Baldwin in der Gestaltung der Identitätssuche des Helden in einer homosexuellen Beziehung literarisch mit der Frage seiner eigenen sexuellen Orientierung auseinander, die sich ebenso in seinem Essay über André Gide äußert und fortan im überwiegenden Teil seiner Werke eine gewichtige Rolle spielen wird.[16]

Die Freundschaft mit Wright zerbrach, als dieser Baldwins erstes längeres Manuskript und seine in der Partisan Review veröffentlichten Essays Everybody’s Protest Novel (1949) und Many Thousand Gone (1951) kritisierte. Baldwin hatte darin die künstlerische Qualität und sozial-politische Relevanz von „Protestromanen“ wie Beecher-Stowes Onkel Toms Hütte und vor allem Wrights Native Son in Frage gestellt. 1961, als bereits anerkannter, in den USA gefeierter Autor, grenzte sich Baldwin in seinem zweiten Sammelband, Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son, in drei zu Alas, Poor Richard zusammengefassten Essays in scharfer Form von seinem einstigen Mentor ab und versucht sich damit von den Maßstäben der vorangegangenen Generation afro-amerikanischer Schriftsteller zu befreien. In seiner schriftstellerischen Haltung näherte sich Baldwin damit der Position Ralph Ellisons an, der das Postulat, afro-amerikanische Literatur müsse zwangsläufig Protestliteratur sein, zurückwies.[17]

Nach dem Tod Wrights in Paris kam es in Baldwins späterem literarischen Werk allerdings zu einer verblüffenden Umkehr: Ohne der Nachahmung bezichtigt zu werden, konnte Baldwin nun das auch bei ihm vorhandene und dringend gesuchte neue Thema des Protestes zum Ausdruck bringen. In dem schnell zum Bestseller gewordenen Roman Another Country, der vermutlich nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Sexszenen einen großen Leserkreis fand, gelingt es Baldwin Einschätzungen in der Literaturkritik zufolge allerdings nicht hinreichend, die künstlerische Distanz eines „artist“ mit dem Ausdruck des politischen Protestes eines „propagandist“ zu vereinbaren.[18]

Engagement in der Bürgerrechtsbewegung

Baldwin engagierte sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und vor allem gegen Rassismus. Seine Reden und Essays hatten großen Einfluss, allen voran seine Schrift The Fire Next Time, in der er, von persönlichen Erfahrungen ausgehend, die rassistische Struktur und die sexuelle Doppelmoral der US-amerikanischen Gesellschaft analysierte. Im Unterschied zu anderen afroamerikanischen Schriftstellern der 1950er und 1960er Jahre bewahrte Baldwin zumeist seinen Optimismus, dass sich die ethnischen Konflikte in den USA, wenn auch mit großer Kraftanstrengung, langfristig überwinden ließen.[19] Dilawar (2021) geht in einem Artikel in der Zeitschrift Jacobin der Frage nach, inwieweit sozialistische Überzeugungen zeit seines Lebens Baldwins politisches Handeln motiviert und bestimmt haben.[20]

Späte Jahre in Südfrankreich

Nach den tödlichen Anschlägen auf Malcolm X am 21. Februar 1965 und Martin Luther King am 4. April 1968 suchte Baldwin erneut Ruhe und Abgeschiedenheit, um über die gewandelte Lage nachzudenken und seine literarische Tätigkeit fortsetzen zu können. So ließ er sich 1970 in Südfrankreich nieder. Dort besaß er ein Bauernhaus in Saint-Paul-de-Vence.

Seinen eigenen Aussagen zufolge war ihm in Hollywood bei dem Versuch, ein Drehbuch für einen Film über Malcolm X zu schreiben, endgültig klar geworden, dass „der Dialog nicht mehr möglich und der amerikanische Traum ausgeträumt sei“. Seine neue Rolle begriff er nun als die eines Zeitzeugen, der die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, wie er sie selbst erlebt hatte, nicht dokumentarisch („not a documentary“), sondern als „persönliches Buch und Zeugnis“ („a personal book – a testimony“) darstellt.[21] Mit der Großstadt New York, dem Schauplatz vieler seiner Romane, verband ihn eine ingrimmig Ambivalenz, die als Hassliebe bezeichnet werden kann.[22]

Das Spätwerk Baldwins spiegelt vor allem seine Bemühungen wider, unter dem Eindruck einer „neuen schwarzen Ästhetik positive Selbstbilder“ zu entwerfen, indem beispielsweise seine „ausschließlichen Deutungen der schwarzen Musiktradition, vor allem des Gospel und des Spiritual, als Ausdruck von Leid und Schmerz“ stehen.[23] In seinem letzten Roman, Just Above My Head (1979; dt.: Zum Greifen nah, 1981), greift Baldwin in einer Beschreibung des Lebens eines berühmten Gospelsängers seine lebenslange Auseinandersetzung mit der afroamerikanischen Kirche und Musik wieder auf.

James Baldwin starb 1987 in Saint-Paul-de-Vence im Alter von 63 Jahren an Speiseröhrenkrebs und wurde am 8. Dezember 1987 auf dem Ferncliff Cemetery, Hartsdale, New York begraben.[24]

Rezeption

Baldwins Romane erschienen zeitnah zu ihrem Entstehen und ihrer Erstpublikation in englischer Sprache im Ausland, auch in deutscher Übersetzung in der Bundesrepublik. In der DDR brachte nach Baldwins Tod der Verlag Volk und Welt seinen Roman Eine andere Welt in vier Auflagen heraus, eine davon 1988 in der Reihe Ex libris. In der BRD wurden die vorhandenen Übersetzungen seiner Werke weiterhin im Taschenbuchformat vertrieben. Einige seiner Werke gehören zur Schullektüre im Englischunterricht.

Im Zusammenhang der „Black Lives Matter“-Bewegung und erneuten Rassismusdebatten wurde Baldwin in den 2010er Jahren in zahlreichen Ländern vor allem der westlichen Welt breit rezipiert und erhielt neue Beachtung.[22] Die dtv Verlagsgesellschaft startete im Frühjahr 2018 die schrittweise Edition von Baldwins Gesamtwerk in Neuübersetzung, vorgenommen von der Übersetzerin Miriam Mandelkow. Als erster Band erschien am 28. Februar 2018 Von dieser Welt als neue deutschsprachige Fassung seines Debütromans Go Tell It on the Mountain,[25] der in den Monaten März/Juli/August 2018 der Sprung in die SWR-Bestenliste,[26][27] im April 2018 in die ORF-Bestenliste[28] und bis auf Platz 12 der Bestsellerliste des Magazins Der Spiegel gelang.[29]

In dem Dokumentarfilm I Am Not Your Negro von Raoul Peck aus dem Jahr 2017 ist Baldwins unvollendetes Manuskript Remember This House Grundlage einer filmischen Collage. Die Verfilmung von If Beale Street Could Talk von Regisseur Barry Jenkins[30] hatte im September 2018 beim Filmfestival von Toronto Weltpremiere und kam im Februar 2019 in Deutschland in die Kinos.[31] Regina King wurde 2019 für ihre Rolle in diesem Film mit einem Oscar als beste weibliche Nebendarstellerin ausgezeichnet.[32]

Werke

Eine dreibändige, annotierte Werkausgabe ist in der Library of America erschienen:

- Early Novels & Stories: Go Tell it on the Mountain – Giovannis Room – Another Country – Going to Meet the Man. In: Toni Morrison (Hrsg.): Library of America. Nr. 97, 1998, ISBN 978-1-883011-51-2.

- Collected essays. In: Toni Morrison (Hrsg.): Library of America, Nr. 98. 1998, ISBN 978-1-883011-52-9.

- Later Novels: Tell Me How Long the Train’s Been Gone – If Beale Street Could Talk – Just Above My Head. In: Darryl Pinckney (Hrsg.): Library of America. Nr. 272, 2015, ISBN 978-1-59853-454-2.

Essaysammlungen

- Notes of a Native Son, 1955[33] (dt. teilw. in Schwarz und Weiß oder Was es heißt, ein Amerikaner zu sein)[34]

- Erste vollständige Ausgabe: Von einem Sohn dieses Landes. dt. von Miriam Mandelkow. Mit einem Vorwort von Mithu Sanyal und einer Nachbemerkung der Übersetzerin, dtv München 2022, ISBN 978-3-423-29009-8

- Nobody Knows My Name. 1961 (dt. teilw. in Schwarz und Weiß oder Was es heißt, ein Amerikaner zu sein)[34]

- The Fire Next Time. 1962 (dt. Hundert Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung. 1964)[35]

- Neuübersetzung: Nach der Flut das Feuer. dt. von Miriam Mandelkow. Mit einem Vorwort von Jana Pareigis, dtv, München 2019, ISBN 978-3-423-28181-2.

- Eine Straße und kein Name. Rowohlt, Reinbek 1973, ISBN 3-499-25023-3 (englisch: No Name in the Street. 1972. Übersetzt von Irene Ohlendorf).

- Teufelswerk. Betrachtungen zur Rolle der Farbigen im Film. Rowohlt, Reinbek 1977, ISBN 3-499-25083-7 (englisch: The Devil Finds Work. 1976. Übersetzt von Mark W. Rien).

- Das Gesicht der Macht bleibt weiß. Hoffmann und Campe, Hamburg 1986, ISBN 3-499-13362-8 (englisch: The Evidence of Things Not Seen. 1985. Übersetzt von Günter Panske).

- The Price of the Ticket. Collected nonfiction, 1948–1985. St. Martin’s Press, New York 1985, ISBN 0-312-64306-3.

Romane

- Go Tell It on the Mountain. Alfred A. Knopf, New York 1953.

- Gehe hin und verkünde es vom Berge. dt. von Jürgen Manthey. Rowohlt, Reinbek 1966, ISBN 978-3-499-11415-1.

- Neuübersetzung: Von dieser Welt. dt. von Miriam Mandelkow, Vorw. von Verena Lueken. dtv, München 2018, ISBN 978-3-423-28153-9[36]. Einer der Hamburger Förderpreise für Literatur und literarische Übersetzungen 2018 für Mandelkow sowie der Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis 2020 für Mandelkow, insbesondere für diese Neuübersetzung.

- Giovanni’s Room. Dial Press, New York 1956, OCLC 44800071.

- Giovannis Zimmer. dt. von Axel Kaun und Hans-Heinrich Wellmann. Rowohlt, Reinbek 1963, ISBN 978-3-499-10999-7.

- Neuübersetzung: Giovannis Zimmer. dt. von Miriam Mandelkow, Nachw. von Sasha Marianna Salzmann. dtv, München 2020, ISBN 978-3-423-28217-8.

- Another Country. Dial Press, New York 1962, OCLC 264020.

- Eine andere Welt. dt. von Hans Wollschläger. Rowohlt, Reinbek 1965, ISBN 978-3-498-09029-6.

- Lizenzausgabe des Verlages Volk und Welt in der DDR.

- Neuübersetzung: Ein anderes Land. dt. von Miriam Mandelkow, Nachw. von René Aguigah. dtv, München 2021, ISBN 978-3-423-28268-0.

- Tell Me How Long the Train's Been Gone. Dial Press, New York 1968, ISBN 0718105893

- Sag mir, wie lange ist der Zug schon fort. dt. von Gisela Stege. Rowohlt, Reinbek 1969, ISBN 978-3-498-09029-6

- Neuübersetzung: Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort. dt. von Bettina Abarbanell und Miriam Mandelkow, Nachw. von Elmar Kraushaar. dtv, München 2024, ISBN 978-3-423-28402-8

- If Beale Street Could Talk. Dial Press, New York 1974, ISBN 0-7181-1126-5.

- Beale Street Blues, dt. von Nils Thomas Lindquist, Rowohlt, Reinbek 1974, ISBN 978-3-498-00442-2.

- Neuübersetzung: Beale Street Blues. dt. von Miriam Mandelkow, Nachw. von Daniel Schreiber. dtv, München 2018, ISBN 978-3-423-28987-0[22]

- Zum Greifen nah. Rowohlt, Reinbek 1981, ISBN 978-3-498-00468-2 (englisch: Just Above My Head. 1979. Übersetzt von Nils Thomas Lindquist).

Erzählungen

- Going to Meet the Man, 1965 (dt. Gesammelte Erzählungen, 1968; später als: Des Menschen nackte Haut (Tb.), Sonnys Blues (geb.))

Gedichte

- Jimmys Blues. Gedichte. Zweisprachig. Rowohlt, Reinbek 1984, ISBN 3-499-15419-6 (englisch: Jimmy’s Blues. Selected Poems. 1983. Übersetzt von Thomas Stegers).

- Jimmy's Blues. Gedichte/Poems. Zweisprachig. Engeler 2024, ISBN 978-3-907369-36-4 (englisch: Jimmy's Blues and other Poems. 2014. Übersetzt von Christian Filips.)

Theater

- Blues for Mister Charlie, 1964 (dt. Buchausgabe Blues für Mr. Charlie / Amen Corner, 1971)

- The Amen Corner, Erstaufführung 1955 (dt. Buchausgabe Blues für Mr. Charlie / Amen Corner, 1971)

Als Mitautor

- mit Richard Avedon (Fotografien): Nothing Personal. Dell Publ., New York 1964.

- mit Yoran Cazac (Illustrationen): Little Man Little Man. A Story of Childhood. The Dial Press, New York 1976, ISBN 0-8037-4859-0 (Kinderbuch).

Filmografie

- 1972: Sie nannten ihn Malcolm X (One Day When I Was Lost), von Baldwin nach der von Alex Haley herausgegebenen Autobiografie von Malcolm X verfasstes Drehbuch, bisher allerdings noch nicht verfilmt

- 1985: Go Tell It on the Mountain, Fernsehfilm aus der Reihe American Playhouse von Stan Lathan, mit Paul Winfield und Olivia Cole

- 1998: Die Farbe des Herzens (A la place du cœur) von Robert Guédiguian, Literarische Vorlage

- 2017: I Am Not Your Negro von Raoul Peck, Dokumentarfilm nach dem unvollendeten Manuskript Baldwins Remember This House (mit vielen Filmaufnahmen von Reden Baldwins)

- 2018: If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins, Literarische Vorlage

Interviews und Gespräche mit James Baldwin

- James Baldwin, l'expérience d'un écrivain noir dans un village suisse. In: rts.ch. 25. April 2017, abgerufen am 2. August 2024 (französisch, Künstlerporträt von Pierre Koralnik aus dem Jahr 1962).

- Francois Bondy: Gespräche mit James Baldwin, Carl J. Burckhardt, Mary McCarthy, E. M. Cioran, … [u. a.]. Europaverlag, München/Wien 1972, ISBN 3-203-50409-X.

- mit Margaret Mead: Rassenkampf – Klassenkampf. Ein Streitgespräch. Rowohlt, Reinbek 1973, ISBN 3-499-11617-0 (englisch: A Rap on Race. 1971. Übersetzt von Monika Kulow).

- An Interview, 1971 mit Nikki Giovanni: https://www.youtube.com/watch?v=4Jc54RvDUZU

- A Dialogue, 1973 mit Nikki Giovanni

- Thomas Ayck: … gegen die US-Gesellschaft. Gespräche mit Henry Miller und James Baldwin. Tsamas, Bad Homburg vor der Höhe 1977, ISBN 3-87656-012-8, S. 59–92.

- Fritz J. Raddatz: ZEIT-Gespräche. Zehn Dialoge mit Günter Grass, Rolf Hochhuth, Thomas Brasch, Joseph Breitbach, Alfred Grosser, Alberto Moravia, Leszek Kołakowski, Susan Sontag, James Baldwin, Hans Mayer. (= Band 1 der „Gespräche“) Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978, ISBN 3-518-37020-0, S. 113–122.

- Jordan Elgrably: Gespräch mit James Baldwin. Aus dem Amerikanischen von Heide Lipecky. In: Sinn und Form 2/1988, S. 407–420 (über seine Auswanderung nach Frankreich, die Bedeutung des Schreibens und seine Anfänge als Autor).

Preise und Auszeichnungen

Für sein Werk wurde Baldwin mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet (Guggenheim-Stipendium, 1954;[37] National Institute of Arts and Letters Award in Literature, 1956 (Mitgliedschaft 1964);[38] Ford Foundation grant-in-aid, 1959; George Polk Award)[39]. 1986 wurde er zum Kommandeur der französischen Ehrenlegion ernannt. Seit 1964 war er Mitglied der American Academy of Arts and Letters.[40]

2024 wurde Baldwin von der Suchmaschine Google mit einem Doodle geehrt.[41]

Literatur

- René Aguigah: James Baldwin: Der Zeuge. Ein Porträt. C. H. Beck, München 2024, ISBN 978-3-406-81369-6.

- Wolfgang Binder: Baldwin, James (Arthur). In: Bernd Engler, Kurt Müller (Hrsg.): Metzler-Lexikon amerikanischer Autoren. Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, ISBN 3-476-01654-4, S. 41–43.

- Herb Boyd: Baldwin’s Harlem. A biography of James Baldwin. Atria Books, New York, NY u. a. 2008, ISBN 978-0-7432-9307-5.

- Nicholas Buccola: The Fire Is upon Us: James Baldwin, William F. Buckley Jr., and the Debate over Race in America. Princeton University Press, Princeton 2020, ISBN 978-0-691-21077-3.

- Douglas Field: Walking in the dark : James Baldwin, my father, and me, Manchester : Manchester University Press, 2024, ISBN 978-1-5261-7517-5

- Rolf Franzbecker (unter Mitarbeit von Peter Bruck u. Willi Real): Der moderne Roman des amerikanischen Negers. Richard Wright, Ralph Ellison, James Baldwin. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979, ISBN 3-534-07366-5, S. 80–112.

- Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 246–320.

- Eddie S. Glaude Jr.: Begin Again: James Baldwin’s America and Its Urgent Lessons for Our Own. Crown Publishing Group, New York 2020, ISBN 978-0-525-57532-0.

- Trudier Harris: James Baldwin 1924–1987. In: Paul Lauter u. a. (Hrsg.): The Heath Anthology of American Literature. Houghton Mifflin Co., Boston 1998, ISBN 0-395-86823-8, Bd. 2, S. 2221.

- Miša Krenčeyová: James Baldwins Afrika: Vielschichtig verweigerte Vereinnahmungen. In: Stichproben – Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien. Nr. 37, Jg. 19, 2019, S. 1–42.

- Günter H. Lenz: James Baldwin. In: Martin Christadler (Hrsg.): Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen (= Kröners Taschenausgabe. Band 412). Kröner, Stuttgart 1973, ISBN 3-520-41201-2, S. 155–189.

- Simon Njami: James Baldwin ou le devoir de la violence. Seghers, Paris 1991, ISBN 2-232-10247-5 (französisch).

- Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt am Main 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 292–301.

Weblinks

- Literatur von und über James Baldwin im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über James Baldwin in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- James Baldwin bei IMDb

- Baldwin hören - Berkeley University

- Brief von Hannah Arendt an James Baldwin, The Meaning of Love in Politics ( vom 28. September 2007 im Internet Archive), 21. November 1962

- James Baldwin - Biography. Englischsprachige Biografie. Auf: The European Graduate School. Abgerufen am 10. September 2014

- Rene Aguigah, Max Böhnel, Andreas Robertz: Der wiederentdeckte Vordenker Deutschlandfunk Kultur Lange Nacht, Beitrag vom 3. August 2024.

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt am Main 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 292.

siehe auch Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 251 ff. und 320. - ↑ a b Günter H. Lenz: James Baldwin. In: Martin Christadler (Hrsg.): Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner, Stuttgart 1972, ISBN 3-520-41201-2, S. 155.

- ↑ Jean-François Gounardoo, Joseph J. Rodgers: The Racial Problem in the Works of Richard Wright and James Baldwin. Greenwood Press, Westport 1992, ISBN 0-313-27308-1, S. 158, 148–200.

- ↑ Vgl. Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 246 f.

- ↑ Vgl. Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 247. Das Wortzitat Baldwins ist den Notes of a Native Son (S. 74) entnommen. Siehe zu der fanatisch-religiösen Prägung Baldwins in seiner Jugend auch eingehend Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 292 ff. Plessner zufolge endete Baldwins harter, verbitterter Stiefvater als Paranoiker in einer Nervenheilanstalt (vgl. S. 293).

- ↑ Siehe eingehender Günter H. Lenz: James Baldwin. In: Martin Christadler (Hrsg.): Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner, Stuttgart 1972, ISBN 3-520-41201-2, S. 157 ff.

- ↑ Vgl. dazu detailliert Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt am Main 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 292 ff.

Siehe eingehender Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 247 f. - ↑ Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 247 f.

- ↑ Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 248.

- ↑ Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 249.

- ↑ Vgl. dazu detailliert Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt am Main 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 293 f.

siehe eingehender Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 251 ff. - ↑ James Baldwin: „Blues für Mr. Charlie / Amen Corner“. Hamburg 1971, S. 96. Siehe eingehender Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 249 ff. sowie Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 293 f.

- ↑ James Baldwin – ein Fremder in Leukerbad In: Zeitblende von Schweizer Radio und Fernsehen vom 12. Februar 2022

- ↑ Fremder im Dorf Deutschlandfunk, 1. Januar 2020

- ↑ Vgl. Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 249 ff. sowie Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder · Die Literatur der schwarzen Amerikaner · Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 293 f.

- ↑ Vgl. Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 250. Siehe eingehend Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 295 ff.

- ↑ Vgl. Monika Plessner: Ich bin der dunklere Bruder. Die Literatur der schwarzen Amerikaner. Von den Spirituals bis zu James Baldwin. Fischer, Frankfurt am Main 1979, ISBN 3-596-26454-5, S. 293 f. Siehe eingehend Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 251–253.

- ↑ Vgl. Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 252–257. Siehe auch Maria Diedrich: Multikulturalität - Afro-amerikanische Literatur. In: Hubert Zapf u. a.: Amerikanische Literaturgeschichte. 2., akt. Auflage. Metzler, Stuttgart/Weimar 2004, ISBN 3-476-02036-3, S. 431. Siehe auch die Ausführungen von Günter H. Lenz: James Baldwin. In: Martin Christadler (Hrsg.): Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner Verlag, Stuttgart 1972, ISBN 3-520-41201-2, S. 172 ff.

- ↑ Vgl. Günter H. Lenz: James Baldwin. In: Martin Christadler (Hrsg.): Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner Verlag, Stuttgart 1972, ISBN 3-520-41201-2, S. 179 ff.

- ↑ Arvind Dilawar: The Socialism of James Baldwin. In: Jacobin. 1. Februar 2021, abgerufen am 18. Januar 2024 (englisch).

- ↑ Peter Freese: James Baldwin. In: Ders.: Die amerikanische Kurzgeschichte nach 1945. Salinger, Malamud, Baldwin, Purdy, Barth. Athenäum, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-7610-1816-9, S. 259 f.

- ↑ a b c Paula Pfoser: „Der bessere Protestroman“ Beale Street Blues, Rezension im ORF, 29. Juli 2018, abgerufen am 1. August 2018.

- ↑ Maria Diedrich: Multikulturalität – Afro-amerikanische Literatur. In: Hubert Zapf u. a.: Amerikanische Literaturgeschichte. 2., akt. Auflage. Metzler, Stuttgart/Weimar 2004, ISBN 3-476-02036-3, S. 431.

- ↑ o.A.: Chronology. In: Collected essays. Library of America. Nr. 98, 1998, ISBN 978-1-883011-52-9, S. 855.

- ↑ Das dtv-James-Baldwin-Special

- ↑ SWR-Bestenliste April 2018

- ↑ SWR-Bestenliste Juli/August 2018

- ↑ ORF-Bestenliste April 2018 ( des vom 30. Juli 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ SPIEGEL-Bestsellerliste

- ↑ If Beale Street Could Talk (2018), IMDb, abgerufen am 1. August 2018.

- ↑ If Beale Street Could Talk (2018) Release Info, IMDb, abgerufen am 1. August 2018.

- ↑ https://oscar.go.com/news/winners/oscar-winners-2019-live-updates-to-come

- ↑ Volltext (englisch), abgerufen am 5. Dezember 2017.

- ↑ a b Leonharda Gescher Ringelnatz (Übs.): Schwarz und Weiß oder Was es heißt, ein Amerikaner zu sein. 11 Essays. Rowohlt, Reinbek 1963, ISBN 3-499-14055-1.

- ↑ Hans Georg Heepe (Übs.): Hundert Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung. Rowohlt, Reinbek 1964, ISBN 3-499-10634-5.

- ↑ Sasha Marianna Salzmann: James Baldwins Roman „Von dieser Welt“ in neuer Übersetzung. In: FAZ.net. 8. März 2018, abgerufen am 9. März 2018.

- ↑ Website der Guggenheim-Stiftung, abgerufen am 5. Dezember 2017.

- ↑ Preisträger und Mitglieder des National Institute of Arts and Letters, abgerufen am 5. Dezember 2017.

- ↑ James P. Werlock: James Baldwin. In: Abby H. P. Werlock (Hrsg.): Companion to Literature: Facts on File Companion to the American Short Story. Facts on File, ISBN 978-0-8160-6895-1, S. 56.

- ↑ Members: James Baldwin. American Academy of Arts and Letters, abgerufen am 14. Februar 2019.

- ↑ Jens: Wer war James Baldwin? Google ehrt den US-Autor und Schriftsteller mit einem interessanten Doodle. 1. Februar 2024, abgerufen am 1. Februar 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Baldwin, James |

| ALTERNATIVNAMEN | Baldwin, James Arthur (vollständiger Name); Jones, James Arthur (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | amerikanischer Schriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 2. August 1924 |

| GEBURTSORT | Harlem, New York City, New York, Vereinigte Staaten |

| STERBEDATUM | 1. Dezember 1987 |

| STERBEORT | Saint-Paul-de-Vence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich |

Auf dieser Seite verwendete Medien

Civil Rights March on Washington, D.C.[Author James Baldwin and actor Marlon Brando.], 08/28/1963

Autor/Urheber: Allan warren, Lizenz: CC BY-SA 3.0

James Baldwin taken Hyde Park, London

Autor/Urheber: Tony Fischer Photography, Lizenz: CC BY 2.0

Могильная плита Джеймса Болдуина и его матери Бердис

Civil Rights March on Washington, D.C. [Author James Baldwin with actors Marlon Brando and Charlton Heston.], 08/28/1963