Hohenzollern-Sigmaringen

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Hohenzollern-Sigmaringen ist die schwäbische, katholisch gebliebene Linie der Hohenzollern, eines alten deutschen Hochadelsgeschlechts, und gleichzeitig der Name der von ihr beherrschten Ländereien, der Grafschaft Hohenzollern-Sigmaringen, die 1623 zum Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen erhoben wurde und bis 1849 bestand. Heute führen die Familienmitglieder den Namen ohne den Zusatz „Sigmaringen“. Ein anderer, heute erloschener Familienzweig der schwäbischen Hohenzollern regierte bis 1849 das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen.

Geographie

Hohenzollern-Sigmaringen bestand seit 1634 aus den beiden getrennt voneinander liegenden Landesteilen Sigmaringen und Haigerloch, 1802 kam dort die davor dem Kloster Muri gehörende Herrschaft Glatt am oberen Neckar dazu, 1806, neben anderen Gebieten, das ehemals zur Herrschaft Trochtelfingen gehörende Gebiet um Ringingen, Salmendingen und Melchingen als Exklave, mit einer Gesamtfläche von 906 km². Getrennt wurden die drei Gebiete vom Fürstentum Hohenzollern-Hechingen. Ebenso gehörten zum Fürstentum die acht Exklaven Thalheim, Thiergarten, Igelswies, Tautenbronn, Mühlhausen, Langenenslingen, Bärenthal und Achberg-Esseratsweiler. Nachbarländer waren im Nordosten Württemberg und im Südwesten Baden.

Das zeitweise als Hohenzollern-Haigerloch selbständige Gebiet um Haigerloch, der nordwestliche Landesteil, liegt hauptsächlich auf einer der Schwäbischen Alb vorgelagerten Schichtstufe des Muschelkalks. Dieses Gebiet wird vom Neckar und seinen Nebenflüssen Glatt, Eyach und Starzel entwässert.

Das nur wenige Quadratkilometer große Gebiet um Ringingen, Salmendingen und Melchingen liegt auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb auf einer Höhe zwischen 800 und 900 Metern. Bei Melchingen befindet sich die Quelle der Lauchert.

Das Gebiet um Sigmaringen liegt auf der Schwäbischen Alb und auf dem südlich vorgelagerten Molassegebiet. Die Donau durchfließt das Gebiet von West nach Ost, Nebenflüsse sind hier die Schmeie, die Lauchert und die Ablach.

Geschichte

Die Grafen von Zollern sind im 11. Jahrhundert sicher nachweisbar. Eine Abstammung von dem schwäbischen Geschlecht der Burchardinger wurde im alten Schrifttum oftmals vermutet, ist aber nicht belegbar. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts teilte sich das Geschlecht in eine schwäbische und in eine fränkische Linie. Die fränkische Linie, die die Burggrafschaft Nürnberg innehatte, wurde später zu Kurfürsten von Brandenburg erhoben. Hohenzollern-Sigmaringen zählte bis 1808 zum Schwäbischen Reichskreis.

Karl I. Graf von Hohenzollern war Reichs-Erbkämmerer und später noch Reichshofrats-Präsident. Er erhielt 1534 von Erzherzog Ferdinand die Grafschaften Sigmaringen und Veringen als Lehen von Österreich. Im Jahre 1576 teilte sich die schwäbische Linie der Hohenzollern weiter in Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Haigerloch. 1623 wurden die Hechinger und Sigmaringer Linie in den Reichsfürstenstand erhoben, nicht aber die Haigerlocher Linie, deren Verbindung zu den beiden anderen Linien als nicht standesgemäß angesehen wurde. Sie starb bereits 1634 wieder aus. Die Linie Hechingen starb 1869 ebenfalls aus, während die Familie Hohenzollern-Sigmaringen bis heute fortbesteht.

Fürstin Amalie Zephyrine konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Mediatisierung durch Napoleon verhindern. 1806 schuf dieser den Rheinbund und zerschlug damit endgültig das Heilige Römische Reich. Den beiden hohenzollernschen Fürstenhäusern Sigmaringen und Hechingen gelang es dabei, ihre Souveränität zu erhalten und im Falle Sigmaringens darüber hinaus einen beachtlichen Gebietszuwachs zu erfahren. Das Fürstentum Sigmaringen erhielt 1806 die Besitzungen der Klöster Habsthal und Wald sowie der Deutschordensherrschaften Achberg und Hohenfels. Außerdem erlangte es die Souveränität über die Fürstlich Fürstenbergischen Herrschaften Jungnau und Frohnstetten, die Thurn und Taxisschen Herrschaften Ostrach und Straßberg sowie über die Spethsche Herrschaft in Gammertingen und Hettingen.

In der Folge der Märzrevolution 1848 (regional: Revolution in Sigmaringen) dankten die Fürsten von Sigmaringen und Hechingen 1849 zugunsten des Königs von Preußen ab, so dass ihre Fürstentümer 1850 als „Hohenzollernsche Lande“ im Preußischen Staat aufgingen.[1] Die preußische Besitzergreifung in Sigmaringen erfolgte am 6. April 1850. Die beiden Fürstentümer wurden vereinigt und bildeten als Regierungsbezirk Sigmaringen die Hohenzollernschen Lande. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand Württemberg-Hohenzollern, das den südlichen Teil des ehemaligen Königreichs Württemberg sowie die „Hohenzollernschen Lande“ umfasste. Mit der Bildung des Südweststaates ging Hohenzollern schließlich in Baden-Württemberg auf.

Die Familie Hohenzollern-Sigmaringen spielte auch nach der preußischen Übernahme eine bedeutende Rolle. Karl Antons von Hohenzollern-Sigmaringen ältestem Sohn Leopold wurde 1870 die Übernahme des spanischen Throns angeboten. Dies wurde der Anlass des Deutsch-Französischen Krieges. Sein Bruder wurde als Karl I. König von Rumänien und begründete die herrschende Dynastie von 1866 bis 1947. Ihre Schwester Stephanie wurde Königin von Portugal.

Bis heute befinden sich das Schloss Sigmaringen, ein Drittel der Burg Hohenzollern, das Schloss Umkirch, das Jagdschloss Josefslust und das Schloss Krauchenwies im Eigentum des Fürstenhauses; ein Seitenzweig besitzt die Burg Namedy. Zur Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern mit Sitz in Sigmaringen gehört die Zollern GmbH und Co. KG, einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Sigmaringen. 2015 beschäftigte Zollern weltweit rund 3000 Mitarbeiter in 22 Werken und Niederlassungen. Der derzeitige Chef des Hauses, Karl Friedrich von Hohenzollern, besitzt als alleiniger Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der Prinz von Hohenzollern Capital GmbH & Co. KG darüber hinaus eine Reihe von Unternehmensbeteiligungen.

Verwaltung und Bevölkerung

Das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen gliederte sich in verschiedene hohenzollerische Oberämter. Im Jahr 1822 existierten die Oberämter Sigmaringen, Wald, Ostrach, Straßberg, Gammertingen und Haigerloch sowie die Obervogteiämter Achberg, Hohenfels, Jungnau und Trochtelfingen. Beim Übergang an Preußen bestanden noch die Oberämter Gammertingen, Ostrach, Sigmaringen, Trochtelfingen und Wald. Hohenzollern-Sigmaringen war rein ländlich mit einer in der Regel katholischen Bevölkerung. In Haigerloch und Dettensee gab es jüdische Gemeinden.

Für die Justiz siehe die Liste der Gerichte im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen.

Regenten und Chefs

Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen (1576–1623)

Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen (1623–1849)

- Johann (1623–1638)

- Meinrad I. (1638–1681)

- Maximilian (1681–1689)

- Meinrad II. (1689–1715)

- Joseph Friedrich Ernst (1702–1769)

- Karl Friedrich (1769–1785)

- Anton Aloys (1785–1831), verheiratet mit Amalie Zephyrine von Salm-Kyrburg

- Karl (1831–1848)

- Karl Anton (1848–1849; Vater des rumänischen Königs Carol I.), trat sein Gebiet 1849 an Preußen ab, seither nur noch Titularfürst von Hohenzollern-Sigmaringen

Chefs des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen (1849–1869)

- Karl Anton (1849–1885) wurde nach dem Tode Konstantins 1869, des letzten Fürsten von Hohenzollern-Hechingen, Fürst des gesamten fürstlichen Hauses Hohenzollern

Chefs des fürstlichen Hauses Hohenzollern (seit 1869)

- Karl Anton (1869–1885), Fürst von Hohenzollern

- Leopold (1885–1905; Vater des rumänischen Königs Ferdinand I.), Fürst von Hohenzollern

- Wilhelm (1905–1927), Fürst von Hohenzollern

- Friedrich (1927–1965), in der Weimarer Republik mit amtlichem Familiennamen Prinz von Hohenzollern, jedoch in seiner Heimat traditionell als „Fürst von Hohenzollern“ bekannt

- Friedrich Wilhelm (1965–2010)

- Karl Friedrich (seit 2010)

Hohenzollern-Emden

Ein jüngerer Zweig des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen führt seit den 1930er Jahren den ungewöhnlichen Namenszusatz „-Emden“. Dieser Zweig geht auf den Prinzen Franz Joseph von Hohenzollern (1891–1964), den jüngeren Sohn des Fürsten Wilhelm und seiner Gemahlin Maria Theresia, zurück. Prinz Franz Joseph hatte während des Ersten Weltkriegs als Torpedooffizier auf dem Kleinen Kreuzer SMS Emden gedient und gehörte zu den Überlebenden des Gefechts bei den Kokosinseln. Die Leistungen von Mannschaft und Schiff wurden zu damaliger Zeit derart außergewöhnlich eingestuft, dass den Überlebenden des letzten Gefechts der SMS Emden sowie später auch den Angehörigen von gefallenen Besatzungsmitgliedern seit 1920/21 die Möglichkeit eingeräumt wurde, den Namen des Schiffes als ehrenvollen, vererbbaren Namenszusatz „-Emden“ anzunehmen. Nach Genehmigung durch Wilhelm II. als Chef des Gesamthauses Hohenzollern nahm Prinz Franz Joseph 1933 den Namenszusatz an.

Aus Franz Josephs Ehe mit Prinzessin Maria Alix Luitpolda von Sachsen (1901–1990), einer Tochter des letzten sächsischen Königs Friedrich August III., gingen neben der Tochter Maria Margarethe (1928–2006), verehelichte Herzogin zu Mecklenburg, auch die drei Söhne Karl Anton (1919–1996), Meinrad (* 1925) und Emanuel (1929–1999) hervor. Durch diese und ihre Nachkommen wurde der Familienname Prinz von Hohenzollern-Emden fortgesetzt.

Könige von Rumänien (1866–1947)

Im Februar 1866 wurde Prinz Karl Eitel Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen (1866–1914), der zweite Sohn des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, auf Empfehlung von Napoleon III. und nach einer Volksabstimmung am 20. April 1866 zum Fürsten von Rumänien gewählt. Er heiratete am 15. November 1869 die Prinzessin Elisabeth zu Wied (1843–1916). Nachdem Rumänien 1878 im Frieden von San Stefano die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erreicht hatte, wurde Karl am 26. März 1881 zum König von Rumänien proklamiert. Das einzige Kind von Carol und Elisabeth war die Tochter Maria, die 1874 im Alter von drei Jahren starb. Beim Tod König Carols am 10. Oktober 1914 wurde sein Neffe Ferdinand I., ein jüngerer Sohn seines Bruders Fürst Leopold von Hohenzollern, der Nachfolger. 1927 wurde dessen Sohn Kronprinz Carol zum Thronverzicht gezwungen und sein minderjähriger Sohn Mihai I. (Michael I., 1927–1930, 1940–1947) wurde König. Sein Vater bestieg jedoch 1930 doch noch als Carol II. (Karl II., 1930–1940) den Thron. Er regierte bis zum 6. September 1940, als Michael I. erneut zum König ausgerufen wurde. Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs regierte Michael als Staatsoberhaupt mit stark eingeschränkten Befugnissen weiter, bis er am 30. Dezember 1947 von der herrschenden Rumänischen Kommunistischen Partei zur Abdankung und zum Verlassen des Landes gezwungen wurde. Nach Jahrzehnten im Schweizer Exil durfte der Ex-König nach dem Sturz des Ceaușescu-Regimes 2001 nach Rumänien zurückkehren und erhielt für sich und seine Familie Wohnrecht im Elisabeth-Palast in Bukarest sowie die Rückerstattung des Besitzes der Schlösser Săvârșin, Peleș und Pelișor.

- Karl Anton Fürst von Hohenzollern (1811–1885), preuß. Ministerpräsident ⚭ Josephine von Baden (1813–1900)

- Leopold Fürst von Hohenzollern (1835–1905) ⚭ Antonia Maria von Portugal (1845–1913), Tochter von Königin Maria II. (Portugal) (1819–1853)

- Wilhelm Fürst von Hohenzollern (1864–1927) ⚭ (I) Maria Theresia von Bourbon-Sizilien (1867–1909), Tochter von Ludwig von Neapel-Sizilien (1838–1886); ⚭ (II) Adelgunde von Bayern (1870–1958), Tochter von König Ludwig III. (Bayern) (1845–1921)

- Ferdinand I., König von Rumänien (1865–1927) ⚭ Marie von Edinburgh (1875–1938), Tochter von Alfred (Sachsen-Coburg und Gotha) (1844–1900)

- Karl II., König von Rumänien (1893–1953) ⚭ Elena von Griechenland (1896–1982), Tochter von König Konstantin I. (Griechenland) (1868–1923)

- Michael I., König von Rumänien (1921–2017) ⚭ Anna von Bourbon-Parma (1923–2016), Tochter von Prinz Renato von Bourbon-Parma (1894–1962)

- Margarita von Rumänien (* 1949)

- Helen (* 1950)

- Irina (* 1953)

- Sophie (* 1957)

- Maria (* 1964)

- Michael I., König von Rumänien (1921–2017) ⚭ Anna von Bourbon-Parma (1923–2016), Tochter von Prinz Renato von Bourbon-Parma (1894–1962)

- Elisabeth von Rumänien (1894–1956) ⚭ König Georg II. (Griechenland) (1890–1947)

- Maria von Rumänien (1900–1961) ⚭ König Alexander I. (Jugoslawien) (1888–1934)

- Nikolaus von Rumänien (1903–1978)

- Ileana von Rumänien (1909–1991) ⚭ Anton von Österreich-Toskana (1901–1987)

- Mircea (1913–1916)

- Karl II., König von Rumänien (1893–1953) ⚭ Elena von Griechenland (1896–1982), Tochter von König Konstantin I. (Griechenland) (1868–1923)

- Karl I. (1839–1914), König von Rumänien, ⚭ Elisabeth zu Wied (1843–1916), gen. Carmen Sylva, Tochter von Fürst Hermann zu Wied (1814–1864)

- Leopold Fürst von Hohenzollern (1835–1905) ⚭ Antonia Maria von Portugal (1845–1913), Tochter von Königin Maria II. (Portugal) (1819–1853)

- Karl I.

(1881–1914) - Ferdinand I.

(1914–1927) - Michael I.

(1927–1930 und 1940–1947) - Karl II.

(1930–1940)

Familienangehörige seit dem Ende der Monarchie

- Albrecht Prinz von Hohenzollern (* 1898; † 1977)

- Auguste Viktoria Prinzessin von Hohenzollern (* 1890; † 1966), Ehefrau von Manuel II. von Portugal

- Ferfried Prinz von Hohenzollern (* 1943; † 2022), ehemaliger Rennfahrer

- Friedrich Prinz von Hohenzollern (* 1891; † 1965), Chef der Familie

- Friedrich Wilhelm Prinz von Hohenzollern (* 1924; † 2010), Chef der Familie

- Johann Georg Prinz von Hohenzollern (* 1932; † 2016), Kunsthistoriker

- Karl Friedrich Prinz von Hohenzollern (* 1952), Chef der Familie

Weitere Namensträger

- Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen (1817–1893), Stifterin des Klosters Beuron

- Oswald von Hohenzollern-Sigmaringen (1715–1765), Domherr in Köln

Siehe auch

- Hohenzollern-Berg

- Stammliste der Hohenzollern, dort die Linie Hohenzollern-Sigmaringen

Weblinks

- Literatur von und über Hohenzollern-Sigmaringen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Hohenzollern-Sigmaringen in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Offizielle Website des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen

- Statistische und historische Informationen zum Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen bei HGIS

- Informationen zu den Linien Hechingen und Sigmaringen

Einzelnachweise

- ↑ Vertrag wegen Abtretung der Fürstenthümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen vom 7. Dezember 1849. Wortlaut des Abtretungsvertrages bei verfassungen.de, abgerufen am 2. Februar 2021.

Auf dieser Seite verwendete Medien

House colours of the House of Habsburg

Autor/Urheber: User:Kalan, User:F l a n k e r (crown), Lizenz: CC BY-SA 2.5

Flag of Hanover during 1837—1866.

Flagge des Königreichs Württemberg; Verhältnis (3:5)

Flagge des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach 1813-1897; Verhältnis (2:3)

Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.

Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.

Flagge Liechtensteins (1852-1921)

(c) Pischdi, CC BY-SA 3.0

Deutscher Zollverein in den Grenzen des Deutschen Bundes 1834 (rot) mit für den Zollverein relevanten Außengrenzenänderungen (Schleswig, Luxemburg, Elsaß-Lothringen) in hellrot. In blau die Beitrittsstaaten 1834, grün weitere Beitritte bis 1866, gelb Beitritte nach 1866. Größere Staaten des Zollvereins sind beschriftet.

Autor/Urheber: Berthold Werner, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Schloss Sigmaringen, Ansicht von Norden, Aussichtspunkt Mühlberg.

Coat of arms of Kingdom of Romania (between 1881 and June 23, 1921). After the War of Independence of Romania (1877 - 1878) and the proclamation of Kingdom, the CoA was slightly changed by use, not by law: lion's tails position, the Steel Crown of Romania over the shield and The Star of Romania Order below.

Flagge des Großherzogtums Baden 1855-1891; Verhältnis (3:5)

Autor/Urheber: Kooij, Lizenz: CC BY-SA 3.0

coats of arms of the principality of Hohenzollern-Sigmaringen; 1,4: bourggraviat of Nürnberg; 2: county of Hohenzollern; 3: county of Sigmaringen

King Ferdinand I of Romania

Dienstflagge für Einrichtungen des Staates, Elsaß-Lothringen, 1891-1918, Deutsches Kaiserreich

Flagge des Herzogtums Sachsen-Coburg & Gotha 1826-1911; Verhältnis (2:3)

Die Einführung der neuen Landesfarben Weiß-Grün erfolgte in Sachsen-Altenburg schrittweise. Schon zum 1. Mai 1823 wurde beim Militär die weiß-grüne Kokarde eingeführt. Die entsprechende Änderung der Beamten-Kokarden (Hofstaat, Forstbeamte, Kreishauptleute usw.) wurde zwischen 1828 und 1832 vorgenommen. Ab 1832 waren die Landesfarben offiziell Weiß-Grün. Fälschlicherweise führte man die Farben einige Jahrzehnte lang häufig auch in umgekehrter Reihenfolge (Grün-Weiß), was eigentlich nicht korrekt war, jedoch nicht weiter beachtet wurde. Ab 1890 setze eine Rückbesinnung auf die richtige Farbenführung ein. Seit 1895 wurde dann im staatlichen Bereich wieder offiziell weiß-grün geflaggt. Im privaten Bereich zeigte man häufig auch danach noch grün-weiße Flaggen. Die richtige Reihenfolge der sachsen-altenburgischen Landesfarben lautet jedoch Weiß-Grün. Auf zahlreichen Internetseiten werden die Landesfarben Sachsen-Altenburgs noch heute unrichtig mit Grün-Weiß dargestellt. Auch manche Texte dazu sind fehlerhaft. Quelle: Hild, Jens: Rautenkranz und rote Rose. Die Hoheitszeichen des Herzogtums und des Freistaates Sachsen-Altenburg. Sax-Verlag, Beucha, Markleeberg 2010

Flagge des Herzogtums Anhalt und auch der Stadt Augsburg

Flagge des Fürstentums Reuß jüngere Linie; Verhältnis (4:5), oder auch (5:6)

Flagge des Fürstentums Lippe; Verhältnis (2:3)

King Carol II of Romania, official portrait

Flagge der Großherzogtümer Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin; Verhältnis (2:3)

Flagge Bayerns

Porträt des Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen (1811-1885), Ehemann von Josephine von Baden (1813-1900).

Flag of the Principality of Reuss-Lobenstein

Flagge der Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt; Verhältnis (2:3)

Flagge des Königreichs Sachsen; Verhältnis (2:3)

Autor/Urheber: Graf von dem Bergh, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern, Chef des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen, bei der Festveranstaltung anlässlich des 950-jährigen Bestehens des Hauses Hohenzollern

Flagge des Großherzogtums Hessen ohne Wappen; Verhältnis (4:5)

Autor/Urheber: Fabian 2019, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Coat of arms Hohenzollern-Sigmaringen

Carol I of Romania

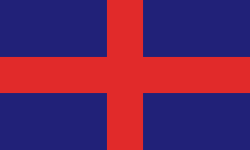

Flag of the Principalities of Hohenzollern-Hechingen and Hohenzollern-Sigmaringen, flag found on Dutch Wikipedia [1].

Flagge des Fürstentums Schaumburg-Lippe; Verhältnis (2:3), c. 1880–1935

Image of king Michael I of Romania (*1921)

Flagge des Herzogtums Braunschweig; Verhältnis (2:3)

Civil flag of Oldenburg, before 1871 and beween 1921 and 1935

Autor/Urheber: Mrmw, Lizenz: CC0

Proposed flag for the Duchy and Province of Limburg, The Netherlands. Never officially approved.

Flagge des Fürstentums Reuß ältere Linie; Verhältnis (27:34)