Herrenberger Altar

Der Herrenberger Altar ist ein (fragmentiertes) Altarretabel, das in den Jahren 1518 bis 1521 im Auftrag der Brüder vom gemeinsamen Leben als Hochaltar für die Stiftskirche in Herrenberg entstanden ist. Er befindet sich heute im Besitz der Staatsgalerie Stuttgart.

Geschichte des Altars

Der Altar trägt eine Datierung von 1519. Die acht Tafelbilder wurden von dem im Bauernkrieg hingerichteten Maler Jerg Ratgeb (um 1480–1526) gefertigt. Verlorengegangen sind der geschnitzte Mittelschrein, die Predellenvorderseite und das Gesprenge.

Der eigenwillige und expressive Malstil Ratgebs wurde lange Zeit wenig geschätzt. Erst in neuerer Zeit wird er angemessen gewürdigt. In Herrenberg war der Altar nur relativ kurz zu sehen. Nachdem 1534 die Reformation in der Stadt eingeführt wurde, ließ ihn der erste lutherische Pfarrer in Herrenberg 1537 abbauen. 1548, zur Zeit des Interims, ließen spanische Truppen den Altar wieder aufbauen. Nach 1552 wurde er für einige Jahrhunderte einfach zugehängt.

1891 verkaufte der Stadtrat den Altar dann „mit Rücksicht auf die teilweise unschönen Bilder“ an die „Staatssammlung vaterländischer Altertümer“ in Stuttgart.[1] Die erhaltenen Teile befinden sich seit 1924 in der Staatsgalerie Stuttgart. Eine Kopie ist in der Stiftskirche in Herrenberg zu besichtigen.

Der Herrenberger Altar ist ein Wandelaltar, dessen Schauseite durch eine erste Öffnung der beiden Außenflügel (A) links (li) und rechts (re) sowie durch eine zweite Öffnung zweier Innenflügel (I) verändert werden kann. Die erhaltenen vier Flügel sind Tafeln gleichen Formats, beidseitig bemalt (a, b) und präsentieren so acht Tafelbilder.

Beschreibung

Vom doppelten Wandelaltar sind vier beidseitig bemalte Tafeln, die Ecküberhöhungen und die dreiteilige Predellenrückseite erhalten. Die Rahmen sind mit Ornamenten und mit Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament verziert. Auf den acht großflächigen Tafelbildern sind simultan 24 Szenen aus der Passionsgeschichte, aus dem Marienleben und aus der Apostelgeschichte dargestellt.

Die Darstellungen im Einzelnen:

Geschlossener Zustand (an normalen Sonntagen)

- Tafel A li (a) und Tafel A re (a) zeigen ein zusammengesetztes Bild: Abschied der Apostel

Erste Öffnung (in der Passionszeit) bei

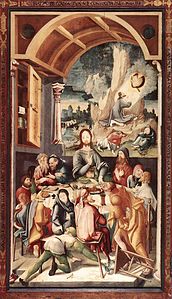

- Tafel A li (b): Abendmahl / Gethsemane / Gefangennahme

- Tafel I li (a): Dornenkrönung / Geißelung Christi / Jesus vor dem Volk / Jesus vor Pilatus

- Tafel I re (a): Kreuztragung / Die Frauen vor dem Kreuz / Grablegung

- Tafel A re (b): Auferstehung / Die drei Frauen gehen zum Grab / Jesus und Maria Magdalena

Zweite Öffnung (zu den Hochfesten)

- Tafel I li (b): Verlobung der Maria / Goldene Pforte / Maria und Elisabeth

- Nicht erhalten: Schrein mit geschnitzten Figuren (vermutlich Maria in der Mandorla)

- Tafel I re (b): Beschneidung / Darbringung im Tempel / Flucht nach Ägypten

Predella-Bilder

- Schweißtuch der Veronika und zwei Engel

Weblinks

- Staatsgalerie Stuttgart online-Katalog.

- Kirsten Serup-Bilfeldt: Abendmahlsdarstellungen in Zeiten der Reformation – Jesus in der Kneipe. In: Deutschlandfunk-Sendung „Aus Religion und Gesellschaft“. 10. April 2019.

Einzelnachweise

- ↑ Manfred Ebener: Jerg Ratgeb und der Herrenberger Altar. In: Lexikon Geschichte Baden+Württemberg. 27. Dezember 2017, abgerufen am 10. April 2019.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Jerg Ratgeb , Lizenz: CC BY 3.0

Beidseitig bemalte Doppelflügel (Inv. Nr. 1523 a-d), die Ecküberhöhungen und dreiteilige Predellenrückseite (Inv. Nr. 1523 e) vom ehemaligen Hochaltar der Stiftskirche Unserer Lieben Frau in Herrenberg. Das Gesprenge, die Predellenvorderseite und der geschnitzte Schrein, in dem sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine von je zwei Heiligen flankierte Strahlenmadonna mit Kind befunden hat, sind verloren. Die beiden seitlich der Ecküberhöhungen angebrachten geschweiften Abschlüsse mit der Verkündigung an Maria sind spätere, vor Mitte des 16. Jahrhunderts entstandene Zufügungen. Die Brüder vom Gemeinsamen Leben, eine klösterliche Gemeinschaft von Weltpriestern und Klerikern, hatten den Altar 1517 bei Jerg Ratgeb in Auftrag gegeben. Wie urkundliche Quellen belegen, bezieht sich die auf den Ecküberhöhungen (vorn und hinten) zu seiten des Monogramms angebrachte Datierung (1519R) nicht auf die endgültige Fertigstellung des Altars, die sich wohl bis in das Jahr 1521 hinzog. In geschlossenem Zustand präsentiert sich der Abschied der Apostel. Der biblisch nicht überlieferte Abschied der reisefertigen oder bereits auf der Wanderschaft befindlichen Apostel findet vor einer weiten Weltlandschaft statt. Einmal geöffnet (bei geschlossenen Innen- und geöffneten Außenflügeln) zeigt der Altar die Passion Christi. Der linke Flügel vereint das Letzte Abendmahl mit den Darstellungen von Christus am Ölberg und seiner Gefangennahme. Die Geißelung, Dornenkrönung und Verspottung Christi schließen sich an; das Verhör Christi durch Pilatus und seine als Ecce homo bezeichnete Zurschaustellung begegnen als verkleinerte Nebenszenen auf der gleichen Tafel. Der nächste Flügel schildert die Kreuzigung, außerdem die Kreuztragung und Grablegung. Abgeschlossen wird die Passionsfolge durch die Darstellung der Auferstehung Christi, die Matthias Grünewalds themengleiche Komposition auf dem Isenheimer Altar voraussetzt. Die Noli-me-tangere-Szene (die Begegnung des Auferstandenen mit Maria Magdalena am Ostermorgen) und die Totenerweckung der Heiligen finden sich im Hintergrund der Tafel. Der gesamte Passionszyklus nimmt deutlich Bezug „auf das sacramentum, auf das Mysterium von Einsetzung, Besiegelung und Fortwirken des Opferwerkes Christi und dessen unblutige Erneuerung im Messopfer auf dem Altar." Die Festtagsseite zeigt bei zweimal geöffneten Flügeln zu seiten des Schreins Szenen aus der Vorgeschichte bzw. Kindheit Christi unter Einbindung der Marienthematik. Die Begegnung von Joachim und Anna an der Goldenen Pforte, der Tempelgang der Maria und die Heimsuchung ordnen sich dem Hauptereignis des linken Innenflügels, dem Verlöbnis von Maria und Joseph, unter. Der rechte Innenflügel schließt mit der Beschneidung Christi, der vorangegangenen Darbringung im Tempel und der auf die Passion vorausweisenden Flucht nach Ägypten die Szenenfolge der Festtagsseite ab

Autor/Urheber: Nach Jerg Ratgeb , Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

In geschlossenem Zustand präsentiert sich der Abschied der Apostel. Der biblisch nicht überlieferte Abschied der reisefertigen oder bereits auf der Wanderschaft befindlichen Apostel findet vor einer weiten Weltlandschaft statt.