Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft

Die Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft vormals Johann Weitzer (oft schlicht als Graz bezeichnet) war ein einstmals bedeutendes österreichisches Maschinenbau- und Fahrzeugunternehmen aus Graz. Die Firma war vor allem auf Fahrzeuge für Schmalspurbahnen und Straßenbahnen spezialisiert.

Geschichte

Anfänge und Aufstieg

1854 gründete der aus Friedberg stammende Sohn eines Webers Johann Weitzer (1832–1902), der bei einem Huf- und Wagenschmied in die Lehre gegangen war, in Graz zusammen mit drei Gesellen ein auf seinen Namen laufendes Unternehmen. Ab 1857 residierte diese Schmiede-, Schlosser-, Tischler- und Anstreicherwerkstätte zur Herstellung von Wagen in einer ehemaligen Kadettenschule. Im selben Jahr firmierte die Firma bereits als „k.k. priv. Wagenfabrik Johann Weitzer“.[1] 1861 errichtet Weitzer unter dem Namen Wagen- und Waggonfabrik, Eisen- und Metallgießerei Joh. Weitzer eine neue Fabrik mit angeschlossener Gießerei. Der Bau von Güter- und Personenwagen für die neu eröffnete Graz-Köflacher-Eisenbahn sorgte für einen Aufschwung des jungen Unternehmens.[2] Ebenso lieferte Weitzer bald auch Fahrzeuge für den Bau des Sueskanals. Im Kriegsjahr 1866 baute das Unternehmen in großem Umfang Fuhrwerke und Lafetten für die k.u.k Armee und lieferte auch 50.000 Remington-Gewehre. Damit war Weitzer der erste Lieferant von Hinterladergewehren in Österreich. Nach der Niederlage 1866 erzeugte das Unternehmen 100.000 Stück sog. Wänzl-Gewehre für die Armee. Ende der 1860er Jahre sind bereits 200 Arbeiter in der Fabrik beschäftigt.[1]

1872 wird das Unternehmen als Grazer Waggon-, Maschinenbau- und Stahlwerksgesellschaft unter Mitwirkung der Allgemeinen Bodencreditanstalt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, das Kapital betrug vier Millionen Gulden. Neue Grundstücke wurden erworben und die Fabrik sukzessive vergrößert. Jährlich konnten nun 400 Personen- und 600 Güterwagen hergestellt werden, in den Gießereien wurde Roheisen aus der Steiermark, England und Schottland verarbeitet. Der Arbeiterstand erreichte zwischenzeitlich die Zahl von 1.500 Mann.[1] Auch im Maschinenbau ist das Unternehmen in dieser Zeit verstärkt tätig gewesen: Auf der Wiener Weltausstellung 1873 wurden neben Waggons auch von Weitzer gefertigte Dampfkessel gezeigt, ferner lieferte man im selben Jahr eine Dampfmaschine an das Radwerk III in Vordernberg.[3] Johann Weitzer erwarb 1872 unter dem Namen k.k. priv. Wagenfabrik von Johann Weitzer in Graz zusätzlich die Befugnis vom Bau von Kleinwagen (Kutschen, Fuhrwerke und andere Straßenfahrzeuge), welche von der Waggonfabrik nun nicht mehr produziert wurden. Der Sitz dieses neuen Unternehmens befand sich genau gegenüber der Waggonfabrik und wurde mit von dieser nicht mehr benötigten Maschinen ausgestattet.[1]

In Folge des Wiener Börsenkrachs 1873 und des daraufhin erfolgten Ausbleibens an Aufträgen geriet auch die Grazer Waggonfabrik zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten, die 1879 zur Schließung der Fabrik führten. Weitzer erwarb den größten Teil der Maschinen, Werkzeuge, Rohstoffe und wohl auch Fabriksgebäude und erweiterte sein Unternehmen zur k.k. priv. Wagen und Waggonfabrik. In der Folgezeit entwickelte sich die Firma allmählich wieder zu einem Großbetrieb. Daneben wurden auch Straßenfuhrwerke sowie ärarische Feldwagen für die k.u.k Armee erzeugt.[1]

Nachdem Weitzer bereits ab den 1880er Jahren ein Zweigwerk in Ödenburg in der ungarischen Landeshälfte besaß, schuf er sich 1891 mit der Weitzer János Gép,- Waggongyár és Vasöntöde Részvénytársaság (dt. Johann Weitzer Maschinen-, Waggonbau und Eisengießerei Aktiengesellschaft in Arad) im ebenfalls ungarischen Arad, das heute zu Rumänien gehört, ein weiteres Standbein. Das Arader Werk entwickelte sich in der Folgezeit weitgehend eigenständig.[1] Es baute ebenfalls Dampflokomotiven, sammelte aber auch schon früh Erfahrung beim Bau von Verbrennungstriebwagen. So zum Beispiel bereits vor 1910 die mittlerweile bekannten benzin-elektrischen Weitzer-De Dion-Bouton-Triebwagen für ungarischen Bahnen. Auch dieses Unternehmen besteht unter dem Namen Astra Vagoane Călători noch heute.

1895 wurde das Weitzer´sche Unternehmen unter Beteiligung des Wiener Bankhauses Schoeller & Co. und des Lüdenscheider Großhändlers Karl Neufeldt (ein Schwager von Sir Paul Eduard von Schoeller) in Aktiengesellschaft umgewandelt und in Folge dem Schoeller-Konzern angegliedert. Das Aktienkapital betrug 1,5 Millionen Gulden. Der Firmensitz wurde nach Wien in die Zentrale von Schoeller & Co. (Wien I., Wildpretmarkt 10) verlegt. Die Bezeichnung änderte sich 1900 in Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks - Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer,[1]

Im Jahr 1902 verstarb der Firmengründer Johann Weitzer in Graz, nachdem er sich schon einige Zeit vorher aus dem Unternehmen zurückgezogen hatte. Sein Nachfolger als Präsident wurde Karl Neufeldt, diesem folgten Richard von Schoeller und Alphonse Edler von Huze nach. In dieser Zeit gab es personelle Verbindungen mit den Schoeller-Stahlwerken in Ternitz.[1]

In diesen Jahren spezialisierte sich die Fabrik unter ihrem technischen Leiter Ing. Hans Kranner zunehmend auf die Herstellung von Schmalspurfahrzeugen, Straßenbahnwagen sowie elektrischer Triebwagen für Schmal- und Normalspur. Ein Höhepunkt war der Exklusivvertrag zur Konstruktion und Lieferung von Waggons in Bosnischer Spurweite an die Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen. 1910 wurde binnen drei Monaten aus Anlass des Besuches Kaiser Franz Joseph I. in Bosnien-Herzegowina der Hofsalonwagen der BHStB von Graz geliefert.[1][4][5]

Technische Innovation durch Dieselmotoren

Graz war der erste und größte Erzeuger von Dieselmotoren im damaligen Österreich, schon 1899 wurde der Bau von Dieselmotoren nach den Patenten von Rudolf Diesel und der MAN aufgenommen. Die Lizenz wurde am 25. Februar 1899 erteilt.[6] In der Folge wurde das Werksareal um 17.000 Quadratmeter vergrößert.[1]

Die Motoren dienten vorwiegend zum Antrieb in Fabriken und als Stromerzeuger, im Ersten Weltkrieg wurden sogar zwei Dynamomaschinen an eine Funkstation der k.u.k Marine in Pola geliefert.[7] 1926 konnte der 1000. Dieselmotor ausgeliefert werden.[8] Im Frühjahr 1930 übernahm man die Dieselmotorsparte der durch die Weltwirtschaftskrise angeschlagenen traditionsreichen Leobersdorfer Maschinenfabrik.[9][10] Laut einer Werbeanzeige lieferte das Unternehmen 1933 Motoren mit Leistungen zwischen 8 und 3000 PS.[11] So stammen die noch heute existierenden Notstromaggregate des ehemaligen Senders Bisamberg (1933) von der Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft. Schon 1908 wurde das weltweit erste von einem Dieselmotor angetriebene Passagierschiff, die MS Brioni, mit einem Grazer Motor ausgerüstet.[12] Auch fuhr das erste Motorschiff am Bodensee, die MS Oesterreich von ihrem Stapellauf 1928 an bis in die 1960er Jahre mit Grazer Dieselmotoren.

Einer der bekanntesten Mitarbeiter der Diesel-Konstruktionsabteilung von Graz war Hans List, der nach Abschluss seines Studiums 1920 bei Graz eintrat und hier u. a. an der Umstellung auf Direkteinspritzung arbeitete.[13]

Nachdem bereits ab den 1910er Jahren in kleineren Stückzahlen auch Elektrolokomotiven gebaut wurden, versuchte man sich Ende der 1920er Jahre im Bau von Diesellokomotiven und benzin-mechanischen Triebwagen nach eigenen Konstruktionen und Lizenzen der DWK.

Aufschwung trotz Krise

Vor und im Ersten Weltkrieg war das Unternehmen hochprofitabel, 808.660 Kronen Reingewinn erwirtschaftete man allein im Jahre 1912, es wurde daraufhin eine Dividende von elf Prozent (1911 waren es noch zehn Prozent) ausgeschüttet.[14] Der Erste Weltkrieg war für die Grazer Waggon- und Maschinenfabrik ein hervorragendes Geschäft: 1916 beispielsweise erwirtschaftete man 1.256.049 Kronen und 1917 bereits 1.561.244 Kronen Reingewinn, es wurde eine Dividende von 12 % (48 Kronen) ausgeschüttet. Man beschloss eine Kapitalaufstockung von einer Million auf ein Aktienkapital von fünf Millionen Kronen.[15] Der Beschäftigtenstand erreichte in dieser Zeit mit 300 Angestellten und über 4000 Arbeitern (1914 waren es „nur“ 1300) einen neuen Höhepunkt.[16] Auch der Rüstungsindustrie diente die Firma, sie stellte im Auftrag der Heeresverwaltung rund 60.000 Schrapnellhülsen monatlich her und fertigte auch Minenwerferrohre und Achsen für Feldhaubitzen in großen Stückzahlen.[17] Für die k.u.k Marine fertigte man Dieselmotoren für die dieselelektrischen Antriebe der S.M. Unterseeboote. Unter anderem stattete Graz das von Österreich erbeutete S.M. U 14, die ehemals französische Curie, mit eigens neu konstruierten Sechszylinder-Motoren mit je 420 PS aus.[18]

Den Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie und damit den Wegfall ihrer traditionellen Absatzgebiete verkraftete die Gesellschaft durch ihre arrivierte Stellung relativ gut.[19] Behalf man sich anfangs mit der Reparatur von Eisenbahnwaggons für die Südbahngesellschaft und die neu entstandenen Jugoslawischen Staatsbahnen, konnten schon bald Aufträge aus Bulgarien und der Türkei gewonnen werden.[20] 1927 lief sogar ein Dokumentarfilm in den Grazer Kinos, welcher dem bis dato meist unwissenden Zuschauer das Werk und dessen hochwertige Erzeugnisse detailliert zeigte.[21]

Das Werk

Die Fabrik in Graz umfasste 1931 ein Areal von 130.000 m2, davon waren circa 53.000 m2 verbaute Fläche. Der Holzlagerplatz allein war circa 50.000 m2 groß, hier lagerten und trockneten die für den damaligen Waggonbau benötigten Hölzer, wie z. B. heimische Hart- und Weichhölzer, Mahagoni, Pitchpine oder Zeder. Das Werk umfasste eine Holztrockenanlage, die Holzbearbeitung (damals die größte und modernste in Österreich, schon auf Fließbandarbeit umgestellt), weiters die Schmiede, Kesselschmiede (für Kesselwagen u. Ä.), Hallen für Untergestell- und Kastenbau, die Schlosserei, schließlich die Montagehalle und Lackierungsabteilung. Hier wurden die fertigen Wagenkästen mit den Außenblechen, Dach, Böden und Innenausbau versehen, man lackierte bereits mit der Spritzpistole. Der Dampf mit 10 Atü Druck für den Betrieb der Schmiedehämmer kam aus einer automatisch befeuerten Kesselanlage mit 1150 m2 Rostfläche. Der Strom wurde in einer eigenen Kraftanlage mit Dieselmotoren von zusammen 2500 PS erzeugt, zusätzlich wurde Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen. Eine große Kompressoranlage erzeugte die für Nietmaschinen und die Lackierung erforderliche Druckluft. Die Hallen für den Bau von Untergestellen und Wagenkästen wurden erst Ende der 1920er Jahre neu errichtet.[5] Bei voller Auslastung konnten bis zu 4000 Waggons jährlich erzeugt werden.[22]

Höhepunkt und Krise, Niedergang und Wiederauferstehung

1928 und 1929 erreichte der Beschäftigtenstand einen neuen Höhepunkt, dennoch konnte 1928 keine Dividende ausgezahlt werden.[19][23] Mitglied des Verwaltungsrates war bis 1930 Karl von Banhans, der zu dieser Zeit in die Strafella-Affäre verwickelt war.[24] Durch die Wirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre und den dadurch bedingten Produktionsrückgang kam das Unternehmen in den Einflussbereich der Simmeringer Waggonfabrik, zu der bereits ab Anfang der 1920er Jahre engere Beziehungen bestanden: 1921 ging man eine Interessensgemeinschaft mit Simmeringer ein, die vor allem der quotenmäßigen Aufteilung der Lieferungen für den Export diente. Bereits vorher bildete man gemeinsam mit anderen Fabriken ein Waggonbau-Kartell.[25] 1931 galt die Fabrik in Graz noch als „überraschend gut beschäftigt“.[26] Danach schien es bergab zu gehen, die Aufträge wurden immer weniger. 1934 war ein schweres Jahr für die Firma: infolge der Sanierung des maroden Unternehmens übernimmt die Simmeringer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft die Aktienmehrheit. Die gesamte Produktion und die Dieselmotorfertigung wurden daraufhin nach Simmering verlegt, lediglich die Schmiede noch in Betrieb gehalten. Nur noch 250 Arbeiter verblieben in diesem Jahr.[27] 1935 wurde die Gießerei geschlossen.[28]

Im Zuge des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich hielt Adolf Hitler am 3. April 1938 eine Rede in den leerstehenden Hallen der Grazer Waggonfabrik.[29] Im Herbst dieses Jahres wurde der Betrieb im Werk wieder aufgenommen.[30] Großaufträge der Deutschen Reichsbahn sorgten für einen Beschäftigtenstand von 600 Arbeitern.[31]

Zuletzt firmierte die Gesellschaft ab 1939 unter Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft, bevor sie 1941 mit der Paukerwerk Aktiengesellschaft und der Simmeringer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft, die beide in Wien ansässig waren, zur neuen Simmering-Graz-Pauker Aktiengesellschaft für Maschinen-, Kessel- und Waggonbau zusammengeschlossen wurde. Das neue Unternehmen stand im Besitz der Reichswerke Hermann Göring und diente wie viele andere Firmen dem Bau von Rüstungsgütern. Es wurden in Graz große Serien von Güter-, Kesselwagen und Tendern für die Reichsbahn gebaut, aber auch Geschütze, Minenwerfer, Munition und Torpedos für Wehrmacht und Marine wurden erzeugt.[32] Während der Kriegsjahre waren bis zu 1600 Arbeiter im Grazer Werk beschäftigt.[30] Zwischen November 1944 und April 1945 wurde die Grazer Waggonfabrik im Zuge von Bombardements fast vollkommen zerstört, an die 110 Volltreffer im Werksgelände wurden gezählt.

Nach Kriegsende wurde der Betrieb rasch wieder aufgebaut, von nun an war Graz Standort für E-Lok, Waggon und Triebwagenfertigung des 1946 verstaatlichten SGP-Konzerns. Hier wurden nun Lokomotiven wie die Reihen 1041 und 1010 der ÖBB gefertigt. Diesellokomotiven und -triebwagen sowie Straßenbahnen wurden fortan im Werk Simmering gefertigt. Der traditionsreiche Standort existiert als Teil der Siemens AG Österreich noch heute und fertigt Drehgestelle und Stromabnehmer für Lokomotiven, Triebwagen und Waggons.

Produkte

Elektrische Triebfahrzeuge

Die Grazer Waggonfabrik war von Anfang an führend im Bau elektrischer Triebwagen und lieferte das Wagenmaterial für einen Großteil der Straßenbahnen auf dem Gebiet des heutigen Österreich, wie zum Beispiel der Betriebe in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, St. Pölten und Gmunden. Elektrische Lokalbahnen wie die Linzer Lokalbahn, Florianerbahn, die Innsbrucker Mittelgebirgsbahn, die Übelbacher Bahn, die Stubaitalbahn, die Vorchdorferbahn, die Haager Lies, die Höllentalbahn Payerbach-Hirschwang und die Gleichenberger Bahn erhielten zur Betriebsaufnahme Fahrzeuge aus Graz. 1927 lieferte die Firma die elegant ausgestatteten „Schnellbahn-Triebwagen“ der Reihe 220 an die Wiener Lokalbahnen.[5] Graz arbeitete meist als Subunternehmer der Elektrofirmen ÖSSW, AEG-Union, ELIN und der Österreichischen Brown, Boveri-Werke und fertigte den maschinellen Teil der Wagen. Mitunter – wie im Falle der Fahrzeuge für die 1907 eröffnete Rittnerbahn in Bozen – vergab Graz die Aufträge an andere Firmen als billige Subunternehmer weiter. Diese von der Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik gebauten Triebwagen besaßen jedoch so ungünstige Bremswerte, dass sie erst recht in Graz umgebaut werden mussten.[33]

Während bereits in frühen Jahren kleinere und technisch auf Triebwagen basierende Elektrolokomotiven gebaut wurden, wurde mit der E 14 der Mariazellerbahn 1911 die erste Lokomotive nach noch heute gültigen Bauprinzipien geschaffen. Hierbei fertigte Graz lediglich eine einzige Maschine dieser ansonsten von Krauss in Linz gebauten, fünfzehn Stück umfassenden Reihe. Die E 14 ist noch heute vor Nostalgiezügen im Einsatz und zählt zu den dienstältesten Elektrolokomotiven der Welt. Mit der Reihe Ewp der Pressburger Bahn (später Reihe 1072 der ÖBB) 1914 die ersten Vollbahnmaschinen in Graz gebaut. Auch zahlreiche elektrische Industriebahn- und Grubenlokomotiven lieferte die Firma, u. a. an die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft.[5] 1907 fertigte Graz den Wagenkasten der Zahnradloks der Rittnerbahn, die Antriebstechnik wurde jedoch von der SLM aus der Schweiz importiert und das Untergestell lieferte die Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik.[33]

Verbrennungsmotoren und -triebwagen

Bereits 1899 wurde der Bau von Dieselmotoren aufgenommen, die Firma entwickelte sich rasch zum größten Dieselmotor-Produzenten in Österreich-Ungarn. Der erste Grazer Motor leistete 20 PS und lief noch bis in die 1930er Jahre.[10] Durch ihre soliden Konstruktionen bekamen die Grazer Dieselmotoren einen hervorragenden Ruf. Aus der Frühzeit der Grazer Dieselmotor-Fertigung sind noch die vier Motoren der ehemaligen „Dieselzentrale“ (Elektrizitätswerk) der Brauerei Schwechat von 1906 erhalten und stehen unter Denkmalschutz.[34]

1922/23 baute die Grazer Waggonfabrik 1922/23 die erste Diesellokomotive Österreichs. Die Maschine ähnelte vom Aufbau her noch einer Dampflokomotive, der Antrieb erfolgte von einem 60-PS-Sechszylinder-Dieselmotor mit 300/min und über ein hydraulisches Lenzgetriebe und Blindwelle auf die Kuppelstangen. Die nur circa sieben Meter lange Lokomotive wurde von den BBÖ auf der Steirischen Ostbahn erprobt und fuhr im Probebetrieb auch in England, ein Weiterbau unterblieb allerdings. Sie wurde fortan als Werkslok der Grazer Waggonfabrik verwendet.[35] Ab 1926 versuchte die Firma mit den unter der Leitung von Hugo Güldner erzeugten Dieselmotoren Bauart Hesselman den Bau von Diesellokomotiven mit elektrischer Kraftübertragung aufzunehmen.[10][36] Die hart laufenden Motoren mit konstanten Drehzahlen erwiesen sich jedoch als wenig geeignet und hatten hohe Ausfallraten. Von den damals gebauten Maschinen der Reihen BBÖ 2020, VT 70 und BBÖ 2070/s existiert nur mehr die letztere, das mehrfach umgebaute Einzelstück 2093.01.

Im Frühjahr 1927 lieferte Graz je einen zwei- und vierachsigen Benzintriebwagen mit mechanischer Kraftübertragung an die BBÖ. Diese VT 23 und VT 22 genannten Fahrzeuge waren nach Mustern der DWK-Triebwagen gestaltet und übernahmen von diesen auch die komplette Antriebsanlage mit Benzinmotor und Vierganggetriebe.

Nach dem Werkskatalog von 1931 erzeugte die Grazer Maschinenfabrik weiters Viertakt-Schiffsdieselmotoren und Motorkompressoren nach eigenen Konstruktionen und in Lizenz von Burmeister & Wain. Um in der Zwischenkriegszeit die strikten Einfuhrbestimmungen in Italien zu umgehen, vergab man Lizenzen zum Bau der „Grazer Dieselmotoren“ an das Stabilimento Tecnico Triestino.[37] Ebenso wurden Zweitakt-Rohöl-Niederdruckmotoren mit Leistungen von 40 bis 90 PS erzeugt.[5] Das Unternehmen lieferte Dieselmotoren mit Stromgeneratoren an das bereits erwähnte Stabilimento Tecnico Triestino, an Elektrizitätswerke in Cluj (Siebenbürgen) und Tarnów (Galizien).[38] Zweitakt-Schiffsdieselmotoren wurden nach Holland, Italien, Frankreich, Griechenland und Russland exportiert, wo sie besonders bei Fischtrawlern und kleinen Frachtern Verwendung fanden.[39] Höhe- und Schlusspunkt der Dieselmotorfertigung in Graz düften die Aggregate für den Sender Bisamberg im Jahre 1932/33 gewesen sein, es sind dies kompressorlose Vier- und Fünfzylinder Hesselman-Dieselmotoren mit Leistungen von 400 resp. 500 PS, gekoppelt mit Generatoren der ÖSSW.[40]

Waggons

Die Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft war seit den 1890er Jahren spezialisiert auf Schmalspurfahrzeuge in der in Österreich-Ungarn und seinen Nachfolgestaaten weit verbreiteten Bosnischen Spurweite. So stammen u. a. das Rollmaterial der namensgebenden Bosnischen Schmalspurbahnen sowie so gut wie aller österreichischen Schmalspurbahnen, wie u. a. der Mariazellerbahn, der Zillertalbahn, Salzkammergut Lokalbahn, sowie der Pinzgaubahn von Graz. Das Programm umfasste hierbei sämtliche Typen an Waggons, wie z. B. Personenwagen, Salonwagen, Speise- und Schlafwagen, Post- und Gepäckwagen, diverse Güterwagen, Spezialwagen und Rollwagen zum Transport normalspuriger Wagen.

In Normalspur lieferte die Grazer Waggonfabrik diverse Wagen in großen Stückzahlen an die kkStB, die BBÖ und die ÖBB, so beispielsweise um die Jahrhundertwende 244 Wiener Stadtbahnwagen.[41] Für die Compagnie Internationale des Wagon-Lits fertigte man Anfang der 1930er Jahre Schlafwagen des Typs S für deren Luxuszüge. Auch am großzügigen Neubauprogramm der BBÖ in der Zwischenkriegszeit beteiligte man sich mit mehreren hundert Stück Güter-, Post- und Gepäckwagen, sowie zwei- und vierachsigen Personenwagen der Type N28.[5][42]

Auch Wagen für Standseilbahnen wurden gebaut, darunter 1894 die beiden ersten Wagen der Grazer Schlossbergbahn.

Noch heute findet man bei Museumsbahnen in Österreich und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Donaumonarchie sehr viele in Graz gebaute Fahrzeuge.

Galerie

- Der Triebwagen 1 der Höllentalbahn (1926)

- AB 3 der Zillertalbahn (1905), typischer Vertreter von Schmalspurwagen der Frühzeit

- Personenwagen Salzkammergut-Lokalbahn (1893), mehrfach umgebaut

- Vierachsige Personenwagen der Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen (beschafft ab 1894)

- Güter- und Personenwagen der Mariazellerbahn (1. Lieferung 1908)

- Hofsalonwagen der Salzkammergut-Lokalbahn (1908)

- Salonwagen mit Panoramafenster der BHStB

- Erzherzog Franz Ferdinand entsteigt dem Hofsalonwagen der BHStB (1914)

- Salonwagen der BHStB

- (c) User: Benreis auf wikivoyage shared, CC BY-SA 3.0Vierachser der Salzkammergut-Lokalbahn (1928)

- Das Einzelstück 2093.01 war eine der ersten Dieselloks Österreichs (1927)

- Post- und Dienstwagen der Ybbstalbahn (1898)

- (c) Johann Jaritz / CC BY-SA 4.0Dreichasiger Schmalspur-Güterwagen, hier bei der Gurktalbahn

- Flachwagen auf der Mariazellerbahn

- Güterwagen der Innsbrucker Mittelgebirgsbahn (1900)

- Vorstellwagen der Tiroler Achenseebahn (ab 1889)

- Vierachsige Vorstellwagen der Schafbergbahn (1893)

- Vorstellwagen der Schneebergbahn (ab 1896)

- Sommerwagen der ehemaligen Salzburger Eisenbahn- und Tramwaygesellschaft (1886)

- Dampftramway-Wagen SETG BC 6 (gebaut 1895)

- Innenraum des BC 6

- (c) Jean-Henri Manara, CC BY-SA 2.0Sommerwagen der Pöstlingbergbahn (1898)

- Wagenserie 1–9 der Linzer Straßenbahn (1905/06 geliefert)

- (c) Jean-Henri Manara, CC BY-SA 2.0Triebwagen 23 der Straßenbahn in Linz (1902)

- Der Triebwagen 100 der Badener Straßenbahn (1900)

- Wiener Straßenbahn Type D1 Nr. 314 (geb. 1900, Umbau 1925)

- Wiener Straßenbahn Typ G Nr. 777 (1901)

- Triebwagen G2 2051 (1907)

- Salon- bzw. Exkursionstriebwagen (Galawagen) der Wiener Straßenbahn, Type AW Nr. 82 (1912)

- Die Triebwagen der Type H (1910)

- Die Type M der Wiener Straßenbahn, erste Tranche (1927)

- Die legendäre Type K der Wiener Straßenbahn

- Type N/n der Wiener Elektrischen Stadtbahn (1925)

- Dampfstraßenbahn-Güterwagen der Wiener Lokalbahnen (1886)

- Grazer Straßenbahn Triebwagen 22 (1899)

- Triebwagen 68 der Grazer Straßenbahn (1902)

- Beiwagen 60B (1907) der Grazer Straßenbahn. Sehr ähnliche Beiwagen beschafften auch andere Betriebe, z. B. die Straßenbahn Görz.

- Triebwagen 117 (1909)

- Beiwagen 191B (1873), ursprünglich Wiener Tramwaygesellschaft

- Sommerwagen 100 der Gmundner Straßenbahn (1898), ex Pöstlingbergbahn.

- Gmundner Triebwagen 5 (1911)

- Beiwagen der Innsbrucker Mittelgebirgsbahn bzw. der Lokalbahn Innsbruck–Hall in Tirol (1891 bis 1900)

- „Haller Triebwagen“ der IVB (1909)

- Triebwagen 53 der TMB (1905)

- Innsbrucker Schneekehre SK 100 (1909)

- Beiwagen der Meraner Straßenbahn (1908)

- Die Triebwagen der Stubaitalbahn (1904)

- (c) I, DerAdmiral, CC BY 2.5Zahnradloks der Rittnerbahn (1907)

- Zweiachsiger Triebwagen der Rittnerbahn (1907)

- Offene Güterwagen der Rittnerbahn (1907)

- Triebwagen der St. Pöltner Straßenbahn (1911)

- Triebwagen 16 der Straßenbahn Olmütz (1912)

- Postpakettriebwagen Nr. 4 (1914) der St. Pöltner Straßenbahn

- Wagenpark der Elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau (1902)

- Die Sommerbeiwagen der Straßenbahn Klagenfurt (1926)

- Triebwagen der Straßenbahn Ybbs (1907)

- Wagen 5 der Straßenbahn Laibach (1901)

- Triebwagen und Sommerbeiwagen der Straßenbahn Dubrovnik (1912)

- Sommerwagen Nr. 25 der Brünner Dampf-Straßenbahn (1890)

- Dampftramway-Wagen Nr. 79 der Brünner Straßenbahn (1884)

- Triebwagen 10 der Straßenbahn Brünn (1899)

- Brünner Beiwagen 61 (1899)

- Triebwagen 52 der Brünner Straßenbahn (1912)

- Der Brünner Triebwagen 72 (1920), ähnlich Wiener Type K

- Triebwagen 6 der Straßenbahn Triest-Opicina (1902)

- Triebwagen 1 der Straßenbahn Abbazia (1908)

- Gepäck- und Posttriebwagen 202 der Straßenbahn Abbazia (1908)

- Triebwagen der Straßenbahn Sarajewo (1895)

- Triebwagen der Straßenbahn Iglau (1909)

- Trieb- und Beiwagen der Straßenbahn Pirano - Portorose (1912)

- Triebwagen der Gablonzer Elektrischen Straßenbahn (erste Serie, 1900)

- Triebwagen der Straßenbahn Bozen (1910), Wagen dieses Typs wurden u. A. auch nach Meran und Czernowitz geliefert

- Triebwagen EM1 der Florianerbahn (1913), gleichartige Fahrzeuge liefen auch auf der Attergaubahn

- Beiwagen der Florianerbahn (1913) und ehemaliger Triebwagen der Straßenbahn Unterach-See am Mondsee (1907)

- Innenraum des Florianerbahn-Beiwagens EP3 (1913)

- Triebwagen ET 23.103 der Traunseebahn (1921)

- Triebwagen der Linzer Lokalbahn (1912)

- Nachgelieferten Triebwagen ET 23 001 der Linzer Lokalbahn (1921)

- Triebwagen ET 24.102 der Lokalbahn Lambach-Vorchdorf (1931)

- Triebwagen ET 25.102 der Haager Lies (1933)

- Beiwagen Bi 24.204 von Stern & Hafferl, ursprünglich Montafonerbahn (1905)

- Triebwagen kkStB 20.0 der Montafonerbahn (1905)

- Triebwagen kkStB 21 001 der Lokalbahn NWP (1908)

- Der ET 1 der Landesbahn Feldbach - Bad Gleichenberg (1930)

- Die E41 der Gleichenberger Bahn (1931)

- Lokomotive 1099.14 (NÖLB E 14) der Mariazellerbahn (1911)

- Wechselstromlokomotiven der Pressburgerbahn, später ÖBB 1072 (1914–1916)

- Lok 1 der Lokalbahn Mährisch Ostrau-Karvin (1908) mit Diamond-Drehgestellen

- Gleichstrom- & Akkumulator-Lokomotive Reihe Eg der Pressburgerbahn (1913)

- Güterzugslok der St. Pöltner Straßenbahn (1911)

- Lok 1 „Liesl“ der Linzer Lokalbahn (1912)

- Postwaggon DÖStB F 84231 (1918)

- Personenwagen Type N28 der BBÖ

- Dienstwagen ÖBB Di 64218 (1929)

- Wagen der Grazer Schlossbergbahn (1894)

- Motore für die MS Oesterreich am Bodensee (1928)

- Fünfzylinder-Dieselmotor des Senders Bisamberg (500 PS)

- Dieselmotore des Senders Bisamberg, Bauart „Graz-Hesselman“ (1932)

- Wärmemotor „Patent Diesel“, Fabriks-Nr. 561 (1915) im Technischen Museum Wien, Leistung 58 kW, anwerfen durch Pressluft

Weblinks

- Firmenportrait der Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer auf www.albert-gieseler.de

- Johann Weitzer, Industrieller auf www.graz.at

- Dokumente und Zeitungsartikel zur Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft in den Historischen Pressearchiven der ZBW

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g h i j Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 8 ff.

- ↑ ANNO, Neues Wiener Journal, 1931-01-01, Seite 30. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ Albert Gieseler -- Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ Fritz Posch: Johann Weitzer und der Grazer Waggonbau. In: Sonderbände der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Nr. 9. Graz 1965, S. 49.

- ↑ a b c d e f N.N.: Graz - Waggonbau. In: Grazer Waggon- und Maschinen-Fabriks-Actiengesellschaft vormals Johann Weitzer (Hrsg.): Werkskataloges von 1931 (Reprint). Slezak, Wien 2005.

- ↑ Frühe Dieselmotoren aus Graz und ihr Hersteller. Abgerufen am 29. März 2021.

- ↑ ÖNB-ANNO - Elektrotechnik und Maschinenbau. Abgerufen am 29. Dezember 2019.

- ↑ ÖNB-ANNO - Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines. Abgerufen am 28. Dezember 2019.

- ↑ Albert Gieseler -- Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer. Abgerufen am 23. Mai 2019.

- ↑ a b c Hugo Güldner: Neuzeitliche österreichische Dieselmaschinen. In: Elektrotechnischer Verein in Wien (Hrsg.): Elektrotechnik und Maschinenbau. 48. Jahrgang. Verlag des Elektrotechnischen Vereines, Wien 1930, S. 881.

- ↑ ÖNB-ANNO - Elektrotechnik und Maschinenbau. Abgerufen am 29. Dezember 2019.

- ↑ Brionis Geschichte - Mautner Markhof. Abgerufen am 29. März 2021.

- ↑ Frühe Dieselmotoren aus Graz und ihr Hersteller. Abgerufen am 29. März 2021.

- ↑ ÖNB-ANNO - Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines. Abgerufen am 29. Dezember 2019.

- ↑ ÖNB-ANNO - Elektrotechnik und Maschinenbau. Abgerufen am 29. Dezember 2019.

- ↑ Albert Gieseler -- Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. : eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 28.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 30.

- ↑ a b Fritz Posch: Johann Weitzer und der Grazer Waggonbau. In: Sonderbände der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Band 9. Graz 1965, S. 50.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 33.

- ↑ ANNO, Arbeiterwille, 1927-09-08, Seite 10. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ ANNO, Neues Wiener Journal, 1931-01-01, Seite 30. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ ÖNB-ANNO - Eisenbahn und Industrie. Abgerufen am 1. März 2022.

- ↑ ÖNB-ANNO - Eisenbahn und Industrie. Abgerufen am 1. März 2022.

- ↑ N.N.: Eisenbahn und Industrie. Nr. 1, 1921, S. 5.

- ↑ N.N.: Eisenbahn und Industrie. Nr. 9, 1931, S. 4.

- ↑ Albert Gieseler -- Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ Albert Gieseler -- Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer. Abgerufen am 23. Mai 2019.

- ↑ DÖW - Erkennen - Ausstellung - 1938 - Graz - "Stadt der Volkserhebung" - Hitler in Graz - Propaganda für die Volksabstimmung. Abgerufen am 23. Mai 2019.

- ↑ a b Fritz Posch: Johann Weitzer und der Grazer Waggonbau. In: Sonderbände der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Band 9. Graz 1965, S. 51.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 41.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 41 u. 42.

- ↑ a b Werner Schiendl: Die Rittnerbahn - Altösterreichisches Bahnjuwel in Südtirol. In: Bilder Buch Bogen. 1. Auflage. Railway-Media-Group, Wien 2018, ISBN 978-3-902894-63-2, S. 5.

- ↑ Dr Bernhard Engelbrecht, 1070 Wien: Ehem. Dieselzentrale (Schwechat) in Kulturatlas-NIEDERÖSTERREICH. Abgerufen am 28. Juni 2020.

- ↑ Manfred Feischl: Österreichs erste Diesellokomotive. In: Schienenverkehr aktuell. Nr. 4/81. Pospischil, Wien 1981, S. 14.

- ↑ O. Nebesky: Diesellokomotive mit elektrischer Kraftübertragung, Reihe 2020 der Österreichischen Bundesbahnen. In: Elektrotechnischer Verein in Wien (Hrsg.): Elektrotechnik und Maschinenbau. 46. Jahrgang, Nr. 52. Verlag des Elektrotechnischen Vereines in Wien, Wien 1928, S. 1 ff.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 35–36.

- ↑ ANNO, Arbeiterwille, 1927-09-08, Seite 10. Abgerufen am 5. Mai 2020.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 36.

- ↑ ANNO, Radio Wien, 1933-05-26, Seite 36. Abgerufen am 29. Dezember 2019.

- ↑ Alfred Horn: Wiener Stadtbahn. 90 Jahre Stadtbahn, 10 Jahre U-Bahn. Bohmann-Verlag, Wien 1988, ISBN 3-7002-0678-X, S. 88–116.

- ↑ Gabriele Kamnig: Von der Grazer Waggonfabrik zur SIEMENS SGP Verkehrstechnik Ges.m.b.H. Eine historische Betriebsanalyse, 1854 - 1999. Universität Graz, Graz 1999, S. 34.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Herbert Ortner, Vienna, Austria, Lizenz: CC BY 3.0

Schmalspur-Diesellok 2093.01 im Bahnhof Pfaffenschlag der Museumsbahn Ybbstalbahn Bergstrecke.

(c) Jean-Henri Manara, CC BY-SA 2.0

Linzer Straßenbahn, Wagen 23 auf Linie M.

Autor/Urheber: Geolina, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Exponate aus dem Technikmuseum Historama Ferlach

Abbildung der ersten Diesellok Österreichs, gebaut von der Grazer Waggonfabrik (1925)

Bozner Straßenbahn auf der Talferbrücke (1910)

The first full-time tram line was in Sarajevo. Austria-Hungary chose Sarajevo as the city to have the first full time dawn to dusk operational tram line since it was revolutionary for those times. It was experimental at first, but, in the end, became Europe's first city with a full time tram line. From the national museum of Bosnia and Herzegovina

Autor/Urheber: trams aux fils., Lizenz: CC BY 2.0

Lokalbahn Lambach - Haag, Triebwagen 24 102 im Bahnhof Haag am Hausruck.

Lokomotive der Pressburger Bahn, Details vgl. Dateiname

Tramvaj na konečné zastávce na náměstí v Jihlavě

Autor/Urheber: trams aux fils., Lizenz: CC BY 2.0

Tramwaymuseum Graz, Triebwagen 117 und Beiwagen.

ET 22.105 im Lieferzustand

Autor/Urheber: Tobias Kleinlercher / Wikipedia, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Localbahnmuseum Innsbruck

Autor/Urheber: SchiDD, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Achenseebahn am Bahnhof Jenbach

Autor/Urheber: János Korom Dr. from Wien, Austria, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Tram Museum (40)

Autor/Urheber: User:Harold, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Historical tram No. 79 in Brno, Czech Republic

Autor/Urheber: Harold, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Dieses Foto wurde mit einer DSLR aus dem WMCZ Camera grant aufgenommen.

Autor/Urheber: Uoaei1, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Museumstramway Mariazell in der Haltestelle Promenadenweg in Mariazell, Steiermark, Österreich

Autor/Urheber: User:Karl Gruber, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Ehemalige Lok 2 der St. Pöltener Straßenbahn auf dem Gelände der Museumstramway

Straßenbahn Linz, M-Linie

Autor/Urheber: Geolina, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Exponate aus dem Technikmuseum Historama Ferlach

Graz, Schloßbergbahn, Wagen Nr. 1

Autor/Urheber: Michael Häfner, Michael Häfner Fotografien., Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

Motorschiff Österreich, in Betrieb genommen 1928 am Bodensee, verschiedene Umbauten, 2015 bis 2019 umfassend renoviert und zurückgebaut, geweiht von Bischof Benno Elbs und neuerliche Jungfernfahrt am 18. April 2019. Das Bild ist in der Nähe des Landungsstegs von Wasserburg entstanden.

Autor/Urheber: Harold, Lizenz: CC BY 3.0

Historical tram No. 16 in tram depot, Olomouc, Czech Republic

Autor/Urheber: Walter Isack(Isiwal), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Wagen EP3 (Ebelsberg Personenwagen 3) der Florianerbahn wurde 1913 von der Grazer Waggonfabrik gebaut. In diesem Wagen war Rauchen erlaubt.

Autor/Urheber: C.Stadler/Bwag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Der im Jahr 1896 von der Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh. Weitzer gefertigte Triebwagen Type A Nummer 7m. Dieser Typ an Triebwagen wurde bei der ersten Wiener „elektrische“ Straßenbahn eingesetzt. Eröffnet wurde die erste Wiener „elektrische“ Straßenbahn am 28. Jänner 1897 auf der Strecke Vorgartenstraße - Praterstern - Wallgasse (heutige Linie 5). Der teilweise rekonstruierte Triebwagen ist hier im Zuge der Veranstaltung "150 Jahre Wiener Tramway" nächst Schwarzenbergplatz in Wien auf Schiene.

Autor/Urheber: User:Harold, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Historical tram No. 52 with trailer No. 205, 140 years of public transport in Brno, Czech Republic

Autor/Urheber: trams aux fils., Lizenz: CC BY 2.0

Zug der Schneebergbahn im Bahnhof Puchberg am Schneeberg.

Autor/Urheber: Falk2, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Der Wagen am Schluss ist der Güterwagen 711, gebaut 1887 mit der Nummer 703. 1895 wurde er in einen offenen Wagen umgebaut, in dieser Form lief er nur zwei Jahre. Danach erhielt er die heutige form und Wagennummer, seit 1997 ist er im Museumsbestand.

Autor/Urheber: User:My Friend, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wiener Straßenbahnmuseum

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-alt-100Triebwagen der Serie Nr. 1 bis 16 des Baujahres 1900 der Galonzer Elektrischen Bahnen. Der Zug wartet auf dem Alten Markt in Gablonz auf seine Abfahrt nach Schlag.

Autor/Urheber: RRST93, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Nachgezeichnetes Logo der Grazer Waggonfabrik (1920er/30er Jahre)

Autor/Urheber: Suradnik13, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Old Tram from Dubrovnik (Zagreb, Technical Museum)

Autor/Urheber: Josef Moser, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Mariazellerbahn, Niederösterreich: Elektrolokomotive der Reihe 1099

Autor/Urheber: Internet Archive Book Images, Lizenz: No restrictions

Identifier: streetrailwayjo231904newy (find matches)

Title: The Street railway journal

Year: 1884 (1880s)

Authors:

Subjects: Street-railroads Electric railroads Transportation

Publisher: New York : McGraw Pub. Co.

Contributing Library: Smithsonian Libraries

Digitizing Sponsor: Smithsonian Libraries

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

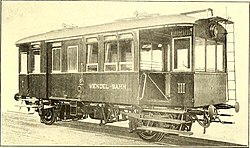

Text Appearing Before Image:

about 4500 ft. above thesea, is covered by extensive pine forests.From this point extensive views are presentedof the Nons Valley, the Brenta-Presanellarange and the Ortler group. The builders of thexMendelbahn took every precaution not to dis-turb the beauty of the surroundings, the pres-ence of the line being perceptible here andthere only by the projection of some viaduct. In May, 1902, the owners of the Bozen-Kaltern railway determined to extend theirline to the Mendel Pass. This extension, whichis partly electric and partly cable, was plannedand constructed by E. Strub, the well-known engineer ofZurich, Switzerland. The line is operated from April to No-vember. ELECTRIC RAILWAYThis division of the line begins at the Kaltern depot of the The electrical division is about 1.2 miles long, and in thatdistance has a change in level of 344 ft. The track, which islaid on larchwood ties, weighs 52.4 lbs. per yard (26 kg permeter). The rolling stock consists of two motor cars and one open

Text Appearing After Image:

MOTOR CAR USED ON THE MENDELBAHN trailer. At Kaltern the steam locomotive is replaced by one ofthe motor cars, which hauls a passenger car, and frequently afreight car, of the Uebertscherbahn. Each motor car has five first-class seats, fifteen second-classseats, and platform room for about eleven passengers. The

Note About Images

Autor/Urheber: Hufi, Lizenz: CC BY 3.0

GM 5 der Gmundner Straßenbahn, Haltestelle Franz-Josephs-Platz, am Liebstattsonntag

Der Bahnhof Laubenbachmühle der Mariazellerbahn in Niederösterreich, auf einer Ansichtskarte um das Jahr 1911

Tram Piran - Portorose

Autor/Urheber: Christian Haisjackl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Triebwagen 53 und Beiwagen 111 der Tiroler MuseumsBahnen in der Claudiastraße

Autor/Urheber: Christian Haisjackl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Turmwagen 262 und Güterwagen 263 der Innsbrucker Mittelgebirgsbahn bei den Tiroler Museumsbahnen, Meterspur

Autor/Urheber: NearEMPTiness, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Tramway Museum Graz

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-alt-100Dienstwagen DF/s 102 der Ybbstalbahn

Parade mit historischen Straßenbahnen auf der Ringstraße anlässlich 150 Jahren Wiener Straßenbahn

Autor/Urheber: Markus Giger, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Denkmal für die Salzkammergutlokalbahn am Bahnhof Bad Ischl, 698.01 ex ÖBB und SKGLB C 503

Autor/Urheber: trams aux fils., Lizenz: CC BY 2.0

Die Lokomotiven zweier Schafbergbahnzüge beim Wasserfassen an einer Ausweichstelle.

Autor/Urheber: Christian Haisjackl, Lizenz: CC BY 2.5

Beiwagen 147 ex Meran (Südtirol) am Remisengelände der Tiroler Museumsbahnen

Autor/Urheber: PetrS., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Lokomotive OBB 1072.01 (LWP Ewp )bei einer Ausstellung am Bahnhof Bratislava Petržalka

Autor/Urheber: Markus Giger, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Offener Güterwagen 32 der Rittnerbahn, in Verwendung als Dienstwagen, hinter Triebwagen 11 im Bahnhof Klobenstein. Am Bahnsteig steht Triebwagen 2.

Remise der Elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau in Dornbirn, Vorarlberg, Österreich. Bild asu dem Jahr 1902.

Autor/Urheber: User:Karl Gruber, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Waggons der Museumstramway in Mariazell

Autor/Urheber: Dezidor, Lizenz: CC BY 3.0

Úzkorozchodná elektrická lokomotiva ev. č. 1 Místní dráhy Ostrava – Karviná, rok výroby 1908, výrobce Graz – exponát Technického muzea v Brně, depozitář MHD v Líšni

Autor/Urheber: MIGORMCZ, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Vozidla v depozitáři TMB v Líšni – vlečný vůz č. 61

Autor/Urheber: Christian Haisjackl, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Triebwagen 4 der Lokalbahn Innsbruck–Hall in Tirol, von den Tiroler MuseumsBahnen im Stil der 1940er Jahre rekonstruiert

A kkStB 21.001 pályaszámú villamos motorkocsija

Autor/Urheber: Dorferneuerungsverein Langenzersdorf, Lizenz: CC BY-SA 3.0 at

Sender Bisamberg Dieselgeneratoren zur Stromerzeugung aus dem Jahr 1932, kompressorloser Dieselmotor, System Graz-Hesselman, hergestellt von der Grazer Waggon- und Maschinen Fabriksactiengesellschaft, vormals Johann Weitzer. Ein Stück Österreichischer Industriegeschichte.

Autor/Urheber: Hufi, Lizenz: CC BY 3.0

ET 23.103 nach seiner Aufarbeitung, abgestellt in Vorchdorf

Autor/Urheber: Christian Haisjackl, Lizenz: CC BY 3.0

Die Kleine Schneekehre der Localbahn Innsbruck-Hall i. Tirol bei den de:Tiroler Museumsbahnen

Autor/Urheber: Dario Sušanj, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Remise - Transport Museum Vienna (Verkehrsmuseum der Wiener Linien)

Autor/Urheber: User:My Friend, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wiener Straßenbahnmuseum

Autor/Urheber: User:Harold, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Historical tram No. 10, 140 years of public transport in Brno, Czech Republic

Wien "Remise", Verkehrsmuseum der Wiener Linien im ehemaligen Straßenbahnbetriebsbahnhof Erdberg am 27. Juli 2016: Triebwagen L1 2606. - Noch bis 1972 war dieser 1921 von der Grazer Wagen- und Waggonfabriks AG hergestellte Triebwagen in Betrieb. Er gehörte ursprünglich zur Type L (2543 - 2632 (der Tw 2543 wurde 1930 in 2632 umnumeriert)). 1929 wurde er in L1 2606 umgebaut.

Autor/Urheber: NearEMPTiness, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Tramway Museum Graz

Autor/Urheber: Uoaei1, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Waggon der Museumstramway Mariazell, Steiermark, Österreich

Autor/Urheber: C.Stadler/Bwag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Der im Jahr 1910 von der Maschinen- und Waggonbau-Fabriks-Aktiengesellschaft in Simmering, vormals H. D. Schmid gefertigte und 1928 von den Lohnerwerke Wien umgebaute Triebwagen Type H Nummer 2215 mit einem Güter- und Materiallastwagen Type gm Nr. 7059, ebenfalls in Simmering 1916 gefertigt.

Der Triebwagen wurde bei der Wiener Straßenbahn eingesetzt und war der erste Triebwagentyp mit geschlossenen Plattformen. Er hat eine Länge über Puffer von 10650 mm, einen Achsstand von 3600 mm, ein Eigengewicht von 10600 kg, eine Leistung von 76 kW und hat 22 Sitzplätze sowie 39 Stehplätze.

Der Triebwagen ist hier im Zuge der Veranstaltung "150 Jahre Wiener Tramway" nächst Schwarzenbergplatz in Wien auf Schiene.

Autor/Urheber: Steindy, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Steiermärkische Landesbahnen – Elektrotriebwagen „ET 1“ im Bahnhof Bad Gleichenberg

Straßenbahn in der Betriebsausweiche Ika auf dem Weg nach Lovran, Kroatien.

Autor/Urheber: Bernhard Graf ÖMT, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Di 64218 am 13.05.2018 in Strasshof

Franz Ferdinand arrived at Bad Ilidže station on June 25th 1914.

Autor/Urheber: Peter Knorr, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Power Generator Mediumwave Transmitter Bisamberg (Vienna, Austria)

Post- und Gepäcktriebwagen 2020 und geschlossener Beiwagen der Straßenbahn Abbazia

(c) Jean-Henri Manara, CC BY-SA 2.0

Pöstlingbergbahn, Sommertriebwagen vor der Ausweiche Hagen.

Autor/Urheber: Walter Isack(Isiwal), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Wagen EM1 (Ebelsberg Motorwagen 1) der Florianerbahn wurde 1912 von der Grazer Waggonfabrik gebaut.

Autor/Urheber: User:My Friend, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wiener Straßenbahnmuseum

Autor/Urheber: Jiří Vobecký, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Tramvaj evidenčního čísla 72 na dopravní nostalgii v roce 2000 – archiv Jiřího Vobeckého

Autor/Urheber: Johannes Maximilian, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Dieselmotor "Wärme-Motor Patent Diesel" der Grazer Waggon-&Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft vorm. Joh.Weitzer GRAZ No 561 von 1915. Leistung: 58,84 kW

(c) User: Benreis auf wikivoyage shared, CC BY-SA 3.0

Die Murtalbahn ist eine Schmalspurbahn mit 760 mm Spurweite.Bild vom Bahnhof Murau.

Autor/Urheber: Bernhard Graf ÖMT, Lizenz: CC BY-SA 4.0

F 84231 am 22.05.2009 in Strasshof

Autor/Urheber: GT1976, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Baustoffwagen für Fahrleitungsmeister der Mariazellerbahn am Bahnhof Ober-Grafendorf

Parade mit historischen Straßenbahnen auf der Ringstraße anlässlich 150 Jahren Wiener Straßenbahn

Autor/Urheber: Tokfo, Lizenz: CC0

GM 100 bei der Haltestelle Tennisplatz, Richtung Franz-Josef-Platz

Autor/Urheber: danielhak from Graz, Österreich, Lizenz: CC BY 2.0

TW 22 als Sonderfahrt am Jakominiplatz, 18.06.2016

Autor/Urheber: User Acp on de.wikipedia, Lizenz: CC BY-SA 3.0

ausgestellt auf den St. Pöltner Verkehrstagen 2004

(c) I, DerAdmiral, CC BY 2.5

Die Zahnradlokomotive L4 der Rittnerbahn am Gelände der Tiroler Museumsbahnen

Autor/Urheber: Herbert Ortner, Lizenz: CC BY 4.0

Salonwagen S152 der Salzkammergut-Lokalbahn im SKGLB-Museum in Mondseee

Autor/Urheber: Herbert Ortner, Lizenz: CC BY 4.0

Zweiachsiger Triebwagen 12 der Rittnerbahn in der Station Maria Himmelfahrt.

Autor/Urheber: Nxr-at, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Feldbach–Bad Gleichenberg railway line

Autor/Urheber: Steindy 13:12, 10. Sep. 2008 (CEST)., Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Höllentalbahn – Triebwagen 1 im Bahnhof Hirschwang mit zwei Idealisten der Museumsbahn

Autor/Urheber: Linie29, Lizenz: CC BY-SA 4.0

1./2. Klasse-Holzkastenwagen AB 3 der Zillertalbahn (Baujahr 1900) mit den Wappen der Gemeinde Finkenberg.

Autor/Urheber: Michael Weininger, Lizenz: CC BY-SA 4.0

80 81 973 2 922-6 Museum Schwechat

Narrow-gauge railway station Stambulčić with a view towards Ustiprača after opening the Bosnian Eastern railway for traffic in 1906

(c) Johann Jaritz / CC BY-SA 4.0

Seitenansicht eines Güterwaggons der Gurktalbahn-Museumsbahn in Pöckstein-Zwischenwässern, Stadtgemeinde Straßburg (Kärnten), Bezirk Sankt Veit, Kärnten, Österreich, EU

Autor/Urheber: Ajznponar, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Car nr. 5 of the Ljubljana Tram, operating in Ljubljana between 1901 and 1956. Today it is exhibited in the Technical Museum of Slovenia in Bistra.

- Year of manufacture: 1901

- Manufacturer of mechanical parts: Johann Weitzer Waggonfabrik, Graz

- Manufacturer of electrical components: Siemens & Halske, Vienna

- Restored by: Tadej Brate

Vettura n. 6 della trenovia di Opicina, conservata al museo ferroviario Campo Marzio

(c) Foto: Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek, CC BY 4.0

[Kreith bei Mutters ob Innsbruck / Stubaitalbahn]