Gotthardbahn-Gesellschaft

Die Gotthardbahn-Gesellschaft (GB) wurde 1871 in Luzern als Aktiengesellschaft gegründet, um die Gotthardbahn zu errichten und zu betreiben. Die Bahngesellschaft wurde vom Schweizer Staat zurückgekauft und 1911 liquidiert. Die Strecken der Bahngesellschaft werden seit dem 1. Mai 1909 durch die Schweizerischen Bundesbahnen betrieben.

Geschichte

Vorgeschichte

Die Initiative zu einer grenzüberschreitenden Nord-Süd-Verbindung ging von dem wirtschaftsliberalen und verkehrstechnisch erschlossenen Kanton Zürich (Nordbahn: Zürich–Baden, später Nordostbahn: Zürich–Friedrichshafen und Zürich–Basel) aus, um durch die Förderung des Transitverkehrs nach Italien den Handel weiterzuentwickeln und an sich zu ziehen. Einer Umgehung der Schweiz über den Brennerpass und die 1867 fertiggestellte Brennerbahn sollte entgegengewirkt werden. Dabei wurden um 1850 sowohl eine Überquerung als auch ein Durchstich der Alpen sowie verschiedene Streckenführungen (Gotthard, Lukmanier, Splügen und Simplon) in Erwägung gezogen, wobei anfänglich der Lukmanierstrecke der Vorzug gegeben wurde. Letztendlich setzte sich die direktere Verbindung des nordeuropäischen mit dem italienischen Bahnnetz durch die militärisch leichter zu verteidigende Zentralschweiz bei gleichzeitiger Erschliessung des bis dahin weitgehend vom Rest der Schweiz verkehrsmässig isolierten Kantons Tessin durch.[1]

Die politischen Entscheidungen und Verhandlungen zur Finanzierung der Gotthardbahn im Vorfeld der Gründung der Gotthardbahn-Gesellschaft sowie ihre Leitung in der Anfangszeit des Baus wurden wesentlich durch den ehemaligen Präsidenten des Regierungsrates des Kantons Zürich und späteren dreimaligen Präsidenten des Nationalrats Alfred Escher geprägt. Das erste schweizerische Gesetz über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom 28. Juli 1852 schuf die Grundlage zum Gründung privatwirtschaftlicher anstelle staatlicher Eisenbahngesellschaften. Damit setzte sich die von ihm in der „nationalrätlichen Kommission zur Prüfung der schweizerischen Eisenbahnfrage“ vertretene Position durch, die er bis zu seinem Ableben immer wieder erfolgreich gegen die Fraktion der Staatsbahner verteidigte. 1853 übernahm er die Leitung der Zürich-Bodenseebahn, die er durch Fusion zur Nordostbahn erweiterte und Zürich an Basel und Friedrichshafen anband. Um die für den Eisenbahnbau benötigten grossen Finanzmittel unabhängig von ausländischem Einfluss zu organisieren, gründete Escher mit Gleichgesinnten 1856 die Schweizerische Kreditanstalt (SKA, später Credit Suisse, heute UBS).[2]

Ab den 1860er-Jahren trieb er das Gotthardbahnprojekt voran. Obwohl der Kanton Zürich nicht direkt an der Bahnlinie lag, sah er durch die Anbindung über den Zug–Arth-Goldau-Zubringer die Interessen Zürichs und der Nordostbahn gewahrt und gestand der Gotthardbahn nationale Bedeutung zu. 1863 wurde er mit Gründung der Vereinigung schweizerischer Kantone und Bahngesellschaften zur Anstrebung der Gotthardbahn deren Präsident.[3] Die Quellenlage ist hier nicht eindeutig. Auch der luzernische Regierungsrat, Mitglied des Komitees der Zürich-Zug-Luzern-Bahn und spätere Verwaltungsrat der Schweizerischen Centralbahn Josef Zingg, der am 28. September 1863 in die Gotthardbahnvereinigung gewählt wurde, wird als deren Präsident bezeichnet.[4]

In der Gotthardvereinigung vertraten zum Schluss eine Mehrheit von 15 Kantonen sowie die beiden Unternehmen der Schweizerischen Central- und Nordostbahn geschlossen ihr Interesse an einer Nord-Süd-Achse durch das Gotthardmassiv gegenüber alternativen Verbindungen.

Nachdem die Finanzierung des Gotthardprojekts fast ausschliesslich durch staatliche Subventionen der Schweiz, ihrer Kantone und ab 1869 durch Italien, den Norddeutschen Bund und in dessen Rechtsnachfolge ab 1871 das Deutsche Reich abgesichert worden war, wurde 1871 das Unternehmen der Gotthardbahn-Gesellschaft aus der Gotthardvereinigung heraus gegründet, die ihre Rechte an der Gotthardbahn der Gotthardbahn-Gesellschaft übertrug. Alfred Escher wurde ihr Präsident und Joseph Zingg ihr Vizepräsident.

Bau

Von 1872 bis 1882 baute die Gesellschaft die Gotthardbahn. Nach der Eröffnung betrieb sie die Bahn sowie deren weiteren Ausbau bis zur Übernahme der Bahnstrecken durch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Jahr 1909.[5] Umgangssprachlich wurde die GB-Aktiengesellschaft ebenfalls als Gotthardbahn bezeichnet.

Obwohl Luzern Sitz der Gesellschaft wurde, befand sich ein Teil der Verwaltung bis 1878 in Zürich.[3] 1889 bezog die GB das Gotthardgebäude in Luzern.

Geschäftsergebnisse

Nach der Gründung begann die Gotthardbahn unmittelbar mit dem Bau ihrer Linien. Um die in der Konzession festgehaltenen Fristen einzuhalten, wurde der Bau der Tessiner Talbahnen beschleunigt. 1874 konnte die GB auf den Teilstrecken im Tessin den Verkehr aufnehmen. Die Baubeschleunigung und die durch den Eisenbahnboom ab 1872 verursachte starke Bauteuerung führten zu einer massiven Überschreitung des Kostenvoranschlages. Zudem berücksichtige Bauunternehmer Louis Favre die Ausmauerung des Gotthardtunnels nicht in seiner Offerte. Ein Aufstand der Mineure, die höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen forderten, wurde von einer Bürgerwehr gewaltsam niedergeschlagen. Weil den budgetierten Baukosten von 187 Millionen Franken Mehraufwendungen von 102 Millionen Franken gegenüberstanden, stand die GB 1877 faktisch vor dem Konkurs.

Zur finanziellen Sanierung der Gotthardbahn-Gesellschaft war neues Kapital notwendig, das auf dem Markt kaum erhältlich war. Deutschland und Italien stellten weitere 10 Millionen Franken Subventionen zur Verfügung, die Schweiz musste sich mit 8 Millionen beteiligen. Der Sanierungsplan führte in der Schweiz zu hitzigen politischen Debatten über das „Privatbahnsystem“. Die Verweigerung von Nachsubventionen durch die Zürcher Stimmbürger veranlasste Alfred Escher zum Rücktritt aus dem Direktorium der GB. Die Baukosten der Gotthardbahn wurden mit verschiedenen Sparmassnahmen verringert. Die Rampenstrecken wurden steiler, mit engeren Kurven und zum Teil nur einspurig realisiert. Der Bau der Abschnitte der Strecken Luzern–Immensee und Zug–Arth-Goldau wurde zurückgestellt.

Nach der Aufnahme des durchgehenden Betriebs 1882 war die GB finanziell sehr erfolgreich. Seither waren die Einnahmen aus dem Gütertransport stets deutlich höher als aus dem Personenverkehr. Vor allem der internationale Güterverkehr war von grosser Bedeutung. Beim Personenverkehr spielten die Luxusreisenden eine wichtige Rolle. 1897 konnten die Zufahrtslinien Luzern–Immensee und Zug–Arth-Goldau eröffnet werden. Zudem trieb die GB in den 1890er-Jahren den Doppelspurausbau beharrlich voran. Die guten Geschäftsergebnisse erlaubten es der GB, alljährlich eine Dividende auszurichten, die sich bei knapp 7 Prozent des Aktienkapitalwerts einpendelte. Dank der Einführung der automatischen Druckluftbremse, moderner Dampflokomotiven und von Vierachs- und Salonwagen entwickelte sich die GB zur technisch modernsten Bahn der Schweiz.

Verstaatlichung

Am 26. Februar 1904 kündigte der Schweizer Bundesrat vertragsgemäss den Rückkauf der Konzessionen der Privatlinien vor deren Ablauf an und übernahm am 1. Mai 1909 die Eisenbahninfrastruktur der Gotthardbahn mit allen Betriebsmitteln, Rechten und Verpflichtungen. Die Aktionäre der Gotthardbahn-Gesellschaft wurden nach dem Vergleich vom 10. Juni 1911 mit 200'840’000 Franken entschädigt, wovon 117’090’000 Franken durch Übernahme der Anleiheschulden und 83,75 Millionen Franken in 4-prozentigen Obligationen der Schweizerischen Bundesbahnen abgegolten wurden.[6] Damit war die Gotthardbahn-Gesellschaft aufgelöst.

Streckennetz

| Nr. | Bahnstrecke | Streckenabschnitt | Eröffnung | Doppelspur | Bemerkung | Länge[7] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | Luzern–Immensee –Chiasso | Luzern–Immensee | 1. Juni 1897 | – | Bau 1877 zunächst zurückgestellt | 225,10 km |

| Immensee–Arth-Goldau–Flüelen | 1. Juni 1882 | – | Talbahn Nord | |||

| Flüelen–Altdorf | 15. Nov. 1896 | |||||

| Altdorf–Erstfeld | 6. Dez. 1896 | |||||

| Erstfeld–Amsteg-Silenen | 9. April 1893 | Nordrampe | ||||

| Amsteg-Silenen–Gurtnellen | 14. Mai 1893 | |||||

| Gurtnellen–Wassen | 26. Juni 1892 | |||||

| Wassen–Göschenen | 28. Mai 1893 | |||||

| Göschenen–Airolo | 1. Jan. 1882 | 1. Juni 1883 | Gotthardtunnel | |||

| Airolo–Ambrì-Piotta | 1. Juni 1882 | 2. Sept. 1890 | Südrampe | |||

| Ambrì-Piotta–Rodi-Fiesso | 31. Juli 1890 | |||||

| Rodi-Fiesso–Faido | 28. Mai 1890 | |||||

| Faido–Lavorgo | 13. Sept. 1891 | |||||

| Lavorgo–Giornico | 27. März 1892 | |||||

| Giornico–Bodio | 1. Mai 1892 | |||||

| Bodio–Biasca | 15. Mai 1892 | |||||

| Biasca–Osogna-Cresciano | 6. Dez. 1874 | 31. Mai 1896 | Talbahn Süd (Sopraceneri) | |||

| Osogna-Cresciano–Bellinzona | 19. April 1896 | |||||

| Bellinzona–Giubiasco | 20. Dez. 1874 | 1. Juni 1883 | Talbahn Süd (Monte Ceneri) | |||

| Giubiasco–Lugano | 6. Dez. 1874 | – | ||||

| Lugano–Melide | 6. Dez. 1874 | 6. Dez. 1874 | Talbahn Süd (Sottoceneri) | |||

| Melide–Chiasso | – | |||||

| 2. | Zug–Arth-Goldau | Zug–Arth-Goldau | 1. Juni 1897 | – | Eröffnung zurückgestellt | 15,76 km |

| 3. | Bahnstrecke Giubiasco–Cadenazzo –Pino (–Luino) | Giubiasco–Cadenazzo | 20. Dez. 1874 | – | Talbahn Süd (Sopraceneri) | 21,83 km |

| Cadenazzo–Pino | 4. Dez. 1882 | Grenze zu Italien zwischen Ranzo-Sant’Abbondio und Pino | ||||

| 4. | Cadenazzo–Locarno | Cadenazzo–Locarno | 20. Dez. 1874 | – | Talbahn Süd (Sopraceneri) | 12,46 km |

| Total (1908) | 142,04 km (52 %)[8] | 275,15 km | ||||

Rollmaterial

Am 1. Januar 1882 war die Gesellschaft im Besitz von 14 Lokomotiven, 82 Personenwagen und 264 Güterwagen.[9]

Lokomotiven

Als die GB im Jahr 1874 auf den Strecken Biasca–Locarno und Lugano–Chiasso der tessinischen Talbahnen den Betrieb aufnahm, beschaffte sie verschiedene für Güter- oder Personenzüge geeignete Lokomotiven. 1881 übernahmen die beiden Maschinen Ed 2/2 Nr. 11 und 12 die Zugförderung durch den inzwischen fertiggestellten Gotthardtunnel.

Für die Beförderung der Güterzüge auf den 1882 eröffneten Rampen am Gotthard und am Monte Ceneri setzte die GB schwere Lokomotiven vom Typ D 4/4 mit einer Anhängelast von 180 Tonnen ein. Für Personenzüge standen die schweren D 3/3 und die leichten Tendermaschinen vom Typ Ec 3/4 zur Verfügung. Bereits nach kurzer Zeit übertrafen die transportierten Transportmengen alle Vorhersagen. Güterzüge mit 500 Tonnen Gewicht benötigten auf der Bergstrecke drei Dampflokomotiven. Die Züge wurden mit einer D 4/4 und einer D 3/3 als Vorspann befördert, hinten wurde jeweils mit einer D 3/3 oder D 4/4 geschoben.

Die 1890 beschaffte Mallet-Lokomotive Ed 2 x 3/3 sollte dieselbe Leistung vollbringen wie eine D 4/4. Die bei ihrer Auslieferung stärkste Maschine Europas bewährte sich jedoch nicht. Der zu kleine Kessel konnte die notwendige Maschinenleistung nicht aufbringen.

Ab 1894 wurden die A 3/5 zu den bevorzugten Schnellzugslokomotiven. Sie führten mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h Züge von 250 t Gewicht auf den Talstrecken, und bewältigten die Bergstrecken mit 120 Tonnen Anhängelast. Mit der Einführung der A 3/5 konnte die Fahrt von Luzern bis Chiasso auf einen Schlag um zwei Stunden verkürzt werden. Seit 1906 kamen als Vorspannmaschinen die C 4/5 zum Einsatz, die am Berg zusammen mit einer A 3/5 320 Tonnen beförderten.

Die GB bezeichnete ihre Lokomotiven seit 1874 mit römischen Zahlen. Später wurden Grossbuchstaben, verwendet, wobei die einzelnen Serien mit römischen Ziffern unterschieden wurden. Ab 1887 wurden die Lokomotiven nach dem schweizweit einheitlichen System bezeichnet.

Der GB standen die folgenden Lokomotiven zur Verfügung:

| Serie bis 1887 | Serie ab 1887 | Serie ab 1902 | GB-Nr. bis 1909 | SBB-Nr. ab 1909[10] | Anzahl | Baujahr | Hersteller | Bemerkung | ausrangiert | Bild |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| bis 1876: I dann: A | E2 | Ed 2/2 | 1–6 | 8061–8066 | 6 | 1874, 1883 | SLM | für gemischte Züge der Tessiner Talbahnen | 1910–1915 |  |

| A I | F2 | Ed 2/2 | 11–12 | – | 2 | 1881 | SLM | Nr. 11 seit 1959 im VHS Luzern | 1889–1890 |  |

| A II | F3 | E 3/3 | 13 | 8561 | 1 | 1875 | SLM | zunächst Rangierlok bei SLM, dann Baugesellschaft Marsaglia in Faido, ab 1882 GB mit Namen „Marsaglia“ | 1913 | |

| A III | F2 | E 2/2 | 14 | 8184 | 1 | 1876 | Krauss | 1876–1882 Tösstalbahn Nr. 4, „Wald“ | 1913 | |

| – | E3 | Ec 3/3 | 301–312 | 6401–6412 | 12 | 1897, 1901 | SLM | Rangierlokomotive | 1934–1954 | |

| bis 1876: II dann: B | A2T | C 2/3 | 21–24 | – | 4 | 1874 | Karlsruhe | für Personenzüge der Tessiner Talbahnen | 1896–1905 | |

| 18–20 | 2219–2220 | 3 | 1883 | 1906–1913 | ||||||

| B I | A2 | Eb 2/4 | 25–30 | 5425–5430 | 6 | 1882 | Krauss | für Schnell- und Personenzüge auf Talstrecken | 1915–1927 | |

| B II | A2 | E 2/3 | 1000 | 8200 | 1 | 1882 | Krauss | ab 1882 bei Werrabahn, 1883 von GB gekauft | 1914 | |

| – | A2 | Ea 2/4 | 31–33 | 5031–5033 | 3 | 1890 | Maffei | für Schnell- und Personenzüge auf Talstrecken | 1923 | |

| bis 1876: III dann: C | C3T | D 3/3 | 41–44 | 3441–3442 | 4 | 1874 | Krauss | für Güterzüge der Tessiner Talbahnen Lok 43 und 44 vor Übernahme durch SBB ausrangiert | 1906–1912 | |

| 45–46 | 3445–3446 | 2 | 1876 | Karlsruhe | 1910–1911 | |||||

| 51–66 | 3451–3466 | 16 | 1881–1882 | Esslingen | 1912–1923 | |||||

| 67–83 | 3467–3483 | 17 | 1890–1895 | SLM | Nr. 83 ab 1906 mit Lentz-Ventilsteuerung | 1920–1925 | ||||

| C I | B3 | Ec 3/4 | 81–92 ab 1895: 181–192 | 6581–6588 | 8 | 1882 | Esslingen | Gemischtzuglokomotive | 1914–1933 | |

| 6589–6592 | 4 | 1883 | SLM | 1927–1931 | ||||||

| D | D4T | D 4/4 | 101–131 | 4101–4131 | 31 | 1882–1890 | Maffei | Güterzuglokomotive für Bergstrecken Nr. 128 ab 1907 mit Brotankessel | 1912–1923 | |

| 132–136 | 4132–4136 | 5 | 1895 | SLM | 1920–1923 | |||||

| – | D4T | 141–145 | 4001–4005 | 5 | 1901 | SLM | Güterzuglokomotive für Bergstrecken | 1926–1928 | ||

| – | D6 | Ed 2x3/3 | 151 | 7699 | 1 | 1890 | Maffei | Güterzuglokomotive für Bergstrecken Bauart Mallet | 1917 | |

| – | – | C 4/5 | 2801–2808 | 2801–2808 | 8 | 1906 | Maffei | Güterzuglokomotive für Bergstrecken bereits bei Ablieferung mit SBB-Nummer | 1925 | |

| – | A3T | A 3/5 | 201 | 901 | 1 | 1894 | SLM | Schnellzuglokomotive Nassdampf-Dreizylinder-Verbundmaschine | 1923 | |

| 202–230 | 902–930 | 29 | 1894–1905 | SLM | Schnellzuglokomotive Nassdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine | 1924–1927 | ||||

| – | – | A 3/5 | 931–938 | 931–938 | 8 | 1908 | Maffei | Schnellzuglokomotive Heissdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine | 1925 |

Wagen

Bei der Beschaffung von Reisezugwagen war die Gotthardbahn-Gesellschaft von Anfang an auf den internationalen Verkehr ausgerichtet. Von Anfang an wurden zwei internationale Schnellzüge angeboten, die von Basel bis Mailand durchliefen.[11] Entsprechend der grossen Zahl gutbetuchter Fahrgäste besass die GB übermässig viele Erst- und Zweitklasswagen. Im Jahre 1883, dem ersten vollen Betriebsjahr wurden 8 % der Fahrgäste in der 1. Klasse und 30 % in der 20. Klasse befördert, mit 62 % dagegen vergleichsweise wenige Fahrgäste in der 3. Klasse.[12] In der Regel lag bei den mitteleuropäischen Bahngesellschaften der Anteil der Fahrgäste 1./2. Klasse in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ansonsten bei unter 10 %.[13] Ausserdem wurde die Bahn im Personenverkehr förmlich überrannt: statt den erwarteten 250 000 Fahrgästen benutzten über 1 Million Fahrgäste die Bahn.[14] Es mussten deshalb dringend mehr Wagen bestellt werden. Alleine im Jahre 1882 wurden zwei Salonwagen, 25 Wagen 1. Klasse und 25 Wagen 2. Klasse bestellt, aber nur 15 Wagen 3. Klasse.

Die zweiachsigen Salonwagen As 51–52 wurden von der SIG geliefert. Die ausgesprochen komfortablen Fahrzeuge wiesen 18 Sitzplätze auf, 6 im mittleren Salonabteil mit Oberlicht, 6 im sogenannten Nachtabteil mit ausziehbaren Sitzen und 6 im seitlich offenen Aussichtspavillon. Dazu kamen ein WC und ein Waschraum. Sie ersetzen die Schlafwagen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) in den Nachtzügen.[15]

Die Gotthardbahn war die erste Bahngesellschaft Europas, die Ganzstahlwagen einsetzte.[16] Die 1897 von Van der Zypen & Charlier für den Einsatz im Gotthard-Express gelieferten Erstklasswagen GB A4ü 71–80, Zweitklasswagen GB B4ü 501–511 und gemischte Erst- und Zweitklasswagen zählte zu den ersten Ganzstahlwagen des Kontinents. Ab 1898 standen auch Drittklasswagen GB C4ü 1251–1262 und 1271–1276 zur Verfügung. Die aussen dunkelblau gestrichenen Wagen besassen geschlossene Plattformen, Faltenbalg-Übergänge und Wiegen-Drehgestelle und eine luxuriöse Innenausstattung mit schweren Plüschfauteuils, grosszügiger Beinfreiheit und elektrische Beleuchtung.

Als Gebirgsbahn schenkte die Gotthardbahn den Bremsen grosse Aufmerksamkeit. Da anfänglich nur Handbremsen zur Verfügung standen, musste jeder Wagen mit einem Bremser besetzt werden, der die Bremse nach den Pfeifsignalen der Lokomotive anlegte und wieder löste.

Ab 1882 führten die Schweizerische Centralbahn (SCB) und die Gotthardbahn Schnellzüge auf der Strecke Basel–Chiasso mit der nichtautomatischen Vakuumbremse. Zwei Jahre später waren 103 Personenwagen 1. und 2. Klasse sowie 12 Gepäckwagen versuchsweise damit ausgerüstet. Die nichtautomatische Bremse spricht bei einer Zugstrennung nicht selbsttätig an und es steht keine Notbremse zur Verfügung. Mit der automatischen Vakuumbremse, die diese Nachteile vermeidet, wurden in den Jahren 1885 bis 1887 9 Lokomotiven, 10 Personenwagen und 2 Gepäckwagen versehen.

Leistungsfähiger als die Vakuumbremse ist die Westinghouse-Druckluftbremse, welche beim damaligen Stand der Technik zusammen mit der direkt wirkenden Regulierbremse auch zum Befahren von starken und langen Gefällen geeignet war.[17] Ab 1888 rüstete die GB die meisten Lokomotiven sowie sämtliche Personen- und Gepäckwagen damit aus. Dieses System wurde auch als doppelte Westinghousebremse bezeichnet.

Die Wagen aus dem Jahre 1874 besassen anfänglich noch Öllampen. Im Jahre 1882 begann die GB mit der Einführung der Gasbeleuchtung. Das Gas, das für eine Beleuchtungsdauer von 30 Stunden ausreichte, wurde in Behältern mitgeführt. Die Gasstation befand sich in Bellinzona, wobei zum Nachfüllen an anderen Orten ein Gaswagen mit zwei Druckkessel zur Verfügung stand. Die letzten in den Jahren 1903 und 1904 beschafften Reisezugwagen erhielten eine elektrische Beleuchtung.

Bei der Heizung fand ab 1887 die Umstellung von Öfen auf Dampfheizung statt. Zur Benutzung der Toilette musste ursprünglich – mit Ausnahme der Luxuswagen – der Gepäckwagen aufgesucht werden. Erst seit der Jahrhundertwende gehört ein WC zum allgemeinen Standard der Personenwagen.

Die Güterwagen der Gotthardbahn zeigten keine nennenswerten Abweichungen gegenüber denjenigen anderer Bahnen in der Schweiz oder im Ausland. Ab 1888 wurden 451 Güterwagen, die in Reisezügen verkehrten, mit der Westinghousebremse ausgerüstet. Güterzüge verkehrten jedoch bis in die 1930er-Jahre handgebremst. Im Jahr 1908 – vor der Übernahme durch die SBB – besass die GB 1776 Güterwagen.

Als Eigentumsmerkmal trugen alle Wagen das Kürzel „G.B.“. Personen- und Gepäckwagen waren grün lackiert und hatten eine gelbe Beschriftung.[18] Güterwagen waren dunkelgrau mit weißer Beschriftung, Bierwagen weiß mit roter Beschriftung und Wagen mit Westinghousebremse rotbraun mit weißer Aufschrift.[19]

- Auswahl von Fahrkarten

- Gruppenkarte 1895

- Buchbillet 1908

- Sonntagskarte

- Buchbillet 1903

- Train special Paris

- Rückfahrkarten 1900

- Gruppenkarte Antwerpen

Literatur

- Hermann Dietler: Gotthardbahn. In: Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. Bd. 5, S. 354–361, 1914, abgerufen am 10. April 2014.

- Gotthardbahn In: bahndaten.ch. Daten zu den Schweizer Eisenbahnen 1847–1920. Thomas Frey und Hans-Ulrich Schiedt, ViaStoria, abgerufen am 10. April 2014.

- Placid Weissenbach: Das Eisenbahnwesen der Schweiz. (PDF 14,8 MB) Erster Teil. Geschichte des Eisenbahnwesens. 1913, S. 66, abgerufen am 1. Februar 2014.

- Hans-Peter Bärtschi: Gotthardbahn. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 9. Januar 2007.

- Carl Waldis: Willkommen auf der Gotthardbahn. Die Geschichte der Gotthardbahn. Abgerufen am 10. April 2014.

Weblinks

- Geschäftsberichte der Gotthardbahn-Gesellschaft 1871 bis 1912

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ Max Brugger: Kapitel 5 Der Kanton Zürich und die Gotthardbahn, Seiten 165–172 in Zürcherische Eisenbahnpolitik [Dissertationsschrift juristische Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz)] Zürich, Buchdruckerei W. Coradi-Maag, 1909

- ↑ Markus Bürgi: Alfred Escher. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 21. November 2005, abgerufen am 1. Februar 2014.

- ↑ a b Hermann Dietler: Escher In: Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 1912, abgerufen am 10. April 2014

- ↑ Hermann Dietler: Zingg. In: Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 1923, abgerufen am 10. April 2014.

- ↑ Dietler: Gotthardbahn in Röll, Seiten 354–361

- ↑ Dietler: Gotthardbahn in Röll, Seite 356

- ↑ nach Dietler: Gotthardbahn in Röll, Seiten 354

- ↑ gemäss bahndaten.ch

- ↑ The Railways Register, St. Louis, USA (Hrsg.): Foreign Railways of the World. 1884, S. 257 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Die SBB nummerierten die übernommen Lokomotiven nach der Fälligkeit der Kesselrevisionen.

- ↑ Geschäftsbericht der Gotthardbahn. 1882, S. 36–37 (e-periodica.ch).

- ↑ Geschäftsbericht der Gotthardbahn. 1883, S. 35 (e-periodica.ch).

- ↑ Dretzky: Personenverkehr. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 8: Personentunnel–Schynige Platte-Bahn. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1917, S. 5–17 Tabelle 4.

- ↑ Jean-Paul Moreau: Les 75 ans du tunnel du Saint-Gothard. In: Géocarrefour. Band 33, Nr. 1, 1958, S. 74, doi:10.3406/geoca.1958.2227 (persee.fr [abgerufen am 1. Juli 2019]).

- ↑ Geschäftsbericht der Gotthardbahn. 1883, S. 34 (e-periodica.ch).

- ↑ Eiserne Personenwagen. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 68 (1916), Heft 7 (archiviert in E-Periodica der ETH-Bibliothek, PDF; 1,8 MB).

- ↑ Mit dem Überhandnehmen mehrlösiger Druckluftbremsen wurde ab Mitte der 1950er-Jahre die Regulierbremse überflüssig

- ↑ H. Frei (Hrsg.): Schweizerischer Eisenbahn-Kalender für Bahnbeamte, Juristen, Fabrikanten und sonstige Gewerbetreibende. Eigenthums-Merkmale der Eisenbahn-Wagen. 1876, S. 156–157 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (Hrsg.): Alphabetisches Verzeichniss der Eigenthums-Merkmale der Eisenbahn-Güterwagen der Vereinsbahnen sowie folgender Nicht-Vereinsbahnen. 1896, S. 18 (Sächsische Landesbibliothek (SLUB)).

Auf dieser Seite verwendete Medien

Dampflokomotive E 2/3 Nr. 1000, gebaut 1882 von Krauß & Cie. zu München (Fabr.-Nr. 1000) für die Werrabahn, 1883 auf der Bayerischen Landesausstellung von der Gotthardbahn gekauft, 1909 von den Schweizerischen Bundesbahnen übernommen mit der Betriebsnummer 8200, 1914 ausser Dienst gestellt und anschliessend abgebrochen.

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammenhang mit der Gotthardbahn.

Autor/Urheber: A.Savin, Lizenz: FAL

Ehemaliges Gotthard-Gebäude (und heute eine Zweigstelle des Bundesgerichts) in Luzern, Schweiz

Schnellzugslokomotive A 3/5 Nr. 938 der Gotthardbahn mit Vierzylinder-Verbundmaschine, gebaut 1908 in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur, ausrangiert 1925

Eisenbahnatlas von Koch/Opitz, 1905. Schweiz Detail Gotthard

Die Strecke der Gotthardbahn (GB) unterhalb Wassen geht 1882 ihrer Vollendung entgegen. Das Gleis liegt noch nicht. Im Vordergrund die Häggrigergalerie zum Schutz vor Lawinen. Das höher liegende Gleis wird durch die Häggriger-Brücke über das Lawinental hinweggeführt.

Güterzuglocomotive D 4/4 Nr. 141 der Gotthardbahn für den Bergdienſt, gebaut 1901 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabr.-Nr. 1391), 1909 als Nr. 4001 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1928 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Von der Firma Van der Zypen & Charlier in Köln-Deutz gelieferter Wagen der Typs A4. Das Fahrzeug zählte zu den ersten Ganzstahl-Reisezugwagen des Kontinents. Die aussen mutmaßlich dunkelblau gestrichenen Wagen besaßen geschlossene Plattformen, Faltenbalg-Übergänge und Wiegen-Drehgestelle. Auffallend war die luxuriöse Innenausstattung mit schweren Plüschfauteuils, grosszügiger Beinfreiheit, dreiteiligen Aussichtsfenstern, Klapptischen und elektrische Beleuchtung.

Dampflocomotive Ec 3/4 Nr. 189 (bis 1895 Nr. 89) der Gotthardbahn, gebaut 1883 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabr.-Nr. 332); 1909 unter der Betribsnummer 6589 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1928 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Aufnahmen von Güterzügen der GB sind selten. Ein schwerer Güterzug mit Vorspann- und Schiebelokomotive überquert auf seiner Fahrt nach Norden die Polmengo-Brücke und durchfährt den Boscherino-Tunnel.

Obligation über 500 Franken der Gotthardbahn-Gesellschaft vom 1. April 1895

Autor/Urheber: Plutowiki, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Aktienkapital und feste Anleihen sowie Dividende

Aktien sind Anteile am Grundkapital des als Aktiengesellschaft konstituierten Bahnunternehmens. Sie sind hier im Nennwert angegeben, der jedoch in keiner Weise dem Kurswert entsprechen muss. Viele Bahnen haben im Laufe der Zeit ihr Aktienkapital erhöht, was gewöhnlich auf eine Expansion der Bahn hindeutet. Eine Verminderung des Aktienkapitals wurde bei finanziellen Schwierigkeiten vorgenommen, indem durch Herabsetzung des Nennwerts der Aktien Kapital für das Unternehmen freigesetzt wurde (sogenannter Kapitalschnitt).

Feste Anleihen waren neben Aktien die wichtigste Form der Geldbeschaffung für die Bahnen. Das vom Unternehmen aufgenommene Kapital wird über eine bestimmte Laufzeit zu einem bestimmten Zinssatz verzinst. Die Zinslast für Anleihen war ein gewichtiger Ausgabeposten insbesondere der grossen Bahnen. Wenn wegen zu geringen Erträgen die Zinsen nicht mehr bezahlt werden können, droht der Konkurs.

Die Dividendenauszahlungen für die Aktionäre sind hier im Verhältnis zum Nennwert der Aktien angegeben.

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

In den 1890er Jahren bis ca. 1910 waren Sammelfahrkarten als Heft mit Teilstrecken zum Abreißen verbreitet. Sie nannten sich „Rundreisefahrkarte“, „Sommerkarte“ oder „Buchbillet“.

Autor/Urheber: Andrew Bossi, Lizenz: CC BY-SA 2.5

GB 11 Rangierlokomotive bei der Verkehrshaus, Luzern, Schweiz

Gotthard-Express Luzern-Mailand mit Lokomotive A 3/5 Nr. 202 der Gotthardbahn-Gesellschaft und neuen Vierachsern 1. und 2. Klasse von Van der Zypen & Charlier, Köln-Deutz. Während die Lokomotiven vom Gebirgscharakter der Gotthardstrecke geprägt waren, spielte beim Wagenmaterial die internationale Bedeutung der Linie die zentrale Rolle. Die Reisezugwagen der Gotthardbahn zeichneten sich von Anfang an durch einen besonders hohen Komfort aus.

Die Gotthardbahn-Gesellschaft konnte die „Tessinischen Talbahnen“ (Chiasso-Lugano und Biasca-Bellinzona-Locarno) im Jahr 1874 eröffnen. Das Bild zeigt einen charakteristischen Zug mit Lokomotive E 2/2 Nr. 4, gebaut 1874 in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, und Zweiachswagen im provisorischen Bahnhof Bellinzona

Viaggio inaugurale del Traforo del Gottardo a Bellinzona, 1882.

Gotthardbahn-Gesellschaft Lokomotive E 2/2 Nr. 4 (spätere SBB-Nr. 8064), gebaut 1874 in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur.

Univerſallocomotive Nr. 71 des Typs D 3/3 der Gotthardbahn, gebaut 1891 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabr.-Nr. 655), 1909 als Nr. 3471 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1920 an die Rumäniſche Staatsbahn, Abbruchjahr unbekannt.

Perſonenzuglocomotive Nr. 20 des Typs C 2/3 der Gotthardbahn für den Betrieb der Teſſiner Thalbahnen, gebaut 1883 von der Maschinenbau-Gesellschaft Carlsruhe (Fabr.-Nr. 1069), 1901 mit neuem Keſſel ausgeſtattet, 1909 als Nr. 2220 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1913 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Zeitgenössisches Erinnerungsblatt an den Bau und die Eröffnung der Gotthardbahn. Oben sind Alfred Escher und der Tunnelbauer Louis Favre abgebildet, darunter der Vorstand der Gotthardbahn-Gesellschaft im Eröffnungsjahr 1882.

Gedeckter Güterwagen der Gattung K der Gotthardbahn

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammen hang mit der Gotthardbahn.

Belastungsprobe der Chärstelenbachbrücke (Gesamtlänge: 127 m, Spannweite: 50,5 m) der Gotthardbahn

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammenhang mit der Gotthardbahn.

Die Stationsbeamten des Bahnhofs Erstfeld posieren in der Uniform der Gotthardbahn-Gesellschaft vor dem Fotografen.

Vierzylinder-Verbundmaschine A 3/5 Nr. 215 der Gotthardbahn (spätere A 3/5 Nr. 915 der SBB). Die Lok war aus einer zwischen 1894 und 1905 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur gelieferten Serie von 30 Schnellzugsloks mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h auf den Tal- und von 40 km/h auf den Bergstrecken. Die Loks Nr. 201 und 202 waren zunächst als Versuchsloks geliefert worden, mit leichten Modifizierungen bei den folgenden Nrn. 203-230.

Güterzuglocomotive D 4/4 Nr. 128 der Gotthardbahn für den Bergdienſt, gebaut 1890 inn der Locomotiv-Fabrique J. A. Maffei zů München (Fabr.-Nr. 1543), 1909 als Nr. 4128 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1907 mit neuem Keſſel (Syſtem Brotan) ausgeſtattet, 1923 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammen hang mit der Gotthardbahn.

Güterzuglocomotive C 4/5 Nr. 2807, gebaut 1906 inn der Locomotiv-Fabrique J. A. Maffei zů München (Fabr.-Nr. 2582) für den Bergdienſt bey der Gotthardbahn, 1909 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1925 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Dampflocomotive Ec 3/3 Nr. 310 der Gotthardbahn, gebaut 1901 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabr.-Nr. 1378); 1909 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen mit der Betribsnummer 6410, 1941 an die Holzverzuckerungs-AG, 1965 abgebrochen.

Univerſal-Dampflocomotive Nr. 53 des Typs D 3/3 der Gotthardbahn, gebaut 1881 inn Emil Keſslers Machines-Fabrique zů Eſslingen (Fabr.-Nr. 1847), 1909 als Nr. 3453 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1916 außer Dienſt geſtellt, 1918 als 334.201 zunächſt an die Ungariſchen Staatsbahnen, 1919 mit derſelben Nummer an die Rumäniſche Staatsbahn, 1936 abgebrochen.

Dampflocomotive Nr. 151 des Typs Ed 2×3/3 der Gotthardbahn, gebaut 1890 inn der Locomotiv-Fabrique J. A. Maffei zů München (Fabr.-Nr. 1547), ab 1909 Nr. 7699 der Schweizeriſchen Bundesbahnen, 1917 als T13 an die Militaire-Eiſenbahn-Generaldirection Brüſſel, Abbruchjahr unbekannt.

Salonwagen As 51 und 52 der Gotthardbahn (GB), erbaut 1882/83 von der Schweizerischen Industrie-Gesellschaft (SIG), Neuhausen am Rheinfall. Sie wiesen 18 Sitzplätze auf, 6 im mittleren Salonabteil mit Oberlicht, 6 im sogenannten Nachtabteil mit ausziehbaren Sitzen und 6 im seitlich offenen „Aussichtspavillon“. Dazu kamen ein WC und ein Waschraum. LüP 11900, Breite 2980, Radstand 5500 mm.

Nach der Verstaatlichung hatten die SBB keine Verwendung für die beiden Salonwagen. Wagen Nr. 52 (SBB Nr. 36) wurde 1912 ausrangiert. Die Seetalbahn (STB) übernahm Wagen Nr. 51 (SBB Nr. 35) und setzte das noch immer komfortable Fahrzeuge für Gesellschaftsfahrten ein. Als die STB 1922 von den SBB übernommen wurde, diente das Fahrzeug von 1925 bis 1945 als Fahrleitungsbeobachtungswagen.

Affiche de la Compagnie des chemins de fer de l'Est : l'Italie par le St-Gothard.

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammen hang mit der Gotthardbahn.

Autor/Urheber: Deutsches Technikmuseum , Lizenz: CC BY-SA 4.0

Verschiedene Fahrkarten im Zusammen hang mit der Gotthardbahn.

Portrait von Alfred Escher (1819–1882)

Autor/Urheber: Plutowiki, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Entwicklung der Transportmengen der Gotthardbahn-Gesellschaft

Tonnenkilometer sind die Summe der zurückgelegten Wegstrecken von sämtlichen Gütertonnagen inklusive Gepäck und Tiere (Total Güter in Tonnen multipliziert mit der durchschnittlichen Transportdistanz in Kilometern).

Personenkilometer sind die Summe der zurückgelegten Wegstrecken sämtlicher Passagiere (Total der Reisenden multipliziert mit der durchschnittlichen Reisedistanz).

Autor/Urheber: Hp.Baumeler, Lizenz: CC BY-SA 4.0

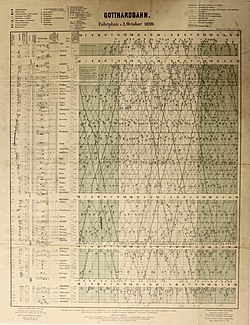

Grafischer Fahrplan der Gotthardbahn im Jahr 1899

Schnellzuglocomotive A 3/5 (bis 1902 A3T) Nr. 201 der Gotthardbahn, gebaut 1894 inn der Schweizeriſchen Locomotiv- und Machines-Fabrique zů Winterthur (Fabr.-Nr. 877), 1909 als Nr. 901 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1923 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Güterzuglocomotive Nr. 42 des Typs D 3/3 der Gotthardbahn für den Betrieb der Teſſiner Thalbahnen, gebaut 1874 von Krauß & Cie. zů München (Fabr.-Nr. 415), 1893 mit neuem Keſſel ausgeſtattet, 1909 als Nr. 3442 von den Schweizeriſchen Bundesbahnen übernommen, 1912 außer Dienſt geſtellt und anſchließend abgebrochen.

Schnellzug mit vierachsigem Wagen 2. Klasse B4ü der Gotthardbahn (GB) (rechts) und zweiachsigem Wagen 2. Klasse B der Schweizerischen Centralbahn (SCB) in Airolo.

Die Gotthardbahn war den übrigen Schweizer und den meisten europäischen Bahngesellschaften punkto Komfort und exklusivem Wagenmaterial weit voraus. Zwischen den beiden Wagen von GB und SCB liegen schon rein äusserlich Welten – von der Innenaussatttung ganz zu schweigen. Während der GB-Vierachser dreiteilige Panoramafenster und elektrische Beleuchtung aufwies, besass der kleine Wagen der SCB nur bescheidene Fensterchen und russende Petroleumlampen.