Gilgi, eine von uns

Gilgi – eine von uns ist der erste Roman von Irmgard Keun, der 1931 in Berlin erschien und sehr erfolgreich wurde. Er ist Teil der Neuen Sachlichkeit.

Zeit und Ort der Romanhandlung

Daran, dass zum Ende des Romans Spanien Republik wird, erkennt man, dass die erzählte Zeit im April 1931 endet. Ort der Handlung ist Köln.

Handlung

Drei Mütter

Die 20-jährige Stenotypistin Gisela Kron – genannt Gilgi – will selbständig und unabhängig sein. Gilgi wohnt noch bei den Eltern. Am Morgen ihres 21. Geburtstages wird Gilgi von Frau Kron mit einem Geständnis geweckt. Gilgis Mutter sei ein Fräulein Täschler. Als Gilgi das besagte Fräulein aufsucht, geht es weiter mit den Geständnissen. Gilgis leibliche Mutter heiße Magdalene Greif. Gegen Ende des Romans kann Gilgi nicht anders – sie muss ihre Mutter aufsuchen, weil sie dringend 500 Mark braucht. Die Hilfsbereite benötigt das Geld jedoch nicht für sich, sondern möchte die kinderreiche Familie ihres Jugendfreundes Hans unterstützen. Frau Greif, die ihre Tochter Gilgi zum ersten Mal als Erwachsene sieht, hat nicht so viel Geld parat. Also gibt sie der Tochter eine Handvoll Ringe, die sie von ihren Fingern zieht, und fällt in Ohnmacht.

Eine von uns

Gilgi will von ihrer leiblichen Mutter, die in großbürgerlichen Verhältnissen lebt, weiter nichts als das Geld. Sie will die Mutter auch nicht wiedersehen und fragt nicht einmal nach dem Namen ihres Vaters.

Helfer in Gilgis Not, das sind weder die reiche Mutter noch jener Chef, der das patente Mädchen in die Arbeitslosigkeit entlässt. Potenzielle Helfer sind Gilgis Freunde Olga und Pit. Olga reist schließlich nach Berlin und will dort ihr Glück machen. Der sozialistische Pit studiert Volkswirtschaft und schlägt sich mit Stundengeben sowie Klavierspielen in Kneipen durch. Gilgi, die nur 150 Mark im Büro verdient, hat, wie die beiden Freunde, ihr Geschick in die eigenen Hände genommen. Eine von uns, der Untertitel des Romans, bezieht sich auf Gilgis Zugehörigkeit zum Heer der Arbeitnehmer. Dazu passt, dass Gilgi 1932 im sozialdemokratischen Vorwärts als Fortsetzungsroman abgedruckt wird. Der Roman kann als „scharfe Gesellschaftskritik“ gelesen werden, wenn es z. B. um Gilgis wöchentlichen Gang zum Stempeln oder um das tragische Schicksal Hansens und seiner Familie geht.

Martin Bruck

Gilgis Not beginnt bald, nachdem sie den 21 Jahre älteren Bohemien Martin Bruck kennenlernt. Martin, der zwar nur eine Monatsrente von 200 Mark bekommt, gehört zum Großbürgertum. Er verschuldet sich bedenkenlos, lebt mitunter unbeschwert auf großem Fuße und beschenkt Gilgi mit Schmuck. Gilgi verlässt das Elternhaus, zieht bei Martin ein und verliebt sich so sehr in den unbekümmerten „Schriftsteller“, dass sie beinahe alles um sich herum vergisst. Martin liebt Gilgi hingegen eher unpersönlich. Das Umerziehen des unordentlichen Martin gelingt Gilgi nicht. Also möchte sie sich ihm anpassen. Was Gilgi am wenigsten ist, gefällt Martin am besten an ihr. Martin fühlt sich für Gilgi verantwortlich, was auf sie aber beleidigend wirkt. Doch bald wird sie aus ihrem Büro entlassen. Als sie merkt, dass der leichtlebige Martin doch gar nicht zu ihr, der Arbeitsamen, passt, ist es zu spät. Gilgi ist von Martin schwanger. Aber die junge Frau sagt Martin kein Wort. Vielmehr schüttet sie Pit ihr Herz aus. Darauf folgt Gilgi Olga nach Berlin. Sie will ihr Kind unbedingt zur Welt bringen und wieder am täglichen Leben teilnehmen.

Zitat

- „Mensch ist mehr als Gott.“[1]

Form

- Über das Verwischen der Erzählerstimme:[2] Mitunter erscheint es dem Leser so, als ob die Erzählerin und die Protagonistin Gilgi miteinander verschmelzen.[3] Anfangs meint der Leser, die Erzählerin lasse nicht nur ihre Figuren in Kölner Mundart reden, sondern schreibe teilweise selber Kölsch: Die red't wie'n Wasserfall.[4] Erst bei genauem Hinsehen können Erzähler, innerer Monolog und erlebte Rede in den meisten Problemfällen separiert werden.

- Zur Dynamik des Erzählsoges: [5] Gegen Romanende hin, wenn die Spannung steigt, lässt die Erzählerin Gilgi gern in unvollständigen Satzungeheuern denken und spart dabei nicht mit Gedankenstrichen. Das „Ragout“ ist gut lesbar und lässt sich förmlich verschlingen.

- Wahrheit: Gilgi sagt: Wahrheit fühlt man immer.[6] Der Erzählton ist erfrischend, direkt und manchmal angenehm zurückhaltend. Die Empfängnis Gilgis z. B. kann sich der Leser höchstens zusammenreimen und viel später kommt Gilgi ein wenig wehmütig kurz darauf zurück: Martin habe ihr die Geschlossenheit ihrer Schenkel fortgeküßt.[7] Solche kleinen Sentimentalitäten kann der Leser im Roman suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen. Gelegentlich wird Gilgi so frech, dass der Leser ihr den Ton nicht recht glauben möchte – z. B. als sie den Gynäkologen anherrscht.[8] Es könnte sich aber wieder um einen inneren Monolog handeln (s. o.).

- Heiterkeit: Als Gilgi von der leiblichen Mutter Geld will, grübelt sie, was sich in deren Wohnung versilbern lässt: den Flügel kann man leider nicht fortschaffen.[9]

- Wörter und Wendungen: Zur Figurenzeichnung spart die Autorin nicht mit Bildern und Symbolen. Da prüft Gilgi kritisch und hemmungslos wie ein Revuetheaterdirektor,[10] da wird die selbstzweifelsüchtige Brust[11] des Freundes Pit dekoriert.

Rezeption

- Der Roman erlebt im Erscheinungsjahr sechs Auflagen mit 30 000 verkauften Exemplaren.[12]

- Hans Fallada bezeichnet 1931/32 im Heft 34 der Zeitschrift Die Literatur den Roman als „ein herrlich tapferes, junges, gläubiges, ehrliches, anständiges Buch“.[13]

- Bernard von Brentano schreibt 1932 in Die Linkskurve: „Alles, was Gilgi lästig wird, bleibt einfach weg, angefangen von ihren Eltern über ihre Freunde bis zu ihrem Geliebten.“[14]

- Peter Panter (Kurt Tucholsky) schreibt 1932 in der Weltbühne: „Eine schreibende Frau mit Humor! Hier ist ein Talent. Aus dieser Frau kann einmal etwas werden“.[15]

- Erika Mann schreibt Anfang der 30er Jahre: „Fast ist es als übersetze sie [Irmgard Keun] das Leben in die Literatur“.[16]

Übersetzungen

Der Roman wurde 1933 in die französische, 1934 in die dänische, italienische, schwedische, rumänische, ungarische und 1936 in die polnische Sprache übersetzt.[17]

Verfilmung

- Titel: Eine von uns. 1932 hat Johannes Meyer den Roman mit Brigitte Helm als Gilgi und Gustav Diessl als Martin verfilmt (Paramount, Paris). Das Drehbuch schrieb Irma von Cube. In weiteren Rollen wirkten Jessie Vihrog und Ernst Busch mit.[18]

Bühnenfassung

- Gilgi – Eine von uns. 1991 fand die UA in der Regie von Stefan Preis mit Maria Amman im Schloßtheater Moers statt.

- Gilgi – Eine von uns. 2009 fand eine weitere Aufführung in der Regie von Dania Hohmann mit Anneke Schwabe am St. Pauli Theater Hamburg statt.

Literatur

Quelle

- Irmgard Keun: Gilgi – eine von uns. Roman. München 1994, ISBN 3-423-11050-3.

Erstausgabe

- Irmgard Keun: Gilgi, eine von uns. Roman. Deutsche Verlags-Aktiengesellschaft Universitas Berlin 1931, DNB 574296093.

Sekundärliteratur

- Gabriele Kreis: „Was man glaubt, gibt es“. Das Leben der Irmgard Keun. Zürich 1991, ISBN 3-7160-2120-2, S. 64–88.

- Ingo Leiß, Hermann Stadler: Weimarer Republik 1918–1933. (= Deutsche Literaturgeschichte. Band 9). München 2003, ISBN 3-423-03349-5, S. 136–138.

- Gero von Wilpert: Lexikon der Weltliteratur. Deutsche Autoren A – Z. Stuttgart 2004, ISBN 3-520-83704-8, S. 331.

- Gesche Blume: Irmgard Keun. Schreiben im Spiel mit der Moderne. (= Arbeiten zur neueren deutschen Literatur. Band 23). Dissertation. Dresden 2005, ISBN 3-937672-38-9, S. 77–90.

- Doris Rosenstein: Irmgard Keun. Das Erzählwerk der dreißiger Jahre. Peter Lang, Frankfurt am Main u. a. 1991, ISBN 3-631-42565-1.

- Liane Schüller: Vom Ernst der Zerstreuung. Schreibende Frauen am Ende der Weimarer Republik: Marieluise Fleißer, Irmgard Keun und Gabriele Tergit. Aisthesis, Bielefeld 2005, ISBN 3-89528-506-4.

- Liane Schüller: „Gepflegt ist mehr als hübsch – es ist eignes Verdienst“. Körperdesign in Irmgard Keuns „Gilgi, eine von uns“. In: S. Huber, W. Delabar, B. Samsami, I. Schubert (Hrsg.): Das riskante Projekt. Band 2: Die Moderne und ihre Bewältigung 1890–1940. Aisthesis, Bielefeld 2015, ISBN 978-3-8498-1113-6, S. 35–58.

Weblinks

Einzelnachweise

Auf dieser Seite verwendete Medien

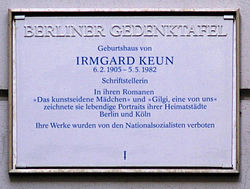

Autor/Urheber: OTFW, Berlin, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Berliner Gedenktafel, Irmgard Keun, Meinekestraße 6, Berlin-Charlottenburg, Deutschland