Freistaat Schaumburg-Lippe

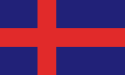

| Wappen | Flagge |

|---|---|

|  |

| Lage im Deutschen Reich | |

| |

| Entstanden aus | Fürstentum Schaumburg-Lippe |

| Aufgegangen in | Niedersachsen |

| Daten aus dem Jahr 1933 | |

| Landeshauptstadt | Bückeburg |

| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |

| Staatsoberhaupt | Landespräsidium[1] |

| Verfassung | 24. Februar 1922[1] |

| Bestehen | 1918–1947 |

| Fläche | 340 km² |

| Einwohner | 48.046 (1925) |

| Bevölkerungsdichte | 141 Einwohner pro km² |

| Religionen | 94,2 % evangelisch 4,8 % katholisch |

| Reichsrat | 1 Stimme |

| Kfz-Kennzeichen | SL |

| Verwaltung | 2 Kreise |

| Karte | |

| |

Der Freistaat Schaumburg-Lippe war von 1918 bis 1946 ein selbständiges deutsches Land im Deutschen Reich.

Geschichte

Vorgeschichte

Schaumburg-Lippe entstand 1647 durch die Aufteilung der Grafschaft Schaumburg unter dem Haus Braunschweig-Lüneburg, den Landgrafen von Hessen-Kassel und den Grafen zur Lippe. Die Existenz des kleinen Territoriums Grafschaft Schaumburg-Lippe war von Beginn an schwierig. Einrichtungen wurden zunächst gemeinsam mit dem hessischen Teil, der Grafschaft Schaumburg, genutzt. Die territoriale Unabhängigkeit war durch die hessischen Landgrafen immer gefährdet. Auch deshalb entwickelte Graf Wilhelm (reg. 1748–1777) eine spezifische Form der Landesverteidigung, bewirkte aber auch eine Überschuldung des Kleinstaates.

Unter Graf Georg Wilhelm (1784–1860) wurde Schaumburg-Lippe Teil des napoleonisch dominierten Rheinbundes (1807). 1815 wurde es zum Fürstentum erhöht und trat dem Deutschen Bund bei und wurde nach 1871 ein Bundesstaat des Deutschen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg verzichtete Fürst Adolf II. zu Schaumburg-Lippe am 15. November 1918 (Novemberrevolution) als einer der letzten verbliebenen Monarchen in Deutschland auf seinen Thron. Die Regierung wurde für den „Bundesstaat Schaumburg-Lippe bis zur endgültigen Neuregelung der Verhältnisse durch den Arbeiter- und Soldatenrat in Bückeburg übernommen“.[2]

Nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Schaumburg-Lippe ein Freistaat innerhalb der Weimarer Republik. Der Vorläufigen Verfassung des Freistaates Schaumburg-Lippe vom 14. März 1919 folgte die Verfassung des Freistaates Schaumburg-Lippe von 1922.[1]

In Schaumburg-Lippe stellte die SPD immer die stärkste Fraktion im Landtag, und bis zum März 1933 bildete sie eine regierungsfähige Koalitionsregierung mit der Deutschen Staatspartei. Den von der Landesregierung favorisierten Anschluss des Landes an Preußen lehnte die Bevölkerung in einer Volksabstimmung 1926 mit knapper Mehrheit ab. Ein erneuter Vorstoß zum Anschluss scheiterte 1930 im Landtag an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit.

Die Wahlergebnisse sind im Artikel Landtag des Freistaates Schaumburg-Lippe beschrieben.

Verwaltungsmäßig bestand das Land Schaumburg-Lippe aus den Landkreisen Bückeburg und Stadthagen, denen 1934 die kreisfreien Städte Bückeburg und Stadthagen eingegliedert wurden.

Seit dem Zweiten Weltkrieg

Mit der Verordnung Nr. 46 der britischen Militärregierung vom 23. August 1946, „betreffend die Auflösung der Provinzen des ehemaligen Landes Preußen in der Britischen Zone und ihre Neubildung als selbständige Länder“, erhielt das Land Hannover seine rechtlichen Grundlagen.

Am 23. November 1946 genehmigte die britische Militärregierung die Vereinigung der Länder Braunschweig (mit Ausnahme des östlichen Teils des Landkreises Blankenburg sowie der Exklave Calvörde des Landkreises Helmstedt, die an die sowjetische Besatzungszone fielen und in das Land Sachsen-Anhalt integriert wurden), Hannover (mit Ausnahme des Amtes Neuhaus, das an die sowjetische Besatzungszone fiel und erst 1993 Niedersachsen wieder angegliedert wurde), Oldenburg und Schaumburg-Lippe zum neuen Land Niedersachsen. 1946 wurden die beiden Landkreise zum Landkreis Schaumburg-Lippe mit der Kreisstadt Stadthagen vereinigt. Ein Volksentscheid vom 19. Januar 1975 zur Wiederherstellung des ehemaligen Landes (nach Art. 29 GG) wurde trotz positiven Ausgangs vom Bundesgesetzgeber zurückgewiesen.[3]

Bei der Neuorganisation der Kreise in Niedersachsen wurde der Landkreis am 1. August 1977 mit dem Landkreis Grafschaft Schaumburg (Kreisstadt Rinteln) – der seit 1647 zu Hessen-Kassel, ab 1866 zur preußischen Provinz Hessen-Nassau und erst ab 1932 zur Provinz Hannover gehört hatte – zum neuen Landkreis Schaumburg (Kreisstadt Stadthagen) vereinigt. Die Stadt Hessisch Oldendorf kam zum Landkreis Hameln-Pyrmont. Damit sind heute viele der Gebiete, die bis etwa 1647 schaumburgisch waren, wieder unter einheitlicher Verwaltung (aber nicht mehr Steinhude, Großenheidorn sowie die schon nach 1640 an das Fürstentum Calenberg gegangenen schaumburgischen Ämter Lauenau und Bokeloh, auch nicht mehr Hessisch Oldendorf).

Staatsorganisation

Nach der Verfassung des Freistaats Schaumburg-Lippe[1] von 1922 lag die gesetzgebende Gewalt im Wesentlichen beim Landtag, der aus 15 Abgeordneten bestand, die auf drei Jahre durch Verhältniswahl gewählt wurden. Für die ausführende Gewalt war die vom Landtag gewählte Landesregierung zuständig, die ein Kollegium aus fünf Mitgliedern war, davon zwei hauptamtlich und drei nebenamtlich. Der hauptamtliche Vorsitzende der Landesregierung führte den Titel Staatsrat. Die innere Verwaltung gliederte sich in die Landkreise Bückeburg und Stadthagen und die Städte Bückeburg und Stadthagen. 1933 bestanden im Kreis Bückeburg 34 Gemeinden und 3 gemeindefreie Gutsbezirke, im Kreis Stadthagen bestanden neben den Flecken Hagenburg und Steinhude am Meer 32 Gemeinden und 5 gemeindefreie Gutsbezirke. Die Rechtsprechung im Freistaat Schaumburg-Lippe oblag zwei Amtsgerichten (Stadthagen und Bückeburg), einem Landgericht (Landgericht Bückeburg) sowie dem preußischen Oberlandesgericht in Celle, das kraft Staatsvertrag auch für Schaumburg-Lippe zuständig war.

Regierungschefs

- 1919–1922: Otto Bömers (parteilos) (Staatsrat und Vorsitzender der Landesregierung)

- 1922–1925: Konrad Wippermann (parteilos) (Staatsrat und Vorsitzender der Landesregierung)

- 1925–1927: Erich Steinbrecher (SPD) (Staatsrat und Vorsitzender der Landesregierung)

- 1927–1933: Heinrich Lorenz (Politiker, 1870) (SPD) (Staatsrat und Vorsitzender der Landesregierung)

- 1933: Hans-Joachim Riecke (NSDAP) (Reichskommissar)

- 1933–1945: Karl Dreier (NSDAP) (Landespräsident)

- 1933–1945: Alfred Meyer (NSDAP) (Reichstatthalter für Lippe und Schaumburg-Lippe)

- 1945–1946: Heinrich Bövers (vormals DStP) (Staatsrat und Vorsitzender der Landesregierung), zugleich mit

Heinrich Drake (Landespräsident von Schaumburg-Lippe und des Landes Lippe, eingesetzt durch die britische Militärregierung)

Bevölkerung

Der 340,2 km² große Freistaat zählte 1934 50.669 Einwohner, 1939 dann 54.162 Einwohner.

Religion

Die Angehörigen des Fürstenhauses und die überwältigende Mehrzahl der Einwohner waren Protestanten (98,2 Prozent), die Angehörigen des Hauses Schaumburg-Lippe gehören der reformierten Kirche an; die meisten Protestanten im Lande waren Lutheraner. Katholiken (1,3 Prozent) und Juden (0,4 Prozent) bildeten Minderheiten.

Noch heute hat die Landeskirche ihren eigenen Bischof und ist eine der wohlhabendsten Landeskirchen in Niedersachsen.

Literatur

- Hubert Höing (Hrsg.): Vom Ständestaat zur freiheitlich-demokratischen Republik. Etappen in Schaumburg. Knoth, Melle 1995, ISBN 3-88368-277-2 (Schaumburger Studien 55)

- Frank Werner (Hrsg.): Schaumburger Nationalsozialisten. Täter, Komplizen, Profiteure. 2. Auflage, Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 2010

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Verfassung des Landes Schaumburg-Lippe vom 24. Februar 1922

- ↑ Dieter Brosius: Von der Monarchie zur Republik. Die Begründung des Freistaates Schaumburg-Lippe. in: Schaumburg-Lippische Mitteilungen 19 (1968), S. 47–60

- ↑ Papier, Hans-Jürgen: Grußwort aus Anlass des Festakts zum 50-jährigen Bestehen des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs am 15. Juli 2005 (PDF ( des vom 8. Juli 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.).

Weblinks

- Lernwerkstatt Geschichte Hannover: Schaumburger Geschichte

- Michael Rademacher: Verwaltungsgeschichte Schaumburg-Lippe. Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006. In: eirenicon.com.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Flagge des Fürstentums Schaumburg-Lippe; Verhältnis (2:3), c. 1880–1935

Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.

Flagge des Herzogtums Anhalt und auch der Stadt Augsburg

Flagge Bayerns

Flagge des Herzogtums Braunschweig; Verhältnis (2:3)

Flagge des Großherzogtums Hessen ohne Wappen; Verhältnis (4:5)

Flagge des Fürstentums Lippe; Verhältnis (2:3)

Flagge der Hansestadt Lübeck

„Die Flagge ist von alters her waagerecht geteilt, oben weiß und unten rot. Sie zeigt in der der Flaggenstange zugekehrten oberen Ecke den lübeckischen Doppeladler.

Das Banner zeigt im oberen Teil auf weißem Grund den lübeckischen Doppeladler. Der untere Teil ist senkrecht geteilt, links weiß und rechts rot.“

(§ 1 Abs. 4 der Hauptsatzung der Hansestadt Lübeck, genehmigt am 22. Januar 1941)

Flagge der Großherzogtümer Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin; Verhältnis (2:3)

Civil flag of Oldenburg (1774–1919)

Autor/Urheber: Diese W3C-unbestimmte Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt ., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Flag of the Free State of Prussia (1918–1933).

Flag of Saxony (1815-1935 and 1947-1952) 3:2

Flagge des Königreichs Württemberg; Verhältnis (3:5)

Flag of the Territory of the Saar Basin between July 28, 1920 and March 1, 1935.

Flagge des Herzogtums Sachsen-Coburg & Gotha 1826-1911; Verhältnis (2:3)

Die Einführung der neuen Landesfarben Weiß-Grün erfolgte in Sachsen-Altenburg schrittweise. Schon zum 1. Mai 1823 wurde beim Militär die weiß-grüne Kokarde eingeführt. Die entsprechende Änderung der Beamten-Kokarden (Hofstaat, Forstbeamte, Kreishauptleute usw.) wurde zwischen 1828 und 1832 vorgenommen. Ab 1832 waren die Landesfarben offiziell Weiß-Grün. Fälschlicherweise führte man die Farben einige Jahrzehnte lang häufig auch in umgekehrter Reihenfolge (Grün-Weiß), was eigentlich nicht korrekt war, jedoch nicht weiter beachtet wurde. Ab 1890 setze eine Rückbesinnung auf die richtige Farbenführung ein. Seit 1895 wurde dann im staatlichen Bereich wieder offiziell weiß-grün geflaggt. Im privaten Bereich zeigte man häufig auch danach noch grün-weiße Flaggen. Die richtige Reihenfolge der sachsen-altenburgischen Landesfarben lautet jedoch Weiß-Grün. Auf zahlreichen Internetseiten werden die Landesfarben Sachsen-Altenburgs noch heute unrichtig mit Grün-Weiß dargestellt. Auch manche Texte dazu sind fehlerhaft. Quelle: Hild, Jens: Rautenkranz und rote Rose. Die Hoheitszeichen des Herzogtums und des Freistaates Sachsen-Altenburg. Sax-Verlag, Beucha, Markleeberg 2010

Flagge des Herzogtums Sachsen-Coburg & Gotha 1911-1920; Verhältnis (2:3)

In Sachsen-Coburg und Gotha flaggte man in der Regel Grün-Weiß. Die vierfach grün-weiß-grün-weiß gestreifte Flagge wurde „von den Behörden des Landes bei feierlichen Gelegenheiten zur Schmückung der öffentlichen Gebäude in Anwendung gebracht.“ Dies erfolgte jedoch nicht, wie häufig behauptet, erst seit 1911 sondern bereits in den 1880er Jahren. Auf dem Residenzschloss in Coburg sowie auf Schloss Reinhardsbrunn wehten schon Ende der 1870er Jahre sogar fünfach (grün-weiß-grün-weiß-grün) gestreifte Flaggen! Diese wurden im Laufe der Zeit aber durch die beiden anderen Versionen ersetzt. Im Jahre 1909 erklärte das Staatsministerium gegenüber dem Geheimen Kabinett des Herzogs bezüglich der mehrfach geteilten Flaggen: „Die Fahnen für staatliche Gebäude führen ohne weitere Abzeichen die Streifen grün weiß grün weiß, während als Landesfahne die einfach grün u. weiß gestreifte Fahne angewendet wird.“ Die mehrfach grün-weiß gestreifte Flagge hatte demnach gewissermaßen den Status einer „Behördenflagge“, wenngleich dies offiziell nie so bestimmt worden ist. Daneben und hauptsächlich war die eigentliche „normale“ grün-weiße Landesflagge ebenfalls in Gebrauch.

Flagge des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach 1897-1920; Verhältnis (2:3)

Flagge der Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt; Verhältnis (2:3)

Autor/Urheber: Der ursprünglich hochladende Benutzer war Störfix in der Wikipedia auf Deutsch, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

Schaumburg-Lippe selbst gezeichnet

The coat of arms of Schaumburg-Lippe

Autor/Urheber: Milenioscuro, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Locator map of Schaumburg-Lippe in the Weimar Republic