Flandrische Transgression

Flandrische Transgression ist die mehrdeutige, uneinheitlich benutzte Bezeichnung für einen Anstieg des Meeresspiegels im Holozän. Sie steht im weiteren Sinne für den globalen postglazialen Meeresspiegelanstieg im gesamten Holozän (das Holozän wurde im englischen Sprachraum früher „Flandrian“ genannt) und im engeren Sinn für die ältere zweier Phasen dieses holozänen Meeresspiegelanstieges, die bis ca. 1000 v. Chr. währte und auch als Calais-Transgression bezeichnet wird, sowie für das stratigraphische Intervall der während dieser Phase im südlichen Nordseeraum abgelagerten Sedimente.[1] Oft wird daher zumindest in deutschsprachiger jüngerer Literatur die Bezeichnung „Flandrische Transgression“ vermieden.[2][3][4]

Eine Klimaerwärmung vor ungefähr 12.000 Jahren leitete das Ende der Weichselkaltzeit und den Beginn des Holozäns ein. Das Abschmelzen der kontinentalen Eisschilde Nordamerikas und Europas infolge der höheren Temperaturen führte zu einem Anstieg des globalen (eustatischen) Meeresspiegels, der sich auch auf den Nordseeraum auswirkte.

Am Ende der Weichselkaltzeit lag der globale Meeresspiegel noch mehr als 50 Meter unter dem heutigen Niveau und weite Teile der heutigen südlichen Nordsee waren Festland. Anhand palynostratigraphischer und radiometrischer (14C) Datierungen mariner Holozän-Sedimente im südlichen Nordseeraum konnte nachgewiesen werden, dass der Meeresspiegel der Nordsee zwischen ca. 7750 v. Chr. und 6000 v. Chr. rapide von 45 m unter NN auf 15 m unter NN (mittleres Hochwasser) anstieg,[2][3] was einem jährlichen Anstieg von 1,7 cm entspricht. Um 6000 v. Chr. war die Küstenlinie bis zum Nordrand der heutigen West- und Ostfriesischen Inseln vorgerückt.

Nachfolgend nahm das Tempo des Meeresspiegelanstiegs ab und es entstand die heutige Küstenlandschaft der Nordsee mit ihrem ausgedehnten Wattenmeer: Zunächst wurde durch den Anstieg des Meeresspiegels der Grundwasserspiegel in der damaligen küstennahen Landschaft („Paläogeest“) angehoben, wodurch diese vernässte, was wiederum zur Akkumulation von Torf führte. Der fortgesetzte Anstieg des Meeresspiegels resultierte dann in der Ablagerung mächtiger feinkörniger, terrigener, organikreicher Wattsedimente (Klei), die den basalen Torfhorizont überlagern. Sogenannte schwimmende Torfhorizonte, die der bis zu 25 m mächtigen holozänen Wattsedimentabfolge eingeschaltet sind (sie „schwimmen“ in den Wattsedimenten), repräsentieren Phasen der Stagnation oder eines geringfügigen Absinkens des Meeresspiegels, in denen die Küstenlinie kurzzeitig seewärts vorrücken konnte.[4] Die zweite dieser insgesamt 7 nachgewiesenen regressiven Phasen fand zwischen 1500 v. Chr. und 1000 v. Chr. statt und wird durch einen der markantesten und am weitesten verbreiteten Torfhorizonte im Holozän des südlichen Nordseeraumes repräsentiert, den sogenannten Oberen Torf.[2][3][4] Sie bildet den Abschluss der Flandrischen Transgression im engeren Sinne, wobei der Meeresspiegel zu diesem Zeitpunkt in etwa bei 2 m unter NN (mittleres Hochwasser) stand.[2][3] Der darauffolgende, in zyklischen Schüben ablaufende, ebenfalls langsame Meeresspiegelanstieg des jüngsten Holozäns (ab ca. 1000 v. Chr.) wird auch als Dünkirchen-Transgression bezeichnet.

Einzelnachweise

- ↑ R. Paepe, J. Sommé, N. Cunat, C. Baeteman: Flandrian, a formation or just a name? In: Newsletter on Stratigraphy. Bd. 5, Nr. 1, 1976, S. 18–30 (PDF 8,8 MB)

- ↑ a b c d Karl-Ernst Behre: Eine Neue Meeresspiegelkurve für die südliche Nordsee. Transgressionen und Regressionen in den letzten 10.000 Jahren. In: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Bd. 28, 2003, S. 9–63 (PDF 15,4 MB)

- ↑ a b c d Karl-Ernst Behre: A new Holocene sea-level curve for the southern North Sea. In: Boreas. Bd. 36, Nr. 1, 2007, S. 82–102, doi:10.1111/j.1502-3885.2007.tb01183.x

- ↑ a b c Friederike Bungenstock: Der holozäne Meeresspiegelanstieg südlich der ostfriesischen Insel Langeoog, südliche Nordsee – hochfrequente Meeresspiegelbewegungen während der letzten 6000 Jahre. Dissertation, Universität Bonn 2005. urn:nbn:de:hbz:5N-06810.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Robert A. Rohde, Lizenz: CC BY-SA 3.0

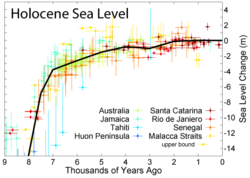

This figure shows sea level rise since the end of the last glacial episode based on data from Fleming et al. 1998, Fleming 2000, and Milne et al. 2005. These papers collected data from various reports and adjusted them for subsequent vertical geologic motions, primarily those associated with post-glacial continental and hydroisostatic rebound. The first refers to deformations caused by the weight of continental ice sheets pressing down on the land the latter refers to uplift in coastal areas resulting from the increased weight of water associated with rising sea levels. Because of the latter effect and associated uplift, many islands, especially in the Pacific, experienced higher local sea levels in the mid-Holocene than they do today. Uncertainty about the magnitude of these corrections is the dominant uncertainty in many measurements of sea level change.

The black curve is based on minimizing the sum of squares error weighted distance between this curve and the plotted data. It was constructed by adjusting a number of specified tie points, typically placed every 1 kyr but at times adjusted for sparse or rapidly varying data. A small number of extreme outliers were dropped. Some authors propose the existence of significant short-term fluctuations in sea level such that the sea level curve might oscillate up and down about this ~1 kyr mean state. Others dispute this and argue that sea level change has largely been a smooth and gradual process. However, at least one episode of rapid deglaciation, known as meltwater pulse 1A, is agreed upon, and is indicated on the plot. A variety of other accelerated periods of deglaciation have been proposed (i.e. meltwater pulse 1B, 1C, 1D, 2, 3...), but it is unclear whether these actually occurred or merely reflect misinterpretation of difficult measurements. No other events are evident in the data presented above.

The lowest point of sea level during the last glaciation is not well constrained by observations (shown here as a dashed curve), but is generally argued to be approximately 130 ± 10 m below present sea level and to have occurred at approximately 22 ± 3 thousand years ago. The time of lowest sea level is more or less equivalent to the Last Glacial Maximum. Prior to this time, ice sheets were still increasing in size, so sea level had been decreasing almost continuously for approximately 100,000 years.