Füßebinden

Das Füßebinden war ein bis ins 20. Jahrhundert in China verbreiteter Brauch, bei dem die Füße von kleinen Mädchen durch Knochenbrechen und anschließendes extremes Abbinden irreparabel deformiert wurden. Hintergrund war eine vermutlich bereits seit dem 10. Jahrhundert existierende Schönheitsnorm für den Frauenfuß, die beschönigend Lotosfuß oder Lilienfuß genannt wurde. Angestrebt wurden kleine Füße von etwa 10 Zentimetern Länge.

Vor allem Mädchen aus höhergestellten Familien wurden in meist frühem Kindesalter Opfer dieses Brauches, der gravierende gesundheitliche Schäden mit sich brachte, den Gang behinderte und nur unter Schmerzen ermöglichte.

Bereits 1911 verboten und teilweise heimlich weitergeführt, wurde das Füßebinden 1949 durch Mao Zedongs gesetzlich verankertes Verbot endgültig abgeschafft.

Hintergründe und Ursprung des Füßebindens

Während die Stellung der Frauen zur Zeit der liberal geprägten Tang-Dynastie innerhalb der Familie und der Ehe von Achtung und Selbstbewusstsein geprägt war, änderte sich dieses Rollenbild allmählich während der darauffolgenden Song-Dynastie. Die zeitgleich aufkommende Mode der eingebundenen Füße begünstigte dabei die zunehmend untergeordnete Position der Frau. Aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfähigkeit waren Frauen meist zu Hause und entsprechend ihren Möglichkeiten an den Haushalt gebunden. Sie waren dadurch von ihren Männern abhängiger.[1]

Der Brauch des Füßebindens geht angeblich auf eine Tänzerin zurück, die Geliebte von Li Houzhu war, des letzten Herrschers (reg. 961–976) des Südlichen Tang-Reiches. Sie bandagierte sich die Füße,[2] um auf der goldenen, lotosblütenförmigen Bühne, die der Kaiser ihr bauen ließ, besondere Leistungen vollbringen zu können. Yu Huai, ein chinesischer Historiker des 17. Jahrhunderts, spürte der Wurzel des Füßebindens nach und fand dabei Folgendes heraus:

„In alten Zeiten bestand zwischen den Füßen der Männer und denen der Frauen kein Unterschied … Meine Nachforschungen haben ergeben, dass das Fußeinbinden zur Zeit Li Houzhus der Südlichen Tang-Dynastie Mode zu werden begann. Er hatte eine königliche Dienerin namens Yao Niang, die wegen ihrer zarten Schönheit und ihrer Tanzbegabung berühmt wurde. So ließ er eine goldene Lotosblüte anfertigen, die sechs Fuß hoch und mit kostbaren Edelsteinen, Girlanden und Seidenquasten geschmückt war. Diese goldene, in vielen Farben leuchtende Lotosblüte stand in der Mitte der Halle. Yao Niang musste sich nun, die Füße mit Seidenbändern umwunden, in diese Blüte schmiegen und die Form der Mondsichel nachahmen. Sie tanzte auf ihren weißen Socken auf der Lotosblüte, machte Pirouetten und erweckte den Eindruck, als wären die weiten Ärmel ihres Gewandes Wolken. Ihr Stil wurde von vielen nachgeahmt. Yao Niang war also die erste, die mit dem Fußeinbinden begann.“

In dieser Zeit wurden die Füße aber nur locker bandagiert und es kam nicht zu Verstümmelungen wie später. In der Song-Dynastie wurden unter dem Einfluss des Neokonfuzianismus die Rechte und Möglichkeiten von Frauen zunehmend eingeschränkt. Von da an war es üblich, die Füße von Mädchen aus den gehobenen Schichten ab dem frühen Kindesalter einzubinden.

Der Brauch verbreitete sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in allen Schichten der Bevölkerung, mit Ausnahme der ärmsten Bauern, die für die Feldarbeit Frauen mit intakten Füßen benötigten. Auch die Mongolen, die von 1279 bis 1368 die Yuan-Dynastie stellten, und die Mandschu, die von 1644 bis 1911 China regierten, schlossen sich diesem Brauch nicht an. Im Gegensatz zu den Han-Chinesen hielten die Mandschuren nichts von abgebundenen Füßen; daher konnte man Mandschurinnen leicht an ihren normalen Füßen erkennen.

Beschreibung der Prozedur

Den Mädchen wurden die Füße meist im Alter von fünf bis acht Jahren von der Mutter oder der Großmutter abgebunden. Voraussetzung war, dass das Kind das „Alter der Vernunft“ erreicht hatte und für Argumente der älteren Frauen zugänglich war.[3] Zunächst wurde der Fuß in einer Flüssigkeit aus Kräutern und Alaun eingeweicht, die Zehennägel so kurz wie möglich geschnitten, um ein Einwachsen und damit einhergehende Infektionen zu vermeiden, und der Fuß dann massiert. Der Fuß wurde anschließend so eng mit Bandagen umschlungen, dass er im Wachstum gehemmt und zum Klumpfuß verformt wurde. Dann wurden die Mädchen gezwungen, mit kleinen Schuhen zu laufen, um die Durchblutung der Füße zu fördern. Mit Ausnahme der großen Zehe wurden alle Zehen gebrochen und unter die Fußsohle gebogen. Den jungen Mädchen wurden die Zehen dabei alle zwei Tage erneut mit nassen und immer engeren Bandagen, die beim Trocknen noch enger wurden, unter die Fußsohle geschnürt, damit sie schmale, spitze Füße bekamen. Mit solcherermaßen deformierten Füßen konnten die Frauen keine weiten Strecken mehr gehen. Die gebrochenen, eingeschnürten Klumpfüße führten oft zu Komplikationen – eingewachsene und entzündete Fußnägel, eitrig infizierte Knochensplitter, verfaulte Haut und abgestorbene Zehen.[4][5]

Gesellschaftliche Bedeutung

Die Eltern betrachteten das Abbinden der Füße als notwendige Investition in die Zukunft ihrer Töchter. Das Füßebinden wurde in den oberen Bevölkerungsschichten zu einem Zeichen von Wohlstand. Töchter ärmerer Familien aus der Landwirtschaft entgingen teilweise der Verstümmelung, da sie bei der Feldarbeit benötigt wurden.[1]

Angestrebt wurden beim Füßebinden eine Fußlänge von drei „Cun“ (10 cm) – solche Füße wurden „goldene Lotos“ genannt[6] und entsprechen etwa der Schuhgröße 17. Tatsächlich erreichten jedoch nur wenige Füße diese Länge. Im Durchschnitt maßen abgebundene Füße 13 cm bis 14 cm.[4] In der Regel wurden die Bandagen parfümiert und kunstvoll gestaltete Spezialschuhe getragen. Bandagen mussten rund um die Uhr getragen werden, um das weitere Wachstum der Füße zu verhindern.

Durch die irreparable Deformation waren die Frauen nicht mehr in der Lage, sich ohne massive Schmerzen fortzubewegen, was ihre Bewegungsfreiheit einschränkte. Reiche Frauen ließen sich in einer Sänfte tragen, die von allen Seiten verhängt war. Die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit ließ viele Frauen zudem fülliger werden, was positiv wahrgenommen wurde.

Lebenslange Schmerzen und die körperliche Behinderung der Frauen wurden von der damaligen Gesellschaft akzeptiert und von Männern als attraktiv empfunden.[1] Der kleinschrittige Gang wurde von chinesischen Dichtern und Poeten als erotisch beschrieben und die kleinen Füße häufig als der erotischste Teil des weiblichen Körpers wahrgenommen. Die Hilflosigkeit weckte angeblich den „Beschützerinstinkt“ der Männer.[1] Es kam sogar vor, dass Männer gar nicht mehr auf das Gesicht ihrer Braut achteten, wenn nur die Füße klein waren, und dass Frauen mit größeren Füßen diskriminiert wurden.[7]

Abschaffung des Füßebindens

Noch während der späten Qing-Dynastie (Anfang des 20. Jahrhunderts) und in der Republik China war es üblich, den Mädchen die Füße zu binden. Während der Industrialisierung entstand jedoch zunehmend der Bedarf nach Arbeitskräften, um gegenüber den USA, Europa und Japan konkurrenzfähig zu bleiben. Auch entstanden mehrere gesellschaftliche Bewegungen, die das Füßebinden ablehnten und unter anderem von der Feministin Qiu Jin unterstützt und wie folgt kommentiert wurden:

„Warum lassen wir Frauen uns das gefallen, dass wir unser Leben für zwei Füße opfern, deren Knochen zerquetscht und deren Füße verkümmert sind? (…) Die Ursache liegt nur bei euch selbst, die ihr euch für wertlose Wesen haltet und die ihr nicht danach trachtet, euch beruflich zu qualifizieren, so dass ihr eueren Lebensunterhalt selbst verdienen könnt. Es ist eure Schuld, dass ihr euch immer den Männern anvertraut und eure ganze Energie daran wendet, ihnen zu schmeicheln und tausend neue Wege zu finden, wie ihr euch bei ihnen lieb Kind machen könnt.“

Die Überwindung des Füßebindens wurde unter anderem auch durch die Gründung von Elterngruppen forciert, die sich gegenseitig versprachen, weder ihren Töchtern die Füße zu brechen und zu binden, noch ihre Söhne an Frauen mit gebundenen Füßen zu verheiraten. Damit wurden Kollektive mit neuen Verhaltensmustern geschaffen, die von den Eltern als Bezugsgruppen akzeptiert wurden.

Teilweise wurden eingebundene Füße als Symbol für das traditionelle China so massiv abgelehnt, dass bereits abgebundene Füße wieder aufgebrochen wurden.

Ein Dekret gegen das Füßebinden wurde kurz nach dem Boxeraufstand 1900 durch die Kaiserinwitwe Cixi erlassen, dann wieder aufgehoben, 1902 wurde es erneut verboten, jeweils nur mit bedingtem Erfolg.[8]

Nach dem Sturz des Kaiserreichs 1911 wurde auch von der Republik China das Füßebinden verboten. Es wurde jedoch mit abnehmender Tendenz noch bis in die 1930er Jahre fortgeführt.

Für die Frauen in diesem Übergangszeitraum war die Situation besonders hart. Manche Frauen, denen die Füße als Kinder unter Schmerzen abgebunden wurden, wurden dann von ihren Ehemännern deswegen verlassen oder wurden durch öffentliche Entblößung ihrer Füße gedemütigt.[2]

Nach Gründung der Volksrepublik China 1949 wurde das Füßebinden unter Mao Zedong endgültig verboten und geächtet, vermutlich weil die Regierung die Gleichberechtigung der Frau verlangte und Arbeitskräfte benötigt wurden. Frauen mit gebundenen Füßen mussten mit Sanktionen rechnen. Heutzutage ist das Füßebinden sowohl verboten als auch unüblich geworden. Auch die früheren chinesischen Damenschuhe werden heutzutage nicht mehr produziert. Die letzte Fabrik, die Spezialschuhe für abgebundene Füße herstellte, schloss 1999.

Noch heute leben in China ältere Frauen mit abgebundenen Füßen. Die Künstlerin Beate Passow hat in ihrer Fotoserie Lotuslillies (2000) Bilder inszeniert, auf denen die Frauen prachtvoll bestickte Schuhe tragen. Auf dem indirekten Weg der subtilen Inszenierung, in der der schöne Schein die harte Realität verdeckt, wird hier eine Anklage gegen die Unterdrückung der Frau zum Ausdruck gebracht.[9]

Rezeption

- Die Herberge zur 6. Glückseligkeit, US-Filmdrama (1958)

- Pearl S. Buck machte mit ihrem Roman Die gute Erde erstmals ein größeres Publikum in den USA mit dem Füßebinden bekannt.

- BINDING BODIES. Perspektiven auf gebundene Füße

Fotogalerie

- Ein weinendes Mädchen bekommt die Füße gebunden, Diorama, Museum für die Geschichte der eingebundene Füße in Wuzhen Xizha

- Utensilien zum Füßebinden, oben Schuhe, unten Kräuter

- Gebundene Füße sehen unterschiedlich aus

- Röntgenbild

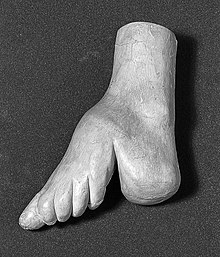

- Gipsabguss und Seidenschuhe, Hong Kong

- (c) I, Daniel Schwen, CC BY-SA 3.0Bestickte Schuhe

- Spezialschuh

- Lederschuhe

- Chinesische Frauen, 1909

- Frau mit eingebundenen Füßen und Mann mit normalen Füßen, vor 1908

- Tänzerin, 1919

- Elevinnen einer Tanzschule in Peking, 1934

Literatur

- Michael Andritzky (Hrsg.): Z. B. Schuhe – vom bloßen Fuß zum Stöckelschuh. Eine Kulturgeschichte der Fußbekleidung 4. AUfl. Anabas, Frankfurt 1998, ISBN 3-87038-138-8, S. 210–213.

- Dorothy Ko: Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding. University of California Press, Los Angeles 2005 (Taschenbuchausgabe 2008), ISBN 0-520-25390-6.

- Gerry Mackie: Ending Footbinding and Infibulation: A Convention account. In: American Sociological Review. Band 61, 1996, S. 999–1017.

- Beverley Jackson: Splendid Slippers: A Thousand Years of an Erotic Tradition. 10 Ten Speed Press, California 1998, ISBN 978-0898159578.

Belletristik

- Jung Chang: Wilde Schwäne. Drei Frauen in China von der Kaiserzeit bis heute. Knaur TB, 2004, ISBN 3-426-62705-1.

- Kathryn Harrison: Die gebundenen Füße. Roman. List, München 2001, ISBN 3-471-79432-8.

- Lisa See: Der Seidenfächer. Roman. Bertelsmann, München 2005, ISBN 3-570-00875-4.

- Stephan Thome: Gott der Barbaren. Roman. Suhrkamp, Berlin 2018, ISBN 978-3-518-42825-2

Weblinks

- Goldener Lotus ( vom 4. Mai 2006 im Internet Archive)

- Living History 24, Projekt der Fotografin Jo Farrell – Porträts von Frauen mit gebundenen Füßen 2014, abgerufen am 25. Juli 2014

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Goldener Lotus – Die gebundenen Füße der Frauen in China ( vom 18. Oktober 2007 im Internet Archive) Bayerischer Rundfunk – Radio Wissen

- ↑ a b Matt Schiavenza: The Peculiar History of Foot Binding in China. In: The Atlantic. 16. September 2013, abgerufen am 19. Januar 2019 (englisch).

- ↑ Dorothy Ko: Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-century China. Stanford University Press, Stanford 1994, ISBN 978-0-8047-2359-6, S. 149 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ a b Perverses Schönheitsideal ( des vom 29. September 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Ärztewoche Online

- ↑ "Bound Feet" Qualvolle Tradition: Die letzten Frauen Chinas mit "Lotusfüßen" Brigitte.de

- ↑ Jihong Fu: Das Frauenbild in den Abbildungen der Schulbücher in der Volksrepublik China und der Republik China. Eine Inhaltsanalyse. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Universität Hamburg, 1999; S. 49. PDF-Volltext.

- ↑ Lotusfuesse, WDR

- ↑ Kai Vogelsang: Geschichte Chinas. Stuttgart 2012, S. 484

- ↑ Wolfgang Ullrich: Burkas. In: beate-passow.de. Abgerufen am 25. Mai 2017.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Daderot, Lizenz: CC0

Exhibit in the Bata Shoe Museum, Toronto, Ontario, Canada. This item is old enough so that its design is in the public domain. The museum permitted photography without restriction.

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY 4.0

Cast of woman's foor deformed by foot binding from infancy, an old custom forbidden since the beginning of this century.

Wellcome Images

Keywords: Child Welfare

Autor/Urheber: For. Arfo, Lizenz: CC BY 4.0

feet of a Chinese woman in an isolation hospital in Mauritius

Autor/Urheber: Ellin Beltz, Lizenz: CC BY-SA 3.0

A display of Chinese apothecary and foot binding materials from the late 19th century: from left: balance scale, upper shelf: footbinding shoes. Lower shelf, herbal materials, 19th and early 20th century packages. The photograph dates to pre-1889 when the Chinese were expulsed from Eureka, California.

Autor/Urheber: Internet Archive Book Images, Lizenz: No restrictions

Identifier: fromeveryl00grosscenesrich (find matches)

Title: Scenes from every land, second series; a collection of 250 illustracions picturing the people, natural phenomena, and animal life in all parts of the world. With one map and a bibliography of gazetteers, atlases, and books descriptive of foreign countries and natural history

Year: 1909 (1900s)

Authors: Grosvenor, Gilbert Hovey, 1875-1966 National Geographic Society (U.S.)

Subjects: Views Physical anthropology

Publisher: Washington, D.C. : National geographic society

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: MSN

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:

A BOUND FOOT. CHINA (IKi) SCENES FROM EVERY LAND. ^M

Text Appearing After Image:

SHul-,> nl- KI\K Kill A\n .nII.K KM IIKi iI I >I:U ^ A . - U \LADIKS OF THE UPPER CLASSES IN (ANIONPhoto and Copyright by Underwood & Underwood, Sew York. (117) ,^^ ^^:;j: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 1^;^

Note About Images

Autor/Urheber: Woller, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

Lotosfüße alter Frauen im Dorf Tuanshan (Yunnan, China)

(c) I, Daniel Schwen, CC BY-SA 3.0

Lotosfuß Schuhe, Children's Museum of Indianapolis.

- China, late 19th century

- Costumes; Accessories

- Silk satin, brocaded silk satin

- 3 1/4 x 1 x 4 1/2 in. (8.25 x 2.54 x 11.43 cm) each

- Mrs. Alice F. Schott Bequest (M.67.8.136a-b)

- Costume and Textiles

X-ray of bound feet, China

Autor/Urheber: Internet Archive Book Images, Lizenz: No restrictions

Title: The American Museum journal

Identifier: americanmuseumjo17amer (find matches)

Year: [1918 c1900-[1918]] (c190s)

Authors: American Museum of Natural History

Subjects: Natural history

Publisher: New York : American Museum of Natural History

Contributing Library: American Museum of Natural History Library

Digitizing Sponsor: Biodiversity Heritage Library

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:

'

Text Appearing After Image:

A CHINESE MOTHER WITH HER TWO CHILDREN Note the bound feet of the woman. The practice of binding the feet of girl children is probably declining in the coast provinces, but in Yunnan it is still almost universal. Little girls less than eight or nine years old play happily in the streets, but as they grow older, they sit on the doorsteps, their faces twisted in pain, holding their tortured feet. In Yunnan not even the women of the coolie class are exempt, and one sees them hobbling about in the fields, barely able to walk on their peglike feet 528

Note About Images

Autor/Urheber: Gerbil, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wuzhen Xizha, Großgemeinde Tongxiang, Provinz Zhejiang, Volksrepublik China: Diorama im Museum für die Geschichte der Lotosfüße: einem weinenden Mädchen werden die Füße gebunden

Eine Gruppe Frauen aus Deutsch-China (Qingdao (Tsingtau / Tsingtao)).

- A dancing girl, Changde, Hunan, China, ca.1900-1919

- "A dancing girl. Her costume is pre-Revolutionary, but the table and all on it is obviously 'foreign."; Captions for this set of lantern slides from the papers of Oliver and Jennie Logan, American Presbyterian missionaries in Hunan, were provided by their daughter Elsa.

- Subject (aat): portraits

- Photographer: Unidentified

- Filename: IMP-YDS-RG008-358-0008-0015

- Geographic subject: Hunan; China

- Subject (unesco): Customs and traditions; Fashions; Women

- Part of collection: International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960

- Type: images

- Part of subcollection: Photographs from the Yale Divinity School Library, New Haven, Connecticut, ca.1880-1950

- Part of repository: Yale Divinity Library Special Collections

- Repository name: Yale University. Divinity School. Day Missions Library

- Format: lantern slides

- Archival file: impa_Volume289/IMP-YDS-RG008-358-0008-0015.tiff

- Repository address: Yale University Divinity School Library, 409 Prospect Street, New Haven, CT 06511

- Part of series: Oliver and Jennie Logan Papers

- Repository email: Divinity.Library@yale.edu

- Date created: 1900/1919

- Publisher (of the digital version): University of Southern California. Libraries

- Format (aat): photographs

- Legacy record ID: impa-m66279

- Access conditions: http://www.library.yale.edu/div/reproductions.html

- Coverage date: 1900/1919

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY 4.0

Foot-binding was a traditional practice that originated among high society women in China, possibly up to 1000 years ago. It involved ‘moulding’ the feet of a young girl, usually aged between three and eleven. This artificially restricted foot growth and was achieved by breaking the bones of the feet and manipulating the toes under the arch. The feet were then bound and repeatedly squeezed in to tighter and smaller bindings and shoes over time. The painful practice was associated with beauty, status and marriage eligibility. It eventually spread through all social classes. Foot-binding was outlawed in 1912, but it continued in more rural areas for years afterwards.

A Dr Rabe in Hong Kong made this plaster model of a left foot. It shows the damage caused by foot-binding. The model belonged to Scottish physician, medical administrator and surgeon Sir James Cantlie (1851-1926). It is shown with a right foot and a tiny pair of embroidered silk shoes (A51770).

maker: Rabe, Dr.

Place made: Hong Kong, China

Wellcome Images

Keywords: foot-binding; model - representation

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY 4.0

The foot of a 43 year-old, 4ft. 8 in., Chinese woman, showing the effect of foot binding with the broken (high) arch, under wrapped toes and cone shape heel.

Iconographic Collections

Keywords: Traditional; X-Rays; Chinese; Asian Continental Ancestry Group; Binding; Bound; E.P. Minett; Foot-binding; China; Foot; X-ray

Young girls who suffered through foot binding in Beiping in the Republic of China. This file is a superior version of "File:Theatre school's model student.jpg".