Seeskorpione

| Seeskorpione | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Exemplar von Eurypterus remipes aus dem Obersilur von Nordamerika im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe | ||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||

| Ordovizium bis Perm | ||||||||||

| 461 bis 258 Mio. Jahre | ||||||||||

| Fundorte | ||||||||||

| ||||||||||

| Systematik | ||||||||||

| ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||

| Eurypterida | ||||||||||

| Burmeister, 1843 | ||||||||||

| Ordnungen | ||||||||||

|

Als Seeskorpione, Riesenskorpione oder Eurypteriden (Eurypterida, aus altgr. εὐρύς m. (εὐρεῖα f., εὐρύ n.) ‚breit‘ und πτερόν ‚Flügel, Flosse‘: „Breitflosser“) wird eine ausgestorbene Gruppe von Kieferklauenträgern (Chelicerata) bezeichnet. Fossile Funde liegen aus dem Erdaltertum vom Ordovizium bis zum Perm vor. Mit über zwei Meter Körperlänge waren einige Arten dieser Gruppe wie etwa Jaekelopterus rhenaniae und Pterygotus anglicus mit die größten bekannten Gliederfüßer (Arthropoda) überhaupt.

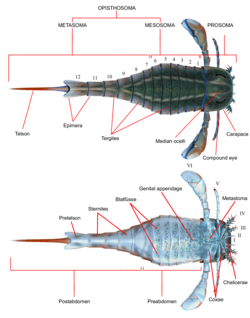

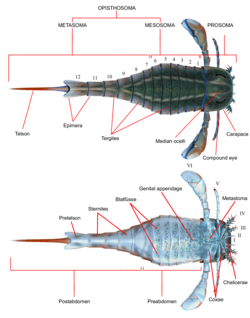

Körperbau

Wie typisch für Arthropoden waren die Seeskorpione in Segmente gegliedert. Ihr Körper war aus 19[1], eventuell 20[2] Segmenten aufgebaut. Hinzu kommen die nicht-segmentalen Abschnitte des Kopflappens (Acron) vorn und das (vermutlich) nicht-segmentale Telson am Hinterende. Die Segmentierung war nicht gleichförmig, der Körper in Tagmata genannte Abschnitte aufgeteilt. Bei den Seeskorpionen gabe es einen Prosoma genannten Vorderabschnitt aus sechs Segmenten, die jeweils eine Gliedmaße (Extremität) trugen. Das Prosoma unter Einschluss des Kopfabschnitts war auf der Oberseite (Dorsalseite) von einer einheitlichen und ungegliederten, Carapax (auch Dorsalschild oder Rückenschild) genannten Platte bedeckt.

Das schmalere Opisthosoma (auch Hinterleib oder Abdomen) trug auf der Oberseite 12 gut sichtbare Rückenplatten (Tergite), die jeweils einem Segment entsprechen. Hinzu kommt vermutlich ein weiteres Segment (das erste Abdominalsegment, d. h. das siebte Körpersegment) ohne Tergit. Das Opisthosoma kann weiter in zwei Abschnitte geteilt werden. Dabei sind zwei Alternativen in Gebrauch. Entweder wird, nach der Breite der Tergite, ein breiteres Präabdomen und ein schmales Postabdomen unterschieden. Oder es wird, nach der Ausbildung von Körperanhängen, die auf Extremitätenanlagen zurückgehen, ein Anhänge tragendes Mesosoma und ein dahinter liegendes Metasoma ohne solche Anhänge unterschieden. Beide Einteilungen sind grob einander entsprechend, aber nicht im Detail: Das Präabdomen umfasst die Tergite 1 bis 7 des Hinterleibs, das Mesosoma die Tergite 1 bis 6. Das letzte Segment des Postabdomen ist oft abweichend gebaut, etwa verbreitert, es wird Prätelson genannt.

Hinten am Postabdomen sitzt das Telson, das vermutlich nicht auf eine Segmentanlage zurückging. Bei vielen Seeskorpionen ist es in einen langen Schwanzstachel ausgezogen. Dieser ähnelt dem Stachel der Skorpione, was, neben der generellen Ähnlichkeit der Körpergestalt, zum Namen der Gruppe geführt hat. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich als Wehrstachel eingesetzt wurde. Bei anderen ist es in eine paddelartige, in der Mitte gekielte, manchmal zweilappige Klappe verbreitert. Diese könnte beim Schwimmen als Steuerruder gedient haben.[3]

Am Hinterende des Prosoma ist, nur auf der Unterseite (Ventralseite) eine markante, plattige Struktur erkennbar, die Metastoma genannt wird (nicht mit dem Metasoma verwechseln !). Nach der üblichen Interpretation handelt es sich um die umgewandelten Extremitätenanhänge des siebten Körpersegments, dem auf der Oberseite kein Tergit entspricht.

Prosoma

Das Prosoma ist auf der Oberseite von einer ungegliederten Platte, dem Carapax, bedeckt. Oberseits auf dem Carapax sitzt auf jeder Seite ein großes Seitenauge. Diese Seitenaugen waren Facettenaugen aus zahlreichen in Reihen nebeneinander angeordneten Einzelaugen (Ommatidien). Sie waren aber wohl den Facettenaugen der Mandibeltiere (wie denen der Insekten) nicht homolog. Die Form der Augen war je nach Art verschieden, von oval oder nierenförmig bis schmal bandartig u-förmig. In der Mittellinie des Carapax saßen zudem wenige kleine Ocelli genannte Mittelaugen.

Auf der Unterseite des Prosoma sind sechs gliedmaßentragende Segmente erkennbar. Die Extremitäten sind, wie typisch für alle (danach benannten) Gliederfüßer in durch Gelenke verbundene Abschnitte geteilt, diese Abschnitte werden Podomere (oft aber, anatomisch ungenau, auch Beinsegmente) genannt. Nur ein Extremitätenpaar, das vorderste, sitzt vor der Mundöffnung. Es besitzt gegenüber den anderen stark abweichenden Aufbau und wird Chelicere genannt. Nach dem Besitz von Cheliceren ist die Gruppe der Spinnentiere im weiteren Sinne als Chelicerata (Kierferklauenträger) benannt worden. Die Cheliceren der Seeskorpione bestehen, wie typisch für diese, aus drei Podomeren. Auf ein Grundglied folgt ein meist vergrößertes zweites Glied, an dem ein kleines weiteres Glied ansetzt. Diese beiden Glieder bilden zusammen eine Schere (Chela), ein Greiforgan, wobei ein Auswuchs des zweiten Glieds den unbeweglichen und das dritte Glied den beweglichen Scherenfinger (Ramus) bildet.

Die Extremitäten des zweiten bis sechsten Segments des Prosoma sind Laufbeine (Schreitbeine). Ihr erstes, körpernächstes Glied, die Coxa, ist dabei abweichend gebaut. Es ist verdickt und trägt auf der Innenseite zahnartige Vorsprünge. Diese Gnathobasis bildet eine Art Kauorgan, indem diejenigen der gegenüberliegenden Beinpaare kieferartig gegeneinander arbeiten und eine Nahrungsrinne begrenzen. Nach diesem Merkmal wurde eine Gruppe der Kieferklauenträger als „Hüftmünder“ (Merostomata) zusammengefasst, diese bilden aber vermutlich keine monophyletische Einheit. Der äußere (distale) Abschnitt der Extremitäten besteht meist aus fünf Podomeren plus einer (einzelnen, unpaaren) Kralle am Ende. Die Beinglieder sind, je nach Art, oft reich bestachelt mit festen oder teilweise beweglichen Stacheln, die vermutlich beim Beutefang von Bedeutung waren.

Abweichend gebaut ist bei vielen Seeskorpionen das letzte, das sechste, Laufbeinpaar. Es ist dann zu einem breiten, paddelartigen Organ umgebildet und diente vermutlich als Antrieb beim Schwimmen.

Opisthosoma

Jedes Segment des Opisthosoma war eingeschlossen durch zwei Platten des Exoskeletts, oben ein größeres Tergit, auf der Ventralseite ein kleineres Sternit. Die so gebildeten Körperringe waren in gewissem Maße gegeneinander beweglich. Im vorderen Abschnitt, dem Mesosoma, waren Tergite und Sternite ebenfalls durch eine membranöse Verbindung gegeneinander abgesetzt. Im hinteren waren beide zu einem geschlossenen Ring miteinander fusioniert. Bei manchen Arten waren die Tergite durch zwei Längsfurchen auf der Oberseite dreilappig. Oft sind am Hinterende kleine, Epimeren genannte Forstätze, oder seitliche verbreiterte Fortsätze, Pleuren genannt, ausgebildet. Die Sternite des zweiten bis sechsten Segments (also des Mesosoma) besitzen paarige ovale Bereiche mit verdünnter Kutikula, nach der vermuteten Funktion Kiemenplatten genannt.

Die Segmente des vorderen Abschnitts des Opisthosoma (des Mesosoma) tragen auf der Unterseite paarige Anhänge, die auf Extremitätenanlagen zurückgehen. Es handelt sich um verbreiterte, klappenartige Anhänge, Opercula genannt (manchmal auch Blattfüße, als Blattfüsse in´s Englische übernommen). Die Opercula entspringen an der Segmentgrenze zum davorligenden Segment und bedeckten teilweise dessen Unterseite. Oft sind beide Opercula eines Segments miteinander verschmolzen, die Kontaktzone ist dann als Furche oder Grube erkennbar. Die Opercula bedecken deckelartig eine darunterliegende Kammer (zwischen Operculum und Körperwand), in der hintereinander die der Atmung diendenden plättchenförmigen Kiemen ansitzen. Entsprechende Atmungsorgane sind bei Cheiceraten weit verbreitet, die homologen Bildungen bei Spinnen und Skorpionen werden Buchlungen genannt. Die Zahl der Kiemenplättchen pro Buchlunge ist je nach Art verschieden von etwa 45 im Grundzustand teilweise reduziert bis auf sechs, diese dann durch Trabeculae genannte Fortsätze gegeneinander abgestützt. Diese Bildung wird interpretiert als Anpassung an Luftatmung. Vertreter der Seeskorpione mit dieser Form der Buchlungen konnten vermutlich das Wasser verlassen und sich längere Zeit luftatmend an Land aufhalten.

Die vorderen beiden Paare der Opercula sind abweichend gebaut. Sie sind untereinander zu einem einheitlichen Genitaldeckel verschmolzen. Dieser trägt einen mittigen Anhang (früher Zipfel genannt) und zwei Alae genannte seitliche Anhänge. Bei derselben Art der Seeskorpione treten dabei zwei unterschiedliche Formen der Genitalanhänge auf, ein langgestreckt röhriger „Typ A“ und ein spatel- oder löffelförmiger „Typ B“. Dies wird verbreitet als Sexualdimorphismus gedeutet. Individuen mit Anhängen des Typ A seien Männchen, die mit Typ B Weibchen gewesen. Das ist aber umstritten, andere Autoren weisen die Geschlechter exakt andersherum zu.

Funde

Sehr detailliert erhaltene Exemplare der Gattung Eurypterus wurden bereits 1898 in Dolomitgestein des Silurs auf der Insel Ösel (Estland) gefunden. An diesen Tieren konnten feinste Details beobachtet werden, so etwa die männlichen und weiblichen Genitalanhänge am zweiten Segment des Hinterleibes. 1995 wurden im südafrikanischen Soom-Schiefer auch Eurypteriden gefunden, bei denen noch Einzelheiten der Muskulatur und der inneren Organe zu sehen waren.[4]

Literatur

- James C. Lamsdell (2025): Codex Eurypterida: A Revised Taxonomy Based on Concordant Parsimony and Bayesian Phylogenetic Analyses. Bulletin of the American Museum of Natural History 473: 1-196. doi:10.1206/0003-0090.473.1.1

Einzelnachweise

- ↑ Jason A. Dunlop, James C. Lamsdell (2017): Segmentation and tagmosis in Chelicerata. Arthropod Structure & Development 46: 395–418. doi:10.1016/j.asd.2016.05.002

- ↑ James C. Lamsdell (2025): Codex Eurypterida: A Revised Taxonomy Based on Concordant Parsimony and Bayesian Phylogenetic Analyses. Bulletin of the American Museum of Natural History 473: 1-196. doi:10.1206/0003-0090.473.1.1

- ↑ Roy E. Plotnick & Thomaz K. Baummiller (1988): The pterygotid telson as a biological rudder. Lethaia 21: 13–27.

- ↑ Paul Selden und John Nudds: Fenster zur Evolution – Berühmte Fossilfundstellen der Welt (übersetzt von Jens Seeling), Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8274-1771-8, S. 29

Weblinks

- Frank Patalong: Die Wahrheit über den Monster-Skorpion, Der Spiegel vom 13. Juli 2014;

- Als der Monsterskorpion aus dem Meer kroch – Bericht über einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature (Vol. 438, S. 576, 2005) in Bild der Wissenschaft;

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: H. Zell, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Eurypterus remipes, Eurypteridae; Obersilur, New York, USA; Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Deutschland.

Autor/Urheber:

- Obsidian Soul

- Background: Dimitris Siskopoulos from Alexandroupolis, Greece

Reconstruction of Eurypterus in life. Mostly based on E. tetragonophthalmus, according to artist.

(c) Ryan Somma, CC BY-SA 2.0

Eurypterus exhibited in Smithsonian National Museum of Natural History: Hall of Fossils

Autor/Urheber: ДиБгд, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Hibbertopterus scouleri - giant Eurypterid from Carboniferous of Scotland, reconstruction follows Woodward (1872) for the body and head and Whyte (2005) for the limbs and telson.

Autor/Urheber: Obsidian Soul, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Eurypterus anatomy (mostly based on E. tetragonophthalmus, according to artist). If changes are needed, a blank image is also available here: File:Eurypterus dorsal and ventral views (blank).png