Ensheim

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 49° 48′ N, 8° 7′ O | |

| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |

| Landkreis: | Alzey-Worms | |

| Verbandsgemeinde: | Wörrstadt | |

| Höhe: | 185 m ü. NHN | |

| Fläche: | 3,93 km² | |

| Einwohner: | 490 (31. Dez. 2024)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 125 Einwohner je km² | |

| Postleitzahl: | 55232 | |

| Vorwahl: | 06732 | |

| Kfz-Kennzeichen: | AZ | |

| Gemeindeschlüssel: | 07 3 31 019 | |

| LOCODE: | DE ENM | |

| Adresse der Verbandsverwaltung: | Zum Römergrund 2–6 55286 Wörrstadt | |

| Website: | www.ensheim-rheinhessen.eu | |

| Ortsbürgermeister: | Stefan Haßler | |

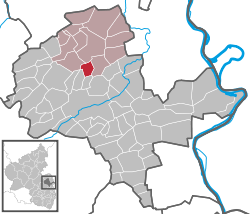

| Lage der Ortsgemeinde Ensheim im Landkreis Alzey-Worms | ||

| ||

Ensheim ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Wörrstadt an, deren kleinste Gemeinde sie zudem ist.

Geographie

| Der Jahresniederschlag beträgt 863 mm und liegt damit im oberen Drittel der von den Messstellen des Deutschen Wetterdienstes erfassten Werte. 74 % zeigen niedrigere Werte an. Der trockenste Monat ist der Februar; am meisten regnet es im November. Im niederschlagreichsten Monat fällt ca. 1,4mal mehr Regen, als im trockensten Monat. Die jahreszeitlichen Niederschlagschwankungen liegen im unteren Drittel. In nur 14 % aller Orte schwankt der monatliche Niederschlag weniger. |  |

Geschichte

Die heutige Region Rheinhessen wurde im 5. Jahrhundert von den Franken besetzt (→ Fränkische Landnahme).

Die älteste bis jetzt noch vorhandene schriftliche Nachricht aus fränkischer Zeit über Ensheim stammt vom 12. September 769. Damals schenkte ein Almahar, wohl der Grundherr von Ensheim, dem Kloster Lorsch einen Weinberg in der Gemarkung Aoenisheim, dem heutigen Ensheim. Dieser Almahar tritt auch am 12. Juni 791 als Zeuge in einer Flonheimer Urkunde auf und hat das Kloster Lorsch in weiteren Beschenkungen bedacht. Die Erwähnung aus dem Jahre 769 liefert auch den Beweis, dass der aus römischer Zeit tradierte Weinbau weitergepflegt wurde.

Spätere Ortsbezeichnungen in Urkunden sind:

- 785 – Gennesheim

- 849 – Onesheim

- 1224 – Ennensheim

- 1283 – Onisheim

- 1299 – Ensenthaim

- 1337 – Onesheim

- 1375 – Onsheim

- 1437 – Oneßheim

- 849 – Onesheim

Ensheim gehörte ursprünglich zum Wormsgau und kam mit Bildung der Territorialherrschaften im 12. Jahrhundert zur Pfalzgrafschaft. Bei Neubildung des pfälzischen Fürstentums durch Kaiser Friedrich Barbarossa ist wohl auch die Burg Stromberg (Soonwald) an die Pfalzgrafen gekommen. Zur Stromberg gehörten neben Ensheim auch das Hofgut Kronkreuz sowie die Dörfer Appenheim, Engelstadt, Grolsheim, Horrweiler, Weinheim und Schimsheim.

Bei der Teilung, die der Pfalzgraf Otto unter seinen Söhnen Ludwig und Heinrich im Jahre 1255 vornahm, erhielt Ludwig auch das Dorf Ensheim. Es war mit der Pfandschaft der Burgen und Dörfer begriffen, welche sein Sohn Rudolf und dessen Frau Mathilde im Jahre 1311 dem Grafen Simon von Sponheim um 2.000 Pfund Heller tätigte. Diese Pfandschaft wurde von der Witwe Mathilde und ihrem Sohn Adolf im Jahre 1320 eingelöst, so dass Ensheim wieder an die Kurpfalz zurückfiel, bei der es bis zur Französischen Revolution blieb.

In Ensheim besaß das St. Johanneskloster bei Alzey, ein Zisterzienserkloster, ein Hofgut, das 1357 erwähnt ist. Dieses wurde am 28. Februar 1357 vom Pfalzgraf Rupprecht II. von der Steuer und Schätzung – ausgenommen die Korngülte – befreit, die ihm von dem Hofgut geliefert werden musste. Nach dem Weistum hatten die Pfalzgrafen in diesem Hofgut das Herbergsrecht mit Stallung für ihre Pferde. Essen und Trinken sowie das Futter für ihre Pferde mussten die Ensheimer Bürger liefern. Auch das Kloster Otterberg war im Ort begütert.[2]

Religion

- Die evangelische Kirchengemeinde Ensheim war bis 1998 eine selbstständige Pfarrei mit eigener Pfarrstelle, welche auch die evangelischen Einwohner von der benachbarten Gemeinde Spiesheim mitverwaltete. Ab 1999 bilden die Gemeinden Bechtolsheim, Biebelnheim, Ensheim und Spiesheim eine gemeinsame Pfarrei mit Sitz in Bechtolsheim.

- Die katholischen Einwohner bilden eine Filialgemeinde der kath. Pfarrei Spiesheim und werden vom Pfarrbezirk Wörrstadt mitverwaltet.

Politik

Gemeinderat

Der Gemeinderat in Ensheim besteht aus zwölf Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in einer Mehrheitswahl gewählt wurden, und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzendem.[3] Bis zur Wahl 2024 waren es acht Ratsmitglieder,[4] die Erhöhung auf zwölf Ratsmitglieder erfolgte nach geltendem Wahlrecht durch die gestiegene Einwohnerzahl Ensheims.

Ortsbürgermeister

- 1979 – 2014 Klaus Kappler

- 2014 – heute Stefan Haßler

Bei der Direktwahl am 26. Mai 2019 wurde Stefan Haßler mit einem Stimmenanteil von 91,82 %[5] und am 9. Juni 2024 als einziger Bewerber mit 82,6 % für jeweils fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.[6]

Wappen

Das Ortswappen von Ensheim wurde am 25. Februar 1985 von der Bezirksregierung in Neustadt genehmigt. Es hat keine ortsgeschichtliche Überlieferung, sondern wurde aufgrund der territorialen Zugehörigkeit erarbeitet.

| Blasonierung: „Über von Silber und Rot gespaltenem erhöhtem Schildfuß, darin rechts eine blaue Lilie, links ein silbernes Sesel, von Rot und Silber gespalten, rechts eine silberne Hacke und ein silberner Krummstab mit Pannisellus, gekreuzt, links eine blaue Krone mit einem herauswachsenden blauen Kleeblattkreuz.“ |

| Wappenbegründung: Das Wappen stellt die Zugehörigkeit Ensheims zur Kurpfalz dar und hat die rheinhessischen und Kurmainzer Farben Rot und Silber erhalten. Krone und Kreuz stellen eine Andeutung auf den Hof Kronkreuz in der Gemarkung Ensheim dar, der 1299 an die Domkirche St. Martin in Mainz überging, während im Ort selbst das Marienkloster zu Flonheim Rechte und Besitzungen besaß, was durch die blaue Lilie, dem Symbol Mariens, ausgedrückt wird; Besitz und Rechte der Mainzer Bischofskirche werden zudem durch den Bischofsstab ausgedrückt. Hacke und Sesel verweisen auf die Landwirtschaft und den Weinbau. So vereint das Wappen die derzeitige Wirtschaftsstruktur des Ortes mit seiner geschichtlichen Vergangenheit sowie mit der Namensdeutung des in der Gemarkung gelegenen Klosterhofgutes Kronkreuz. |

Gemeindepartnerschaft

- seit 1986: Dommartemont (Frankreich)[7]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

- Weinbergs- und Aussichtsturm auf dem Eselsberg westlich von Ensheim

Siehe auch: Liste der Kulturdenkmäler in Ensheim

Persönlichkeiten

- Karl Georg Winkelblech (1810–1865), Nationalökonom

- Johann Schmitt (1815–1893), hessischer Landtagsabgeordneter

- Robert Görlinger (1888–1954), SPD-Politiker

- Am 17. September 2016 wurde Laura Lahm in Bingen zur Rheinhessischen Weinkönigin gewählt.[8] Im Anschluss daran war sie vom 29. September 2017 bis Mitte 2018 amtierende 69. Deutsche Weinprinzessin.

Wirtschaft und Infrastruktur

Die Gemeinde ist hauptsächlich vom Weinbau und der Landwirtschaft geprägt. Die Einzellage Kachelberg[9] gehört im Weinanbaugebiet Rheinhessen zum Bereich Bingen in der Großlage Adelberg.[10]

Weblinks

- Ortsgemeinde Ensheim auf den Seiten der Verbandsgemeinde Wörrstadt

- Geschichte von Ensheim bei regionalgeschichte.net

Einzelnachweise

- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Bevölkerungsstand von Land, Landkreisen, Gemeinden und Verbandsgemeinden (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2022) (Hilfe dazu).

- ↑ Jürgen Keddigkeit, Michael Werling, Rüdiger Schulz und Charlotte Lagemann: Otterberg, St. Maria. Zisterzienserabtei Otterburg. In: Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Sabine Klapp, Charlotte Lagemann, Hans Ammerich (Hg.): Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Band 3: M–R. Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde. Kaiserslautern 2015. ISBN 978-3-927754-78-2, S. 524–587 (538).

- ↑ Ortsgemeinderatswahl Ensheim 2024. Verbandsgemeinde Wörrstadt, abgerufen am 5. August 2024.

- ↑ Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Gemeinderatswahl 2019 Ensheim. Abgerufen am 5. September 2019.

- ↑ Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Direktwahlen 2019. siehe Wörrstadt, Verbandsgemeinde, zweite Ergebniszeile. Abgerufen am 5. September 2019.

- ↑ Ensheim, Ortsbürgermeisterwahl (Gemeinde) 09.06.2024. In: Kommunalwahlergebnisse Ensheim. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, abgerufen am 5. August 2024.

- ↑ Verbandsgemeinde Wörrstadt:Leben in der VG / Stadt & Ortsgemeinden / Ensheim ( vom 15. März 2023 im Internet Archive)

- ↑ Rheinhessische Weinkönigin aus Ensheim - Laura Lahm. Rheinhessen.de, abgerufen am 28. Januar 2021.

- ↑ Ensheimer Kachelberg - Eintrag auf Weinlagen-Info.de, abgerufen am 3. April 2024.

- ↑ Weinlagen in Rheinland-Pfalz - Stand Herbst 2020. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 6. August 2021; abgerufen am 6. August 2021. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF, 0,7 MB)

Auf dieser Seite verwendete Medien

(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de

Positionskarte von Deutschland

|

Autor/Urheber: Lokilech, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Niederschlagsmittelwerte von Deutschland für den Zeitraum von 1961 bis 1990