Diözese St. Pölten

| Diözese St. Pölten | |

| |

| Basisdaten | |

|---|---|

| Staat | Österreich |

| Kirchenprovinz | Wien |

| Metropolitanbistum | Erzdiözese Wien |

| Diözesanbischof | Alois Schwarz |

| Weihbischof | Anton Leichtfried |

| Emeritierter Diözesanbischof | Klaus Küng |

| Generalvikar | Christoph Weiss |

| Gründung | 28. Januar 1785 |

| Fläche | 10.450 km² |

| Dekanate | 20 (2020 / AP 2021) |

| Pfarreien | 422 (Mai 2014) |

| Einwohner | 637.390 (2020 / AP 2021) |

| Katholiken | 482.587 (2020 / AP 2021) |

| Anteil | 75,7 % |

| Diözesanpriester | 288 (2020 / AP 2021) |

| Ordenspriester | 160 (2020 / AP 2021) |

| Katholiken je Priester | 1077 |

| Ständige Diakone | 95 (2020 / AP 2021) |

| Ordensbrüder | 215 (2020 / AP 2021) |

| Ordensschwestern | 117 (2020 / AP 2021) |

| Ritus | Römischer Ritus |

| Liturgiesprache | Deutsch |

| Kathedrale | St. Pöltner Dom |

| Anschrift | Domplatz 1 3100 St. Pölten |

| Website | www.dsp.at |

| Kirchenprovinz | |

| |

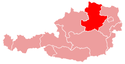

Die Diözese St. Pölten (lateinisch Dioecesis Sancti Hippolyti) ist seit 1784/85 eine österreichische römisch-katholische Diözese mit Sitz in St. Pölten. Sie gehört zur Kirchenprovinz Wien und umfasst das westliche Niederösterreich, also Wald- und Mostviertel. Patron der Diözese St. Pölten ist der hl. Hippolyt.

|

Geschichte

Das Gebiet vor Errichtung der Diözese

An der Stelle der heutigen Stadt St. Pölten befand sich ab dem Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus die römische Siedlung Aelium Cetium, die 121/122 zur römischen Stadt erhoben wurde. Aelium Cetium war ein wichtiges Verwaltungszentrum im Nordosten der römischen Provinz Noricum, die sich über weite Teile des heutigen Diözesangebietes erstreckte. Erste christliche Spuren finden sich bereits im 3. und 4. Jahrhundert: Der im Jahr 304 in Lauriacum den Märtyrertod erleidende hl. Florian verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Aelium Cetium. Rund 100 Jahre später ist in der Gegend um Mautern an der Donau das Wirken des hl. Severin belegt. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert und dem Beginn der Völkerwanderung erloschen sowohl die Stadt Aelium Cetium als auch die christlichen Anfänge in dieser Region.

Mit der Gründung des Hippolytklosters um das Jahr 800 begann die Christianisierung des heutigen niederösterreichischen Zentralraumes vom Frankenreich aus. Das Kloster wurde an der Stelle des früheren Aelium Cetium errichtet, ringsum entwickelte sich die heutige Stadt St. Pölten.

Gründung der Diözese St. Pölten

Der Großteil des heutigen Niederösterreichs und Oberösterreichs gehörte bis 1785 kirchenpolitisch zum Bistum Passau. Bereits seit dem Mittelalter versuchten die Habsburger, diese Gebiete auch kirchenpolitisch unter ihren Einflussbereich zu bringen, 1468/1469 kam es dadurch zur Gründung der Bistümer Wien und Wiener Neustadt.

Kaiser Joseph II. nutzte den Tod des Passauer Bischofs Leopold Ernst von Firmian im März 1783 und ließ alle Güter und weltlichen Rechte des Passauer Bischofs und Domkapitels in Österreich beschlagnahmen. Der Nachfolger Firmians, Joseph Franz Graf von Auersperg, musste am 4. Juli 1784 auf die Passauer Besitzungen in Österreich verzichten. Am 28. Jänner 1785 wurde mit der Veröffentlichung der päpstlichen Bulle „Inter plurimas“ die Diözese St. Pölten errichtet. Erster Bischof wurde Heinrich Johann von Kerens (1785–1792), der zuvor Bischof von Wiener Neustadt gewesen war. Seine Amtseinführung erfolgte am 8. Mai 1785.

Zum Verwaltungssitz und nunmehrigen sogenannten Bistumsgebäude der neuen Diözese wurde das für diesen Zweck aufgelassene Augustiner Chorherrenstift St. Pölten. Die in den 1720er Jahren für das Stift errichtete Klostergruft dient heute als Bischofsgruft.

Das Gebiet der Diözese St. Pölten umfasst mit dem Mostviertel und dem Waldviertel das westliche Niederösterreich.

Jüngere Geschichte

Auf Wunsch des Papstes Johannes Paul II. trat im Oktober 2004 der seit 1991 amtierende Bischof Kurt Krenn zurück.[1] Als Nachfolger wurde Klaus Küng ernannt. 2018 bestimmte Papst Franziskus den bisherigen Bischof von Gurk-Klagenfurt, Alois Schwarz, zu Küngs Nachfolger.[2] Ihm zur Seite stehen Weihbischof Anton Leichtfried und seit 1. Jänner 2021 Christoph Weiss als Generalvikar (derzeit der jüngste Österreichs).

Gegen grundlegende Änderungen in der Struktur der Diözese durch Bischof Schwarz wurden im Frühjahr 2021 Vorwürfe in Form von Schreiben an den Nuntius und den Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz erhoben; der Bischof habe den Diözesan-Pastoralrat, den Diözesanrat und andere Gremien innerhalb der Diözese nicht einbezogen und die Leitung des Pastoralamts des bischöflichen Ordinariats nicht angehört, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt.[3]

Die Bischöfe von St. Pölten

Siehe auch

- Hippolyt von Rom

- Dekanate der Diözese St. Pölten

- Ehemalige Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten und ehemaliges Priesterseminar St. Pölten im Alumnat St. Pölten

- Bildungshaus St. Hippolyt und Bildungszentrum St. Benedikt Seitenstetten

- Österreichische Bischofskonferenz

Literatur

- Friedrich Schragl: Geschichte der Diözese St. Pölten. NÖ. Pressehaus, St. Pölten 1985, ISBN 3-85326-737-8.

Weblinks

- Homepage der Diözese St. Pölten

- Homepage der Dompfarre St. Pölten

- Referat für Öffentlichkeitsarbeit

- Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten

- Eintrag zu Diözese St. Pölten auf catholic-hierarchy.org

Einzelnachweise

- ↑ sueddeutsche.de vom 30. September 2004 ( vom 17. September 2012 im Webarchiv archive.today)

- ↑ Alois Schwarz wird neuer Bischof von St. Pölten. Österreichischer Rundfunk vom 17. Mai 2018

- ↑ domradio.de: Vorwürfe und viele offene Fragen. Komplizierte Situation der Kirche im Bistum St. Pölten, 13. April 2021.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).

Emblem des Pontifikats

Autor/Urheber: C.Stadler/Bwag, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Südwestansicht des Domes Mariae Himmelfahrt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten.

Ursprünglich eine frühromanische, dreischiffige Basilika mit einem Weihedatum 1065. Anfang des 13. Jahrhunderts erfolgte ein umfassender Neubau. In weiterer Folge erfolgten weitere Umbauten; so wurde unter anderem der Südturm im 17. Jahrhundert umgebaut bzw. erhöht.