Cunincpert

Cunincpert, auch Cuningpert, Cunicpert, Cuninopert (* nach 650; † 700), war von 688 bis 700 König der Langobarden, nachdem er bereits rund ein Jahrzehnt mit seinem Vater als Mitkönig geherrscht hatte, was bei den Langobarden sonst nicht vorkam.

Wie sein Vater Perctarit setzte er die Katholisierung des zuvor arianischen Langobardenreichs gegen bewaffneten Widerstand seitens einiger Herzöge, aber auch einiger „cives“ der Hauptstadt Pavia durch. Widerstand leisteten zudem weitere Städte im Norden. Cunincpert brach die Macht der Herzöge im Norden Italiens.

Darüber hinaus beendete er den seit eineinhalb Jahrhunderten bestehenden Dreikapitelstreit im Nordosten der Halbinsel. Bei der Macht- und Religionspolitik, die untrennbar verbunden waren, nutzten sowohl der Vater als auch der Sohn zwischen 662 und 700 das Mittel der Klostergründungen. Auch intensivierten sie die Verehrung des Erzengels Michael, den sowohl Arianer als auch Katholiken anerkannten und der auf diese Weise, verknüpft mit der Dynastie, eine Integrationsfigur werden konnte. Zudem wurden sowohl der Vater als auch der Sohn bei ihrer Religionspolitik durch ihre Familie und den Papst, vor allem aber durch die fränkischen, ebenfalls katholischen Agilolfinger unterstützt, die in Süddeutschland und Italien großen Einfluss hatten und die auf der Halbinsel von 653 bis 712 die meisten Könige stellten. Wie spätere Gesetze erweisen, bestanden trotz dieser politisch-religiösen Ausrichtung weiterhin vorchristliche Gebräuche fort.

Das Herzogtum Benevent im Süden Italiens, gleichfalls langobardisch, verselbstständigte sich hingegen zunehmend, obwohl Cunincpert, als sein Vater 662 zu den Awaren und danach den Franken hatte fliehen müssen, in Benevent mit seiner Mutter Zuflucht gefunden und dort seine Jugend verbracht hatte. Darüber hinaus scheiterte unter Cunincperts Sohn der Versuch einer Dynastiegründung im Kampf mit einem anderen Zweig der eigenen Familie.

Leben

Herkunft, Familie

Cunincperts Eltern waren König Perctarit aus der Familie der Agilolfinger und seine Frau Rodelinda (Paulus Diaconus, Historia Langobardorum V, 33).

Cunincpert heiratete um 688 die Angelsächsin Hermelinda. Paulus Diaconus schreibt: „Cunincpert rex Hermelinda ex Saxonum Anglorum genere duxit uxorem“ (V, 37). Mit ihr hatte er den Sohn Liutpert und die Tochter Cunincperta (auch Cunincperga), die später Äbtissin des Klosters S. Maria Theodotis della Posterla wurde.[2]

Flucht des Vaters (662), mit der Mutter als Geisel nach Benevent

Als König Perctarit 662 vor dem Usurpator Grimoald, dem Herzog von Benevent, aus seiner Hauptstadt Mailand ins Exil zu den Awaren floh, wurden seine Frau Rodelinda und sein kleiner Sohn Cunincpert als Geiseln nach Benevent gebracht (Historia Langobardorum IV, 51). Ob sie dort als Exilanten oder Geiseln lebten, lässt sich aus den Quellen nicht erschließen, in jedem Falle wurden sie dort während ihres zehnjährigen Aufenthalts von Grimoalds Sohn Romuald I. ehrenhaft behandelt. Perctarits Schwester musste Grimoald heiraten. Für kurze Zeit kehrte Perctarit nach Pavia zurück, musste jedoch verkleidet fliehen. Ein fränkisches Heer versuchte, ihm wieder zum Thron zu verhelfen, doch unterlag es dem Heer Grimoalds bei Asti. Der byzantinische Kaiser versuchte im nächsten Jahr Benevent zu erobern, doch scheiterte auch dieser Versuch, ebenso wie ein Versuch der Awaren, im Nordosten zu siedeln. Grimoald zerstörte verschiedene Städte, darunter Oderzo. Er schloss sogar mit den Franken einen Frieden, so dass Perctarit seine Flucht nach Britannien vorbereitete.

Nachdem Grimoald 671 vergiftet worden war, konnte Perctarit zurückkehren. Er vertrieb Garibald, Grimoalds minderjährigen Sohn und Nachfolger, und eine Volksversammlung wählte Perctarit drei Monate nach Grimoalds Tod einstimmig zum König. Sogleich ließ er seine Frau und seinen Sohn Cunincpert aus dem beneventanischen Exil zurückholen (Historia Langobardorum V, 33).

Mitregentschaft (vor dem 20. Januar 680 bis 688/690)

Um 679, spätestens jedoch im Januar 680, erhob Perctarit seinen Sohn Cunincpert zum Mitkönig – „in regno consortem adscivit“ –, mit dem er zusammen („pariter“) noch zehn Jahre herrschte (V, 35). In welcher Weise dies geschah, ist unklar, da Paulus Diaconus sich nicht weiter dazu äußert, dieser aber die einzige Quelle dazu darstellt. Die Datierungsformel einer Urkunde vom 20. Januar 685, die das 13. Regierungsjahr Perctarits und das 5. Cunincperts nennt, belegt, dass letzterer bereits zu dieser Zeit auf dem Thron saß. Vater und Sohn herrschten demnach zehn Jahre lang gemeinsam. Allerdings geht aus einer Urkunde vom 9. November 688 hervor, dass Perctarit zu diesem Zeitpunkt bereits tot war.[3]

Dux Alahis von Tridentum (Trient) erhob sich um 679 gegen Perctarit und besiegte den comes der Bayern, den Herrn über Bozen und weitere Orte, der dort „gravio“ (Graf) hieß, wie Paulus ergänzt.[4] Perctarit rückte mit seinem Heer aus und belagerte Alahis in Tridentum, erlitt jedoch eine schwere Niederlage. Cunincpert, der Alahis „iam olim diligebat“, gelang es, die beiden zu versöhnen. Darüber hinaus sprach Perctarit dem Rebellen auf Bitten Cunincperts auch das Dukat Brescia zu, obwohl er Alahis misstraute und seinen Sohn warnte. Mehrmals rettete Cunincpert dem aufständischen dux, den Perctarit hinrichten wollte, das Leben (Historia Langobardorum V, 36). Alahis wiederum wehrte sich weiterhin gegen die Katholisierung durch das Königshaus.

Die Verhandlungen im Dreikapitelstreit wurden, auch dank Perctarits, bis zu den ersten Jahren, in denen Cunincpert allein regierte, fortgesetzt. Diese führten zur römischen Synode von 680 und zum Dritten Konzil von Konstantinopel, das 680 bis 681 stattfand.

Herrschaft

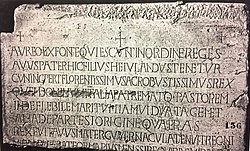

Nach Perctarits Tod verblieb sein Sohn Cunincpert als alleiniger König; er heiratete „Hermelindam ex Saxonum Anglorum genere“ (Historia Langobardorum V, 37), sie war also von sächsisch-anglischer Herkunft, eben aus Britannien. Doch zunächst, unmittelbar nach dem väterlichen Begräbnis, berichtet Paulus Diaconus davon, dass der König sich während eines Jagdausfluges aus dem Lager geschlichen habe, um mit der Romanin Theodota Geschlechtsverkehr zu haben. Zuvor hatte ihn seine eigene Frau auf die Schönheit des Mädchens aufmerksam gemacht, das sie im Bad mit ihren flachsfarbenen, beinahe fußlangen Haaren bewundert hatte. Cunincpert hatte noch so getan, als würde er den Worten seiner frisch vermählten Frau keine Bedeutung beimessen. Danach lebte Theodota jedenfalls in einem Kloster, das später den Namen S. Maria Theodotis della Posterla erhielt. Theodota, die ansonsten unbekannt ist, ist durch eine Grabinschrift bezeugt, die um 750 entstand; diese Inschrift dürfte Paulus bekannt gewesen sein.

Dessen versteckte Kritik liegt vielleicht darin, dass die Romanin, obwohl nun nicht mehr Jungfrau, ins Kloster geschickt wurde. Oder aber, wenn sich Paulus in erster Linie an fränkische Leser wandte, dass er versteckt die Unkeuschheit des gerade erst verheirateten Königs tadeln wollte. Denn kurz bevor er den Tod Cunincperts schildert, lobt er die Keuschheit des Arnulf von Metz (eines bedeutenden Vorfahren seines Auftraggebers, des Frankenkönigs Karl), der, wie er betont, in der gleichen Zeit lebte.[6] Immerhin, so konstatierte Andrea Esmyol, nutzte der König „gegenüber seiner Frau eine List und bestellte Theodote nicht einfach vor ihren Augen in ihr Haus.“ Ob dies aus Rücksicht auf seine Frau oder auf die Familie der Theodote geschah, bleibt unklar.[7]

Letzte Aufstände der Herzöge und Arianer, Schlacht von Coronate

Cunincpert gelang es, eine Reihe von Widerständen niederzuringen, die von Gruppen ausgingen, die sich gegen die Religions- und Zentralisierungspolitik von Vater und Sohn schon lange wehrten. Nach diesen Jahren veränderte sich dementsprechend die Natur der Konflikte unter den Langobarden: „Zukünftig entluden sich Spannungen nur in Dynasten-Kriegen nach merowingischem Vorbild.“[8]

Die Aufstände ereigneten sich während einer Zeit enormen politischen Drucks, denn nach dem Tod Perctarits kam es vor allem in der Gegend des Herzogtums Friaul zu einem Aufstand gegen Cunincpert, der wieder von Alahis von Trient angeführt wurde, der schon gegen seinen Vater rebelliert hatte. Die Rebellen, zu denen diesmal auch die Bürger („cives“) Aldo und Grauso aus Brescia gehörten, waren zunächst sehr erfolgreich, sodass sie Pavia besetzen konnten und Cunincpert zum Comer See fliehen musste. Widerstand erwähnt Paulus Diaconus nicht, so dass sich der Sohn in einer ähnlichen Situation befand, wie einst sein Vater. Alahis, so hebt wieder Paulus hervor, verlor jedoch an Unterstützung, nicht zuletzt durch seine antikatholische Politik – er war einer der wichtigsten Wortführer der Arianer unter den ansonsten schon weitgehend für den Katholizismus gewonnenen Langobarden. Zudem hatte Alahis den geleisteten Treueid gebrochen. Paulus Diaconus räumt ein, dass es einen weit verbreiteten Widerstand im Volk gegen die Religionspolitik der Könige gab (Historia Langobardorum V, 38), die wieder von den katholischen Bayern unterstützt wurde.

Die Stadtbürger (cives) Aldo und Grauso begannen Alahis zu misstrauen, denn sie fürchteten um ihr Vermögen, wie Paulus meint, und liefen zu Cunincpert über, dem sie sich am Comer See unter Tränen unterwarfen. Sie übergaben ihm die Stadt Pavia, was auf den starken Einfluss der „cives“ in Pavia hindeutet. Ähnliches gilt für Vicenza, dessen „cives“ sich allerdings Alahis unterwerfen mussten. Hier zeichnet sich eine weitere Konfliktlinie ab, wenn auch undeutlich.

Cunincpert führte sein Heer nun gegen Alahis, der im Friaul ebenfalls Truppen sammelte. Treviso und andere Städte fielen an Alahis, alle Friulaner wurden nach und nach gezwungen, ihm einen Treueid zu leisten. Cunincpert forderte Alahis zu einem Zweikampf heraus, den dieser jedoch ablehnte. Nach Paulus scheint dies unehrenhaft gewesen zu sein, denn nach der Ablehnung des besagten Kampfes liefen einige aus Alahis’ Heer zu Cunincpert über, andere, die Alahis in seinen Dienst gezwungen hatte, desertierten.

In Paulus’ Augen brachte Alahis nun weitere Kreise gegen sich auf, obwohl diejenigen, die gesehen hatten, dass Cunincpert geflohen war, obwohl alle, die ihm nahestanden, insbesondere Priester und Kleriker – „omnibus qui eum diligebant, et maximus sacerdotibus et clericis“ – damit in schwere Bedrängnis gerieten. Offenbar drohte Cunincpert deren Unterstützung zu verlieren. Alahis soll seinerseits seinen Hass auf die Pfaffen in brutalen Drohungen geäußert haben. So drohte er damit, nach seinem nächsten Sieg eine ganze Zisterne mit den Hoden der Pfaffen zu füllen (V, 40). Als Bischof Damianus von Pavia den hoch angesehenen Diakan Thomas als Unterhändler zu ihm schickte, um Alahis seinen Segen zu erteilen, wurde dieser äußerst demütigend behandelt. Ausdrücklich fügt Paulus an: „non ditius ferita et cruda barbaries pervasum regnum obtinuit“ (Rücksichtslosigkeit und Rohheit blieben nicht lange im Besitz der Herrschaft, deren sie sich bemächtigt hatten, V, 38).

Es kam zur blutigen Schlacht von Coronate an der Adda etwa 15 km südwestlich von Bergamo, in der Alahis fiel. Das Rebellenheer wurde niedergemacht oder ertrank auf der Flucht, die Friulaner waren schon vorher abgezogen (Historia Langobardorum V, 39–41). Später ließ Cunincpert auf dem Schlachtfeld ein St. Georg gewidmetes Kloster bauen (VI, 17).

Möglicherweise lagen die Gründe für die Aufstände gegen Vater und Sohn nicht nur in der Religionspolitik und der Einmischung bayerischer Großer, sondern auch darin, dass die Versammlung der Krieger bei der Inthronisierung des Sohnes nicht gefragt worden war, wie Gian Piero Bognetti vermutete.[9] Auffällig ist, dass der arianische Widerstand sich vor allem im Nordosten Italiens, besonders im Trentino und im Friaul konzentrierte. Dabei gab es auch Unterstützung aus der Toskana. Städte wie Vicenza, Treviso oder Pavia scheinen Alahis gleichfalls unterstützt zu haben.

Als sich Cunincpert mit seinem „stratore“ beriet, der im Langobardischen „marpahis hieß“, wie er die besagten „cives“ Aldo und Grauso beseitigen könnte, setzte sich eine dicke Fliege auf das Fenster, wie Paulus Diaconus (VI, 6) berichtet. Der König versuchte sie mit einem Messer zu töten, hieb ihr aber nur einen Fuß ab. Ein Einbeiniger warnte nun die beiden Männer, die sich in die Romanus-Kirche flüchteten. Cunincpert verdächtigte seinen Marpahis, seinen Mordplan verraten zu haben, doch erfuhr er von den beiden, wer sie gewarnt hatte. Da begriff der König, dass die Fliege der böse Geist gewesen war, der selbst sein Geheimnis verraten hatte. Er stellte die beiden Männer unter seinen Schutz und betrachtete sie fortan als seine „fideles“, seine ‚Getreuen‘.

Weitere Unruhen gab es, als Ansfrit von Reunia (Ragogna) das Dukat Friaul überfiel. Dux Rodoald floh nach Pavia zu Cunincpert. Ansfrit strebte auch nach dem Königtum, wurde aber in Verona gefasst und vor den König gebracht. Cunincpert ließ den Usurpator blenden und verbannen. Das Dukat Friaul zog der König als „Krongut“ ein und setzte Ado, den Bruder des geflohenen dux als loci servator (Statthalter) ein (VI, 3).

Katholisierung, Ende des Dreikapitelstreits, Reste der vorchristlichen Religion

König Caedwalla von Wessex trat 688 eine Pilgerreise nach Rom an. Er wurde von Cunincpert gastfreundlich aufgenommen, bevor er 689 nach Rom weiterreiste, wo er von Papst Sergius I. kurz vor Ostern 689 die Taufe empfing und bald darauf starb (Historia Langobardorum VI, 15). Möglicherweise fand Cunincperts Heirat mit der Angelsächsin Hermelinda im Zusammenhang mit diesem Besuch statt.

In der Folge machte sich Cunincpert daran, die Katholisierung der Langobarden abzuschließen und den Dreikapitelstreit zu beenden, der die Kirche vor allem im Nordosten Italiens seit Jahrzehnten spaltete. Tatsächlich gelang es unter seiner Regierung 698 auf der Versöhnungssynode von Pavia, die Bischöfe, die sich in Fragen der Christologie zerstritten hatten, wieder zu vereinen (Historia Langobardorum VI, 14).

Während der Kampf zwischen den Bekenntnissen einer endgültigen Entscheidung zustrebte, und auch die zentrifugalen Kräfte geschwächt wurden, hielten sich ältere religiöse Vorstellungen mindestens bis in die Zeit König Liutprands (712–744), der sich noch im 15. Jahr seiner Regierung dazu veranlasst sah, Langobarden, die heilige Quellen oder Bäume verehrten und sich wahrsagen ließen, mit hohen Geldbußen zu drohen.[10] Dies könnte allerdings zusätzlich ein Reflex der Beschlüsse einer Synode von 691 zu Konstantinopel sein, des Quinisextums.[11]

Tod und Beisetzung in Pavia

Cunincpert starb im Jahre 700; er hinterließ einen von seiner Frau zur Welt gebrachten Sohn namens Liutpert. Cunincpert wurde wie sein Vater Perctarit in Pavia neben der Kirche Domini Salvatoris (Kirche des Herrn und Heilands, heute: Monastero di San Salvatore), die sein Großvater Aripert I. erbauen ließ, cum multis Langobardorum lacrimis (unter vielen Tränen der Langobarden) beigesetzt. Er hinterließ das Königreich seinem minderjährigen Sohn Liutpert und gab ihm Ansprand als Vormund. Weil sich andere agilolfingische Prätendenten erhoben, kam es zu einem mehrjährigen Bürgerkrieg (Historia Langobardorum VI, 18ff).

Historische Beurteilung, Rezeption

Paulus Diaconus

Paulus Diaconus widmet der Zeit von der Flucht Perctarits zu den Awaren bis zum triumphalen Sieg seines Sohnes Cunincpert das gesamte Buch 5 von den insgesamt sechs Büchern seiner Geschichte der Langobarden, dazu einen Teil von Buch 6 (bis VI, 17). Dieses Buch, Liber V, umfasst demnach die Zeit von 662 bis 689. Paulus beschreibt Cunincperts Charakter recht zwiespältig: Ehebruch (Liber V, 37), Trunksucht (V, 39–41) unbegründete Mordpläne gegen seine Gefolgsleute Aldo und Grauso (VI, 6) und den Bischof Johannes von Bergamo (VI, 8) führte er als Beispiele auf. Cunincpert zeigte auch Unentschlossenheit, denn als die Mordpläne scheiterten, gewannen die Opfer seine Gunst sogleich zurück (VI, 6 und 8). Andererseits lobte er ihn als elegans et omni bonitate conspicuus (geschmackvoll und in allen guten Eigenschaften herausragend) und schließlich als tapferen Krieger (VI, 17).

Historiographie

Thomas Hodgkin hob 1895 den zivilisatorischen Fortschritt der Langobarden unter Cunincpert hervor.[12] Cunincpert förderte den Kult um den Erzengel Michael und versuchte das Königtum mit ihm zu verknüpfen, denn dieser wurde von Katholiken wie Arianern verehrt. Außerdem habe er als langobardischer „Nationalheiliger“ eine Integrationsfigur dargestellt.[13]

Kunst

1681 kam es am venezianischen Teatro Malibran zur Uraufführung der Oper Flavio Cuniberto von Giovanni Domenico Partenio,[14] und auch Alessandro Scarlatti verarbeitete den historischen Stoff in einer Oper (Flavio Cuniberto), die nahe Florenz 1701 aufgeführt wurde. Mit der Oper Flavio (Flavio, re di Longobardi) rückte Georg Friedrich Händel 1723 den Langobardenkönig in den Mittelpunkt einer Opera seria.

Quellen

- Ludwig Bethmann, Georg Waitz (Hrsg.): Paulus Diaconus, Historia Langobardorum. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX. Hahn, Hannover 1878.

Literatur

- Paolo Bertolini: Cuniperto, re dei Longobardi, in: Dizionario Biografico degli Italiani 31 (1985) 384–388.

- Panagiotis T. Antonopoulos: King Cunincpert and the Archangel Michael, in: Walter Pohl, Peter Erhart (Hrsg.): Die Langobarden. Herrschaft und Identität, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, S. 383–386.

- Carlo Bertelli, Gian Pietro Brogiolo (Hrsg.): Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno, Skira, Mailand 2000, S. 142 (Abb.), 144 f. (zum Epitaph).

- Jörg Jarnut: Beiträge zu den fränkisch-bayerisch-langobardischen Beziehungen im 7. und 8. Jahrhundert (656–728), in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte XXXIX (1976) 331–352.

- Jörg Jarnut: Geschichte der Langobarden, Kohlhammer, Stuttgart 1982, S. 62 f. ISBN 3-17-007515-2.

- Flavia De Rubeis: Modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi, in: Scripta 6 (2013) 57–66, hier: S. 58 f. (Inschrift Cunincperts), 60 f. (Cuniperga) (academia.edu).

- Ermanno Arslan: Una riforma monetaria di Cuniperto, re dei Longobardi (688–700), in: Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche XV (1986) 249–275. (academia.edu)

Weblinks

- Italy, Emperors & Kings, Foundation for Medieval Genealogy

- Flavio, re de' Longobardi, Händel, Bayreuther Barockfestspiele 3:07:27

Anmerkungen

- ↑ Die Transkription bei Ludwig Anton Muratori: Geschichte von Italien, nach Ordnung der Jahre, vom Anfange der Christlichen Zeit-Rechnung bis auf das Jahr 1500, aus dem Italiänischen übersetzt, und hin und wieder mit Anmerckungen, insonderheit zur Erläuterung der Teutschen Historie, versehen, Teil 4: Vom Jahr Christi DC. bis DCCCCXL, Jacob Schuster, Leipzig 1740, S. 230.

- ↑ Martina Hartmann: Die Königin im frühen Mittelalter, Stuttgart 2009, S. 51.

- ↑ Carlrichard Brühl (Hrsg.): Codice diplomatico longobardo, III, 1, (= Fonti per la Storia d’Italia, LXIV), Rom 1973, n. 7.

- ↑ Mathieu Schwann deutete diesen Sieg 1890 als bloßen Grenzkonflikt, wie man es in dieser Zeit gewohnt war, denn die Grenzen zwischen Langobarden und Bayern wurden nicht verändert (Ders.: Illustrierte Geschichte von Bayern, Bd. 1, Süddeutsches Verlags-Institut, Stuttgart 1890, S. 277).

- ↑ Ermanno Arslan: Una riforma monetaria di Cuniperto, re dei Longobardi (688–700), in: Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche (1986) 249–275.

- ↑ Ross Balzaretti: Sexuality in Late Lombard Italy, in: April Harper, Caroline Proctor (Hrsg.): Medieval Sexuality. A Casebook, Routledge, New York 2008, S. 7–31, hier: S. 15.

- ↑ Andrea Esmyol: Geliebte oder Ehefrau? Konkubinen im frühen Mittelalter, Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2002, S. 60 f.

- ↑ Klaus Coors: Die Langobarden, Diplomica, Hamburg 2017, S. 33.

- ↑ Gian Piero Bognetti: S. Maria foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in Gian Piero Bognetti, Gino Chierici, Alberto De Capitani d'Arzago: S. Maria di Castelseprio, Mailand 1948, S. 11–511, hier: S. 234ff.

- ↑ Klaus Coors: Die Langobarden, Diplomica, Hamburg 2017, S. 34.

- ↑ Stefan Esders: Ökumenisches Kirchenrecht im Zerrbild historiographischer Erzählung: Die mediterrane Zölibatsdiskussion rund um das Concilium Quinisextum ( 691/692? ) und ihr kakophoner Nachhall in lateinischen Geschichtswerken des frühen Mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 58 (2024) 1–75 https://doi.org/10.1515/fmst-2024-0001.

- ↑ Thomas Hodgkin: Italy and her Invaders, Bd. VI, Oxford 1895, S. 317.

- ↑ Jörg Jarnut: Münzbilder als Zeugnisse langobardischer Herrschaftsvorstellungen, in: Hagen Keller, Nikolaus Staubach (Hrsg.): Iconologia sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der Religions- und Sozialgeschte Alteuropas, de Gruyter, New York / Berlin 1994, S. 283 f.

- ↑ Digitalisat der 1682 bei Francesco Nicolini in Venedig gedruckten Ausgabe für die Aufführung am „Teatro Grimano in S. Gio: Grisostomo“.

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Perctarit | König der Langobarden 688–700 | Liutpert |

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Cunincpert |

| ALTERNATIVNAMEN | Kuninkpert |

| KURZBESCHREIBUNG | König der Langobarden |

| GEBURTSDATUM | 7. Jahrhundert |

| STERBEDATUM | 700 |

Auf dieser Seite verwendete Medien

Georg Friedrich Händel - Flavio - title page of the libretto - London 1723

Autor/Urheber: Werk des 9. Jahrhunderts, Abschrift der Historia Langobardorum des Paulus Diaconus, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Doppelseite aus der Handschrift Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, XXVIII (1. Hälfte 9. Jahrhundert, Paulus Diaconus: Historia Langobardorum)

Autor/Urheber: FabioRomanoni, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Lastra tombale di Cuniperga, figlia del re longobardo Cuniperto, dal Monastero di Sant'Agata al Monte di Pavia, ora nei Musei Civici di Pavia.

(c) Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5

Lombardic Kingdom of Italy. Cunincpert. 688-700.

- AV Tremissis (1.41 gm). Pavia mint.

- DN CVNI-INCPE RX, diademed, draped and cuirassed bust right; in field to right, manus Dei

- SCS MI-HAHIL :., St. Michael standing left, holding long cross.

- Bernareggi, Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi nell'Italia Superiore, pg. 138, 18; Gnecchi collection 3950; Arslan, Le monete dei Ostrogoti, Longobardi e Vandali, pg. 60, 43. Very rare. EF. ($3000)

- Ex Aufhäuser Auction 14, (1998), lot 566.

- In the early years of Lombardic settlement coinage seems to have been the product of local initiative, and only later in the 7th century was there an attempt to reestablish a royal monopoly. Cunincpert was the first Lombardic monarch to place his name and title explicitly on the coinage. The above specimen with the hand of God symbol recalls chapter 242 of Rothari's Edict of 643: " He who stamps gold or mints coin without the king's command shall have his hand cut off".

Autor/Urheber: FabioRomanoni, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Lastra tombale del re longobardo Cuniperto (ca. 660-700), dal monastero di San Salvatore a Pavia, ora nei Musei Civici di Pavia.