Codex Alexandrinus

| Unzial 02 | |

|---|---|

| |

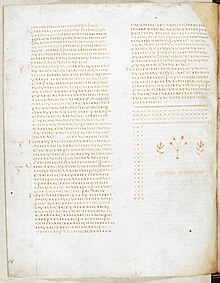

| Folio 41v mit dem Ende des Lukasevangeliums mit dekorativem Buchschluss | |

| Name | Alexandrinus |

| Zeichen | A |

| Text | Altes Testament, Neues Testament, beide Clemensbriefe |

| Sprache | griechisch |

| Datum | 400–440 |

| Lagerort | British Library |

| Größe | 32 × 26 cm |

| Typ | Byzantinischer Texttyp in den Evangelien, sonst Alexandrinischer Texttyp |

| Kategorie | I, außer in den Evangelien, dort III |

| Notiz | Nähe zu 74 in der Apostelgeschichte und zu 47 in der Offenbarung |

Der Codex Alexandrinus (London, British Library, MS Royal 1. D. V–VIII; Gregory-Aland no. A oder 02) stammt aus dem 5. Jahrhundert; er enthält das Alte Testament und den größten Teil des Neuen Testaments (es fehlen: Mt 1,1–25,6; Joh 6,50–8,52; 2. Kor 4,13–12,6) auf 773 beschriebenen Blättern (32 auf 27 cm). Er enthält zudem zwei frühchristliche Schriften, die zur Gruppe der Apostolischen Väter gerechnet werden, nämlich den ersten und zweiten Clemensbrief.[1]

Geschichte der Handschrift

Die Handschrift ist seit dem 11. Jahrhundert in der Bibliothek des Patriarchen von Alexandria nachweisbar und wurde 1627 von dem Patriarchen Kyrillos Loukaris dem englischen König Karl I. geschenkt. Vor dem Umzug in die British Library in St. Pancras lag der Text neben dem Codex Sinaiticus in einem der berühmten Schaukästen in der Handschriftenabteilung des Britischen Museums.[2] Eine photographische Reproduktion des Kodex wurde 1879–1883 unter der Aufsicht von Edward Maunde Thompson veröffentlicht.

Bedeutung in der Textgeschichte

Der Wert des Textes schwankt. In den Evangelien ist er das älteste Beispiel der byzantinischen Textform. In den übrigen Teilen des Neuen Testaments steht er neben dem Codex Sinaiticus und dem Codex Vaticanus als typischer Vertreter des alexandrinischen Textes. Das mag darin begründet sein, dass der Schreiber für diese Teile ein anderes Exemplar als Vorlage hatte als für die Evangelien. Für die Evangelien ist der Codex Alexandrinus geringer zu bewerten, für die Johannesoffenbarung aber ist der Codex Alexandrinus die wichtigste Handschrift. Im Inhaltsverzeichnis des Codex werden die dem israelitischen König Salomo zugeschriebenen Psalmen Salomos erstmals bezeugt.

Es fehlt die Pericope Adulterae (Johannes 7,53–8,11).[3]

Siehe auch

Literatur

- B. H. Cowper: Codex Alexandrinus. Η Καινη Διαθηκη. Novum Testamentum Graece. Williams & Norgate, London 1860. Digitalisat im Internet Archive

- Bruce M. Metzger: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die neutestamentliche Textkritik. W. Kohlhammer, Stuttgart 1966.

- Silva Tipple Lake, David Ole Voss: Family Π and the Codex Alexandrinus. The Text according to Mark. Christophers, London 1937. Digitalisat im Internet Archive

- Frederic George Kenyon: The Codex Alexandrinus (Royal MS. 1 D. V–VIII) in reduced photographic facsimile (1909). Trustees of the British Museum, London 1909.

Weblinks

- Der Codex Alexandrinus

- Royal MS 1 D VIII (Memento vom 22. Dezember 2014 im Internet Archive) Codex Alexandrinus, Digitalisat der British Library

- Codex Alexandrinus. Eintrag im Rahlfs-Katalog der Göttinger Septuaginta, verfasst von Felix Albrecht, veröffentlicht am 4. September 2023 (englisch)

- Codex Alexandrinus auf der Seite von Robert B. Waltz

Einzelnachweise

- ↑ Kurt und Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1991, ISBN 3-438-06011-6, S. 118.

- ↑ In der Liste der aktuellen Ausstellung in der Sir John Ritblat Gallery: Treasures of the British Library ist die Handschrift nicht mehr enthalten.

- ↑ NA26, S. 273

Auf dieser Seite verwendete Medien

Folio 41v from the Codex Alexandrinus contains the end of the Gospel according to Luke with the decorative tailpiece found at the end of each book. Codex Alexandrinus (Gregory-Aland 02), Bible in four volumes: Volume 4 (New Testament)

- Please note that the old folio number was folio 65; older literature including the catalogue entry reproduced online refer to fol. 41v as "fol. 65v" catalogue entry, which gives "6. (ff. 20r-41v): Superscription (f. 20r): 'Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν'. Colophon (f. 41v): 'Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν'" [Evangelion according to Luke])

From bl.uk British Library Codex Alexandrinus:

Held by British Library

Shelfmark: Royal MS 1 D VIII

Description

Copied in the 5th century, Codex Alexandrinus is one of the three early Greek manuscripts that preserve both the Old and the New Testaments together.

Its name (‘Book from Alexandria’) derives from the city of Alexandria in Egypt, where it was preserved before the Greek Patriarch of Alexandria, Cyril Lucar (d. 1638) brought it to Constantinople in 1621. As Greek Orthodox Patriarch, Lucar had close ties to Britain and the Church of England, which supported him in many of his activities. He presented this manuscript as a gift to the ruling monarch, Charles I (r. 1625–1649) in 1627. Arriving in London through the English Ambassador to Istanbul, Codex Alexandrinus became part of the Royal Library. It survived the devastating fire of 1733, when the librarian Richard Bentley (d. 1742) rescued it himself from the flames. It subsequently entered the British Museum and then the British Library.

Codex Alexandrinus contains the entire Bible in Greek, comprising the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint), together with the New Testament. Its content is slightly different from a modern printed Bible: it contains several extra books, including Maccabees as part of the Septuagint Old Testament and the First Epistle of St Clement of Rome (d. 99) at the end of the New Testament. It is especially noteworthy for preserving one of the best texts of Deuteronomy and Revelation, and it is the oldest manuscript of the second and third books of Maccabees.

Cyril Lucaris, Patriarch of Constantinople