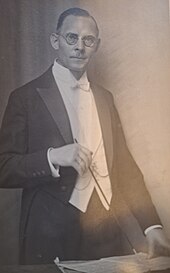

Carl Henze

Carl Adolf Otto Henze, auch Karl Henze oder Charles Henze (* 8. Februar 1872 in Berlin;[1] † 7. Januar 1946 in Potsdam[2]) war ein deutscher Gitarrist, Mandolinist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge in Berlin.[3][4]

Leben

Henze war Sohn eines Malermeisters und sollte ursprünglich Kaufmann werden. Er lernte zunächst Zither bei seinem Onkel;[5] anschließend studierte er 1886 bis 1890 Gitarre und Harmonik bei Wilhelm Conrad (1842–um 1911)[6][7] in Berlin. 1888 gründete Conrad mit seinen Schülern den ersten Berliner Mandolinenverein Sempre avanti. Dort spielte Henze die Gitarrenstimme.[8] Von 1890 bis 1892 studierte er Mandoline beim neapolitanischen Mandolinenvirtuosen Michele Fasano, der 1890 nach Berlin kam, und weiter während der Tourneen, insbesondere bei längeren Aufenthalten in London. Während der ersten Tournee studierte Carl Henze von 1892 bis 1894 Gitarre bei Auguste Zurfluh (1871–1941) in Paris.

Fasano fand Interesse am Mandolinenverein Sempre avanti, so dass er bei der Gründung seines Sextetts auf die fünf besten Spieler des Clubs zurückgriff – darunter war auch Carl Henze. Etwa fünf Jahre (von 1891 bis 1896) wirkte Carl Henze als Gitarrist im Fasano-Sextett und nahm teil an zwei ausgedehnten Tourneen: 1892–1894 durch Deutschland, Luxemburg, Belgien, Holland, Frankreich, England sowie 1895–1896 durch Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Belgien, Holland, Frankreich, England.[9] Durch den außerordentlichen Erfolg dieser Konzertreisen hatten sie auch ein Angebot, in den USA aufzutreten. Dies konnte aber nicht realisiert werden, da es zu Zwistigkeiten unter den Musikern kam, die letztendlich zur Trennung führten. 1896 ließ sich Henze in seiner Heimatstadt Berlin als Gitarren- und Mandolinenlehrer nieder. Noch im selben Jahr gründete er den Mandolinenklub Con amore, wo seine Dirigententätigkeit begann. 1899 heiratete er Helene Baars (1875–1942), die als Mandolinistin in seinem Orchester wirkte. Das Jahr 1914 bildete einen beruflichen Höhepunkt im Leben von Carl Henze: Durch die Vereinigung der Mandolinenklubs Con amore und Sempre sonoro gelang es ihm, das Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896 zu bilden.[10] Dieses Orchester (bis zu 150 Spielern) gab regelmäßig Konzerte in den großen Sälen Berlins und nahm etliche Schellackplatten auf. Es erhielt große Anerkennung und wurde Vorbild für viele Mandolinenorchester in ganz Deutschland. Im Jahre 1923 nahm Carl Henze zusätzlich den Mandolinen-Club Sonate 1907 als Dirigent in seine Obhut – Konzertmeister war dort Paul Bozasch (um 1890 – um 1950).[11] 1934/1935 zog Carl Henze nach Potsdam und übernahm darüber hinaus die Leitung des Potsdamer Mandolinen- und Lautenorchesters 1907 und des Potsdamer Mandolinenorchesters „Frohsinn“. Mit allen Orchestern sind Auftritte belegt, die ab 1943 kriegsbedingt spärlicher wurden.

Henze gab 1896 bis 1903 Privatunterricht in seiner Wohnung in der Lindenstraße (heute: Berlin-Kreuzberg), danach in seinem Lehrinstitut für Mandoline und Gitarre (Lützowstraße 30, heute: Berlin-Tiergarten) und ab 1934/35 in seiner Potsdamer Wohnung (Kurfürstenstraße 17). Von 1912 bis 1915 unterrichtete er auch seinen Sohn Bruno Henze.

Wie Heinrich Scherrer, Heinrich Albert und andere Berufsmusiker wirkte er im 1899 gegründeten Internationalen Gitarristen-Verband,[12] in dem er bereits seit 1900 Mitglied war.

Er gab 1926 die Elementarschule des künstlerischen Gitarrenspiels und der dazu notwendigen Harmonielehre (Harmonielehre stammt von Bruno Henze) im Musikverlag Johann André heraus. Er veröffentlichte laut Werkverzeichnis insgesamt sieben Schulwerke, 81 Originalkompositionen (vor allem für Gitarre solo und für Zupforchester) sowie 144 Bearbeitungen für Gitarre (z. B. den in Russland entstandenen Volkstanz Die Verliebten), Mandoline, Gesang und Gitarre, Zupforchester (31) und Mandolinenquartett (74).

Ehrungen

- Goldmedaille der L'Estudiantina du Comité des Fêtes de Paris[4]

Bekannte Schüler

- Marianne Geyer (1874–nach 1942),[13][14][15] Sängerin zur Gitarre (Lautensängerin), Musiklehrerin

- Josef Müsch (1885–nach 1960),[16] Gitarrist, Gitarrenlehrer (1910–1945 in Wuppertal, 1946–1960 in Opladen)

- Peter Sebastian Bach (1896–1940),[17][18][19] Gitarrist, Sänger zur Gitarre (Lautensänger)

- Bruno Henze

- Erich Aust (um 1900 – um 1970),[11] Mandolinist, 1949 bis 1954 Konzertmeister des Berliner Zupforchesters

- Günther Schmidt (1903–1954),[20] Mandolinist, Gitarrist, Gründer des Neuköllner Mandolinen Vereins 1925 und des Teg’ler Zupforchesters im Jahre 1947

- Ursula Gnuschke (um 1903 – ?),[21] Gitarristin, Gitarrenlehrerin

- Charlotte Weber (1904–1969),[22] Mandolinistin, 1925 bis etwa 1968 Konzertmeisterin des Ersten Spandauer Mandolinen- und Lautenorchesters 1907

- Hans-Lutz Niessen

- Arno Thimian (1921–1996),[23] Mandolinist, Mandolinenlehrer, Arrangeur, wirkte 1945 bis 1949 im 1. Bremer Mandolinen-Orchester von 1902

Werke

- Pocci Catalog (PDF) Katalog

- Datenbank Suche Composer: Henze Carl

- DISMARC, März 2013&cqlMode%3Dtrue&method=enhancedSearch DNB

Tonaufnahmen (Auswahl)

- Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Riccardo Eugenio Drigo (1846–1930): Serenade aus dem Ballett „Les millions d’arlequin“, Carl Henze: Con grazia. Matrix Nr. Be 5746 – Be 5749 / Odeon (USA) / Aufnahme vom 27. April 1926 in Berlin - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Siegfried Translateur: Münchner Kindl, Karl Komzák junior: Wiener Praterleben. Matrix Nr. Be 5747 – Be 5748 / Odeon (blau) O-2150a – 0–2150b / Aufnahme vom 26. April 1927 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Max Oscheit (1880–1923): Fest im Sattel, Carl Henze: Con grazia. Matrix Nr. Be 5745 – Be 5749 / Odeon (blau) O-2220a – O-2220b / Aufnahme vom 26. April 1927 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Alfons Czibulka (1842–1894): Liebestraum nach dem Balle (Songe d’amour après le bal), Paul Lincke: Verschmähte Liebe. Matrix Nr. Be 6611 – Be 6612 / Odeon (blau) O-2426a – 0–2426b / Aufnahme vom 2. März 1928 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Riccardo Eugenio Drigo (1846–1930): Serenade aus dem Ballett „Les millions d’arlequin“, Joseph Ghys (1801–1848): Gavotte Louis XIII. Matrix Nr. Be 5746-2 – Be 5744-2 / Odeon (blau) O-2383 / Aufnahme vom 23. März 1928 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Richard Eilenberg (1848–1925): Schmeichelkätzchen, Léo Delibes (1836–1891): Pizzicato aus dem Ballett „Sylvia“. / Matrix Nr. Be 6613 – Be 6614 / Odeon (blau) O-2551a – O 2551b / Aufnahme von 1928 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Ludwig van Beethoven: Menuett G-Dur, Edvard Grieg: Norwegischer Tanz. Matrix Nr. B 50345 – B 50346 / Deutsche Grammophon 21622 / Aufnahme von 1928 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Johann Strauss (Sohn): An der schönen blauen Donau [op. 314 (1866/67)], Albert Corbin (? –1893): Santiago (Walzer). Deutsche Grammophon 21623 / Aufnahme von 1928 - Berliner Mandolinen- und Lauten-Orchester von 1896, Leitung: Carl Henze

Wolfgang Amadeus Mozart: Türkischer Marsch (Alla Turca), Ernst Urbach (1872–1927): Per aspera ad astra (Marsch). Deutsche Grammophon 21624 / Aufnahme von 1928 - Mandolinen-Club „Sonate 1907“, Leitung: Carl Henze

Johann Strauß (Sohn): Pizzicato-Polka [WoO, zusammen mit Josef Strauß (1869)], Johann Strauß (Sohn): Tritsch-Tratsch-Polka [op. 214 (1858)]. Matrix Nr. C 9333 / Kristall (LC 0032) 5156 / Aufnahme um 1936[24] - Mandolinen-Quartett

Carl Heins: Liebesgeflüster, Carl Henze: Ein Traum, Walzer [Konzertwalzer, op. 8]. Matrix Nr. Be 3451 – Be 3449 / Odeon O-1404 (LC 0015) A 312398 – A 312419[25][26]

Literatur

- Fritz Buek: Carl Henze. In: Der Gitarrefreund. 22. Jahrgang, Nr. 9, München 1922, S. 87–88.

- Fritz Buek: Die Gitarre und ihre Meister. Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlung (Rob. Lienau), Berlin 1926, ISBN 978-3-87484-103-0, S. 118.

- Bruno Henze: Carl Henze 60 Jahre alt. In: Die Gitarre. Jahrgang 12, Heft 11/12, S. 85–86.

- Erich H. Müller (Hrsg.): Deutsches Musiker-Lexikon. Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden 1929, S. 534.

- Domingo Prat: Diccionario biográfico, bibliográfico, histórico, crítico de guitarras, guitarristas, guitarreros, danzas y cantos, terminología. Romero y Fernández, Buenos Aires 1934; Neudruck, Editions Orphée, Columbus (Ohio) 1986, ISBN 0-936186-18-6, S. 161.

- Paul Frank, Wilhelm Altmann: Kurzgefaßtes Tonkünstler-Lexikon. 15. Auflage (Erster Teil: Neudruck der Ausgabe von 1936). Heinrichshofen’s Verlag, Wilhelmshaven 1971, S. 245

- Alexander Schmitz: Das Gitarrenbuch. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-8105-1805-0, S. 376.

- Rainer Stelle: Bruno Henze – ein Leben für die Gitarre. In: Zupfmusik, Gitarre. Nr. 2, 1983, S. 52–57 (Fachzeitschrift des Bundes Deutscher Zupfmusiker e. V.) DNB 010810323.

- Konrad Wölki: History of the Mandolin. The Instrument, Its Exponents and Its Literature, from the Seventeenth Until the Early Twentieth Century. Plucked String, Arlington 1984, ISBN 0-9614120-0-3, S. 16.

- Józef Powroźniak: Gitarren-Lexikon. 3. Auflage. Verlag Neue Musik, Berlin 1985, ISBN 3-7959-0354-8, S. 99.

- Peter Päffgen: Die Gitarre. Verlag Schott, ED 8874, Mainz 1988, ISBN 3-7957-2355-8, S. 195.

- Rainer Stelle: Berliner Gitarristen im 20. Jahrhundert. Ein Überblick. In: Die Gitarre im Aufbruch. Hrsg. von Jürgen Libbert. Musikverlag Ricordi, München 1994, ISBN 3-9803090-2-9, S. 300 f.

- Rainer Stelle: Zum 50.Todestag von Carl Henze – Pionier der Zupfmusik (Zupfmusikmagazin Nr. 1/1996, S. 14, 2/1996, S. 50, 3/1996, S. 88) und Nachtrag mit Werkverzeichnis (Zupfmusikmagazin Nr. 4/1998, S. 143) (Fachzeitschrift des Bundes Deutscher Zupfmusiker e. V.) DNB 010810323.

- Josef Zuth: Handbuch der Laute und Gitarre. Verlag der Zeitschrift für die Gitarre (Verlag Anton Goll), Wien 1926 (1928), S. 139 (Henze, Karl).

Weblinks

- Notenausgaben von Carl Henze im Musikalisch-literarischen Monatsbericht über neue Musikalien, musikalische Schriften und Abbildungen der Jahre 1912 bis 1935 (Siehe auch unter „Henze, Karl“)

- Carl Henze dnb.de [1] (Werke: unter lfd. Nummer 3 bis 22)

- Informationen zu Carl Henze. Mandolinen.at

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Zuth, S. 139; Vgl. auch Bruno Henze: Carl Henze 60 Jahre alt.

- ↑ Józef Powroźniak: Gitarren-Lexikon.

- ↑ Wölki 1940, S. 16.

- ↑ a b Deutsches Musiker-Lexikon, S. 534. In: SLUB Digitale Sammlungen. Erich H. Müller, abgerufen am 14. Mai 2021.

- ↑ Carl Henze: Biographische Skizze und Entwicklung der Zupfmusik in Berlin. In: Das Mandolinen-Orchester. Nr. 11/12, Hannover 1935, S. 130–131.

- ↑ Bayerischen Musiker-Lexikon Online (BMLO): Conrad, Wilhelm. In: LOCI – Ortsdatenbank für Musik, Kultur und Geschichte. Ludwig-Maximilians-Universität München, abgerufen am 24. April 2021.

- ↑ Conrad, Wilhelm – Lehrinstitut für Gitarre, Mandoline und Zither, W 57, Potsdamer Str. 84 1. Gh L. In: Berliner Adreßbuch 1910. Abgerufen am 22. März 2022.

- ↑ Philipp Schweitzer: Carl Henze zum Gedenken. In: Das Mandolinen-Orchester. Nr. 4, Hannover 1955, S. 84.

- ↑ Fritz Buek: Carl Henze. (PDF) Der Gitarrefreund, abgerufen am 1. Mai 2021.

- ↑ Bruno Henze: Carl Henze, 60 Jahre alt. In: Das Mandolinen-Orchester. Nr. 2, Hannover 1932, S. 15.

- ↑ a b Das Berliner Rundfunkprogramm der Woche. Vom 1. bis 7. August. Sonntag 6.30–8 Uhr: Frühkonzert des Mandolinen- und Lauten-Orchesters, e. V. (1896). In: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung. Morgen-Ausgabe. 1. August 1926; deutsche-digitale-bibliothek.de abgerufen am 25. Januar 2022.

- ↑ Fritz Buek: Die Gitarre und ihre Meister. Robert Lienau (Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlung), Berlin-Lichterfelde 1926, S. 117 f.

- ↑ Kammermusik – Abend für die Guitare. (PDF) In: Mitteilungen der Freien Vereinigung zur Förderung guter Guitaremusik (e. V.). Abgerufen am 27. April 2021.

- ↑ Geyer. In: Berliner Adreßbuch, 1943, Teil 1, S. 799.

- ↑ Geyer Marianne; Lautensängerin und Komponistin. In: biografiA.sabiado.at. Institut für Wissenschaft und Kunst (Wien), abgerufen am 26. Januar 2022.

- ↑ Bruno Henze: Zum 75.Geburtstag von Josef Müsch. In: Der Gitarrefreund. Nr. 1–2, München 1960, S. 4.

- ↑ Deutsches Musiker-Lexikon, S. 38. In: SLUB Digitale Sammlungen. Erich H. Müller, abgerufen am 24. November 2023.

- ↑ Juliane Brauer: Peter Sebastian Bach. Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, abgerufen am 25. April 2021.

- ↑ Dr. phil. Peter Sebastian Bach. In: muenchen.de – Das offizielle Stadtportal. Abgerufen am 21. November 2023.

- ↑ Dirigenten – Reisen – Rückblick; Dirigenten: Günther Schmidt. Teg’ler Zupforchester, abgerufen am 27. April 2021.

- ↑ Berlin. Bericht. Frl. Ursula Gnuschke, Schülerin Karl Henzes und H. Jordans. In: Der Gitarrefreund. 27. Jahrgang, Nr. 11–12, München 1926, S. 147–148; digitalguitararchive.com (PDF; 26 MB) abgerufen am 7. Mai 2021.

- ↑ Charlotte Weber verstorben. In: Die Zupfmusik. Nr. 3, Reutlingen 1969, S. 89.

- ↑ Arno Thimian 50 Jahre. In: Die Zupfmusik. Nr. 2, Reutlingen 1971, S. 34.

- ↑ 78 RPM Record - Artist: Mandolinen-Club "Sonate 1907". In: 45worlds. Abgerufen am 17. März 2024.

- ↑ Liebesgeflüster / Carl Heins. In: dnb.de. KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK, abgerufen am 16. März 2024.

- ↑ Ein Traum : Walzer / Carl Henze. In: dnb.de. KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK, abgerufen am 16. März 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Henze, Carl |

| ALTERNATIVNAMEN | Henze, Karl; Henze, Charles; Henze, Carl Adolf Otto (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Gitarrist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge |

| GEBURTSDATUM | 8. Februar 1872 |

| GEBURTSORT | Berlin |

| STERBEDATUM | 7. Januar 1946 |

| STERBEORT | Potsdam |

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Klausher, Lizenz: CC BY-SA 4.0

This photo comes from the estate of Bruno Henze. I am the heir of Bruno Henze. The photographer is unknown.

Autor/Urheber: Klausher, Lizenz: CC BY-SA 4.0

This original photo from the estate of Bruno Henze is published as an inheritance with my permission. The author is unknown.