Bruno von Boehmer

Bruno von Boehmer (* 30. Mai 1866 in Potsdam; † 26. Juni 1943 in Wiesbaden; vollständiger Name: Carl Bruno von Boehmer oder Karl Bruno von Boehmer) war ein deutscher Wasserbau-Ingenieur und Baubeamter. Er entwarf und leitete von 1897 bis 1907 die Modernisierung der Wasserversorgung großer Teile Rheinhessens und gilt damit als Pionier der kommunalen Wasserversorgung Deutschlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Kindheit

Bruno von Boehmer war das jüngste Kind des preußischen Kreisgerichtsrats Justus Henning Friedrich von Böhmer (1807–1867) und der Friederike Auguste von Görzke (1823–1866) und stammte damit in fünfter Generation von Justus Henning Böhmer aus der Juristenfamilie Böhmer/von Boehmer ab. Brunos Mutter starb keine zwei Monate nach seiner Geburt an Cholera, sein Vater weitere sechs Monate später an Lungentuberkulose. Damit wurden Bruno von Boehmer und seine drei noch lebenden Geschwister Vollwaisen. Notdürftig kamen sie bei verschiedenen Pflegeeltern unter, Bruno zunächst zur Tante väterlicherseits, Clara von Boehmer, dann für neun Jahre zur Tante mütterlicherseits, Carolina Louis, geb. von Görzke, in Berlin.

Ausbildung

Von seinem neun Jahre älteren Bruder Hugo Erich von Boehmer finanziell unterstützt gelang es ihm, in Karlsruhe im damaligen Großherzogtum Baden in den Jahren 1891 bis 1896 Maschinenbau mit Abschluss als Ingenieur zu studieren. Kurz darauf zog er zur Aufnahme seines Berufs in das damalige Großherzogtum Hessen-Darmstadt um.

Politische und wirtschaftliche Lage

1871 war das Großherzogtum Hessen-Darmstadt ein Bundesstaat im Deutschen Reich geworden. Eine seiner drei Provinzen war Rheinhessen mit Mainz als Hauptstadt. Zur Zeit von Boehmers regierte der als liberal geltende, Kunst und Wissenschaft fördernde Großherzog Ernst Ludwig (1868–1937). 1918 wurde aus dem Großherzogtum zunächst der Volksstaat Hessen, 1942 wurde der Reichsgau Hessen-Nassau gebildet.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatten Bevölkerung und Wirtschaft der damaligen Provinz Rheinhessen deutlich zugenommen. Infolge geringer örtlicher Vorkommen und einer Reihe ungewöhnlich trockener Jahre konnte die Wasserversorgung dem nicht nachkommen; allmählich geriet sie in einen kritischen Zustand. Außerdem musste das Wasser in den meisten Gemeinden weit weg aus Quellen und kleinen Gewässern entnommen und auf stundenlangen Wegen mit Ochsenkarren herangekarrt werden.

Am 30. April 1895 wurde daher im Großherzogtum Hessen die Verordnung „für die Besorgung der örtlichen kulturtechnischen Geschäfte“ erlassen. So genannte Kulturinspektionen sollten nach technischen, aber auch nach rechtlichen Wegen (meist in Form von staatlich anerkannten „Vereinen“) suchen, um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern.

Planung und Aufbau der Wasserversorgung

Als junger Wasserbau-Ingenieur erhielt Bruno von Boehmer Kenntnis von diesem Erlass im Nachbarstaat, verließ Karlsruhe und trat als Baurat in die Dienste des Großherzogs ein. Hier stieg er bereits 1897 – erst 31 Jahre alt – zum „Vorstand der Großherzoglichen Kulturinspektion in Mainz“ auf, also zum Leiter derjenigen Behörde, die in der Provinz Rheinhessen für die technische Infrastruktur zuständig war. Er war dabei direkt der Abteilung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe des Innenministeriums unterstellt. Zunächst informierte er sich über die aktuelle Lage der Wasserversorgung der Provinz. Dann unterbreitete er das Ergebnis 1902 dem Innenministerium in Form eines umfassenden „Berichts“. Darin schilderte er die bisherige Situation, dann den voraussichtlichen zukünftigen Wasserbedarf, schlug konkret vor, wie das technische, bauliche, rechtliche und organisatorische Verfahren der Wasserversorgung der Provinz Rheinhessen grundlegend verbessert werden könnte, und ergänzte diese Vorschläge durch detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

„Bericht“ an das Ministerium (1902), Vertrag (1906), Publikation (1907):

Schätzung des Wasserbedarfs

Vertrag Hochbehälter Schwabenheim a. d. Selz

Ansicht Friesenheim

Schnitt Friesenheim

Schätzung der Wirtschaftlichkeit

Zur Wasser-versorgung des Rhein-Selz-Gebiets

Haupt-hochbehälter Engelstadt (1907)

Hochbehälter Wintersheim (1907)

Im Kern beruhte das Neue an den Plänen von Boehmers darauf, technisch die Wasserversorgung von individueller Gewinnung aus Quellen und örtlichen Wasserläufen und Straßentransport umzustellen auf die systematische Filtration von Rheinwasser (Uferfiltration), gezielte technische Verbesserung (Aufbereitung) und Kontrolle der Wasserqualität, Vorratsspeicherung in Wasserbehältern in Form von Hochbehältern, Druckhaltung durch Pumpwerke sowie regionale leitungsgebundene Verteilung des Wassers (Leitungsnetz). Rechtlich-organisatorisch sollte diese technische Infrastruktur durch fünf noch zu gründende Zweckverbände überwacht, erhalten, verwaltet und abgerechnet werden. Mitglieder der Verbände sollten vor allem die Gemeinden sein; das Ganze sollte behördlich beaufsichtigt werden.

Der „Bericht“ von Boehmers an den Minister wurde 1904 durch die beiden Ständekammern der Provinz beraten und befürwortet. Im Oktober 1904 bewilligte das Ministerium die nötigen Geldmittel. Bereits im Frühjahr 1905 begannen die technischen Maßnahmen mit einer Versuchsanlage. Nach deren Auswertung ging das Projekt ab Mai 1906 in die Umsetzung. Mit der architektonischen Gestaltung der Gebäude war Wilhelm Lenz beauftragt.

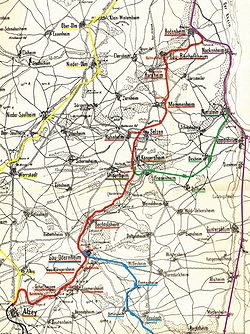

Bereits im September 1907 waren die Arbeiten abgeschlossen, nach feierlicher Einweihung wurde die Wasserversorgung in Betrieb genommen. Abgesehen von Anlagen zur Gewinnung und Aufbereitung des Rheinwassers umfasste das System das Leitungs-, Regelungs- und Verteilungsnetz und zahlreiche Gebäude für Hochbehälter sowie einige Pumpstationen. Standorte waren insbesondere Bechtolsheim-Biebelnheim, Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim und Dolgesheim, Engelstadt, Friesenheim, Gabsheim, Guntersblum, Hahnheim, Hangen-Wahlheim, Hillesheim, Mainz-Mombach, Ludwigshöhe, Schornsheim, Uelversheim, Undenheim, Weinolsheim und Wintersheim. Überwiegend wurde das Trinkwasser damals ohne Pumpstationen allein durch das Gefälle vom höchsten Gebäude des Systems, dem Haupt-Hochbehälter Wintersheim, an über 60 Ortschaften verteilt. Eine zeitgenössische Karte der Bahnstrecken in diesem Bereich nennt mehrere dieser Orte. Die Bauten wurden gut in die Landschaft eingepasst. Von einigen wurden gleich zwei baugleich hergestellt, ansonsten aber haben sie ihren jeweils eigenen „Charakter“. Mit ihren Fassaden aus weiß-gelbem Flonheimer Sandstein und ihren Dächern aus rot-braun gestrichenem Titanzink-Blech sind sie in ihrer Linienführung geprägt vom damaligen Jugendstil. Viele sind weiterhin einbezogen in die Wasserversorgung Rheinhessens, einige wie etwa das Pumpwerk Guntersblum und der Hochbehälter Mainz-Mombach gelten heute zugleich als Industrie- bzw. Kulturdenkmal.

Dalheim – Dorn-Dürkheim, Ansicht um 2008:

Hochbehälter Dalheim

Hochbehälter Dalheim

Hochbehälter Dexheim

Hochbehälter Dienheim

Hochbehälter Dorn-Dürkheim

Hochbehälter Dorn-Dürkheim

Eimsheim-Dolgesheim – Hangen-Wahlheim, Ansicht um 2008:

Hochbehälter Eimsheim-Dolgesheim

Hochbehälter Friesenheim

Pumpwerk Guntersblum

Hochbehälter Guntersblum

Hochbehälter Guntersblum

Hochbehälter Hahnheim

Haupt-Hochbehälter Hangen-Wahlheim

Hillesheim – Wintersheim, Ansicht um 2008:

Hochbehälter Hillesheim

Hochbehälter Ludwigshöhe

Hochbehälter Mainz-Mombach

Hochbehälter Uelversheim

Hochbehälter Weinolsheim

Haupt-Hochbehälter Wintersheim II

Das durch von Boehmer entworfene System bewährte sich grundsätzlich, es wurde aber in den folgenden Jahren stetig optimiert. So wurde die Maschinentechnik der Pumpwerke an den technischen Fortschritt angepasst. Der hohe Eisengehalt konnte durch zusätzliche technische Maßnahmen abgesenkt werden. Gewinnung und Verteilung des Uferfiltrats änderten sich entsprechend dem späteren Bedarf.

Weitere Tätigkeiten

Neben seiner Tätigkeit als Amtsvorstand fand Bruno von Boehmer noch Zeit, in seinem Fachgebiet publizistisch tätig zu sein. So galt er als Kapazität für die Verbindung moderner technischer Verfahren mit rechtlich-organisatorischen und wirtschaftlichen Aspekten der regionalen Wasserversorgung.

Nach Abschluss des Projekts übernahm Bruno von Boehmer 1915 vorerst kommissarisch das Amt des Badedirektors in Bad Nauheim. Der Badedirektor war damals der ranghöchste Beamte des Großherzogtums vor Ort, ihm oblagen besonders die technischen Angelegenheiten, in wirtschaftlichen Fragen konnte er aber auch gegenüber anderen Abteilungen weisungsberechtigt sein.[1] 1916 erhielt von Boehmer diese Aufgabe hauptamtlich und wurde gleichzeitig als Leiter des Tiefbauamtes angestellt. Damit wurde er Nachfolger von Carl Eser (1854–1915). Bad Nauheim gehörte damals zu den reichsweit größten Kurorten. Es hatte zahlreiche internationale Gäste, war also eines der sog. Weltbäder.[2][3] Während des Ersten Weltkriegs besuchten es viele zivile und militärische Rekonvaleszenten aus den mit dem Deutschen Kaiserreich verbündeten anderen Mittelmächten Bulgarien, Österreich-Ungarn und der Türkei. Im benachbarten Wiesbaden wurde 1915 im Beisein Bruno von Boehmers ein „Deutsches Genesungsheim“ eigens für die „k. k. österreich-ungarische, ottomanische und bulgarische Armee und Marine“ eröffnet.[4]

1920 kam als dritte Funktion die des Kurdirektors hinzu. 1923 ließ er das Nauheimer Kurgebäude mit den technischen Neuheiten der damaligen Zeit und einer großen Theaterbühne ausstatten und setzte damit das Werk von Wilhelm Jost fort.

Ruhestand, Reaktivierung

1931 wurde Bruno von Boehmer wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand versetzt. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er nochmals als stellvertretender Kurdirektor in Bad Nauheim eingestellt. Diese Tätigkeit übte er bis ins 75. Lebensjahr aus.

Heirat, Nachkommen, Tod

1892 heiratete Bruno von Boehmer die Maria Carolina Fischer (1871–1964), Tochter des Gutsbesitzers Philipp Fischer und der Josephine Müller aus Germersheim. Ebenfalls in Karlsruhe wurde das einzige Kind, die Tochter Ilse (1894–1988), geboren. Sie heiratete 1918 den königlich preußischen Oberst Louis-Ferdinand von Matthießen (1868–1926). Die letzten Jahre verlebte Bruno in Wiesbaden, wo er starb. Das Grabmal von Bruno von Boehmer, seiner Frau und seiner Tochter ist auf dem Friedhof der Evangelischen Gemeinde Düsseldorf-Kaiserswerth.

Würdigung und Ehrungen

Bruno von Boehmer war mit einer kurzen Unterbrechung von drei Jahren fast zwei Jahrzehnte Leiter der Kulturinspektion und gehört zweifellos zu deren bedeutendsten Dienststellenleitern. Durch Begabung und persönlichen Einsatz gelang es ihm, in Rheinhessen ein nahezu flächendeckendes Wasserversorgungssystem aufzubauen.

Die überlieferten Dokumente zeigen, dass er bei diesem Projekt auf seinerzeit völlig neuartige Weise Aspekte des Maschinen- und Wasserbaus mit solchen des Umweltschutzes, der Landschafts- und Industriearchitektur, der Politik, der Betriebs- und Volkswirtschaft und des Vereins- und Gemeinderechts verbunden hat.

Schreiben des zuständigen Ministeriums lobten daher mehrfach die Amtsführung von Bruno von Boehmer.

Nach der Eröffnung des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Selz wurde er durch den Großherzog am 14. Oktober 1907 in Anbetracht seiner Verdienste mit dem Ritterkreuz I. Klasse des Verdienstordens Philipps des Großmütigen ausgezeichnet.

Eine erste Festschrift zu Lebzeiten von Boehmers kam 1932 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Gruppenwasserwerks Rhein-Selz in Guntersblum heraus.

Die großräumigen Strukturen und die Gebäude, die Bruno von Boehmer Anfang des 20. Jahrhunderts plante und ausführen ließ, werden teilweise noch heute durch die Wasserversorgung Rheinhessen GmbH (WVR) genutzt oder sind zumindest als Denkmal erhalten. 100 Jahre nach Fertigstellung würdigte dieses Unternehmen daher durch eine Festschrift und mehrere Beiträge in regionalen Zeitungen das Werk Bruno von Boehmers.

Schriften

- Die Gruppenwasserwerke in der Provinz Rheinhessen und des Bodenheimer Gebietes. R. Oldenbourg Verlag, München und Berlin 1906.

- Die Wasserversorgung des Selz-Wiesbach-Gebietes. R. Oldenbourg Verlag, München und Berlin 1906.

- Die Wasserversorgung des Seebach-Gebietes. R. Oldenbourg Verlag, München und Berlin 1906.

- Die Wasserversorgung des Rhein-Selz-Gebietes. R. Oldenbourg Verlag, München und Berlin 1907.Digitalisat.

- … in: Der Gesundheitsingenieur 1905, S. 20.

- … in: Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1905, S. 1090.

- … in: Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1906, S. 8 und S. 121.

- … in: Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1907, S. 289 und S. 449.

- … in: Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1908, S. 29.

Literatur

Genealogie

- Hans Friedrich von Ehrenkrook, Friedrich Wilhelm Euler: Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser / B (Briefadel/ nach 1400 nobilitiert), Band III, Band 17 der Gesamtreihe GHdA, Hrsg. Deutsche Adelsverbände in Gemeinschaft mit dem Deutschen Adelsarchiv, C. A. Starke, Glücksburg/Ostsee 1958, S. 47–48. ISSN 0435-2408

- Hans-Thorald Michaelis: Geschichte der Familie von Boehmer – In Fortführung der von Hugo Erich von Boehmer im Jahre 1892 verfassten Genealogie der von Justus Henning Boehmer abstammenden Familien Boehmer und von Boehmer sowie auch einiger der mit ihnen verschwägerten Familien. Rheinische Verlagsanstalt, Bonn-Bad Godesberg 1978, 247 Seiten. Privat-Archiv.

Fachliteratur

- Frank Frey, Volker Sonneck, Peter Klöppel: 100 Jahre Trinkwasser aus dem Wasserwerk Guntersblum. Forum Verlag, Riedstadt 2007, ISBN 3-937316-27-2.

- 25 Jahre Gruppenwasserwerk Rhein-Selz-Gebiet Guntersblum a. Rhein 1907–1932. Festschrift zum Jubiläum am 10. Dez. 1932. 1932. museum-digital. Museumsarchiv Guntersblum Bestandsnummer 03331

- Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft Mainz (Hrsg.), Anton Klipp (Red.): Von der Großherzoglichen Kulturinspektion zum Staatlichen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft Mainz. Ein Zentenarium 1895–1995. StAWA, Mainz 1995. DNB

- Ulrich Kleine-Hering: Die Bauten der Rheinhessischen Wasserversorgung 1900–1914. Eine Demonstration staatlicher Organisation. In: Lebendiges Rheinland-Pfalz-Perspektiven aus Kultur und Geschichte des Landes. Verlag Krach, Mainz, S. 159–163 (ohne Jahr)

- Wasserversorgung Rheinhessen GmbH (Hrsg.): 100 Jahre Wasserversorgung Rheinhessen GmbH 1904–2004. Bodenheim und Guntersblum, 2003.

Weblinks

- Festbuch zum 100. Jahr des Bestehens der Wasserversorgung Rheinhessen (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

- Hans-Willi Blum:

- Wasser im Sinn, Sekt im Glas. Wasserversorgung Rheinhessen (WVR) im 100. Jahr des Bestehens zwischen Festakt und Lehrpfad. Allgemeine Zeitung (AZ), Mainz, 6. April 2004 (Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive)

- Übersicht zur AZ-Serie über die Geschichte der WVR

- Von der Quelle in den Laufbrunnen. Systeme der Trinkwasserversorgung von der Antike bis in die Neuzeit / AZ-Serie zum WVR-Jubiläum, Teil 1, 17. April 2004 (Memento vom 21. September 2006 im Internet Archive)

- Zum Wasser holen in den Nachbarort. / AZ-Serie zum WVR-Jubiläum, Teil 2, 22. April 2004 (Memento vom 19. September 2006 im Internet Archive)

- Pumpwerke für zentrale Versorgung. 100 Jahre Wasserverband Rheinhessen / Dämpfer in Weltkriegen, endgültige Fusion 1993 / AZ-Serie zum WVR-Jubiläum, Teil 3, 29. April 2004 (Memento vom 17. September 2006 im Internet Archive)

- Wenn das Rhein-Ufer zum natürlichen Filter wird. / AZ-Serie zum WVR-Jubiläum, Teil 4, 6. November 2004 (Memento vom 18. September 2006 im Internet Archive)

- Bis zum Bau des Wasserwerkes in Guntersblum in den Jahren 1906/1907 hatte die Versorgung Rheinhessens mit Trinkwasser bereits einen weiten Weg hinter sich. AZ, Mainz, 17. April 2004 (Memento vom 21. September 2006 im Internet Archive)

- Wasser holen im Nachbarort. Wormser Zeitung, 23. April 2004

- Vom Wassermangel bis zum Uferfiltrat. Jubiläumsbuch der Wasserversorgung Rheinhessen / 100 Jahre Entwicklung in der Region. AZ, Mainz, 2004 (Memento vom 16. Mai 2004 im Internet Archive)

Einzelnachweise

- ↑ Arnd Friedrich: Die Gelehrtenschulen in Marburg, Kassel und Korbach zwischen Melanchthonianismus und Ramismus in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Band 47 von Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für Hessen, 1983, S. 36.

- ↑ Alexa Geisthövel: Promenadenmischungen. Raum und Kommunikation. S. 203 ff. in: Alexander C. T. Geppert, Uffa Jensen (Hrsg.): Ortsgespräche: Raum und Kommunikation im 19. und 20. Jahrhundert. transcript Verlag, 2005, ISBN 978-3-89942-312-9

- ↑ Christel Langefeld: Bad Nauheim: Struktur- und Funktionswandel einer traditionellen Kurstadt seit dem 19. Jahrhundert. Band 105 von Marburger geographische Schriften. Selbstverlag der Marburger Geographischen Gesellschaft, 1986

- ↑ Eröffnung des „Deutschen Genesungsheims“ für die „k. k. österreich-ungarische, ottomanische und bulgarische Armee und Marine“ im Beisein Bruno von Boehmers in der Deutschen Digitalen Bibliothek

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Boehmer, Bruno von |

| ALTERNATIVNAMEN | Boehmer, Carl Bruno von (vollständiger Name); Boehmer, Karl Bruno von |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Ingenieur und Baubeamter |

| GEBURTSDATUM | 30. Mai 1866 |

| GEBURTSORT | Potsdam |

| STERBEDATUM | 26. Juni 1943 |

| STERBEORT | Wiesbaden |

Auf dieser Seite verwendete Medien

Bruno von Boehmer, Wintersheim

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 115 cbm. Dieser Hochbehälter weist mächtige Eckverstärkungen auf, die in den Treppenwangen auslaufen. Das Dach ist mit rot gestrichenem Titanzink-Blech eingedeckt. Die Fassade besteht aus weißgelbem Flonheimer Sandstein.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer. Die Fassade aus weißgelben Flonheimer Sandsteinquadern und das Pyramidendach bedeckt rötliches Titanzink-Blech.

Bruno von Boehmer's Auto vor Hochbehälter

Autor/Urheber: Symposiarch, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Mainz-Mombach, Kreuzstraße 10: Wasserwerk, Hochbehälter; historisierender turmartiger Bossenquaderbau, bezeichnet 1904, erbaut von der Großherzoglichen Kulturinspektion Mainz

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 145 cbm. Der Hochbehälter steht auf einem quadratischen Grundriss. Im Gegensatz zu den anderen Wasserbehältern dieser Reihe hat er ein sehr niedriges Giebelfeld. Das Feld wölbt das Dachgesims empor. Der Baukörper wurde mit Flonheimer Sandsteinquadern verblendet. Baugleich wurde der Undenheimer Wasserbehälter errichtet.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 130 cbm. Der Hochbehälter zeigt niedrige, die halbe Höhe des Baues einnehmende, dreiviertelrunde Pfeiler. Die Fassaden ist aus Flonheimer Sandsteinquadern gestaltet. Der Ortsbehälter der Gemeinde Gabsheim ist baugleich.

Bruno von Boehmer

Friesenheim, Ansicht

Autor/Urheber: FelixBernhard, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wasserbehälter südlich von Dalheim. Pavillonartiger Sandsteinquadertypenbau im Jugendstil, bezeichnet 1907.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Pumpwerk Guntersblum. Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer. Das Pumpwerksgebäude für die Wasserversorgung des Rhein-Selz-Gebietes wurde 1906 erbaut und im Jahre 1907 in Betrieb genommen. Das Pumpwerk gehört heute zu den imposantesten Industrie-Baudenkmälern Deutschlands. Die Stellung der einzelnen Gebäude ergibt den Eindruck einer großzügigen Anlage. Die Maschinistenwohnung und das Maschinenhaus sind durch einen Säulen tragenden Gang miteinander verbunden. Die Fassaden schmücken roter Pfälzer Sandstein, der im Kontrast zu den weißen Flächen steht. Für die Dacheindeckung der Bauten wählte der Architekt schwarz glänzenden Schiefer. An den Arbeiten für die gesamte Anlage waren z.B. die Firmen wie AEG, Deutz, Villeroy & Boch beteiligt, aber auch viele Handwerksbetriebe aus Guntersblum.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 255 cbm. Der Rundbau des Hochbehälters ist mit einer eindrucksvollen Vorhalle ausgestattet worden. Vier Pfeiler tragen das Pyramidendach aus rotbraun gestrichenem Titanzink-Blech. Zwischen den Pfeilern spannen sich durchbrochene, verzierte Steinplatten. Mit hellgelben Sandsteinquadern wurde die Fassade gestaltet.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 250 cbm. Der Haupt-Hochbehälter der Wasserversorgung „Rhein-Selz-Gebiet“ hat vier starke Pfeiler, die den Dreiecksgiebel des imposanten Bauwerks tragen. Der Raum zwischen den Pfeilern und dem Eingangsportal wurde als Halle gestaltet. Eine Inschrifttafel über dem großzügigen Portal, auf der in Jugendstil-Buchstaben die Funktion und das Baujahr angegeben sind, ziert den Bau. Die Fassade aus weißgelben Flonheimer Sandsteinquadern und das Pyramidendach bedeckt rötliches Titanzink-Blech.

Bruno von Boehmer, Student, Karlsruhe

publication about public water system in Rhine Hessia

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-alt-100Hessische Kultur-Inspektion Mainz: Vertrag über Bauarbeiten für Hochbehälter in Schwabenheim an der Selz

Friesenheim, Schnitt

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 120 cbm. Der Hochbehälter steht auf einer quadratischen Grundform und das Dach ist aus rotbraunem Titanzink-Blech. Die Fassade ist aus Flonheimer Sandstein gemauert. Eine Abbildung der Rückseite findet sich unter http://www.dseibel.de/Naturerleben/Wasserhaeuser/Wasserhaeuser_IV/wasserhaeuser_iv.html.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 110 cbm. Der Hochbehälter Friesenheim besitzt einen zylindrischen Baukörper, dem ein Dreiecksgiebel vorgesetzt wurde. Das Wasserhaus ist mit Flonheimer Sandsteinquadern verkleidet.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 150 cbm. Architektonisch wurde der Baukörper des Hochbehälters durch die starken Eingangswangen und die halbovale Giebelgestaltung besonders hervorgehoben. Die Fassade zieren Flonheimer Sandsteinquader.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 1000 cbm. Der Haupt-Hochbehälter von Wintersheim wurde neben dem Pumpwerk Guntersblum sehr aufwendig gestaltet. Der Architekt ließ über dem Behälter einen 18 Meter hohen Aussichtsturm errichten, von dessen Balkon und Aussichtsplattform man einen weiten Blick über das rheinhessische Hügelland und die Rheinebene geniesst. Die Fassade schmücken Sandsteinquader aus den ehemaligen Flonheimer Steinbrüchen.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 120 cbm. Der Hochbehälter hat einen quadratischen Grundriss. Die besonderen Merkmale sind die abgerundeten Kanten und das rechteckige Portal. Es liegt innerhalb einer rechteckigen Blende. Die Fassade besteht aus Flonheimer Sandsteinquadern. Der Ortsbehälter in Hahnheim ist baugleich.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1907, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 65 cbm. Die Kanten des Hochbehälters von Dexheim sind säulenartig gestaltet, während die Türpartie mit Schmuckformen versehen zurückgesetzt ist. Die Fassade zieren Flonheimer Sandsteinquader. Baugleich ist der Hochbehälter für die Gemeinden Bechtolsheim-Biebelnheim.

Autor/Urheber: Lencer, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Bahnstrecken südlich von Mainz um 1896:

- Rot: Bahnstrecke Alzey–Bodenheim

- Grün: Bahnstrecke Köngernheim–Nierstein

- Blau: Teilstrecke der Bahnstrecke Osthofen–Gau Odernheim

- Gelb: Teilstrecke der Bahnstrecke Alzey–Mainz

- Lila: Teilstrecke der Bahnstrecke Mainz–Ludwigshafen

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 250 cbm. Der Hochbehälter, der einen quadratischen Grundriss aufweist, hat eine besondere Portalumrandung und einen Dreiecksgiebel. Flonheimer Sandstein und ein rotbraun gestrichenes Titanzink-Blechdach bestimmen das Äußere.

Wirtschaftlichkeits-Berechnung

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 85 cbm. Charakteristisch für den quadratischen Baukörper des Hochbehälters sind die abgerundeten Kanten. Die Fassade besteht aus weißgelbem Flonheimer Sandstein, das Gebäude trägt ein rotbraun gestrichenes Titanzink-Blechdach. Eine Abbildung der Rückseite findet sich unter http://www.dseibel.de/Naturerleben/Wasserhaeuser/Wasserhaeuser_IV/wasserhaeuser_iv.html. Ein baugleicher Ortsbehälter steht in Schornsheim.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 255 cbm. Der Rundbau des Hochbehälters ist mit einer eindrucksvollen Vorhalle ausgestattet. Vier Pfeiler tragen das Pyramidendach aus rotbraun gestrichenem Titanzink-Blech. Zwischen den Pfeilern spannen sich durchbrochene, verzierte Steinplatten. Mit hellgelben Sandsteinquadern wurde die Fassade gestaltet.

Autor/Urheber: Dieter Seibel http://www.dseibel.de/, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Baujahr: 1906, Baustil: Jugendstil, Architekt: Wilhelm Lenz, Baurat: Bruno von Boehmer, Inhalt: 150 cbm. Architektonisch wurde der Baukörper des Hochbehälters durch die starken Eingangswangen und die halbovale Giebelgestaltung besonders hervorgehoben. Die Fassade zieren Flonheimer Sandsteinquader.

Schätzung des Wasserbedarfs