Evangeliar von Lindisfarne

Das Evangeliar von Lindisfarne (englisch Lindisfarne Gospels) ist eine illustrierte Handschrift aus dem späten 7. oder frühen 8. Jahrhundert. Sie wurde im Kloster Lindisfarne vor 721 „zur Ehre Gottes und des heiligen Cuthbert“ geschaffen. Schreiber und Illustrator war Eadfrith, Bischof von Lindisfarne von 698 bis 721. Das Werk ist unvollendet, weshalb vermutet wird, dass es durch seine Bischofsweihe 698 oder seinen Tod 721 abgebrochen wurde.

Beschreibung

Die Handschrift enthält auf 259 Folia auf Kalbspergament im Format von 34 cm × 24,5 cm den vollständigen Text der vier Evangelien des Neuen Testaments in lateinischer Sprache. Darüber hinaus enthält die Handschrift ‒ wie häufig in Evangelienhandschriften dieser Zeit ‒ Novum Opus (f. 3r-5v) und Plures Fuisse (f. 5v-8r), des Hieronymus, die Praefatio (Vorwort) aus einem Brief des Eusebius an Carpianus (f. 8r-9r), sowie Kanontafeln (f. 10r-17v), Argumentum (f. 90r-90v), Esaie testimonium (f. 91r-93r) zum Markus-Evangelium, Argumentum und Praefationes zum Lukas-Evangelium (f. 131r-137r), Argumentum, Capitula und Festiis … martyribus (f. 203v-208v) zum Johannes-Evangelium.

Es sind ganzseitige farbige Miniaturen der Evangelisten und Verzierungen im Text erhalten. Die Gestaltung besticht durch die Kompliziertheit und Exaktheit der Flechtbandornamentik (die technische Zeichnungen vorausahnen lassen), durch seine im Vergleich zu mediterranen Vorbildern drastische Farbigkeit und durch die Gestaltung der Darstellungen von Tieren und Menschen, die trotz ausgeprägter Linearität einer realistischen Auffassung verpflichtet sind und sich dadurch von dem hochabstrakten Stil irischer Buchmalerei deutlich unterscheiden. Im 10. Jahrhundert wurde zwischen die Zeilen des lateinischen Textes als Interlinearglossen die älteste erhaltene altenglische Übersetzung der Evangelien eingefügt. Eine Inschrift aus dem 10. Jahrhundert nennt neben Eadfrith noch seinen Nachfolger im Amt Æthelwald als Buchbinder und den Einsiedler Billfrith als Goldschmied für den Einband.

Geschichte

Bereits 793 wurde das Kloster Lindisfarne von Wikingern überfallen. Um 875 verließen die Mönche wegen der Bedrohung mit der Handschrift und anderen Reliquien das Kloster Lindisfarne und gingen zuerst nach Chester-le-Street und dann nach Durham. Um 1539 kam das Evangeliar nach der Aufhebung des Klosters in Privatbesitz und schließlich in die Hände des Sammlers Robert Bruce Cotton. 1753 schenkten dessen Nachkommen seine Bibliothek der englischen Nation. Seitdem befindet sich das Manuskript in der British Library in London, mit der Signatur Cotton MS Nero D IV. 1852 erhielt das Evangeliar einen neuen Einband im historisierenden Geschmack der Zeit. Im Jahr 2013 wurde das Lindisfarne Gospels in der Palace Green Library in Durham gezeigt.

2003 brachte der Faksimile Verlag Luzern eine Faksimileausgabe des Manuskripts heraus.

Literatur

- Jonathan J. G. Alexander (Hrsg.): A survey of manuscripts illuminated in the British Isles. Band 1: J. J. G. Alexander: Insular manuscripts. 6th to the 9th century. Miller, London 1978, ISBN 0-905203-01-1, S. 35–40.

- Janet Backhouse: The Lindisfarne Gospels. Phaidon 1981, ISBN 0-7148-2461-5.

- Janet Backhouse: The Lindisfarne Gospels. A Masterpiece of Book Painting. The British Library, London 1995, ISBN 0-7123-0400-2.

- Michelle P. Brown: The Lindisfarne Gospels and the Early Medieval World. The British Library, London 2011, ISBN 978-0-7123-5801-9.

- Michelle P. Brown (Hrsg.): The Lindisfarne Gospels. Codex Lindisfarnensis Cotton MS Nero D.iv der British Library, London. Das Buch von Lindisfarne, Faksimile Verlag Luzern, Luzern 2001–2003, ISBN 3-85672-084-7 (Vorzugsausgabe), ISBN 3-85672-085-5 (Normalausgabe), ISBN 3-85672-086-3 (Kommentarbände à part)

- Michelle P. Brown: The Lindisfarne Gospels: Society, Spirituality and the Scribe. (The British Library Studies in Medieval Culture), University of Toronto Press, Toronto 2003, ISBN 0-8020-8825-2.

- Christoph Eggenberger: Book of Lindisfarne. In: Severin Corsten u. a. (Hrsg.): Lexikon des gesamten Buchwesens. Band: 1: A – Buch. 2. völlig neu bearbeitete Auflage. Hiersemann, Stuttgart 1987, ISBN 3-7772-8721-0, S. 505–506.

- Richard Gameson (Hrsg.): The Lindisfarne gospels. New perspectives. Brill, Leiden 2017, ISBN 978-90-04-33783-1.

- Thomas D. Kendrick: Evangeliorum quattuor Codex Lindisfarnensis. Musei Britannici Codex Cottonianus nero D.IV permissione Musei Britannici totius codicis similitudo expressa. (Faks.-Ausg.). Urs Graf, Olten u. a. 1956–1960.

- Nancy Netzer: Die Arbeitsmethoden der insularen Skriptorien. Zwei Fallstudien: Lindisfarne und Echternach. Deutsche Übersetzung von Annette Schroeder. In: Michele Camillo Ferrari (Hrsg.): Die Abtei Echternach. 698–1998. Publ. du CLUDEM, Luxembourg 1999, ISBN 2-919979-12-4, (Publications du Centre Luxembourgeois de Documentation et d’Études Médiévales CLUDEM 15), S. 65–103.

- Carl Nordenfalk: Insulare Buchmalerei. Illuminierte Handschriften der Britischen Inseln 600–800. Prestel, München 1977, ISBN 3-7913-0402-X, (Die großen Handschriften der Welt), S. 60–75.

- Eleanor Jackson: The Lindifarne Gospels – Art, History & Inspiration, The British Library, London 2022, ISBN 978-0-7123-5481-3.

Weblinks

- Informationen zum Faksimile, Faksimile Verlag Luzern

- Turning the Pages Lindisfarne Gospels: Digitalisat der British Library

- Anderer Eintrag der British Library mit anderer Buchseite: Beginn des Matthäus-Evangeliums

- Kurzinformation der British Library

Auf dieser Seite verwendete Medien

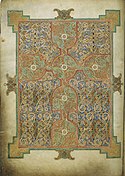

Lindisfarne evangeliarium, tapijtbladzijde op f26v, Matteüsevangelie

Folio 27r from the Lindisfarne Gospels, incipit to the Gospel of Matthew. The main text contains the first sentence of the Gospel According to Saint Matthew: "Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham" ("The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham").

The first line contains the word "liber" ("the book") with illuminated letters in insular majuscule; the first three letters ("lib") are much more ornate than the last two ("er") in white. The next two lines are in runic capitals (i.e. Latin letters in a rune-inspired script, also seen in the Book of Nunnaminster for example): the first of these lines partially contains the word "generationis" ("generation" in the genitive case) as "-onis" appears in the next line, followed by the contracted form of "Iesu", namely "Ihu" with a tilde on the "h"; this type of contraction is called a nomen sacrum.

The last line is in insular majuscule and begins with another nomen sacrum, the contraction "χρi" with a tilde, meaning "Christi". This is followed by a more compressed series of words. The first is "filii" ("son", genitive) with an "fi" ligature and a letter "l" with two stacked "i" letters on its leg. Then "David" is seen and is formed with a letter "d" with an "a" stacked on a "v" in its counter followed by "id". After that, "filii" is present again, however this time the "fi" ligature is replaced with the Greek letter phi (φ) due to its phonetic similarity. The last word is "Abraham", which is split into two lines.Folio 209v of the Lindisfarne Gospels showing John the Evangelist.