Bildtafel der Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland von 1971 bis 1992

Die Bildtafel der Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland von 1971 bis 1992 zeigt die Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland, wie sie durch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in der Fassung vom 16. November 1970 beschlossen worden sind. Mit der neuen StVO wurden die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen, welches 1968 von der Bundesrepublik unterzeichnet[1] und 1977 zusammen mit dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr, zwei europäischen Zusatzübereinkommen und einem Protokoll über Straßenmarkierungen ratifiziert[2] wurde, umgesetzt. Diese StVO trat am 1. März 1971 in Kraft.[3] Die neuen Verkehrszeichen und Zusatzschilder wurden allerdings erst im Verkehrsblatt 14, 1972, mit ihren Bemaßungen veröffentlicht und konnten daher erst ab diesem Zeitpunkt in der neuen Form von der Industrie hergestellt werden. Neben den Verkehrszeichen der StVO wird hier unter anderem auf straßenverkehrstechnisch relevante Zeichenanordnungen im Verkehrsblatt, in der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) und in der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) eingegangen.

Auch wenn viele Regelungen und Verkehrszeichen in der damaligen Form inzwischen nicht mehr gültig sind, bildete insbesondere die Reform der StVO von 1970 die Basis für die weitere Entwicklung der Verkehrszeichen bis heute. Die letzte große Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung vor 1970 war am 1. Mai 1956 in Kraft getreten[4] und fußte noch auf der Neufassung von 1937. Den ersten Aufklärungskampagnen zu dieser Straßenverkehrs-Ordnung war nur relativ geringer Erfolg beschieden, was 1972 auf fehlende Mittel zurückgeführt wurde.[5] Offensichtlich hatte auch eine Briefmarkenkampagne der Deutschen Bundespost im Jahr 1971 wenig Beachtung gefunden. Der Einführung der neuen Verkehrszeichen wurde eine Übergangsfrist von 1971 bis 1978 eingeräumt.[6]

„Verkehrszeichen, die den Bildern der Anlage zur StVO nicht nur in Kleinigkeiten nicht entsprechen (sog. Phantasiezeichen), sind regelmäßig nichtig, daher unbeachtlich und auch nicht bußgeldbewehrt.“[7] Trotz dieser deutlichen Verlautbarung aus dem Bundesverkehrsministerium im Verkehrsblatt Nummer 21 von 1971 wurden während der langen Laufzeit der StVO, insbesondere in der Zeit vor 1992, unzählige unzulässige Varianten von lokalen Behörden veröffentlicht und/oder geduldet.

Farben

Für die Bewertung der Farben galt die im Juni 1970 geschaffene DIN 6171 „Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen, Farben und Farbgrenzen bei Beleuchtung mit Tageslicht“. In den Gütebedingungen waren Mindestrückstrahlwerte nach DIN 67 520, Blatt 1, festgelegt und von den mit einem Gütezeichen versehenen Verkehrszeichen im Neuzustand einzuhalten. Die Überprüfung der genannten Eigenschaften hatte nach den Prüfvorschriften für die einzelnen Verkehrszeichenarten zu erfolgen. Die Untersuchungen wurden von der damaligen Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin-Dahlem durchgeführt.[8] Zusätzlich gab der RAL zu Beginn der 1970er Jahre die Farbkarten „RAL-F 7 Reflexfarben“ und „RAL-F 81 Farben im Straßenverkehr“ heraus, welche die Farben der Verkehrszeichen im Neuzustand zeigten.[9] Die in der Sonderfarbreihe RAL-F 7 festgelegten Farbtöne sind:

- RAL 2006, RAL 3019, RAL 3030, RAL 5016, RAL 6030, RAL 8026, RAL 9014, RAL 9019

Die in der Sonderfarbreihe RAL-F 81 festgelegten Farbtöne sind:

- RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 2009 (Verkehrsorange), RAL 3020 (Verkehrsrot), RAL 4006 (Verkehrspurpur), RAL 5017 (Verkehrsblau), RAL 6024 (Verkehrsgrün), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B), RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

Weitere Farben, die für Verkehrszeichen eingesetzt wurden, waren RAL 1003 (Signalgelb), beispielsweise für Zeichen 306/307 (Vorfahrtstraße), sowie RAL 5005 (Signalblau), beispielsweise für Fahrtrichtungszeichen.

Typographie und Beschriftung

- Alte und neue DIN-Schrift

- Blick auf eine Autobahn-Schilderbrücke im Jahr 2009. Das Schild links zeigt noch die alte DIN-Schrift, während die rechte Tafel mit der 1981 veröffentlichten Normschrift überarbeitet wurde.

- Dieses Foto von 2005 zeigt oben das 1971 eingeführte Umleitungsschild und unten ein entsprechendes nach 1981 entstandenes Zeichen.

- Die fette Breitschrift auf einer zwischen 1976 und 1981 hergestellten Ortstafel (unten)

Im Jahr 1970 waren die typographischen Regeln nur relativ grob gefasst. Die Normschrift DIN 1451 in ihrer Ausprägung vom Februar 1951[10] blieb kontinuierlich in Gebrauch. Dies änderte sich am 24. November 1981, als viele überarbeitete Ziffernzeichen und Figuren im Verkehrsblatt veröffentlicht wurden,[11] um eine bessere Lesbarkeit zu erzielen. Zudem entwickelte man Konzepte für eine sorgfältigere Laufweitengestaltung. Auch hierbei stand der Gesichtspunkt verbesserter Lesbarkeit im Vordergrund.[12] Die typographischen Bemühungen dieser Zeit gehörten zu einer umfassenden Gestaltungsnovelle der Verkehrszeichen, die 1992 in der Einführung einer teilweise völlig neuen, radikal abstrahierenden Symbolsprache mündete. Mit der überarbeiteten DIN 1451, Teil 2, „Schriften, Serifenlose Linear-Antiqua, Schrift für den Straßenverkehr“ vom Mai 1980 verschwand der Schnitt Breitschrift aus dem Schriftenrepertoire der Verkehrszeichen. Nach Einführung der überarbeiteten DIN-Schriften galt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 1984, an dem die Zeichen der bisherigen DIN 1451, Ziffer 6.3 (fette Mittelschrift, fette Engschrift sowie fette Breitschrift) weiterhin zugelassen waren.[13]

Für die Schreibweise von Zielangaben auf Wegweisern wurden am 21. März 1972 in einem Rundschreiben des Bundesverkehrsministers die festgelegten Regeln nochmals verdeutlicht, da es abweichende Praxisbeispiele gab. Auf den Wegweisern sollten ausschließlich die amtlichen Bezeichnungen zu finden sein. Auch für ausländische Zielangaben in Grenznähe war nur die deutsche Schreibweise maßgeblich. Fremdworte waren zu vermeiden. So rief die Verwendung des Wortes Zentrum statt Stadtmitte besondere Kritik hervor. Insbesondere die der Rechtschreibung widersprechende Schreibweise Centrum fand bei der Mehrheit der Länder keine Unterstützung.[14]

Herstellung

Die Verkehrszeichen wurden nach den Bestimmungen der StVO vom 16. November 1970 hergestellt. Die Abmessungen und Ausführungsarten mussten unter anderem den im Verkehrsblatt-Verlag erschienen Richtlinien über Abmessung der Verkehrszeichen und der Zusatzschilder nach der StVO einschließlich ihrer Varianten vom 25. Mai 1972 und 26. Juli 1972 entsprechen. Zu beachten war hierzu außerdem die am 1. Januar 1976 in Kraft getretenen Änderung. Die Spationierung (Abstandsgestaltung) der Schriften auf den Zeichen erfolgte ab 1982 nach den Vorschriften im Verkehrsblatt 1982, Seite 284.

Siebdruck und Folien

Vereinzelt wurden nach 1971 Verkehrszeichen noch in der kostspieligen Emaille-Technik hergestellt, in aller Regel wurde das bei Wind und Wetter ebenfalls bewährte Siebdruckverfahren angewandt, wobei der maschinelle oder halbmanuelle Druck mit ofentrockenen Farben unmittelbar auf das aufbereitete Schilderblech erfolgte. Wichtig war ein gleichmäßiger Farbaufdruck, den entsprechend feine Siebdruckgewebe bei 77 bis 100 Fäden pro Zentimeter ermöglichten.[15] Insbesondere große Wegweiser und Vorwegweiser, aber auch viele weitere Schilder und Zusatzschilder wurden aber längst mithilfe von reflektierenden Folien beklebt, wobei die Metallschilder zuvor grundiert und lackiert worden waren.[16] Eine weitreichende Verbreitung der selbstreflektierenden Folien wurde zu Beginn der 1970er Jahre allerdings noch durch den aufwendigen Herstellungsprozess verhindert, denn die Folien mussten von Hand ausgeschnitten werden.[15] Gegen Ende der 1960er Jahre hatte daher eine verfahrenskombinierende Technik an Bedeutung gewonnen. Sie ermöglichte eine rationale Fertigung und brachte ebenfalls Vorteile bei der Lebensdauer von Schildern und Tafeln. Bei diesem Verfahren wurde eine Basisfolie im Siebdruckverfahren bedruckt. Das Ausschneiden entfiel damit. Die vom Gesetzgeber bei etlichen Zeichen verlangte retroreflektierende Wirkung der Folie musste durch die richtige Farbwahl und eine sorgfältige Herstellung gewährleistet bleiben. Die verschiedenen Herstellungsverfahren wurden von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in aufwendigen Versuchen überprüft, bevor sie zugelassen wurden.[17]

- verschiedene Herstellungsverfahren

- Grundiertes Schilderblech, beklebt mit ausgeschnittenen Folien aus dem Jahr 1973

- Unmittelbar bedrucktes, grundiertes Schilderblech aus dem Jahr 1985

- Grundiertes Schilderblech mit vollständig bedruckter Folie aus dem Jahr 1987

Elektronisch gesteuerte Schablonenherstellung

Für die einheitliche und stetig gleichbleibende Herstellung der Schilder wurden auch elektronische Datenverarbeitungsprogramme eingesetzt. So ermittelte beispielsweise das 1977 vorgestellte und in der Programmiersprache Fortran IV geschriebene Programm Autoschild „aus der Eingabe von Schildtexten und einigen Steuergrößen die erforderlichen Maßzahlen zur graphischen Gestaltung von Schilderdetailzeichnungen. Gleichzeitig wird eine Zeichendatei erstellt, durch deren Eingabe in eine automatische Zeichenanlage Schilderdetailzeichnungen angefertigt werden können.“

Zum damaligen Zeitpunkt war es bereits möglich, die DIN-Schriften in ihrem Umriss maßstabsgerecht umzusetzen. Bei allen anderen Schriftarten wurde pro Buchstabe ein maßstabsgerechtes Rechteck dargestellt.[19] Weitere Gestaltungsmöglichkeiten waren durch den Einsatz von Block- und Pfeilsteuerzeilen in den Programmen möglich. So konnte nach dem Absetzen des Textes an die Anlage der Pfeile in einem Schild herangegangen werden, wobei die vielfach komplexe Anordnung von Pfeilen und Typographie in den 1970er Jahren lediglich eine Teilautomatisierung zuließ. Dennoch senkte die elektronische Vorarbeit den Gestaltungsaufwand für Schilder drastisch.[18] Für die Gestaltung von mehrzeiligen, linksbündigen Schildern war die jeweils längste Textzeile ausschlaggebend. Sie definierte die Mindestbreite des Zeichens.[20]

Herstellerspezifische Eigenheiten

Eine Besonderheit der Verkehrszeichen bis zur StVO-Novelle von 1992 bildete die Tatsache, dass sich insbesondere die Sinnbilder trotz klarer Vorgaben von Hersteller zu Hersteller unterschieden. Die vorgegebenen Musterzeichnungen wurden von den Unternehmen vielfach nach eigenen Interpretationen umgesetzt und in dieser Form kontinuierlich verwendet. Daher lassen sich viele Zeichen auch nach Jahrzehnten noch einzelnen Herstellern zuordnen, auch wenn der rückseitige auf den Schilderblechen angebrachte Herstelleraufkleber verloren gegangen ist.

- Sinnbilder im Vergleich

- Sinnbilder des Unternehmens Ernst Bremicker, Weilheim in Oberbayern

- Sinnbilder des Unternehmens Adolf Dambach, München-Gröbenzell

Neukonzeption der Sinnbilder ab 1980

Im Jahr 1980 wurden erste Entscheidungen zur Neugestaltung der Verkehrszeichen getroffen. Neben der oben erwähnten Einführung einer überarbeiteten DIN-Schrift sollte auch die Gestaltung der Verkehrszeichen selbst überdacht werden. Betont wurde bei dieser Überarbeitung, dass der Wiedererkennungswert eines Zeichens erhalten blieb. Es sollte jedoch ein graphisch einheitlicher, zeitloser Piktogrammcharakter gefunden werden.[21] Bis zu der am 1. Juli 1992 gültig gewordenen Neugestaltungsnovelle blieben die meisten Verkehrszeichen jedoch von einer Überarbeitung unberührt. Ebenfalls 1980 wurde bestimmt, dass ab 1. Januar 1981 viele wichtige Zeichen nur noch in retroreflektierender Ausführung aufgestellt werden durften. Dies bedeutete auch, dass alle betroffenen Verkehrszeichen, die zum damaligen Zeitpunkt noch in lackierter Ausführung aufgestellt waren, im Laufe des Jahres 1980 ausgewechselt werden sollten.[22]

Stahlrohrrahmen und Alform-System

In den 1960er Jahren wurde die Montage von Verkehrszeichen in Stahlrohrrahmen immer beliebter und war weit verbreitet. Die Rahmen sollten die Schilder schützen[23] und wurden zu dieser Zeit in den Hauptfarben der Verkehrszeichen – Gelb und Weiß – gestrichen. In den 1970er Jahren wurde das Streichen aufgegeben. Stattdessen waren die Rahmen nun feuerverzinkt. Bis zu Beginn der 1980er Jahre ging die Zahl der in Rohrrahmen montierten Verkehrszeichen wieder stark zurück. Seit 1969[24] wurde für das Alform-System geworben. Dieses System stabilisierte und schützte Verkehrszeichen, ohne auf die aufwendigen Rahmenkonstruktionen zurückgreifen zu müssen. Die Schilder erhielten nun ein variables, im Baukastenprinzip einsetzbares Randprofil aus Aluminiumblech. Dieser Profilrahmen wurde mittels Klemmschellen befestigt.[25] Das System war so erfolgreich, dass es bald zum Angebot der meisten Schilderhersteller gehörte.

- Stahlrohrrahmen und Alform-System

- Verkehrszeichen mit gestrichenem Stahlrohrrahmen, nach einem Foto der 1970er Jahre

- Ortstafel mit verzinktem Stahlrohrrahmen

- Früher Vorwegweiser der 1970er Jahre im verzinktem Rohrrahmen. Das Schild weist noch Anleihen aus den Vorgaben der StVO von 1956 auf

- Vorwegweiser nach der Bauart Alform aus dem Jahr 1974

Hinweise

Die folgende Auflistung der Verkehrszeichen sowie die vorangestellten Auszüge aus den Paragraphen entsprechen in ihrer Struktur der Darstellung im Bundesgesetzblatt 108, 1 von 1970. Die dort gegebene Darstellung wird durch weitere damals eingeführte Zeichen ergänzt. Zeichen, die erst nach dem 1. März 1971 und vor dem 1. Juli 1992 – dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 11. Verordnung zur Änderung der StVO – in Verwendung kamen, werden in einem gesonderten Absatz behandelt. In der StVO von 1970 ist noch von Zusatzschildern die Rede. Diese Sprachregelung wurde jedoch später geändert und durch das Wort Zusatzzeichen ersetzt. Mit Ausnahme der Originalzitate wird daher in den Texten das letztere Wort gebraucht.

Mit Ausnahme von erklärenden Ergänzungen sind die folgenden Texte in Auszügen unmittelbar aus dem oben genannten Bundesgesetzblatt herausgenommen worden und – entsprechend der historischen Bedeutung – in der damaligen Rechtschreibung belassen. Moderne Einschübe sind kursiv gesetzt.

Sinnbilder nach § 39

- Personenkraftwagen

- Lastkraftwagen

- Radfahrer

- Fußgänger

- Reiter

- Treiber und Führer von Großtieren

- Straßenbahn

- Kraftomnibus

- Personenkraftwagen mit Anhänger

- Lastkraftwagen mit Anhänger

- Kraftfahrzeuge, die nicht schneller als 20 km/h fahren können oder dürfen

- Krafträder, auch mit Beiwagen

- Fahrräder mit Hilfsmotor; später: Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor

- Gespannfuhrwerke

- Kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit explosionsgefährlichen Stoffen

- Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen

Gefahrzeichen zu § 40 StVO

(1) Gefahrzeichen mahnen, sich auf die angekündigte Gefahr einzurichten. Sie sind nur dort angebracht, wo es für die Sicherheit des Verkehrs unbedingt erforderlich ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muss.

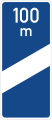

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften stehen sie im Allgemeinen 150 bis 250 m vor den Gefahrenstellen. Ist die Entfernung erheblich geringer, so ist sie auf einem Zusatzschild angegeben wie

- Zusatzschild 741

nach 100 m

(500 × 250 mm)

(3) Innerhalb geschlossener Ortschaften stehen sie im Allgemeinen kurz vor der Gefahrstelle. Weitere Zusatzzeichen zeigten die Länge einer Gefahrenstrecke an:

- Zusatzschild 742

Gefahrenstrecke auf einer Länge von 800 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

Gefahrenstrecke auf einer Länge von 3 km

(500 × 250 mm)

(6) Gefahrenzeichen im einzelnen:

- Zeichen 101

Gefahrstelle;

bisher: Bild 1

Ein Zusatzschild kann die Gefahr näher bezeichnen. So warnt das Zusatzschild

- Zusatzschild 824

Schlechter Fahrbahnrand

(750 × 350 mm)

vor schlechtem Fahrbahnrand. Das Zusatzschild

- Zusatzschild 825

Wintersport auf dieser Straße

(700 × 350 mm)

erlaubt, auf dieser Straße Wintersport zu treiben, gegebenenfalls zeitlich beschränkt, wie „9–17 h“.

- Zeichen 102

Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts;

bisher: Bild 4 - Zeichen 103

Kurve (rechts);

neues Zeichen - Zeichen 104

Kurve (links);

neues Zeichen - Zeichen 105

Doppelkurve (zunächst rechts);

neues Zeichen - Zeichen 106

Doppelkurve (zunächst links);

neues Zeichen - Zeichen 108

Gefälle;

bisher: Bild 2b - Zeichen 110

Steigung;

neues Zeichen - Zeichen 112

Unebene Fahrbahn;

bisher: Bild 2 - Zeichen 114

Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz;

bisher: Bild 2a

Zusatzschild zu Zeichen 114:

- Zusatzschild 841

Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

(700 × 350 mm)

- Zeichen 115

Steinschlag - Zeichen 116

Steinschlag (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 117

Seitenwind - Zeichen 118

Seitenwind (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 120

Verengte Fahrbahn - Zeichen 121

Einseitig (rechts) verengte Fahrbahn - Zeichen 122

Einseitig (links) verengte Fahrbahn - Zeichen 123

Baustelle;

bisher: Bild 2e - Zeichen 125

Gegenverkehr;

bisher: Bild 2i - Zeichen 128

Bewegliche Brücke;

bisher: Bild 2d - Zeichen 129

Ufer - Zeichen 131

Lichtzeichenanlage - Zeichen 134

Fußgängerüberweg;

neues Zeichen - Zeichen 135

Fußgängerüberweg (spiegelbildlich);

bisher: Zeichen 134 - Zeichen 136

Kinder;

bisher: Bild 2f - Zeichen 137

Kinder (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 138

Radfahrer kreuzen - Zeichen 139

Radfahrer kreuzen (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 140

Tiere;

bisher: Bild 2h - Zeichen 141

Tiere (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 142

Wildwechsel;

bisher: Bild 2g - Zeichen 143

Wildwechsel (spiegelbildlich);

neues Zeichen - Zeichen 144

Flugbetrieb - Zeichen 145

Flugbetrieb (spiegelbildlich);

neues Zeichen

Vor anderen Gefahrenstellen kann durch Gefahrenzeichen gleicher Art mit geeigneten Sinnbildern gewarnt werden.

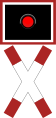

(7) Besondere Gefahrenzeichen vor Übergängen von Schienenbahnen mit Vorrang:

- Zeichen 150

Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken;

bisher: Bild 5 - Zeichen 151

Unbeschrankter Bahnübergang;

bisher: Bild 6

oder folgende drei Warnbaken etwa 240 m vor dem Bahnübergang

- Zeichen 153

Dreistreifige Bake (links)

vor beschranktem Bahnübergang;

bisher: Bild 8 - Zeichen 156

Dreistreifige Bake (rechts)

vor unbeschranktem Bahnübergang;

bisher: Bild 7 - Zeichen 157

Dreistreifiger Bake (links) - Zeichen 158

Dreistreifiger Bake (rechts)

etwa 160 m vor dem Bahnübergang

- Zeichen 159

Zweistreifige Bake (links);

bisher: Bild 9 - Zeichen 160

Zweistreifige Bake (rechts)

etwa 80 m vor dem Bahnübergang

- Zeichen 161

Einstreifige Bake (links) - Zeichen 162

Einstreifige Bake (rechts);

bisher: Bild 10

Sind die Baken in erheblich abweichenden Abständen aufgestellt, so ist der Abstand in Metern oberhalb der Schrägstreifen in schwarzen Ziffern angegeben.

Vorschriftszeichen zu § 41 StVO

(1) Auch Schilder oder weiße Markierungen auf der Straßenoberfläche enthalten Gebote und Verbote.

(2) Schilder stehen regelmäßig rechts. Gelten sie nur für einzelne markierte Fahrstreifen (Zeichen 295, 296 oder 340), so sind sie in der Regel darüber angebracht. Die Schilder stehen im Allgemeinen dort, wo oder von wo an die Anordnungen zu befolgen sind. Sonst ist, soweit nötig, die Entfernung zu diesen Stellen auf einem Zusatzschild (§ 40 Abs. 2) angegeben. Andere Zusatzschilder enthalten nur allgemeine Beschränkungen der Gebote oder Verbote oder allgemeine Ausnahmen von ihnen. Besondere Zusatzschilder können etwas anderes bestimmen (zu Zeichen 237, 250, 283, 286 und hinter Zeichen 277).

- 1. Warte- und Haltegebote

a) An Bahnübergängen: Zeichen 201

- Zeichen 202

Andreaskreuz mit Blitzpfeil

Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren! - Zeichen 202

Andreaskreuz mit Blitzpfeil

(liegend)

Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!

Es befindet sich vor dem Bahnübergang, und zwar in der Regel unmittelbar davor. Ein Blitzpfeil in der Mitte des Andreaskreuzes zeigt an, dass die Bahnstrecke elektrische Fahrleitung hat. Ein Zusatzschild mit schwarzem Pfeil zeigt an, dass das Andreaskreuz nur für den Straßenverkehr in Richtung dieses Pfeils gilt.

b) An Kreuzungen und Einmündungen: Zeichen 205

- Zeichen 206

Halt!

Vorfahrt gewähren!

Bisher: Bild 30a

Das Schild steht unmittelbar vor der Kreuzung oder Einmündung.

Das Haltgebot wird außerhalb geschlossener Ortschaften angekündigt durch das Zeichen 205 mit folgendem Zusatzschild:

- Zusatzschild 804

Halt nach 100 m

Der Verlauf der Vorfahrtstraße kann durch ein Zusatzschild zu den Zeichen 205 und 206 bekanntgegeben sein:

- Zeichen 843a

Verlauf der Vorfahrtstraße;

bisher: Bild 52a - Zeichen 843b

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 843c

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 843d

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 844a

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 844b

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 844c

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 845a

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 845b

Verlauf der Vorfahrtstraße - Zeichen 845c

Verlauf der Vorfahrtstraße

c) Bei verengter Fahrbahn: Zeichen 208

- 2. Vorgeschriebene Fahrtrichtung

- Zeichen 216

vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links;

bisher: Bild 26b - Zeichen 220

Einbahnstraße

rechtsweisend;

bisher: Bild 28 - Zeichen 220

Einbahnstraße

linksweisend;

bisher: Bild 28

- 3. Vorgeschriebene Vorbeifahrt

- Zeichen 222

Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei;

bisher: Bild 24 - Zeichen 223

Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei;

bisher: Bild 24a

- 4. Haltestellen

- Zeichen 224

Haltestelle Straßenbahnen;

neu im Verkehrszeichenkatalog - Zeichen 225

Doppelhaltestelle Straßenbahnen;

neu im Verkehrszeichenkatalog - Zeichen 225

Doppelhaltestelle Straßenbahnen;

neu im Verkehrszeichenkatalog - Zeichen 226

Haltestelle Kraftfahrlinien;

neu im Verkehrszeichenkatalog

- 5. Sonderwege

- Zeichen 237

Sonderweg Radfahrer;

bisher: Bild 17 - Zeichen 239

Sonderweg Reiter;

bisher: Bild 17a - Zeichen 245

Linienomnibusse;

neues Zeichen

- 6. Verkehrsverbote

- Zeichen 250

Verbot für Fahrzeuge aller Art;

bisher Bild 11

Es gilt nicht für Handfahrzeuge, abweichend von § 28 Abs. 2 auch nicht für Tiere. Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder dürfen geschoben werden.

Das Zusatzschild

- Zusatzschild 802

Kinder – Spielen auf der Fahrbahn und den Seitenstreifen erlaubt (Sinnbild)

(750 × 350 mm)

erlaubt Kindern, auch auf der Fahrbahn und den Seitenstreifen zu spielen. Auch Wintersport kann dort durch ein Zusatzschild (hinter Zeichen 101) erlaubt sein.

- Zeichen 251

Verbot für Kraftwagen;

bisher Bild 13 - Zeichen 252

Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor und Kraftwagen;

neu im Verkehrszeichenkatalog - Zeichen 253

Verbot für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen;

neues Zeichen - Zeichen 253

Verbot für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t und Zugmaschinen;

bisher Bild 13a - Zeichen 254

Verbot für Radfahrer;

bisher Bild 14a - Zeichen 255

Verbot für Krafträder, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor;

bisher Bild 14 - Zeichen 260

Verbot für Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor;

neues Zeichen - Zeichen 261

Verbot für kennzeichnungpflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern;

neues Zeichen - Zeichen 257

Verbot für Gespannfuhrwerke;

neues Zeichen - Zeichen 258

Verbot für Reiter;

neues Zeichen - Zeichen 259

Verbot für Fußgänger;

neues Zeichen

Verbot für Fahrzeuge deren

- Zeichen 262

angegebenes tatsächliches Gewicht;

bisher Bild 18 - Zeichen 263

angegebene tatsächliche Achslast;

bisher Bild 18a - Zeichen 264

angegebene Breite;

bisher Bild 19 - Zeichen 265

angegebene Höhe;

bisher Bild 20 - Zeichen 265

angegebene Höhe;

bisher Bild 20 - Zeichen 266

angegebene Länge;

neues Zeichen

je einschließlich Ladung eine bestimmte Grenze überschreitet.

Die Beschränkung durch Zeichen 262 gilt bei Zügen für das einzelne Fahrzeug, bei Sattelkraftfahrzeugen gesondert für die Sattelzugmaschine einschließlich Sattellast und für die tatsächlich vorhandenen Achslasten des Sattelanhängers. Zeichen 266 gilt auch für Züge.

- Zeichen 267

Verbot der Einfahrt;

bisher Bild 12 - Zeichen 268

Schneeketten sind vorgeschrieben;

neues Zeichen - Zeichen 269

Verbot für Fahrzeuge mit einer Ladung von mehr als 3000 l wassergefährdender Stoffe;

neues Zeichen

- 7. Streckenverbote

- Zeichen 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit;

bisher Bild 21.

Das Zeichen wird seit 1988 nicht mehr hergestellt[32] - Zeichen 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit;

bisher Bild 21.

Das Zeichen wird seit 1988 nicht mehr hergestellt - Zeichen 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit;

bisher Bild 21.

Das Zeichen wird seit 1988 nicht mehr hergestellt - Zeichen 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit;

bisher Bild 21.

Das Zeichen wird seit 1988 nicht mehr hergestellt - Zeichen 275

Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit;

neues Zeichen - Zeichen 276

Überholverbote verbieten Führern von Kraftfahrzeugen aller Art, mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen zu überholen;

bisher Bild 21b[26] - Zeichen 277

Überholverbote verbieten Führern von Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t sowie allen Lastkraftwagen und Zugmaschinen mit Anhängern, mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen zu überholen;

neues Zeichen[26]

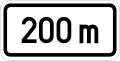

Die Länge einer Verbotsstrecke kann an deren Beginn auf einem Zusatzschild wie

- Zusatzschild 742

auf 200 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

auf 9 km

(500 × 250 mm)

angegeben werden

- Zeichen 278

Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (60 km/h);

neues Zeichen - Zeichen 279

Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit;

neues Zeichen - Zeichen 280

Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art;

neues Zeichen - Zeichen 281

Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse;

neues Zeichen

Wo sämtliche Streckenverbote enden steht das

- Zeichen 282;

bisher Bild 21a

- 8. Haltverbote

- Zeichen 283

Haltverbot;

bisher Bild 22

Es verbietet jedes Halten auf der Fahrbahn. Das Zusatzschild

- Zeichen 744

(750 × 350 mm)

verbietet es auch auf dem Seitenstreifen.

a) Haltverbote gelten nur auf der Straßenseite, auf der die Schilder angebracht sind.

b) Sie gelten auch nur bis zur nächsten Kreuzung oder bis zur nächsten Einmündung auf der gleichen Straßenseite.

c) Der Anfang der Verbotsstrecke kann durch einen zur Fahrbahn weisenden waagerechten Pfeil im Schild, das Ende durch einen solchen von der Fahrbahn wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. Bei in der Verbotsstrecke wiederholten Schildern weist ein waagerechter Pfeil zur Fahrbahn, ein zweiter von ihr weg. Sind zur Kennzeichnung des Anfangs, des Verlaufs und des Endes der Verbotsstrecke Zusatzschilder angebracht, so sind die darauf befindlichen Pfeile schwarz.

- Zeichen 283A

Haltverbot (Anfang);

bisher Bild 22 - Zeichen 283E

Haltverbot (Ende);

bisher Bild 22 - Zeichen 283M

Haltverbot (Mitte);

bisher Bild 22 - Zeichen 286

Eingeschränktes Haltverbot;

bisher Bild 23 - Zeichen 286A

Eingeschränktes Haltverbot (Anfang);

bisher Bild 23 - Zeichen 286E

Eingeschränktes Haltverbot (Ende);

bisher Bild 23 - Zeichen 286M

Eingeschränktes Haltverbot (Mitte);

bisher Bild 23 - Zeichen 291

Parkscheibe;

neues Zeichen

Zeichen in dieser Ausführung behielten ihre Bedeutung bis zum 30. April 1989.[27]

(3) Markierungen 1. Fußgängerüberweg

- Zeichen 293;

bisher Bild 30c

2. Haltlinie

- Zeichen 294;

bisher Bild 30b

3. Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung

- Zeichen 295;

bisher Bild 31a

4. Einseitige Fahrstreifenbegrenzung

- Zeichen 296;

bisher Bild 31b

5. Pfeile, die nebeneinander angebracht sind und in verschiedene Richtungen weisen, empfehlen, sich frühzeitig einzuordnen und in Fahrstreifen nebeneinander zu fahren. Fahrzeuge, die sich eingeordnet haben, dürfen hier auch rechts überholt werden.

Sind zwischen den Pfeilen Leitlinien (Zeichen 340) oder Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295) markiert,

- Zeichen 297;

bisher Bild 36b

so schreiben die Pfeile die Fahrtrichtungen auf der folgenden Kreuzung oder Einmündung vor. Halten auf der so markierten Strecke der Fahrbahn ist verboten.

Die Pfeile können durch Nägel dargestellt sein.

6. Sperrflächen

- Zeichen 298;

neues Zeichen

7. Grenzmarkierung für Parkverbote

- Zeichen 299;

bisher Bild 30d

Richtzeichen zu § 42 StVO

(1) Richtzeichen geben besondere Hinweise zur Erleichterung des Verkehrs. Sie können auch Anordnungen enthalten. Laut Bundesgesetzblatt brauchte Zeichen 307 erst ab 1. Januar 1973 aufgestellt werden.[34] Eine Übergangsfrist für Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (Vwv-StVO) sorgte dafür, dass folgende Zeichen der alten StVO neben Zeichen 308 bis zum 1. März 1976 die alten Abmessungen besitzen durften: Zeichen 314, 315, 333, 354 bis 363, 438, 442, 450 und 459.[35]

(2) Vorrang

- Zeichen 301

Vorfahrt;

neues Zeichen - Zeichen 308

Vorrang vor dem Gegenverkehr;

neues Zeichen - Zeichen 308

Vorrang vor dem Gegenverkehr.

Dieses Zeichen der alten StVO durfte bis zum 1. März 1976 hergestellt werden;[35]

bisher: Bild 33a

(3) Ortstafel

- Zeichen 310

Ortstafel (Vorderseite);

bisher: Bild 37 - Zeichen 310

Ortstafel (Vorderseite);

neues Zeichen - Zeichen 310

Ortstafel (Vorderseite);

neues Zeichen - Zeichen 311

Ortstafel (Rückseite)

Im Gegensatz zu den Tafeln der vorhergegangenen StVO enthielt dieses Zeichen keine Angaben zum nächstwichtigen Ort mehr, was auf Kritik stieß;

bisher: Bild 38[5] und ab 1976 eine verbesserte Rückkehr zur alten Anordnung bewirkte. Ab 31. Dezember 1982 war dann das hier gezeigte Zeichen nicht mehr gültig.[38] - Zeichen 311

Ortstafel (Rückseite);

neues Zeichen - Zeichen 311

Ortstafel (Rückseite);

neues Zeichen

(4) Parken

- Zeichen 314

Parkplatz;

bisher: Bild 32

- Das Zeichen erlaubt das Parken (§ 12 Abs. 2).

- Durch ein Zusatzschild kann die Parkerlaubnis beschränkt sein, namentlich für eine bestimmte Dauer oder bestimmte Fahrzeugarten.

- Zeigt das Schild einen weißen Pfeil oder eine Entfernungsangabe, so weist es auf einen Parkplatz hin.

- Zeichen 314 a

Parkplatz (mit Pfeil linksweisend);

bisher: Bild 32 - Zeichen 314 b

Parkplatz (mit Pfeil der auch in andere Richtungen weisen kann);

bisher: Bild 32 - Zeichen 314 c

Parkplatz (mit Entfernungsangabe);

bisher: Bild 32

- Zeichen 315

Parken auf Gehwegen - Zeichen 315 A

Parken auf Gehwegen (Anfang) - Zeichen 316

Parken auf Gehwegen - Zeichen 317

Parken auf Gehwegen - Zeichen 318

Parken auf Gehwegen - Zeichen 321

Parken auf Gehwegen - Zeichen 322

Parken auf Gehwegen - Zeichen 323

Parken auf Gehwegen - Zeichen 324

Parken auf Gehwegen - Zeichen 329

Wanderparkplatz[39] - Zeichen 329

Wanderparkplatz links - Zeichen 329

Wanderparkplatz rechts

(5) Autobahnen und Kraftfahrstraßen

- Zeichen 331

Kraftfahrstraße.

Das Zeichen steht am Anfang, an jeder Kreuzung und Einmündung und wird, wenn nötig, auch sonst wiederholt. - Zeichen 332

Ausfahrttafel[26] - Zeichen 333

Ausfahrt von der Autobahn (Pfeilschild)[26] - Zeichen 334

Ende der Autobahn - Zeichen 336

Ende der Kraftfahrstraße

Das Ende kann auch durch dasselbe Zeichen mit einer Entfernungsangabe unter dem Sinnbild, wie „800 m“, angekündigt sein.

- Zeichen 335

Ende der Autobahn in 100 m - Zeichen 337

Ende der Kraftfahrstraße in 200 m

(6) Markierungen sind weiß

- 1. Leitlinie

- Zeichen 340;

bisher: 36a

- 2. Wartelinie

- Zeichen 341;

neues Zeichen

(7) Hinweise

- Zeichen 350

Fußgängerüberweg;

das Zeichen ist unmittelbar an der Markierung (Zeichen 293) angebracht - Zeichen 351

Fußgängerüberweg - Zeichen 353

Einbahnstraße;

es kann ergänzend anzeigen, dass die Straße eine Einbahnstraße (Zeichen 220) ist - Zeichen 354

Wasserschutzgebiet;

es mahnt Fahrzeugführer, die wassergefährdende Stoffe geladen haben, sich besonders vorsichtig zu verhalten.

Zeichen in der ursprünglichen Ausführung. - Zeichen 354

Wasserschutzgebiet;

es mahnt Fahrzeugführer, die wassergefährdende Stoffe geladen haben, sich besonders vorsichtig zu verhalten.

Zeichen in einer nach 1980 entstandenen Version. - Zeichen 355

Fußgängerunter- oder -überführung - Zeichen 356

Schülerlotsen - Zeichen 357

Sackgasse

Wintersport und Kinderspiele können durch Zusatzschilder (hinter Zeichen 101 und hinter Zeichen 250) erlaubt sein.

- Zeichen 358

Erste Hilfe - Zeichen 359

Pannenhilfe - Zeichen 363

Polizei

Durch solche Zeichen mit entsprechenden Sinnbildern können auch andere Hinweise gegeben werden, wie auf Fernsprecher, Tankstellen, Zeltplätze und Plätze für Wohnwagen.

- Zeichen 360

Fernsprecher - Zeichen 360D

Fernsprecher (Notruf), Pfeile und Entfernungsangaben können auf einem Zusatzschild angegeben werden - Zeichen 360D

Fernsprecher (Notruf);

inoffizielle, doch häufig genutzte Darstellung - Zeichen 361

Tankstelle - Zeichen 364

Zeltplatz;

mit der Veröffentlichung vom 30. Juni 1988 im Verkehrsblatt erfolgte die Aufhebung von Zeichen 364 der StVO[40] - Zeichen 365

Wohnwagenplatz;

mit der Veröffentlichung vom 30. Juni 1988 im Verkehrsblatt erfolgte die Aufhebung von Zeichen 365[40] - Zeichen 366

Zeltplatz/

Wohnwagenplatz - Zeichen 367

Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle - Zeichen 375

Autobahnhotel - Zeichen 375a

Autobahnhotel

(mit Pfeil rechtsweisend) - Zeichen 375b

Autobahnhotel

(mit Pfeil linksweisend) - Zeichen 376

Autobahngasthaus - Zeichen 376a

Autobahngasthaus

(mit Pfeil rechtsweisend) - Zeichen 376b

Autobahngasthaus

(mit Pfeil linksweisend) - Zeichen 377

Autobahnkiosk - Zeichen 378

Toilette

Auf den Zeichen 358 bis 377 kann Näheres in Weiß angegeben sein.

- Zeichen 380

Richtgeschwindigkeit;

neues Zeichen

Es empfiehlt bei günstigen Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen innerhalb des angegebenen Geschwindigkeitsrahmens zu fahren.

- Zeichen 385

Unterrichtungstafel;

bisher: Bild 38a

Es dient der Unterrichtung über den Namen von Ortschaften, soweit keine Ortstafeln (Zeichen 310) aufgestellt sind. Es kann auch auf Flüsse, Sehenswürdigkeiten, Kriegsgräberstätten und anderes aufmerksam machen.

- Zeichen 385 A

Unterrichtung über einen Fluß;

bisher: Bild 38b - Zeichen 385 B

Unterrichtung über eine Kriegsgräberstätte

bisher: Bild 38c - Zeichen 385 B

Unterrichtung über auf eine Sehenswürdigkeit

bisher: Bild 38c

Auf Autobahnen sind die Unterrichtungsschilder blau mit weißer Schrift.

- Zeichen 388: Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar

10 mm breite Lichtkante

(700 × 350 mm) - Zeichen 388: Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar

14 mm breite Lichtkante

(700 × 350 mm)

Es warnt, mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen den für diese nicht genügend befestigten Seitenstreifen zu benutzen. Wird statt des Sinnbildes eines Personenkraftwagens das eines Lastkraftwagens gezeigt, so gilt die Warnung nur Führern von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen.

- Zeichen 389: Seitenstreifen für LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen nicht befahrbar

(700 × 350 mm)

- Zeichen 392

Zollstelle

bisher: Bild 29

Es weist auf eine Zollstelle hin.

- Zeichen 394

Schild für Laternen;

bisher: Bild 35 - Zeichen 395

Ring für Laternenpfähle;

bisher: Bild 36

Es kennzeichnet innerhalb geschlossener Ortschaften Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen. Laternenpfähle tragen Ringe gleicher Farbe. In dem roten Feld kann in weißer Schrift angegeben sein, wann die Laterne erlischt.

(8) Wegweiser

- 1. Wegweiser

- Zeichen 401

Nummernschild für Bundesstraßen;

bisher: Bild 44 - Zeichen 410

Nummernschild für Europastraßen - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(1500 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(1750 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(2000 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(1500 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(1750 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415R

Wegweiser auf Bundesstraßen (rechtsweisend)

(2000 × 333 mm);

bisher: Bild 41 - Zeichen 415L

Wegweiser auf Bundesstraßen (linksweisend)

(1750 × 333 mm);

bisher: Bild 41

Diese Schilder geben keine Vorfahrt.

- Zeichen 418R

Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung (rechtsweisend)

(1750 × 333 mm);

bisher: Bild 42 - Zeichen 419R

Wegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung

(750 × 200 mm);

bisher: Bild 43 - Zeichen 419R

Wegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung

(750 × 200 mm);

bisher: Bild 43 - Zeichen 419R

Wegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung

(1000 × 200 mm);

bisher: Bild 43

Das Zusatzschild „Nebenstrecke“ weist auf einen wegen des seines schwächeren Verkehrs empfehlenswerten Umweg hin.

- Zeichen 421R

Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten (rechtsweisend)

hier: Lastkraftwagen;

bisher: Bild 45a - Zeichen 421L

Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten (linksweisend)

hier: Lastkraftwagen - Zeichen 421R

Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten (rechtsweisend)

hier: Fußgänger - Zeichen 421L

Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten (linksweisend)

hier: Fußgänger - Zeichen 430R

Wegweiser zu Autobahn (rechtsweisend) - Zeichen 430L

Wegweiser zu Autobahn (linksweisend)

- Zeichen 432R

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen (rechtsweisend) - Zeichen 432L

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen (linksweisend) - Zeichen 436

Wegweisertafel

Sie fasst alle Wegweiser einer Kreuzungszufahrt zusammen. Die Tafel kann auch als Vorwegweiser dienen.

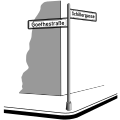

- Zeichen 437

Straßennamensschilder

- 2. Vorwegweiser

- Zeichen 438;

bisher: Bild 46 - Zeichen 439;

neues Zeichen

Es empfiehlt, sich frühzeitig einzuordnen

- Zeichen 440

Vorwegweiser zur Autobahn - Zeichen 442

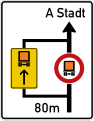

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten - Zeichen 443

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten - Ohne Nummer

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten - Zeichen 442

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten;

bisher: Bild 51a - Zeichen 443

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten;

bisher: Bild 51b - Ohne Nummer

Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten

- 3. Wegweisung auf Autobahnen

Die „Ausfahrt“ (Zeichen 332 und 333) wird angekündigt durch

die Ankündigungstafel

- Zeichen 448

Ankündigungstafel auf Autobahnen

den Vorwegweiser

- Zeichen 449

sowie auf 300 m, 200 m und 100 m durch Baken wie

- Zeichen 453

Entfernungstafel

Zeichen dieser Art wurden bis zur Einführung der Autobahnnummern 1974 hergestellt.[44]

- 4. Umleitungen des Verkehrs bei Straßensperrungen

- Zeichen 454

Umleitungswegweiser (rechtsweisend);

bisher: Bild 56 - Zeichen 454

Umleitungswegweiser (linksweisend);

bisher: Bild 56

Die Umleitung kann angekündigt sein durch das

- Zeichen 457

Umleitungsankündigung;

neues Zeichen

mit Zusatzschild, wie „400 m“ oder „Richtung Stuttgart“, sowie durch die Planskizze[45]

- Zeichen 459

Planskizze Umleitung;

bisher: Bild 55

- 5. Numerierte Bedarfsumleitungen für den Autoverkehr

- Zeichen 460

Bedarfsumleitung[26] - Zeichen 461

Bedarfsumleitung (hier rechts) - Zeichen 462

Bedarfsumleitung (hier links) - Zeichen 463

Bedarfsumleitung (rechts) - Zeichen 464

Bedarfsumleitung (links) - Zeichen 465

Bedarfsumleitung (rechts vorbei) - Zeichen 466

Bedarfsumleitungstafel

- 6. Sonstige Verkehrslenkungstafeln

- Zeichen 468

Schwierige Verkehrsführung - Zeichen 469

Überleitungstafel - Zeichen 470

Überleitungstafel (ohne Entfernungsangabe)

Verkehrseinrichtungen zu § 43 StVO

(1) Verkehrseinrichtungen sind Schranken, Parkuhren, Geländer, Absperrgeräte, Leiteinrichtungen sowie Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen.

(2) Regelungen durch Verkehrseinrichtungen gehen den allgemeinen Verkehrsregeln vor.

(3) Verkehrseinrichtungen im einzelnen:

- 1. An Bahnübergängen sind Schranken rot-weiß gestreift.

- 2. Absperrgeräte für Arbeits-, Schaden, Unfall- und andere Stellen sind

- Zeichen 600

Absperrschranken - Zeichen 610

Leitkegel - Zeichen 605

Absperrbake

oder fahrbare Absperrtafeln

- 3. Leiteinrichtungen

- Zeichen 620

Leitpfosten (links und rechts) - Zeichen 625

Richtungstafeln in Kurven

Zusatzschilder

Die nach dem Alphabet vorgenommenen Unterbezeichnungen zu den einzelnen Zusatzschildergruppen wie beim Zusatzschild 723 d stammen aus dem Jahr 1976.[48] In der 1972 erstmals vorgestellten Form konnten die Schildergruppen, beispielsweise die Zusatzschilder der Nummer 723, lediglich an dieser Gruppennummer und im Speziellen an ihrem Namen – beispielsweise „Personenkraftwagen“ unterschieden werden.[49] Anstelle der im Bundesgesetzblatt vorgegebenen amtlichen Bezeichnung „Sinnbild“ wurde bei der maßstäblichen Erstveröffentlichung der Zusatzschilder im Verkehrsblatt 1972 fälschlicherweise das Wort „Symbol“ gewählt. Dieser Fehler wurde ebenfalls 1976 im Verkehrsblatt korrigiert. Nachfolgend erscheinen die Schilder mit der 1972 veröffentlichten Bezeichnung.

- Zusatzschild 701

Anfang (Pfeil linksweisend)

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 701

Anfang (Pfeil linksweisend)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 701

Anfang (Pfeil linksweisend)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 702

Mitte (Pfeil rechts- und linksweisend)

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 702

Mitte (Pfeil rechts- und linksweisend)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 702

Mitte (Pfeil rechts- und linksweisend)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 703

Ende (Pfeil rechtsweisend)

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 703

Ende (Pfeil rechtsweisend)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 703

Ende (Pfeil rechtsweisend)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 704

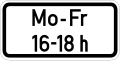

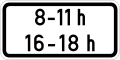

Zeitliche Beschränkung (16-18 h)

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 704

Zeitliche Beschränkung (16-18 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 705

Zeitliche Beschränkung (werktags)

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 705

Zeitliche Beschränkung (werktags)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 705

Zeitliche Beschränkung (werktags)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 720

Zeitliche Beschränkung (Mo – Fr 16 – 18 h)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 720

Zeitliche Beschränkung (Mo – Fr 16 – 18 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 720

Zeitliche Beschränkung (Di, Do, Fr 16 – 18 h)

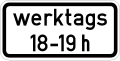

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 721

Zeitliche Beschränkung (werktags 18 – 19 h)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 721

Zeitliche Beschränkung (werktags 18 – 19 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 721

Zeitliche Beschränkung (werktags 8.30 – 11.30 h, 16 – 18 h)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 721

Zeitliche Beschränkung (8 – 11 h, 16 – 18 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Lastkraftwagen mit Anhänger (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Lastkraftwagen mit Anhänger (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Pkw mit Anhänger (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Pkw mit Anhänger (Symbol) frei - Zusatzschild 723

Lastkraftwagen (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Lastkraftwagen (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Kraftomnibus (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Kraftomnibus (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Straßenbahn (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Straßenbahn (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Gespannfuhrwerke (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Gespannfuhrwerke (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km-h fahren können oder dürfen (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km-h fahren können oder dürfen (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Krafträder auch mit Beiwagen (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Krafträder auch mit Beiwagen (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Radfahrer (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Radfahrer (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Lastkraftwagen mit Anhänger (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

Lastkraftwagen mit Anhänger (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw mit Anhänger (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw mit Anhänger (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Lastkraftwagen (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Lastkraftwagen (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Kraftomnibus (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Kraftomnibus (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Straßenbahn (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Straßenbahn (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Gespannfuhrwerke (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Gespannfuhrwerke (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur kennzeichnungs-pflichtige Kfz mit explosionsgefährlichen oder leichtentzündlichen Stoffen (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Krafträder auch mit Beiwagen (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Krafträder auch mit Beiwagen (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Radfahrer (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Radfahrer (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Symbol)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 741

nach 100 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 741

nach 200 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 741

nach 400 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 741

nach 600 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 741

nach 800 m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 741

nach 2 km

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 742

auf … km oder m

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Lastkraftwagen mit Anhänger (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Personenkraftwagen mit Anhänger (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Zusatzschild 743: Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Personenkraftwagen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Kraftomnibus (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Straßenbahn (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Gespannfuhrwerke (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit explosionsgefährlichen oder leichtentzündlichen Stoffen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Krafträder auch mit Beiwagen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Radfahrer (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Symbol)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 745

… Taxen

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 746

Anfang

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 746

Anfang

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 746

Anfang

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 748

Ende

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 748

Ende

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 748

Ende

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 761

Nebenstrecke - Zusatzschild 781

Fahrzeuge über bestimmtes zulässiges Gesamtgewicht

(1000 × 333 mm) - Zusatzschild 782

Richtung …

(1000 × 333 mm) - Zusatzschild 801

Gewichtsangabe (7,5 t)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 802

Kindern Spielen auf der Fahrbahn und den Seitenstreifen erlaubt (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 802

Kindern Spielen auf der Fahrbahn und den Seitenstreifen erlaubt (Symbol)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 803

Anlieger frei

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 804

Halt nach 200 m

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 805

Streugut (selbständiges Hinweiszeichen)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 805

Streugut (selbständiges Hinweiszeichen)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 806

Linienverkehr frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 807

Einsatzfahrzeuge frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 808

Krankenfahrzeuge frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 809

Fährbenutzer frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 810

Landwirtschaftlicher Verkehr frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 811

Forstwirtschaftlicher Verkehr frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 812

Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 813

Zeitliche Beschränkung 6 – 22 h an Sonn- und Feiertagen

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 814

Vorfahrt geändert

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 821

Straßenschäden

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 822

Rollsplitt

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 824

Schlechter Fahrbahnrand (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 824

Schlechter Fahrbahnrand (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 824

Schlechter Fahrbahnrand (Symbol)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 825

Wintersport erlaubt (Symbol)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 826

Wintersport erlaubt (Symbol) mit zeitlicher Beschränkung

(10 – 16 h)

10 mm Lichtkantenbreite

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 826

Wintersport erlaubt (Symbol) mit zeitlicher Beschränkung

(9 – 17 h)

14 mm Lichtkantenbreite

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 827

Schienenbahn ohne Vorrang (Symbol)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 828

Radfahrer absteigen

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 830

Verschmutzte Fahrbahn

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 832

Unfall

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 833

Ölspur

Rauch

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 834

Rauch

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 841

Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 842 L

Richtung der Gefahrstelle (links) - Zusatzschild 842 R

Richtung der Gefahrstelle (rechts) - Zusatzschild 846

Anlieger oder Parken frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 847

Kraftfahrzeuge, die nicht schneller als 20 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 848

Anlieger und Radfahrer (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 849

Baustellenfahrzeuge frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 849

Baustellenfahrzeuge frei

(750 × 500 mm) - Zusatzschild 851

Grüne Welle bei … km/h.

Dieses Schild kann auch alleine aufgestellt werden

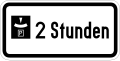

(700 × 350 mm) - Zusatzschild 852

Parkscheibe (Symbol) 2 Stunden

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 853

Parken Sa und So erlaubt

(500 × 350 mm)

Trotz Erwähnung im Verkehrsblatt 1970[50] nicht im Verkehrszeichenkatalog 1972 enthalten:[51]

- Zusatzschild

(ohne Nummer)

Hafengebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild

(ohne Nummer)

Hafengebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(700 × 500 mm) - Zusatzschild

(ohne Nummer)

Industriegebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild

(ohne Nummer)

Industriegebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(700 × 500 mm)

Blinklichtanlagen für Bahnübergänge in Schienenhöhe

Diese Zeichen waren nicht in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen worden. Ihre Anordnung und Aufstellung regelte die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BO).

Dia am 28. Mai 1967 in Kraft getretene Verordnung zur Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) galt im Grundsatz weiter. Erst mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 8. Mai 1991, die einen Tag nach der Verkündung in Kraft trat,[52] änderte sich das Aussehen der Halbschranke.[53]

- Lichtzeichen

- Andreaskreuz mit Blinklicht für unbeschrankte oder halbbeschrankte Bahnübergänge

- Andreaskreuz mit Blinklicht, Wecker und Leuchtschriftzug an abgelegenen Wegen

- Andreaskreuz mit Blinklicht und Halbschranke

- Das Andreaskreuz gilt nur in Richtung des Pfeils

Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen zu den Verkehrszeichen

1971

Nach einer Empfehlung durch die Gesellschaft für deutsche Sprache, erließ das Bundesverkehrsministerium im November 1971 eine Neuregelung der Park- beziehungsweise Rastplatz-Beschilderung an den Bundesautobahnen. Diese Regelung betraf die am 25. April 1961 eingeführten Hinweisschilder „Rastplatz bitte sauber halten“ sowie „Parkplatz bitte sauber halten“. Da Einwände gegen die falsche Schreibweise „sauber halten“ laut geworden waren, sollten die von nun an bei Erneuerungen beziehungsweise Neuaufstellungen errichteten Schilder die korrekte Beschriftung „Rastplatz bitte sauberhalten“ (Beilage 1) und „Parkplatz bitte sauberhalten“ (Beilage 2) tragen.[54]

- Hinweisschild

(Beilage 1)

Rastplatz bitte sauberhalten

(1500 × 500 mm) - Hinweisschild

(Beilage 2)

Parkplatz bitte sauberhalten

(1500 × 500 mm)

1972

Juli

Wie im Verkehrsblatt am 13. Juli 1972 veröffentlicht, mussten Notrufsäulen an Autobahnrastplätzen durch das Zeichen 360 (Fernsprecher) vorangekündigt werden. Dieses Zeichen musste dabei den Zusatz „Notruf“ beinhalten und war zusätzlich mit dem Zeichen 314 (Parkplatz) aufzustellen.[55]

November

Am 8. November 1972 wurde als Nachfolger für das erst am 26. Juli 1972 eingeführte Zusatzschild 832 mit dem Wort „Unfall“ ein neues Schild verordnet (350 mm × 750 mm), das ein Sinnbild zeigte und das Vorgängerschild ersetzte. Die alten Schilder sollten jedoch aufgebraucht werden.[56]

- Bisher:

Zusatzschild 832

Unfall

(750 × 350 mm) - Neu:

Zusatzschild 832

Unfall

(750 × 350 mm)

Als Empfehlung des Bundesministers für Verkehr vom 23. November 1971 wurde Zeichen 362 verordnet.[57] Es ist eine Fehlinformation aus der DDR-Literatur,[58] dass das Zeichen in der BRD zunächst unter dem Namen Park and Ride eingeführt worden sein soll. Das Zeichen wurde zwar veröffentlicht und sehr häufig verordnet, aber erst 1992 in die Straßenverkehrs-Ordnung aufgenommen.[59]

- Zeichen 362

Parken und Reisen

Dezember

Zeichen 432 wurde mit Rundschreiben vom 28. Dezember 1972 erlassen.[60]

- Zeichen 432

Wegweiser zum Flughafen

1973

Die Abbildung links zeigt das ursprüngliche, 1971 eingeführte Sinnbild. Da die schlechte Sichtbarkeit des Zeichens bei Frost, Eis und Schnee bereits nach kurzer Zeit gerügt wurde, entschied das Bundesverkehrsministerium nach anfänglichem Sträuben,[61] ein neues Sinnbild herauszugeben.

- Bisher:

Zusatzschild 841

Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

(700 × 350 mm) - Neu:

Zusatzschild 841

Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

(700 × 350 mm) - Neu:

Zusatzschild 841

Gefahr unerwarteter Glatteisbildung

(300 × 250 mm)

September

Nachdem im Verkehrsblatt 1972, S. 610, vom Bundesverkehrsminister empfohlen worden war für Hinweise auf Fremdenverkehrsbüros oder Auskunftsstellen Zeichen 432 zu verwenden und mit einem „i“ zu kennzeichnen, wurde anhand der bis 1973 festgestellten Praxis deutlich, dass es notwendig war, ein einheitliches Sinnbild für „i“ zu verordnen.[62]

- Sinnbild „Information“

- Zeichen 432R

Hinweise auf Fremdenverkehrsbüros oder Auskunftsstellen (rechtsweisend) - Zeichen 432L

Hinweise auf Fremdenverkehrsbüros oder Auskunftsstellen (linksweisend)

November

Das Zusatzschild „im Seitenstreifen“ zur Kennzeichnung von Ladebuchten wurde durch ein Rundschreiben des Bundesverkehrsministers vom 23. November 1973 in Verbindung mit Zeichen 286 angeordnet.[63] Bereits ab 1978 war dann nur noch die Formulierung „auf dem Seitenstreifen“ zulässig.[64]

- Zusatzschild 854

im Seitenstreifen

(500 × 250 mm)

1974

Am 15. Juli 1974 wurden die Autobahnnummern über das Verkehrsblatt[65] amtlich eingeführt und am 1. August 1974 wurde das Nummernschild für Autobahnen vorgestellt.[66] Doch erst mit Veröffentlichung der Richtlinien für die Anbringung des Autobahnnummernzeichens in der wegweisenden Beschilderung vom 15. Oktober 1974 konnte die Verordnung umgesetzt werden.[67]

Neues Verkehrszeichen

- Zeichen 405

Nummernschild für Autobahnen

Neu gestaltete Verkehrszeichen

- Bisher:

Zeichen 430

Wegweiser zur Autobahn (rechtsweisend) - Neu:

Zeichen 430R

Wegweiser zur Autobahn (rechtsweisend) - Neu:

Zeichen 430L

Wegweiser zur Autobahn (linksweisend) - Bisher:

Zeichen 430R

Wegweiser zur Autobahn (rechtsweisend) - Neu:

Zeichen 430R

Wegweiser zur Autobahn (rechtsweisend) - Bisher:

Zeichen 430L

Wegweiser zur Autobahn (linksweisend) - Neu:

Zeichen 430L

Wegweiser zur Autobahn (linksweisend) - Bisher:

Zeichen 449

Vorwegweiser auf Autobahnen - Neu:

Zeichen 449

Vorwegweiser auf Autobahnen - Bisher:

Zeichen 453

Entfernungstafel

- Zeichen 273

Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand

Erst 1974 wurde beabsichtigt, das Zeichen in die StVO aufzunehmen.[68]

1975

Februar

Am 1. Februar 1974 wurde Zeichen 368 (Verkehrsfunksender) zur Autofahrer-Rundfunk-Information veröffentlicht. Eine weitere Verlautbarung stammt vom 15. Juli 1974.[69] Das damals ebenfalls erwähnte Zeichen 369 (Deutschlandfunk) erhielt seine Nummer erst 1975 durch Veröffentlichung im Verkehrsblatt.[70] Das laut Vorschrift in erster Linie an den Autobahnen aufgestellte Zeichen 368 durfte nur verwendet werden, wenn der Verkehrsfunksender einer Landesrundfunkanstalt zugeordnet war und Verkehrsdurchsagen der Polizei über akute Verkehrsstörungen sofort in das laufende Programm einblendete. Der Sender musste zudem eine Kennfrequenz für Verkehrsfunksender ausstrahlen, was einer Genehmigung durch den Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen bedurfte. Das Zeichen des Deutschlandfunks sollte an Grenzübergängen oder an Parkplätzen mit starkem Verkehrsaufkommen aufgestellt werden.[71] Nachdem das seltenere Zeichen 369 bereits mit Einführung der StVO von 1992 aus dem Verzeichnis gestrichen worden war, verlor Zeichen 368 am 31. Dezember 2002 seine Gültigkeit[72] und wurde ab 1. Januar 2003 abgebaut. Wenn mehrere Verkehrsfunksender empfangbar waren, was ab 1984 nach Einführung der ersten Privatrechtlichen Rundfunkanstalten möglich wurde, standen auch mehrere Zeichen 368 im Abstand von einigen hundert Metern an der Autobahn. Statt Zeichen 369 konnte auch Zeichen 368 mit Zusatzschild 855 aufgestellt werden. Laut der am 3. Dezember 1974 erfolgten Veröffentlichung wurden im Verkehrsblatt Heft 2, 1975, S. 92–94 die Hinweiszeichen auf Verkehrsfunksender veröffentlicht.

- Zeichen 368

Verkehrsfunksender (Übergröße auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen) - Zeichen 369

Verkehrsfunksender (Hinweis auf Deutschlandfunk) - Zusatzschild 855

Deutschlandfunk

(zu Zeichen 368)

(650 × 650 mm)

Dezember

Die am 16. Dezember 1975 im Verkehrsblatt veröffentlichte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung ermöglichte es, den Ortsteilnamen über oder unter dem Gemeindenamen aufzuführen.[73]

- Zeichen 310

Ortstafel (Vorderseite) mit Ortsteil

1976

In diesem Jahr werden folgende Zeichen eingeführt:

- Zeichen 332A

Ausfahrt von Kraftfahrstraßen[26] - Zeichen 332B

Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen - Zeichen 333 A

Ausfahrt von Kraftfahrstraßen (Pfeilschild)[26] - Zeichen 333 B

Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen (Pfeilschild)[26]

Bis 1976 neu hinzugekommene Zusatzschilder

- Zusatzschild 800

Taxi

(zu Zeichen 245)

10 mm breite Lichtkante

(300 × 150 mm) - Zusatzschild 800

Taxi

(zu Zeichen 245)

10 mm breite Lichtkante

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 800

Taxi

(zu Zeichen 245)

14 mm breite Lichtkante

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 800

Taxi

(zu Zeichen 245)

10 mm breite Lichtkante

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 850

Lieferverkehr frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 856

Zufahrt bis … frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 857

Rollstuhlfahrer (Sinnbild)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 858

Taxi frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 858

Taxi frei

(750 × 500 mm) - Zusatzschild 900

auch Fahrräder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbilder)

(350 × 500 mm)

Bis 1976 neu benummerte, gestrichene und teils umbenannte Zusatzschilder

Im Jahr 1976 erschienen folgende Schilder nicht mehr in der Liste der Zusatzschilder:[74]

- Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Pkw (Symbol) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Pkw (Symbol)

(500 × 350 mm)

Bei der Umbenennung und Ergänzung wurde unter anderem durchgehend das Wort „Symbol“ durch das Wort „Sinnbild“ ersetzt.

- Zusatzschild 720 a

Zeitliche Beschränkung (Di, Do, Fr 16 – 18 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 721 a

Zeitliche Beschränkung (werktags 8.30 – 11.30 h, 16 – 18 h)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 721 b

Zeitliche Beschränkung (8 – 11 h, 16 – 18 h)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 723 a

Lastkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 a

Lastkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723

Personenkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723

Personenkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 c

Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 c

Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 d

Personenkraftwagen (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 d

Personenkraftwagen (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 e

Kraftomnibus (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 e

Kraftomnibus (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 f

Straßenbahn (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 f

Straßenbahn (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 g

Gespannfuhrwerke (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 g

Gespannfuhrwerke (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 k

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 k

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 l

Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 l

Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 m

Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 m

Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 n

Radfahrer (Sinnbild) frei; das Zeichen schloss auch Fahrräder mit Hilfsmotor ein.[75]

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 n

Radfahrer (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 723 o

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Sinnbild) frei

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 723 o

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Sinnbild) frei

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 a

nur Lastkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724

nur Lastkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 b

nur Personenkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 b

nur Personenkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 c

nur Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 c

nur Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 d

nur Personenkraftwagen (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 d

nur Personenkraftwagen (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 e

nur Kraftomnibus (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 e

nur Kraftomnibus (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 f

nur Straßenbahn (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 f

nur Straßenbahn (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 g

nur Gespannfuhrwerke (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 g

nur Gespannfuhrwerke (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 i

nur kennzeichnungspflichtige Kfz mit explosionsgefährlichen oder leichtentzündlichen Stoffen (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 k

nur Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 k

nur Kraftfahrzeuge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 l

nur Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 l

nur Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 724 m

nur Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 m

nur Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 724 n

nur Radfahrer (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 n

nur Radfahrer (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 724 o

nur Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 724 o

nur Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Sinnbild)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 743 a

Lastkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 b

Personenkraftwagen mit Anhänger (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 c

Zusatzschild 743 c: Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 d

Personenkraftwagen (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 e

Kraftomnibus (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 f

Straßenbahn (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 g

Gespannfuhrwerke (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 i

Kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit explosionsgefährlichen oder leichtentzündlichen Stoffen (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 k

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 l

Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 m

Fahrräder mit Hilfsmotor (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 n

Radfahrer (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 743 o

Fußgänger mit Handfahrzeugen oder sperrigen Gegenständen (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Sinnbild)

(300 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 744

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Sinnbild)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 816

Hafengebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 816

Hafengebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(700 × 500 mm) - Zusatzschild 817

Industriegebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 817

Industriegebiet – Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 und 202)

(700 × 500 mm) - Zusatzschild 824

Schlechter Fahrbahnrand (Sinnbild)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 825

Wintersport erlaubt (Sinnbild)

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 826

Wintersport erlaubt (Sinnbild) mit zeitlicher Beschränkung

(10 – 16 h)

10 mm Lichtkantenbreite

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 826

Wintersport erlaubt (Sinnbild) mit zeitlicher Beschränkung

(9 – 17 h)

14 mm Lichtkantenbreite

(750 × 350 mm) - Zusatzschild 827

Schienenbahn ohne Vorrang (Sinnbild)

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 847

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen (Sinnbild), dürfen überholt werden

(500 × 350 mm) - Zusatzschild 848

Anlieger und Radfahrer (Sinnbild) frei

(500 × 250 mm) - Zusatzschild 852

Parkscheibe (Sinnbild) 2 Stunden

(500 × 250 mm)

Früh wurde auf „die amtlich verschlechterte Wegweisung durch Zeichen 311“[76] hingewiesen. Ab 1976 kam dann nach Protesten eine neue Ortstafel in die StVO, die auf der Rückseite wie vor 1971 auf den nächstliegenden Ort hinwies.[77]

- Zeichen 311

Ortstafel (Rückseite) - Zeichen 311A

Ortstafel (Rückseite)

Juni

Am 16. Juni 1976 wurden Muster für Verkehrslenkungstafeln veröffentlicht, die den Verkehrsfluss besser regeln sollten.[78] Nachfolgend sind die endgültig genutzten Zeichen mit ihren Nummern dargestellt, wie sie bis 1987 verordnet worden waren.[43]

- Zeichen 480

Zusammenführung von Verkehrsströmen - Zeichen 481

Zusammenführung von Verkehrsströmen - Zeichen 482

Zusammenführung von Verkehrsströmen - Zeichen 483

Zusammenführung von Verkehrsströmen - Zeichen 484

Zusammenführung von Verkehrsströmen - Zeichen 485

Zusammenführung von Verkehrsströmen

August

Am 5. August 1976 wurde eine Änderung der StVO verordnet, um Zeichen 270 einzufügen.[79][80] Das Zeichen blieb bis zur Einführung der ersten Umweltzonen – Zeichen 270-1 – am 1. Januar 2008 gültig.[81]

- Zeichen 270

Verkehrsverbot bei Smog

1977

Das Zusatzschild „keine Mofas“ wurde am 22. Juli 1977 bekanntgegeben und im Verkehrsblatt, Heft 15, veröffentlicht.[82]

- Zusatzschild 860

keine Mofas

(300 × 250 mm)

1978

Im November 1973 war ein Zusatzschild mit dem Text „im Seitenstreifen“ verordnet worden.[63] Dieser Text wurde nun durch die neue Formulierung „auf dem Seitenstreifen“ ersetzt.[64]

- Bisher:

Zusatzschild 854

im Seitenstreifen - Neu:

Zusatzschild 854

auf dem Seitenstreifen

Mai

Einer Initiative des ADAC entstammte die Schilderkombination für Geschwindigkeitsregelungen an Autobahnstellen mit Aquaplaning-Gefahr, die am 11. Mai 1978 der Presse vorgestellt wurde. Sie bestand aus Zeichen 274 und einem quadratischen Zusatzschild das ein Bildsymbol für Regen und ein schleuderndes Auto zeigte.[83] Bis dahin war ein nachweislich wesentlich schlechter erkennbares Zusatzschild mit dem Schriftzug „bei Nässe“ mit Zeichen 274 eingesetzt worden.[84][85] Am 7. Juni 1978 wurde das Temposchild „bei Nässe“ durch die ADAC-Neuentwicklung ersetzt.[86]

September

Im September 1978 kamen neue Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Bundesautobahnen (RWBA) zum Tragen, die der Bundesminister für Verkehr erlassen hatte.[88]

- Symbol 1

Erste Hilfe - Symbol 2

Pannenhilfe - Symbol 3

Fernsprecher - Symbol 4

Tankstelle - Symbol 6

Autobahngasthof - Symbol 7

Autobahnkiosk - Symbol 15

Autobahn

1980 (Novelle)

August

Mit der Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 21. Juli 1980, die am 1. August 1980 in Kraft trat, wurden folgende neue und geänderte Verkehrs- und Zusatzzeichen eingeführt.[90] Viele gehörten zu einer neuen Serie von „Verkehrszeichen über das Halten und Parken“ die Eingang in die internationalen Verkehrsbestimmungen gefunden hatten.[91] Es wurde bestimmt, das Zeichen 224 (Straßenbahn-Haltestelle) auf Schulbushaltestellen auszuweiten. Dies hatte mit dem Zusatzschild 861 „Schulbus (Angabe der tageszeitlichen Benutzung)“ zu geschehen.[92]

- Zeichen 224 mit Zusatzschild 861

Schulbushaltestelle - Zeichen 224 mit kommunal verordnetem Zusatzschild