Alte Rheinbrücke (Bonn)

Als Alte Rheinbrücke wird die erste Bonner Rheinbrücke bezeichnet, die von 1898 bis 1945 bestand und die linksrheinische Stadt Bonn mit der rechtsrheinischen Gemeinde Vilich verband. Auf den Pfeilern des am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörten Bauwerks wurde 1948/1949 eine neue Rheinbrücke errichtet, die 1963 den Namen Kennedybrücke erhielt.

Geschichte

Bereits im 17. Jahrhundert bestand in diesem Bereich eine regelmäßige Fährverbindung in Form einer Gierseilfähre (Gierponte). Die damalige Stadt Bonn plante seit 1889 eine Brücke zum rechten Rheinufer zu bauen. Das ständig wachsende Verkehrsaufkommen zwischen beiden Flussufern konnte durch den bestehenden Fährverkehr nicht mehr bewältigt werden. Hinzu kamen noch Behinderungen durch Hoch- und Niedrigwasser, Nebel, Eisgang und Dunkelheit.

1894 nahmen die Bonner dann mit der Gemeinde Vilich (Beuel) Gespräche über den Bau einer Rheinbrücke auf. Bis zur Einweihung der ersten Rheinbrücke an dieser Stelle musste zunächst noch ein Rechtsstreit mit der Fähraktiengesellschaft (Gemeinschaft der sog. Fährbeerbten), die in diesem Rheinabschnitt die Fährrechte besaß, beigelegt werden. Am 13. Mai 1896 konnte sich die Stadt Bonn mit den Fährbeerbten auf eine Abfindung von 190.000 Mark und eine Entschädigung von weiteren 30.000 Mark einigen. Aufgrund von Streitigkeiten zwischen den beiden Orten der linken und rechten Rheinseite über den genauen Standort der künftigen Brücke wurde nach Fertigstellung der Brücke an einem Brückenpfeiler eine Steinskulptur, das bekannte Brückenmännchen, befestigt.

Nach einigen Schwierigkeiten mit der Finanzierung des Bauvorhabens wurde im Juli 1894 ein Wettbewerb für den Brückenbau ausgeschrieben. Den mit 8.000 Mark dotierten 1. Preis und damit auch den Auftrag, die Brücke zu bauen, erhielt die Gutehoffnungshütte in Oberhausen mit der Firma R. Schneider in Berlin und dem Architekten Bruno Möhring.[1][2] Im April 1896 begannen die Gründungsarbeiten und nach 33 Monaten Bauzeit konnte die Brücke am 17. Dezember 1898 für den Verkehr freigegeben werden. Mit einer Spannweite von 187,92 Metern für den Hauptbogen und einer Gesamtlänge von 432 Metern war sie zur damaligen Zeit die größte Bogenbrücke der Welt und durch ihre Lage vor dem malerischen Siebengebirge wohl auch eine der schönsten Rheinbrücken überhaupt. Die Kosten von vier Millionen Mark wurden von der Stadt Bonn mit einer öffentlichen Anleihe bestritten. Die neue Brücke war damit die erste große Eisenbrücke über den Rhein, die von einer einzelnen Stadtgemeinde finanziert wurde.[3] Von Beginn an mussten alle Passanten einen Brückenzoll von zwei Pfennig entrichten. Dieser entfiel zunächst 1927 für Kraftfahrzeuge und dann 1938 für alle anderen Benutzer.

Ab dem 21. Mai 1902 fuhr die erste elektrische Straßenbahn der Stadt von der damaligen Brückenstraße aus über die Brücke und verband die Bahnhöfe auf beiden Seiten des Rheins miteinander.

In der Zeit des Nationalsozialismus erhielt die Brücke den Namen „Klaus-Clemens-Brücke“ (nach dem Bonner SA-Mann Klaus Clemens). Am 8. März 1945, zwei Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Bad Godesberg übergeben. Am Abend dieses Tages wurde die „Alte Rheinbrücke“ gegen 20.20 Uhr gesprengt. Die Wehrmacht war vor heranrückenden alliierten Kampfverbänden (Operation Lumberjack) über den Rhein ausgewichen. Die Stadt Bonn wurde am 9. März um 9:00 Uhr übergeben; nach der Eroberung der Brücke von Remagen durch die US-Truppen am 7. März erschien die Sprengung militärisch sinnlos. Das amerikanische 237. Pionierbataillon errichtete am 21. März eine Pontonbrücke von der Gronau nach Limperich.[4]

Ab August 1945 befasste sich der Bonner Bauausschuss mit dem Bau einer neuen Brücke. Sie wurde auf den fast unversehrten Strom- und Landpfeilern der alten Rheinbrücke errichtet. Am 12. November 1949 wurde die neue Rheinbrücke eröffnet; am 2. Dezember 1963 erhielt sie den Namen „Kennedybrücke“ nach dem am 22. November 1963 ermordeten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy.

- Die alte Rheinbrücke (um 1900)

- Ansichtskarte der ehemaligen Brückenstraße in Bonn (um 1910)

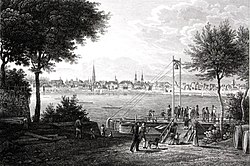

- Gierponte Bonn–Vilich 1676

- Eines der wenigen verbliebenen Teile des Brückengeländers, integriert in eine Grundstücksmauer in Beuel. (2011)

- (c) Sir James, CC BY 3.0Das Bröckemännche hing am Bonner Brückentor auf der Rheinbrücke

- Das Brückenweibchen hing als Gegenstück zum Bröckemännche an der Beueler Seite

Literatur

- Olga Sonntag: Die erste Bonner Rheinbrücke. In: Dies.: Bonn in der Kaiserzeit 1871–1914. Eine Ausstellung zum 100jährigen Jubiläum des Bonner Heimat- und Geschichtsvereins im Rheinischen Landesmuseum zu Bonn. Bonn 1986, S. 71–83. [nicht für diesen Artikel ausgewertet]

Weblinks

- Die Geschichte der Kennedybrücke. ( vom 30. Dezember 2010 im Internet Archive) bonn.de

- Premiere: Die „Elektrische“ rollt durch Bonn. Stadtwerke Bonn.

- Die Quittung für die Beueler … Stadt Bonn.

Einzelnachweise

- ↑ In dem Wettbewerb um eine Straßenbrücke über den Rhein bei Bonn … In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 2, 1895, S. 19 (zlb.de).

- ↑ Das Ergebnis des Wettbewerbs für den Bau der Rheinbrücke und die dazu eingereichten Entwürfe werden dargestellt in:

- Th. Landsberg: Der Wettbewerb für eine feste Rheinbrücke bei Bonn. In: Centralblatt der Bauverwaltung, XV. Jahrgang,

- (Teil I). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 3, 1895, S. 21 (zlb.de).

- (Teil II). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 4, 1895, S. 41 (zlb.de).

- (Teil III). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 5, 1895, S. 49 (zlb.de).

- (Teil IV). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 6, 1895, S. 57 (zlb.de).

- (Teil V). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 7, 1895, S. 69 (zlb.de).

- (Teil VI). In: Centralblatt der Bauverwaltung. 8A, 1895, S. 87 (zlb.de).

- (Teil VII). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 9, 1895, S. 92 (zlb.de).

- (Teil VIII). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 10, 1895, S. 102 (zlb.de).

- (Teil IX). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 11, 1895, S. 110 (zlb.de).

- (Teil X). In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 13, 1895, S. 125 (zlb.de).

- Th. Landsberg: Der Wettbewerb für eine feste Rheinbrücke bei Bonn. In: Centralblatt der Bauverwaltung, XV. Jahrgang,

- ↑ Helmut Vogt: Stadt, Land, Fluss, Besatzungsmacht. Der Neubau der Bonner Rheinbrücke (1946–1949) als Gemeinschaftsaufgabe. In: Bonner Heimat- und Geschichtsverein, Stadtarchiv Bonn (Hrsg.): Bonner Geschichtsblätter. Jahrbuch des Bonner Heimat- und Geschichtsvereins, 2008, Band 57/58, S. 405, ISSN 0068-0052.

- ↑ Pontonbrücke in Beuel: Die „Beer-Bridge“ ist heute noch berühmt. general-anzeiger-bonn.de; abgerufen am 24. März 2015.

Koordinaten: 50° 44′ 17″ N, 7° 6′ 33″ O

Auf dieser Seite verwendete Medien

Pontoon bridge built by the 237st Combat Engineers across the Rhine (called "Beer-Bridge"), downstream from the Ludendorff Bridge at Remagen, between Bonn and Beuel; view to Beuel-Limperich.

Die alte Rheinbrücke in Bonn (um 1900)

Autor/Urheber: Sir James, Lizenz: CC BY 3.0

Deutschland, Bonn: Das „Brückenweibchen“ an der Hochwasserschutzmauer im rechtsrheinischen Stadtteil Bonn-Beuel mit Bronzetafeln von Sigrid Wenzel. Ursprünglich war es an der Beueler Seite der alten Rheinbrücke (dem Vorgängerbau der heutigen Kennedybrücke) angebracht; analog zum „Bröckemännche“ auf der Bonner Seite der Brücke.

Brückenweibchen

Skulptur an der 1898 fertig gestellten Brücke als Pendant zum Brückenmännchen nach der Zerstörung 1945 aus den Trümmern geborgen. 1949 als Waschfrau in Erinnerung an den Ursprung der Beueler Weiberfastnacht nach...

2006 Wiederaufstellung bei der Neugestaltung der Reinuferpromenade im Zuge des Hochwasserschutzes

Stadt Bonn. Heimatmuseum Beuel, Volksbank Bonn Rhein-Sieg

- Die Welt es e Laake

- dat selvs de Beueler

- net wäsche könne

Errichtet zum Jubiläum 125 Jahre Weiberfastnacht 1824-1949

(c) Sir James, CC BY 3.0

Deutschland, Bonn: Das „Bröckemännche“ an der Hochwasserschutzmauer im rechtsrheinischen Stadtteil Bonn-Beuel. Ursprünglich war es am Beueler Brückentor der alten Rheinbrücke (dem Vorgängerbau der heutigen Kennedybrücke) angebracht; analog zum „Brückenweibchen“ auf der Beueler Seite der Brücke.

Brückenstraße in Bonn

Gierponte von Beuel nach Bonn. "Die Alte 'Fliegende' Gierfähre" am Beuler Ufer vor dem Bonner Panorama. Lithografie (Ausschnitt) von Schnell nach einer Zeichnung von C. Fries.

Autor/Urheber: Sir James, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Deutschland, Bonn-Beuel-Mitte: letztes verbliebenes Stück des Geländers der alten Rheinbrücke, die 1945 zerstört wurde. Es dient nun als Teil einer Grundstücksmauer zur Einfriedung eines Einfamilienhauses in einer Wohnstraße nahe dem Rhein.