Ötztal

| Ötztal | ||

|---|---|---|

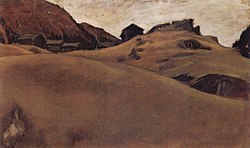

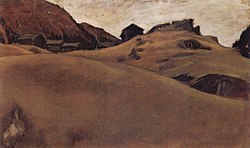

Das mittlere Ötztal bei Längenfeld, Blick Richtung Norden | ||

| Lage | Tirol, Österreich | |

| Gewässer | Ötztaler Ache | |

| Gebirge | Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen | |

| Geographische Lage | 47° 6′ N, 10° 57′ O | |

| Gestein | Granitgneis, Paragneis | |

| Höhe | 670 bis 1470 m ü. A. | |

| Länge | 65 km | |

| Klima | Inneralpiner Trockenbereich | |

| Flora | Alle Klimastufen vom Obstanbau bis zur Nivalen Stufe (Gletscher) | |

Das Ötztal ist ein Nord-Süd-verlaufendes Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol. Das Tal ist in fünf markante Stufen gegliedert, zwischen denen weite Trogtäler vorhanden sind, in denen eine flache Schwemmebene vorherrscht.

In dem rund 65 Kilometer langen Tal liegen die fünf Gemeinden Sautens, Oetz, Umhausen, Längenfeld und Sölden. Das Ötztal ist vor allem durch seine Wintersportgebiete Sölden-Hochsölden, Obergurgl-Hochgurgl und Oetz bekannt. Der Tourismus ist der dominante Wirtschaftszweig des Tals.

Geographie

Lage und Landschaft

Das Ötztal ist ein in Nord-Süd-Richtung verlaufendes, 65 Kilometer langes Alpental. Es ist der längste Seitenast des Inntals und das längste Quertal der Ostalpen. Das Tal trennt die Stubaier Alpen im Osten von den Ötztaler Alpen im Westen. Politisch gehört es zum Bezirk Imst. Der Name leitet sich vom Hauptort Oetz ab, der Gerichtsort war.

Etwa 45 Kilometer westlich von Innsbruck mündet die Ötztaler Ache in einer Bergsturzlandschaft des Tschirgant, zwischen Haiming und Roppen in etwa 670 Meter Seehöhe in den Inn. Der Ortsteil Ötztal-Bahnhof der Gemeinde Haiming entstand im Zuge des Baus der Arlbergbahn und bildet den Eingang zum Tal.

Die von den Gletschern gespeisten Zungen des eiszeitlichen Ötztalgletschers hobelten das Tal zu einem schmalen Trog aus, das durch mehrere Bergstürze in Stufen geteilt wurde.

Das Tal erstreckt sich über fünf klimatisch und landschaftlich markante Stufen von ausgedehnten Obstgärten und Getreidefeldern am Taleingang bis hin zu der ausgedehnten Gletscherregion. In den Talstufen, die durch Schluchten und Engen voneinander getrennt sind, breiten sich die Talbecken von Oetz (Vorderes Ötztal), Umhausen und Längenfeld (Mittleres Ötztal) und Sölden und Zwieselstein (Hinteres Ötztal) aus.[1] Bei Zwieselstein teilt („zwieselt“) sich das Haupttal in das Gurgler und das Venter Tal. In das Gurgler Tal mündet das Timmelstal mit dem Timmelsjoch, der Verbindung nach Meran in Südtirol. Die Talstufen entstanden im vorderen und mittleren Teil durch Bergstürze, deren Schuttmassen die Ötztaler Ache aufgestaut und flache Schwemmebenen aufgeschüttet haben.

Größere Seitentäler zweigen hauptsächlich nach Osten ab: Bei Oetz das Nedertal, von Längenfeld das Sulztal mit dem Ort Gries im Sulztal, von Umhausen das Horlachtal mit dem Ort Niederthai.

Nur etwa 5 % der Talfläche gelten als Siedlungsraum.

Die Gletscher (regional als Ferner bezeichnet) sind bedeutende Wasserspeicher. 115 km² (13 %) des Einzugsgebietes der Ötztaler Ache sind von Gletschern bedeckt.[2] Die größten sind der Gurgler Ferner, der Schalfferner, der Vernagtferner und der Hintereisferner. Klimaschwankungen führten immer wieder zu einem Anwachsen und Zurückschmelzen der Gletscher, seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird jedoch ein Gletscherschwund festgestellt. So sind die Gletscherflächen im Ötztal seit 1850 um 95 km² zurückgegangen.[2]

In den Ötztaler und Stubaier Alpen befinden sich zahlreiche Bergseen, die zum Teil durch Aushobeln des Gletschers entstanden sind.

Gemeinden

Das Ötztal gliedert sich – von Nord nach Süd – in folgende Gemeinden:

Die fünf Gemeinden bilden zusammen mit den großteils im Inntal gelegenen Gemeinden Haiming und Roppen den Planungsverband Ötztal mit 22.391 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025)[3] und einer Fläche von 911,5 km², davon 4,7 % Dauersiedlungsraum.

Klima

Der Tschirgant schützt das Tal weitgehend vor kalten Nordwinden, und die Südwinde erwärmen sich beim Überqueren der Berghänge, sodass das Ötztal ein bemerkenswert mildes Klima aufweist. Die Höhenunterschiede der einzelnen Talstufen wirken sich auch auf das Klima und die Vegetation aus, in Sautens und Oetz gedeihen Weinreben und Edelkastanien. Durch die Lage im Regenschatten der Alpen ist das Tal eines der trockensten Gebiete des Alpenraums (mittlerer Jahresniederschlag in Umhausen: 692 mm).

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Umhausen (1041 m ü. A.)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Naturgefahren

Das Tal ist immer wieder durch Muren, Berg- und Felsstürze, Lawinen und Hochwasser bedroht. Besonders schwere Verwüstungen im ganzen Tal bis hinaus ins Inntal gab es in der Vergangenheit bei den Ausbrüchen des Rofener und Gurgler Eissees sowie des Fischbachs.

Geologie

Das Ötztal liegt im Ötztal-Stubai-Kristallin des ostalpinen Deckenstapels. Seine umgebenden Berge bestehen aus Paragneis und Granitgneisen, Amphiboliten (südlich von Längenfeld), Glimmerschiefern (südliche Ötztaler Alpen) und hinter Obergurgl etwas Marmor. Die schieferigen Gesteine verwittern leichter und bilden die Grundlage für Vegetation und damit die höchstgelegene Dauersiedlung der Ostalpen.

Das Gestein ist arm an Erzen, und bemerkenswerte Mineralien finden sich nur über dem Sulztal und am Granatenkogel. Der Kristallinblock der Ötztaler Alpen entstand einst weiter im Süden und wurde im Zuge der Alpidischen Gebirgsbildung nach Norden gedrückt. Die erste Phase der metamorphen Umwandlung fand während der Kaledonischen Gebirgsbildung (vor etwa 450 Millionen Jahren) statt, die zweite während der Variszischen Gebirgsbildung (vor etwa 300 Millionen Jahren).

Die spektakulärste Bergsturzlandschaft befindet sich am Eingang des Ötztals, wo der Abbruchschutt des Tschirgant bis weit in die Ötztalmündung reicht und nur trockenen Föhrenwald zulässt. Ein weiteres bedeutendes Bergsturzgebiet ist Köfels bei Umhausen: Der sonst im Ötztal nicht vorkommende Bimsstein stellte die Geologen lange vor ein Rätsel. Es wurde von den Bauern lange als Baumaterial oder zum Scheuern von Holzfässern verwendet. Hypothesen wurden aufgestellt, dass der Bimsstein bei einem Vulkanausbruch oder einen Meteoriteneinschlag entstanden sei. Neuere Untersuchungen gehen jedoch von einem massiven Bergsturz aus, der durch seine Reibungshitze den Gneis zu einem dem Bimsstein ähnlichen, heute als Köfelsit bekannten Gestein, umgewandelt haben soll. Das Ereignis wurde auf die Zeit vor etwa 8700 Jahren datiert. Über 3 Kubikkilometer Gestein mit einer Masse von rund 5 Milliarden Tonnen ergossen sich dabei über eine Fläche von 12 Quadratkilometer.

Geschichte

Bereits vor 9000 Jahren wurde die Hochgebirgsregion des Innerötztals von steinzeitlichen Jägern durchstreift. Ein bedeutender Fund gelang 1991, als am Tisenjoch eine Gletschermumie aus der Jungsteinzeit (etwa 3300 v. Chr.) gefunden wurde (Ötzi genannt). Das Tal war damals schon Hochweidegebiet. Im übrigen Ötztal fehlen bisher Funde aus der Bronze- und Eisenzeit. Der erste bekannte Volksstamm, der im Inntal siedelte und wohl vereinzelt ins vordere Ötztal vordrang, sind die Räter. 15 vor Christus eroberten die Römer das Alpengebiet und das Ötztal kam zur Provinz Rätien.

Die entscheidende Besiedelung des Ötztals erfolgte von Norden her durch die Bajuwaren, die zwischen Alpen und Donau erstmals um 550 nachgewiesen sind. Sie vermischten sich mit den dort ansässigen Rätoromanen. Erste urkundliche Nachrichten über eine Besiedelung des Tals sind aus dem 12. Jahrhundert erhalten: Das Ötztal wird 1163 als Ezital und Sölden 1166/1167 als Seldon erwähnt.[4] Die ersten Urhöfe im Innerötztal werden zwischen 1288 (Tiroler landesfürstliches Urbar) und ca. 1370 ersturkundlich erwähnt. In der Gemeinde Sölden ist einer dieser Urhöfe der Berghof.[5]

Das hintere Ötztal (also das Ventertal) wird in der Kirchenchronik auch als Kurzlehnertal genannt.

Graf Meinhard II. von Tirol-Görz machte die Burg Petersberg bei Silz zum Gerichts- und Verwaltungssitz, unter anderem auch für das Ötztal (noch heute ist Silz der Sitz des Bezirksgerichts). Zu den mächtigsten Grundherren zählten damals neben dem jeweiligen Landesfürsten die Herren von Schwangau bei Füssen, die Herren von Starkenberg bei Tarrenz, die Herren von Montalban bei Meran sowie als geistliche Herren die Klöster und Stifte Frauenchiemsee und Stams. Die Feudalherren gründeten Schwaighöfe, in denen ausschließlich Viehwirtschaft betrieben wurde. Der Grundzins musste meist in Form von Käselaiben abgeliefert werden. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurden viele Schwaighöfe wieder aufgelassen und zu Almhütten umgewandelt. Einige dieser Höfe konnten sich als ganzjährig bewirtschaftete Bergbauernhöfe bis heute erhalten, wie die Rofenhöfe bei Vent. Deren Sonderrechte (unter anderem Steuerfreiheit) wurden 1496 von Maximilian I. bestätigt und erst 1849 endgültig aufgehoben.

Flachs wurde im Tal, besonders in Umhausen, noch bis vor einigen Jahrzehnten angebaut und zu Leinen verarbeitet. 1320 wurde ein erster Saumweg über das Timmelsjoch angelegt.

Im 17. Jahrhundert kam es durch den Ausbruch des durch den Vernagtferner aufgestauten Rofener Eissees mehrmals zu einer Verwüstung des Ötztals und teilweise sogar des Inntals.

1830 wurde in Obergurgl der Beschluss gefasst, durch ein Heiratsverbot die Gründung weiterer Familien zu verhindern, weil der karge Boden eine Ernährung der Bevölkerung unmöglich machte. 1850 wurde es wieder aufgehoben. Trotz des einträglichen Flachsanbaus und der Viehzucht waren viele Bewohner zum Auswandern, etwa nach Amerika, gezwungen oder sich als Fremdarbeiter in Deutschland und der Schweiz zu verdingen. Viele Bergbauernkinder zogen als Schwabenkinder zu Fuß über den Arlberg zu den Kindermärkten in Schwaben.

Ötztaler Schützenkompanien hatten auch ihren Anteil an den Kriegsereignissen der Jahre 1809, 1848, 1859 sowie 1866, wo es zu einer erfreulichen Begegnung mit Clemens Franz Xaver Reichsgraf von Westphalen kam, der nach dem Kriegsende zahlreiche Aristokraten aus seinem Familien- und Bekanntenkreis als Sommerfrischler nach Oetz brachte und somit zu einem der ersten Fremdenverkehrspioniere wurde.

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte auch der Alpinismus im Hochgebirge ein. Daran nicht unwesentlich mitbeteiligt war der „Gletscherpfarrer“ Franz Senn, der als eigentlicher Begründer des Tiroler Bergführerwesens angesehen werden kann. Es kam auch zum Bau zahlreicher Schutzhütten.

Eine wichtige Verkehrsverbindung wurde 1903 mit der Straße vom Bahnhof Ötztal nach Sölden fertiggestellt.

Mit dem 1919 geschlossenen Friedensvertrag von St. Germain gelangte Südtirol an Italien, der Alpenhauptkamm wurde Grenze. Der offizielle Grenzverkehr über das Timmelsjoch war unterbrochen.

1931 begann mit der Landung des Schweizer Wissenschaftlers Auguste Piccard mit seinem Stratosphärenballon auf dem Gurgler Ferner die touristische Erschließung von Obergurgl. Die Notlandung machte den Ort damals weitum bekannt.

Die von Adolf Hitler 1933 erlassene Tausend-Mark-Sperre sorgte durch das Ausbleiben eines Großteils der so wichtigen deutschen Feriengäste für einen wirtschaftlichen Rückschlag. Geschickte Propaganda und die wirtschaftliche Not sorgten im Ötztal für einen Zulauf der Nationalsozialisten; ihre kirchenfeindliche Haltung stieß jedoch in der Bevölkerung auf großen Widerstand.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg änderten sich die Wirtschafts- und Lebensverhältnisse zunehmend. Der stetig anwachsende Tourismus führte zu einem Rückgang der oft unter härtesten Bedingungen betriebenen Berglandwirtschaft, und zu einer ausgeprägten Siedlungstätigkeit. Dies führte auch zu einer wachsenden Kritik an den Auswüchsen des Tourismus, der oftmals die Landschaft und Natur beeinträchtigt.

1968 konnte die Timmelsjoch-Hochalpenstraße für den Verkehr freigegeben werden.

Wirtschaft

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Arbeitsstätten und die Beschäftigten in den Gemeinden des Ötztals. Zum Verständnis der Größen der Gemeinden wird auch die Wohnbevölkerung angezeigt.[6]

| Gemeinde | Bevölkerung zum 1.1.2025 | Arbeitsstätten zum 31.10.2022 | Beschäftigte zum 31.10.2022 |

|---|---|---|---|

| Sautens | 1609 | 130 | 290 |

| Oetz | 2411 | 255 | 1100 |

| Umhausen | 3535 | 285 | 1062 |

| Längenfeld | 4911 | 465 | 2048 |

| Sölden | 3080 | 730 | 3589 |

Die Gemeinde mit den meisten Beschäftigten ist Sölden im hinteren Ötztal. In welchen Bereichen die meisten Beschäftigten angestellt sind, ist aber von Gemeinde zu Gemeinde sehr verschieden. Die Tabelle unten zeigt für einige ausgewählte Bereiche die Anzahl der Arbeitsstätten.[7]

| Gemeinde | Beherbergung & Gastronomie | Land- & Forstwirt. | Handel | Bau | Energie |

|---|---|---|---|---|---|

| Sautens | 22 | 8 | 7 | 14 | 0 |

| Oetz | 53 | 11 | 39 | 20 | 2 |

| Umhausen | 37 | 31 | 30 | 47 | 2 |

| Längenfeld | 84 | 55 | 36 | 47 | 6 |

| Sölden | 382 | 23 | 51 | 23 | 1 |

Im hinteren Bereich des Ötztals dominiert der Tourismus, der vor allem durch die Winterskigebiete eine hohe Anzahl von Hotels und Restaurants hervorbringt. Aber auch in den anderen Bereichen des Ötztals ist der Tourismus der größte Arbeitgeber. Ein Blick auf die Größe der Betriebe zeigt, dass Kleinbetriebe dominieren: die meisten Arbeitsstätten beschäftigten weniger als 10 Mitarbeiter, einige bis 50 Mitarbeiter, Großbetriebe sind im Tal nicht vorhanden.[7]

Tourismus

Das Ötztal zählt mit rund 4,2 Millionen Übernachtungen (Stand: 2024) zu den touristischen Ballungszentren Tirols. Von diesen Übernachtungen sind 2,9 Millionen im Winter und 1,3 Mio. im Sommer (Zahlen von 2024).[8] Die Orte im äußeren Ötztal sind eher zweisaisonal ausgerichtet, wogegen in Sölden mit seinen Ortsteilen der Wintertourismus absolut dominant ist. Bis etwa 1981 war die Sommersaison größer als die Wintersaison. Während der Sommer von den Nächtigungen her stabil war, hat der Wintertourismus auf über das Doppelte zugenommen. Die Nächtigungszahlen haben sich kontinuierlich nach oben entwickelt, mit Ausnahme der Saison, die wegen Corona nicht geöffnet war (Sommer 2020 und 2021), wobei der Einbruch im Winter deutlich größer war als im Sommer.[8]

Der größte Anteil an den Nächtigungen haben Hotels und Pensionen, wobei zu beobachten ist, dass der Komfort zugenommen hat. So ist der Anteil der 5- und 4-Sterne-Hotels gewachsen, während 2- und 1-Sterne-Pensionen abgenommen haben. Während in Hotels und Pensionen im Winter 2024 22.031 Betten zur Verfügung standen, gab es auch 13.442 Betten in Ferienwohnungen (Stand 2024). Diese Form der Übernachtung wird ebenfalls beliebter.[8]

Seit dem Bau des ersten Sesselliftes Sölden im Jahr 1948 werden die Beförderungsanlagen laufend erweitert. In den 1960er Jahren wurde Hochgurgl und in den 1970er Jahren das Gletscherschigebiet am Rettenbach- und Tiefenbachferner erschlossen. Der Rettenbachferner ist auch Schauplatz von alpinen Ski-Weltcup-Wettbewerben. Im vorderen Ötztal nahm 1975 die Bergbahn zum Acherkogl in Ötz den Betrieb auf. Der Ende 2004 eröffnete Thermenbetrieb in Längenfeld verleiht vor allem dem mittleren Ötztal einen weiteren touristischen Impuls. Der Tourismus ist somit der wichtigste Beschäftigugsbereich im Tal.

Landwirtschaft

Nur mehr etwa vier Prozent der Bevölkerung sind alleine in der Landwirtschaft tätig. Flachsanbau und -verarbeitung spielen heute keine Rolle mehr.

In der ersten, klimatisch begünstigten Talstufe von Oetz und Sautens wird Getreide, Silo- und Körnermais angebaut, von wesentlicher Bedeutung ist auch der Obstbau mit verschiedenen Stein- und Kernobstarten, der auch zur Schnapsherstellung dient. In geschützten Lagen gedeihen Marillen, Pfirsiche, Wein und Edelkastanien. Das Ackerland beträgt fünf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche.

In den nächsten beiden Talstufen von Umhausen und Längenfeld werden nur mehr Kartoffel und Gerste angebaut. In den letzten Talstufen von Sölden, Gurgl und Vent gibt es überhaupt keinen Ackerbau mehr, 95 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind Almen oder Bergwiesen.

Die Rinderhaltung ging in den letzten Jahrzehnten zurück. An deren Stelle trat die Haltung von Schafen. Jedes Jahr werden Mitte Juni über 3000 Schafe vom Schnalstal in Südtirol in mehreren kleinen Gruppen zu ihren Sommerweiden bei Vent getrieben. Anfang bis Mitte September werden die Schafe dann wieder in zwei großen Gruppen, ausgehend von der Martin-Busch-Hütte und dem Hochjoch-Hospiz zurückgetrieben und in Vernagt mit einem Volksfest empfangen.[9]

Die Almwirtschaft wird saisonal als extensive Weidewirtschaft betrieben und hat neben einer Erholungsfunktion (Nutzung als Jausenstation) eine Schutzfunktion, da durch die Beweidung das Auftreten von Erosionen (Hangrutschungen) verhindert wird.

Mit der Direktvermarktung wird in der Landwirtschaft versucht, neue Wege zu gehen.

Der Tourismus profitiert direkt und indirekt von der Landwirtschaft, durch die erzeugten Produkte und die Erhaltung der Kulturlandschaft.

Die Jagdrechte wurden bis 1849 von den Landesfürsten verliehen und liegen heute beim Grundeigentümer. Die Gewässer (Ötztaler Ache mit Zuflüssen) sind in elf Fischereireviere eingeteilt und unterliegen der Aufsichtspflicht durch bestellte Fischereiaufsichtsorgane.

Gewerbe, Handwerk, Handel

Die Handwerks- und Gewerbebetriebe sind durch eine hohe Abhängigkeit von ihrem wichtigsten Auftraggeber, dem Tourismus, gekennzeichnet. Den Hauptanteil nimmt dabei die Bauwirtschaft und das Baunebengewerbe ein. Diese Unternehmen befinden sich im vorderen und mittleren Ötztal, z. B. Auer aus Umhausen und Thurner aus Oetz. Die Unternehmen sind mit der Tourismusindustrie gewachsen und inzwischen überregional tätig.

Nahversorger wie Bäcker, Konditor und Metzger sind durch die Konkurrenz moderner Handelsvertriebsformen und Zustelldienste im Rückgang begriffen. Einzelhändler und Tourismusbetriebe werden hauptsächlich von auswärtigen Lieferanten versorgt, daneben ergänzen landwirtschaftliche Produkte den gastronomischen Bedarf.

Energiegemeinschaft

Im Jänner 2025 wurde der Grundstein für die Energiegemeinschaft Ötztal gelegt, die von Raiffeisen Regeneratives abgewickelt wird. Die Genossenschaft steht für kleine und mittelgroße Verbraucher und Erzeuger in den Gemeinden des Ötztals sowie in Haiming, Roppen und Silz offen, 600 Mitglieder werden angestrebt. Ziel ist Netzgebühren einzusparen und von einem günstigen Strompreis zu profitieren.[10]

Verkehr

Durch das Ötztal führt die Ötztalstraße (B 186) vom Oberinntal – mit einem Anschluss zur Inntalautobahn (A 12) – bis zur Grenze nach Südtirol (Italien). Der letzte Abschnitt von Hochgurgl bis zum Timmelsjoch bildet die Timmelsjoch-Hochalpenstraße und ist mautpflichtig. Das Timmelsjoch hat eine Wintersperre und ist außerdem nur tagsüber geöffnet. Vom Timmelsjoch besteht eine Verbindung über die italienische Staatsstraße 44 bis nach St. Leonhard in Passeier und weiter über die Staatsstraße 44 nach Meran. Im Zusammenhang mit dem um das Jahr 2020 kontrovers diskutierten Projekt einer Gletscherehe Ötztal-Pitztal flammte im verkehrsbelasteten Vorderötztal die Idee einer Ortsumfahrung von Oetz auf.[11]

Weiters besteht eine Straßenverbindung vom Sellraintal über den Kühtaisattel nach Oetz.

Das Ötztal ist über die Arlbergbahn (Innsbruck–Bludenz) mit dem Bahnhof Ötztal am Eingang des Tals an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Die Ötztaler Verkehrsgesellschaft und der Postbus betreiben Autobuslinien von Innsbruck und Imst über Ötztal-Bahnhof nach Obergurgl, zum Timmelsjoch, zum Rettenbach- und Tiefenbachferner bei Sölden und in die Seitentäler. Im Winter wird ein Schibusverkehr angeboten.

Alpinismus und Bergsport

Das Ötztal ist sowohl im Sommer als auch im Winter für den Alpinismus interessant. Wesentliche Sportarten im Sommer sind Wandern, Klettern und Klettersteige. Auf der Ötztaler Ache wird Rafting, Kajakfahren und Canyoning angeboten. Im Tal gibt es einige Radwege. Im Winter wird im Tal Skilanglauf und auf den Hängen Alpines Skifahren angeboten.

Wandern

Wanderrouten sind in allen Bereichen des Ötztals verfügbar, es gibt solche in unmittelbaren und tieferen Talregionen, solche die die unmittelbaren Almregionen durchqueren und Höhenwanderwege. Routen sind in allen Längen und Schwierigkeitsgraden ausgeschildert.[12]

Ein beliebter leichter Wanderweg ist der Umhäuser Höhenweg über den Stuibenfall, er überwindet rund 550 Höhenmeter, und man benötigt 3,5 Stunden.[13] Schöne Ausblicke bietet der Weg zur Erlanger Hütte auf 2550 m ü. A., allerdings sollte man etwas Kondition mitbringen, da im Aufstieg 1100 Höhenmeter zu bewältigen sind und rund 5,5 Stunden benötigt werden.[14] Im mittleren Ötztal befindet sich eine Rundtour über den zwischen Umhausen und Längenfeld gelegenen Hemerkogel (2759 m ü. A.) und über den Grastalsee, einen hochgelegenen Gebirgssee. Dieser anspruchsvolle Weg ist nur für geübte Geher, es sind auch über 1300 Höhenmeter zu überwinden, und er benötigt rund 7 Stunden.[15] Der höchst gelegene Wanderweg Österreichs führt auf den 3497 m ü. A. hohen Schrankogel. Er befindet sich im mittleren Ötztal, Ausgangspunkt ist die Amberger Hütte. Von dieser sind aber auch noch 1380 Höhenmeter zu überwinden, die Gehzeit ist mehr als 7 Stunden.[16] Zu den klassischen Panoramawegen zählt der Seuffertweg, der bereits vor über 100 Jahren angelegt wurde. Er verbindet mehrere Hütten miteinander, daher zählt er zu den wichtigsten Hüttenverbindungen an den Südhängen des Ötztaler Weißkammes. Es sind im Aufstieg etwa 800 Höhenmeter und im Abstieg 1250 Höhenmeter zu überwinden, die Gehzeit beträgt 6,5 Stunden.[17]

Klettersteige

Im Ötztal befinden sich Stand 2024 sieben Klettersteige. Klettersteige erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, daher werden auch zunehmend Klettersteige eingerichtet und ausgebaut.

Besonders erwähnenswert ist der Stuibenfall-Klettersteig in der Nähe von Niederthai, der westlich (orographisch rechts vom Stuibenfall entlangführt und Einblicke in den Wasserfall bietet. Im obersten Segment besteht auch die Möglichkeit den Wasserfall zu queren. Insgesamt ist es ein eher leichter Klettersteig mit der Schwierigkeit A/B, nur die Querung über den Wasserfall ist mit C bewertet. Es sind etwa 450 m Kletterlänge zu bewältigen und es werden 3 Stunden benötigt.[18] Der zweite Klettersteig über einen Wasserfall ist der beim Lehner-Wasserfall. Dieser ist aber an einer Stelle sehr schwierig eingestuft (Schwierigkeit E), ansonsten B/C. Dieser Klettersteig quert zweimal den Wasserfall, am Beginn mit einer Hängebrücke, am Ende mit einer Seilbrücke. Es gibt eine Variante, bei der die schwere Stelle umgangen werden kann, diese führt aber nicht zu der oberen Seilbrücke.[19] Der Reinhard-Schiestl-Klettersteig bei Längenfeld ist der schwierigste im Ötztal; er führt über eine fast senkrechte Granitgneiswand über 200 m auf den Burgstein. Die Schwierigkeit liegt meist bei C/D.[20]

Klettern

Das Ötztal bietet eine große Palette an unterschiedlichen Kletterrouten in allen Schwierigkeiten, sowohl kurze Sportkletterrouten als auch längere Mehrseillängenrouten. Die Klettergebiete verteilen sich über das gesamte Ötztal: im vorderen Ötztal gibt es sieben Klettergärten, bei Umhausen-Niederthai gibt es drei, bei Längenfeld insgesamt sieben Klettergebiete und im hinteren Ötztal bei Sölden und Obergurgl nochmals drei. Damit ist Klettern vom Frühjahr bis in den Spätherbst möglich: bei kälteren Temperaturen im vorderen Ötztal, bei höheren Temperaturen im Hochgebirge. Es sind auch Klettergebiete mit unterschiedlichsten Wandneigungen und Schwierigkeiten vorhanden. Vom Fels für Einsteiger über familientaugliche Wände bis zu alpinen Sportkletterrouten und höchsten Schwierigkeiten ist alles vorhanden. Insgesamt gibt es an die 700 Sportkletter-Routen und 44 Mehrseillängenrouten (Stand 2014).[21]

Der Extremkletterer Hansjörg Auer ist im Ötztal aufgewachsen, er hat mit seiner Solo-Begehung des „Wegs durch den Fisch“ Klettergeschichte geschrieben. Er hat viel im Ötztal trainiert.[22]

Bouldern

Im Gebiet Tumpener Ache gibt es ein Bouldergebiet mit etwa 80 Bouldern mit Schwierigkeiten von 5c bis 8a, das sich steigender Beliebtheit erfreut, da es anfängerfreundlich und familientauglich ist.[23]

Eisklettern

Im Ötztal gibt es eine Reihe von Eisklettergebieten, insgesamt 39 sind ausgewiesen. Diese befinden sich über das ganze Ötztal verteilt, vorzugsweise an Nordhängen und Hängen mit geringer Sonneneinstrahlung, um bessere Eisqualität zu erzielen. Manche Touren sind nur nach langen, kalten Kälteperioden vorhanden, wie z. B. die Tour „Dr. Jekyll“ in der Nähe der Ortschaft Platzl. Es gibt sowohl kurze Einseillängen-Touren als auch sehr lange, wie die Eistour am Mühlbachfall, die sich über sieben Seillängen erstreckt.[24]

Skilanglauf

Die besten Monate für das Langlaufen im Ötztal ist von Dezember bis März, wenn die Schneeverhältnisse stabil sind. Es gibt im Tal eine große Auswahl an Langlaufloipen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden von sehr leicht bis schwer. Eine besonders empfehlenswerte Tour ist die „Gurgler Runde“ mit eher mittleren Schwierigkeiten. Beliebt ist auch die „Niederthai-Runde“, eine leichte Tour mit sanften Anstiegen und sanften Abfahrten.[25]

Skigebiete

Die bei weitem am häufigsten ausgeübte Sportart im Ötztal ist das alpine Skifahren. Diese ist auch für die meisten Übernachtungen im Tal verantwortlich. Es gibt Stand 2025 sechs Skigebiete im Tal inklusive zwei Gletscherskigebiete. Das größte Gebiet liegt in Hochsölden, Teile dieses Skigebiets befinden sich am Rettenbachferner und Tiefenbachferner. Insgesamt umfassen die Skigebiete rund 360 Pistenkilometer und 90 Liftanlagen (inklusive Kühtai). Um den Straßenverkehr zu begrenzen, gibt es einen Skibus, der alle Orte im Tal anfährt.[26]

Die Schigebiete im Tal sind (Liftanlagen Stand 2025):

- Sölden: Hochsölden, Gaislachkogel, Rettenbachferner, Tiefenbachferner (31 Liftanlagen)

- Gurgl: Obergurgl-Hochgurgl mit der Panoramaplattform Top Mountain Star (25 Liftanlagen)

- Oetz: Hochötz (15 Liftanlagen und ein Verbund mit Kühtai)

- Vent: Bergbahnen Vent (4 Liftanlagen)

- Niederthai (3 Liftanlagen)

- Gries (1 Liftanlage)

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Das Kulturleben wird trotz gelegentlicher Vereinnahmung durch den Tourismus in Musikkapellen, Trachtenvereinen und Schützenkompanien (Traditionsvereine) gepflegt. In Umhausen findet alle fünf Jahre das traditionelle Larchzieh’n statt.

In Längenfeld ist der Freistaat Burgstein, ein Kunstforum als Sommeratelier eingerichtet. Der in Längenfeld geborene Volkskundler, Mundartdichter und Bergbauer Hans Haid (1938 – 2019) kritisierte in seinen Werken die Auswüchse des Massentourismus und war Begründer mehrerer Initiativen für die regionale Entwicklung.

Sehenswertes

- Oetz: Piburger See, historische Gasthöfe, Heimatmuseum

- Umhausen: Stuibenfall, Kapelle Maria Schnee, Farst, Ötzi-Dorf, Köfels-Bergsturz, St. Antonius-Kirche (in Niederthai)

- Längenfeld: Ötztaler Freilichtmuseum

- Sölden: 007 Museum[27]

- Hochgurgl: Top Mountain Motorcycle Museum – Crosspoint[28]

- Aussichtspunkte an der Timmelsjoch-Hochalpenstraße

Ötztaler Mundart

Das Ötztal gehört zum tirolisch-südbairischen Dialektgebiet, gilt aber auf Grund seiner relativ langen Konservierung durch die verkehrsmäßige und geografische Abgeschiedenheit laut Sprachwissenschaftler Eberhard Kranzmayer als eine der ältesten Sprachformen des Südbairischen. Das äußere Ötztal steht dabei noch unter dem Einfluss des Oberinntals, das innere unter dem des Passeier- und Schnalstals in Südtirol, während im mittleren Ötztal die sprachlichen Eigenheiten am ursprünglichsten konserviert sind, etwa der Vokal- und Silbenreichtum des Früh-Mittelhochdeutschen. Kranzmayer, dessen Ötztal-Forschungen allerdings eine deutliche deutschnationale Hintergrundgesinnung aufweisen, sah darin den Beweis einer durchgehend arischen Linie bis hinunter zu den deutschen Sprachinseln im Trentino. 2020 wurde eine Aufarbeitung angekündigt.[29] Bei dieser sollte auch „bei gleichzeitiger Wertschätzung anderer regionaler Identitäten das Prädikat ‚Ötztalerisch – die älteste Mundart Österreichs‘ kritisch hinterfragt werden, ohne dass es zu einer (neuerlichen) Wertung innerhalb vergleichbarer Dialekte komme.“[30] Dessen ungeachtet finden sich auch drei Jahre später immer noch Presseartikel mit Aussagen wie „Älteste Sprache Österreichs“ und dergleichen.[31]

Typisch für den Ötztaler Dialekt ist etwa der Erhalt der Vorsilbe ge- [wie in geweesn (gewesen), gekööfet (gekauft)], Bildung der palatalisierten Vokale // aus // [höech (hoch), güet (gut)] sowie die Beibehaltung des alt-/mittelhochdeutschen Auslautes in ich/dich/mich (der im Süd- und Mittelbairischen ansonsten verloren gegangen ist). Alemannische Einflüsse zeigen sich in Löb (Laub statt bairisch Lab), numma (bairisch nimma) und nuicht (nicht); auch rätoromanisches Lehngut ist erhalten.

In ihrer spezifischen Ausprägung ist die Ötztaler Mundart einzigartig, mit etwa 8.000 bis 15.000 aktiven Sprechern lebendig,[32] und wurde mit 2010 in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.[33]

Wortbeispiele:

|

|

Hörbeispiel: Gedicht gehüenooglt[34]

2020 wurde im Rahmen eines Projektes der Ötztaler Museen begonnen, ein Online-Dialektwörterbuch zu erstellen. Dieser digitale Wortschatz beruht in einem ersten Schritt auf den Sammlungen von Eugen Gabriel, Josef Öfner, Siegfried Neurauter, Markus Wilhelm, Hubert Brenn, Bernhard Stecher, Sabine Kapferer, Isidor Grießer, Ewald Schöpf, Josef Schmisl und Dr. Hans Haid. Darüber hinaus soll die Bevölkerung „Dialektwörter beitragen“. Diese können auch online eingereicht werden. Geplant ist auch, mittels „Audiofiles die korrekte Aussprache zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen“.[35] Die Schreibweise selbst orientiert sich an jener von Dr. Hans Haid.

Weblinks

- Land Tirol: Planungsverband 13 – Ötztal

- Ida Schwinger: Das Ötztal – Landschaftsgeschichte, Natur- und Kulturraumentwicklung ( vom 26. Februar 2005 im Internet Archive)

- similaun.net (Historisches vom Ötztal, Werner Kopp)

- Naturpark Ötztal

- Archivaufnahmen über das Ötztal im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek (Literatur, Interviews, Radiobeiträge)

Einzelnachweise

- ↑ Überörtliche Raumordnung (PDF 1 MB) auf tirol.gv.at, 22. September 2000, abgerufen am 17. Juli 2025.

- ↑ a b Gernot Patzelt: Das Ötztal – Topographische Kennzeichnung. In: Eva Maria Koch, Brigitta Erschbamer (Hg.): Glaziale und periglaziale Lebensräume im Raum Obergurgl, Alpine Forschungsstelle Obergurgl – Band 1, Innsbruck University Press, Innsbruck 2010, ISBN 978-3-902719-50-8, S. 9–11 (PDF; 1,5 MB)

- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) seit 2002 (ODS)

- ↑ Martin Bitschnau, Hannes Obermair: Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und Pustertals. Band 2: 1140–1200. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-7030-0485-8, S. 184.

- ↑ Kurt Klein (Bearb.): Historisches Ortslexikon. Statistische Dokumentation zur Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte. Hrsg.: Vienna Institute of Demography (VID) d. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Urhöfe in der Ortschaft Sölden, S. 37

- ↑ Ein Blick auf die Gemeinde. In: Statistik Austria. Abgerufen am 21. Juli 2025.

- ↑ a b Ein Blick auf die Gemeinde. In: Statistik Austria. Abgerufen am 21. Juli 2025.

- ↑ a b c Amt der Tiroler Landesregierung: Planungsverband 13 - Ötztal. Land Tirol, abgerufen am 21. Juli 2025.

- ↑ Hans Haid: Wege der Schafe: die jahrtausendalte Hirtenkultur zwischen Südtirol und dem Ötztal, Tyrolia Verlag, Innsbruck/Wien 2008, ISBN 978-3-7022-2901-6 bzw. Verlagsanstalt Athesia, Bozen ISBN 978-88-8266-504-3.

- ↑ Ötztaler mit eigener Energiegenossenschaft. In: orf.at. 16. Januar 2025, abgerufen am 16. Januar 2025.

- ↑ Bernhard Stecher: völium zweane. 1. Auflage. www.bp10.at, Oetz 2023, ISBN 978-3-200-09103-0, S. 137.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 22–23.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 64.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 51.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 70.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 98.

- ↑ Mark Zahel: Ötztal: Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl: 56 ausgewählte Touren (= Rother Wanderführer). 8., überarbeitete Auflage. Bergverlag Rother GmbH, München 2021, ISBN 978-3-7633-4461-1, S. 138.

- ↑ Günter Durner, Gerhard Gstettner: Sportklettern - Klettersteige - Eisklettern: Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal. 1. Auflage. AM-Berg-Verl, Garmisch-Partenkirchen 2014, ISBN 978-3-9815671-5-1, S. 184–185.

- ↑ Günter Durner, Gerhard Gstettner: Sportklettern - Klettersteige - Eisklettern: Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal. 1. Auflage. AM-Berg-Verl, Garmisch-Partenkirchen 2014, ISBN 978-3-9815671-5-1, S. 186.

- ↑ Günter Durner, Gerhard Gstettner: Sportklettern - Klettersteige - Eisklettern: Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal. 1. Auflage. AM-Berg-Verl, Garmisch-Partenkirchen 2014, ISBN 978-3-9815671-5-1, S. 188.

- ↑ Günter Durner, Gerhard Gstettner: Sportklettern - Klettersteige - Eisklettern: Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal. 1. Auflage. AM-Berg-Verl, Garmisch-Partenkirchen 2014, ISBN 978-3-9815671-5-1, S. 102–103.

- ↑ Hansjörg Auer: Kletter-Erfolge im Ötztal. In: alpin.de. Abgerufen am 16. Juli 2025.

- ↑ OEAV Innerötztal: Tumpen Ache. In: OetztalClimbing.com. Abgerufen am 16. Juli 2025.

- ↑ Günter Durner, Gerhard Gstettner: Sportklettern - Klettersteige - Eisklettern: Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal. 1. Auflage. AM-Berg-Verl, Garmisch-Partenkirchen 2014, ISBN 978-3-9815671-5-1, S. 218–239.

- ↑ Langlauf-Loipen im Ötztal. In: outdooractive.com. Abgerufen am 16. Juli 2025.

- ↑ Skifahren & Snowboarden | Skigebiete. In: oetztal.com. Abgerufen am 16. Juli 2025.

- ↑ 007 museum sölden - Suche. Abgerufen am 1. Mai 2022.

- ↑ Liebkind & Friends: Top Mountain Crosspoint. Abgerufen am 27. Februar 2023 (deutsch).

- ↑ Edith Hessenberger: Die Ache. Band 22, November 2020.

- ↑ Ötztaler Dialekt Wörterbuch. Abgerufen am 12. Dezember 2020.

- ↑ Bernhard Stecher: völium zweane. 1. Auflage. www.bp10.at, Oetz 2023, ISBN 978-3-200-09103-0, S. 92.

- ↑ Tirol: Mundart im Ötztal ( vom 14. Dezember 2012 im Internet Archive), austria.info

- ↑ Ötztaler Mundart ( vom 1. September 2012 im Internet Archive), Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe, Österreichische UNESCO-Kommission

- ↑ Gedicht gehüenooglt ( vom 2. September 2009 im Internet Archive) im MP3-Format

- ↑ Bezirksblätter (Hrsg.): Asö hoaßet dos ba ins hinnan in Tole. Imst 9. Dezember 2020, S. 16,17.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Positionskarte von Tirol, Österreich

Autor/Urheber: Pittigrilli, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Wildspitze (3768 m, zweithöchster Berg Österreichs) vom Hinteren Brunnkogel (3440 m) aus gesehen, dem höchsten Punkt des Gletscherskigebiets Pitztal in Tirol. Es folgt nach rechts der Hintere Brochkogel. In der linken unteren Ecke kann man in vergrößerter Ansicht einen Skilift und mehrere Skifahrer am Sattel "Mittelbergjoch" erkennen, einer wichtigen Passage für Bergsteiger beim Aufstieg zur Wildspitze.

Die für den Stitching-Prozess verwendeten Einzelbilder wurden am 17. April 2005 mit einer Digitalkamera Minolta X20 aufgenommen. Der Zusammenbau des Panoramabilds fand zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen diesem Datum und dem Upload auf Commons 2009 statt.

Logo of Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).

Autor/Urheber: Carcassonne, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Ötztal (im hinteren wilden Ötztal nach Schneefall im Herbst)

(c) Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 de

Logo of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Historische Postkarte Umhausen von Norden

Autor/Urheber: Helge Klaus Rieder, Lizenz: CC0

Ötztaler Freilichtmuseum, Längenfeld Ötztal/Tirol - Wassergetriebene Flachs-Schwinghütte, Kornmühle, Sägemühle (von links)

Bergsturz von Köfels im Ötztal. Vor etwa 8.700 Jahren stürzten rund drei Kubikkilometer Gestein von der Westseite des Ötztals herab. Die Felsmassen blockierten den Lauf der Ötztaler Ache, die sich später eine Schlucht (Maurach) durch den Schutt fressen musste. Durch die Reibungshitze schmolz der Gneis an der Basis des Bergsturz und bildete ein glasiges Gestein, das als Köfelsit bezeichnet wird.

Autor/Urheber: Siegele Roland, Lizenz: CC BY 2.0 at

Das Ötztal bei Längenfeld in Tirol. Dieser Blick talauswärts bietet sich dem Kletterer nach der Begehung des Reinhard-Schiestl-Klettersteiges, südlich vom Dorf, welches rechts zu erkennen ist

(c) Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 de

Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: PD-alt-100Längenfeld im Oetztal, Totalansicht (Postkarte von 1911)

World heritage site.

Der Oetzthaler Gletscher [Gurgler Ferner]

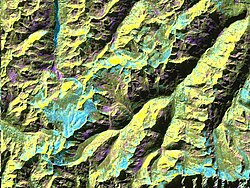

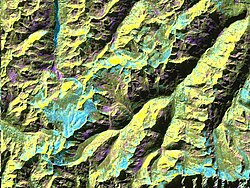

Radar-Aufnahme des Ötztals in Österreich aus dem Space Shuttle Endeavour (1994)

Metadaten:

- Sensor Space Shuttle/SIR-C/X-SAR

- Datastart 1994-04-14

- Dataend 1994-10-05

- Visible Earth v1 ID 1421

- Visualization Date 1994-10-05

Originalbeschreibung: This is a digital elevation model that was geometrically coded directly onto an X-band seasonal change image of the Oetztal supersite in Austria. The image is centered at 46.82 degrees north latitude and 10.79 degrees east longitude. This image is located in the Central Alps at the border between Switzerland, Italy and Austria, 50 kilometers (31 miles) southwest of Innsbruck. It was acquired by the Spaceborne Imaging Radar-C/X-band Synthetic Aperture aboard the space shuttle Endeavour on April 14, 1994 and on October 5, 1994. It was produced by combining data from these two different data sets. Data obtained in April is green; data obtained in October appears in red and blue, and was used as an enhancement based on the ratio of the two data sets. Areas with a decrease in backscatter fromApril to October appear in light blue (cyan), such as the large Gepatschferner glacier seen at the left of the image center, and most of the other glaciers in this view. A light blue hue is also visible at the east border of the dark blue Lake Reschensee at the upper left side. This shows a significant rise in the water level. Magenta represents areas with an increase of backscatter from April 10 to October 5. Yellow indicates areas with high radar signal response during both passes, such as the mountain slopes facing the radar. Low radar backscatter signals refer to smooth surface (lakes) or radar grazing areas to radar shadow areas, seen in the southeast slopes. The area is approximately 29 kilometers by 21 kilometers (18 miles by 13.5 miles). The summit of the main peaks reaches elevations of 3,500 to 3,768 meters (xx feet to xx feet) above sea level. The test site's core area is the glacier region of Venter Valley, which is one of the most intensively studied areas for glacier research in the world. Research in Venter Valley (below center) includes studies of glacier dynamics, glacier-climate regions, snowpack conditions and glacier hydrology. About 25 percent of the core test site is covered by glaciers. Corner reflectors are set up for calibration. Five corner reflectors can be seen on the Gepatschferner and two can be seen on the Vernagtferner.

Spaceborne Imaging Radar-C and X-band Synthetic Aperture Radar (SIR-C/ X-SAR) is part of NASA's Mission to Planet Earth. The radars illuminate Earth with microwaves, allowing detailed observations at any time, regardless of weather or sunlight conditions. SIR-C/X-SAR uses three microwave wavelengths: L-band (24 cm), C-band (6 cm) and X-band (3 cm). The multi-frequency data will be used by the international scientific community to better understand the global environment and how it is changing. The SIR-C/X-SAR data, complemented by aircraft and ground studies, will give scientists clearer insights into those environmental changes which are caused by nature and those changes which are induced by human activity.

SIR-C was developed by NASA's Jet Propulsion Laboratory. X-SAR was developed by the Dornier and Alenia Spazio companies for the German space agency, Deutsche Agentur fuer Raumfahrtangelegenheiten (DARA), and the Italian space agency, Agenzia Spaziale Italiana (ASI), with the Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft und Raumfahrt e.V.(DLR), the major partner in science, operations and data processing of X-SAR.Postkarte von Sölden / Berghof (Bildmitte). Aufgenommen um 1920

Autor/Urheber: Hans-Joachim Schrieb, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de

view of Hochsölden, Oetz Valley, Tyrol, Austria