Oceanic-continental convergence

Basiert auf der Datei Oceanic-continental convergence Fig21oceancont.gif und dient als Ersatz für diese Datei.

Relevante Bilder

and Hitran on the Web Information System, CC BY-SA 3.0

Relevante Artikel

SubduktionSubduktion ist ein fundamentaler Prozess der Plattentektonik. Der Begriff bezeichnet das Abtauchen ozeanischer Lithosphäre am Rand einer tektonischen Platte in den darunter liegenden Teil des Erdmantels, während dieser Plattenrand gleichzeitig von einer anderen, angrenzenden Lithosphärenplatte überfahren wird. Beim Abtauchen der Platte erfahren deren Krustengesteine eine Metamorphose. Dabei steigt die Dichte des abgetauchten Teils derart an, dass er tief in den Erdmantel absinken kann. .. weiterlesen

KontinentalrandDer Kontinentalrand ist der Übergang von einem Kontinent in den ozeanischen Bereich. Die Kontinentalränder sind für die Stratigraphie von besonderer Bedeutung, weil an ihnen oder unmittelbar vor ihnen im Laufe der Erdgeschichte Sedimente abgelagert wurden, die zum Großteil unsere heutigen Abfolgen von Sedimentgesteinen ausmachen. Das gilt auch für das aktuelle geologische Geschehen. .. weiterlesen

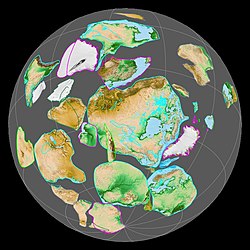

PaläoklimatologieDie Aufgabe der Paläoklimatologie besteht darin, anhand von Messungen, Analysen sowie Datenreihen aus sogenannten Klimaarchiven (Proxydaten) die klimatischen Verhältnisse der erdgeschichtlichen Vergangenheit in Form einer Klimageschichte zu rekonstruieren und die Mechanismen von Klimawandel-Ereignissen in den verschiedenen Erdzeitaltern beziehungsweise historischen Epochen zu entschlüsseln. Methodisch seit jeher ein Teilbereich der Historischen Geologie, weist sie jedoch auch Parallelen zur modernen, physikalisch geprägten Klimatologie auf. Als interdisziplinäre Wissenschaft, deren Anwendungsbereich nahezu die gesamte Erdgeschichte umfasst, stützt sich die Paläoklimatologie auf Erkenntnisse aus Paläontologie, Paläogeographie, Paläozeanographie, Meteorologie und kooperiert mit Fachgebieten wie der Atmosphärenchemie und der Geophysik. Dabei wurden in den letzten Jahrzehnten verstärkt Forschungsresultate der Astronomie und der Astrophysik berücksichtigt. .. weiterlesen

KlimageschichteDie Klimageschichte dokumentiert Entwicklung, Schwankungen und Auswirkungen des irdischen Klimas, sowohl in erdgeschichtlichem Maßstab als auch in den Epochen der jüngeren Vergangenheit. Je nach zeitlicher Perspektive werden dabei Klimaverläufe über einige Jahrzehnte bis hin zu einigen hundert Millionen Jahren analysiert. Die Wissenschaften zur Erforschung des Klimas sind neben der Klimatologie die Paläoklimatologie und die Historische Klimatologie, die wiederum mit der Umweltgeschichte eng verknüpft ist. Die beiden letztgenannten Disziplinen behandeln das Auftreten und den Einfluss verschiedener Wetteranomalien in historischer Zeit, unter anderem ausgeprägte Wärme- und Kältephasen, Perioden extremer Dürre oder die Folgen von heftigen vulkanischen Eruptionen im Hinblick auf Naturräume und menschliche Gesellschaften. .. weiterlesen

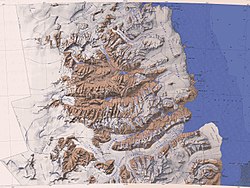

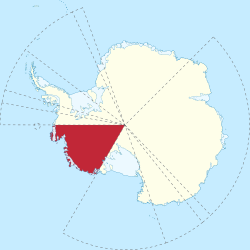

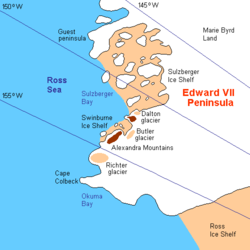

Ross-OrogenDas Ross-Orogen war ein Falten- und Überschiebungsorogen am damaligen Ostrand Ostantarktikas. Die orogene Phase erstreckt sich etwa von 580 bis 480 Millionen Jahren und steht im Zusammenhang mit dem Zerfall des Superkontinents Rodinia und der Bildung Gondwanas, insbesondere Ostgondwanas. Es entstand eines der größten Gebirgszüge im späten Neoproterozoikum bis zum Phanerozoikum mit einer Länge von ca. 3.500 Kilometern. Infolge lang andauernden Erosionen mit Abtragungen bildeten sich oft flache, undeformierte Rumpfflächen bzw. Ebenen, auf denen sich mächtige Sedimentpakete ablagerten, die z. B. die Beacon Supergroup bildeten. .. weiterlesen