Wanderalbatros

| Wanderalbatros | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Wanderalbatros (Diomedea exulans) | ||||||||||

| Systematik | ||||||||||

| ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||

| Diomedea exulans | ||||||||||

| Linnaeus, 1758 |

Der Wanderalbatros (Diomedea exulans) ist eine sehr große Vogelart aus der Familie der Albatrosse. Er ist der Vogel mit der größten Flügelspannweite der Welt.[1]

In Europa ist der Wanderalbatros ein extrem seltener Irrgast. Im 20. Jahrhundert wurde er lediglich einmal im Jahre 1957 auf Sizilien und im Jahre 1963 in Polen beobachtet.[2]

Beschreibung

Wanderalbatrosse erreichen eine Körperlänge von 117 cm und eine Flügelspanne von über 350 cm sowie ein Maximalgewicht von 7 kg.[1] Ein erwachsener, voll ausgefärbter Wanderalbatros hat – vom schmalen, schwarzen Rand an der hinteren Flügelkante und den schwarzen Handschwingenspitzen abgesehen – an der Unterseite ein weißes Gefieder. Die Oberflügeldecken sind ebenfalls weiß mit einigen schwarzen Einsprengseln. Der kräftige Schnabel und die Füße sind blass fleischfarben, die Augen sind dunkelbraun. Diese Färbung zeigen jedoch nur mehrere Jahre alte Wanderalbatrosse. Jungtiere haben ein überwiegend braunes Gefieder, das mit den Jahren zunehmend weiß wird. Das letzte Braun erscheint als gesprenkeltes Band über der Brust.

Lebensweise

Der Wanderalbatros verbringt 90 % seines Lebens auf dem offenen Meer. Nur alle zwei Jahre ist Brutsaison, die Aufzucht des einzigen Kükens braucht fast ein Jahr. Der Wanderalbatros ist monogam, d. h., er brütet jede Brutsaison mit demselben Brutpartner. Das Nest wird aus Erde und Pflanzen gebaut und kann einen hohen Turm bilden. Wie viele Vogel- und Tierarten der subpolaren und polaren Regionen setzt er auf eine geringe Reproduktionsrate und ein hohes Alter. Normalerweise werden Wanderalbatrosse 60 bis 70 Jahre alt, können aber über 80 Jahre alt werden. Wie alle Albatrosse bildet der Wanderalbatros Kolonien, die normalerweise mehrere hundert Brutpaare umfassen. Die Nahrung besteht aus verschiedenen Meerestieren wie Fisch oder Tintenfisch.[1]

Bedrohung

Im Jahre 2020 gab es weltweit etwa 20.000 Wanderalbatrosse.[3] In den letzten Jahrzehnten hat sich die Größe vieler Kolonien jedoch aufgrund der vielen Bedrohungen, v. a. durch den Menschen verursacht, halbiert. Der Bestand nimmt in drei Generationen (ca. 60 Jahre) um 30 % ab. Dies entspricht einer jährlichen Abnahme von 0,5 %, was 130 Exemplare weniger pro Jahr bedeutet.

Die größte Bedrohung stellt für den Wanderalbatros die Langleinenfischerei dar. Die Vögel verschlucken die Köder in den wenigen Minuten, bis sie in die Tiefe sinken, und werden mitgezogen und ertrinken. So verendet jährlich eine große Anzahl Seevögel.[1] Zusätzlich bilden Prädatoren (wie z. B. eingeschleppte Hunde und Katzen, insbesondere Ratten) ein großes Problem, indem sie den Nachwuchs bzw. die Eier fressen. Auf vielen subantarktischen Inseln gibt es solche Prädatoren, auf manchen gibt es jedoch Bekämpfungsprogramme wie z. B. das beachtenswerte Rattenbekämpfungsprogramm des South Georgia Heritage Trust.[4]

Der Wanderalbatros wird auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft.[3]

Verbreitungsgebiet

Wanderalbatrosse brüten auf den subantarktischen Inseln. Die wichtigsten Brutinseln sind:[1]

- Aucklandinseln, hier befindet sich die weltweit größte Brutkolonie von Wanderalbatrossen[1] am South West Cape auf Enderby Island.[5]

- Crozetinseln

- Gough-Insel

- Heard und McDonaldinseln

- Kerguelen

- Macquarieinsel

- Prinz-Edward-Inseln

- Marion-Insel

- Südgeorgien, insbesondere Bird Island, Annenkov Island[6] sowie Prion Island[7]

- Antipoden-Inseln[8]

Folgende Tabelle gibt Übersicht über die Population auf einigen Brutinseln:

| Insel | Population | Datum | Trend |

|---|---|---|---|

| Südgeorgien, Prion Island | 1.553 Brutpaare | 2012 | Abnahme um 4 % jährlich |

| Bird Island | ca. 1000 Brutpaare | 2012 | Stabil |

| Annenkov Island | >500 Brutpaare | 2012 | leichte Abnahme |

| Prinz-Edward-Insel | 1.850 Brutpaare | 2003 | Stabil |

| Marion-Insel | 1.600 Brutpaare | 2008 | |

| Crozetinseln | 2.000 Brutpaare | 1997 | rückläufig |

| Kerguelen | 1.100 Brutpaare | 1997 | |

| Macquarieinsel | 15 Brutpaare | 2006 | |

| Gesamt | 26.000 Exemplare | 2012 | Abnahme um 30 % in 3 Generationen (60 Jahre) |

Auf dem offenen Meer sind sie im gesamten Südlichen Ozean anzutreffen,[1] besonders häufig sind sie zwischen den Aucklandinseln und Macquarie, dem Seegebiet rund um die Bountyinseln und im Seegebiet zwischen den Chathaminseln und Dunedin auf Neuseeland zu beobachten.[8] Auch auf der Drake-Passage sind sie häufig zu beobachten. Es ist jedoch möglich, dass es dort nur mehr Sichtungen gibt, weil dies die Hauptverkehrsroute des Schiffsverkehrs in die Antarktis ist.[9]

Trivia

Zu den nach dem Vogel benannten geographischen Objekten zählen der Albatross Crest, der Gony Point und das Wanderer Valley.

Literatur

- James McQuilken: Die Nebel der Zeit. Spitzbergen.de, 2012, ISBN 978-3-937903-15-6.

- Christian Walther: Antarktis. Conrad-Stein-Verlag, 2018, ISBN 978-3-86686-965-3.

Weblinks

- Diomedea exulans in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2008. Eingestellt von: BirdLife International, 2005. Abgerufen am 19. Januar 2009.

- Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Diomedea exulans in der Internet Bird Collection

- Der Flug des Wanderalbatros

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g James McQuilken: Die Nebel der Zeit. Hrsg.: Rolf Stange. 1. Auflage. Spitzbergen.de, Dassow 2012, ISBN 978-3-937903-15-6, Kap. "Aktuelle Entwicklung der Population und Bedrohung", S. 137 (englisch: The Mists of Time. Übersetzt von Rolf Stange).

- ↑ Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel, Wolfgang Fiedler (Hrsg.): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-647-2, S. 209.

- ↑ a b Der Wander-Albatros. Der größte fliegende Vogel wird immer seltener. In: BR Wissen. Bayerischer Rundfunk, 28. Januar 2020, abgerufen am 3. Dezember 2021.

- ↑ Environment – South Georgia Heritage Trust. Abgerufen am 15. September 2018 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Mike Domnick: PolarNEWS Expeditionen-Katalog 2. Hrsg.: PolarNWES. Nr. 2019|2020. PolarNEWS, S. 131.

- ↑ Wanderalbatros - Bing video. Abgerufen am 19. September 2018.

- ↑ Ruedi Küng: PolarNEWS Dezember 2018. In: Christian Hug (Hrsg.): Polar News (= PolarNEWS). 27. Auflage. Band 1, 27 / Dezember 2018. PolarNEWS, Königstein 20. September 2018, Fest der Sinne, S. 73 (Originaltitel: PolarNEWS Dezember 2018.).

- ↑ a b c Birding Downunder 2014 | Polar Cruises. Abgerufen am 19. September 2018 (englisch).

- ↑ Christian Walther: Antarktis. 10. Auflage. Conrad Stein Verlag, 2018, ISBN 978-3-86686-965-3, S. 255.

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wandering Albatross (Diomedea exulans) in flight, East of the Tasman Peninsula, Tasmania, Australia

Autor/Urheber: JJ Harrison (https://tiny.jjharrison.com.au/t/fCEqOJC1cJUcoIOa), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wandering Albatross (Diomedea exulans) in flight, East of the Tasman Peninsula, Tasmania, Australia.

Autor/Urheber: JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wandering Albatross (Diomedea exulans), East of the Tasman Peninsula, Tasmania, Australia.

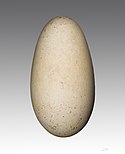

Autor/Urheber: Didier Descouens, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Ei eines Wanderalbatros. Sammlung von Henri Heim de Balsac/Jacques Perrin de Brichambaut.

- Fundort: Île de l'Est, Crozetinseln Frankreich.