Variationen über ein Thema von Paganini (Brahms)

Die Variationen über ein Thema von Paganini op. 35 sind ein Klavierwerk von Johannes Brahms, das größtenteils im Winter 1862/63 in Wien vollendet wurde.

Die 28 Variationen gehören zu den schwierigsten Werken der romantischen Klavierliteratur und wurden vom Komponisten am 25. November 1865 in Zürich uraufgeführt.[1] Anlass dieser Studien für Klavier, die sich auf zwei Hefte mit je 14 Variationen verteilen, war das beeindruckende Spiel des Pianisten Carl Tausig, den Brahms in Wien kennengelernt hatte.

Als Thema wählte er das 24. Capriccio in a-Moll aus den 24 Capricci op. 1 für Violine solo von Niccolò Paganini, dessen virtuoses Geigenspiel um 1830 in zahlreichen europäischen Metropolen einiges Aufsehen erregte und Komponisten wie Robert Schumann und Franz Liszt beeinflusste.

Inhalt

Incipit des Themas:

Das Werk ist streng symmetrisch aufgebaut. Die beiden Hefte beginnen jeweils mit dem aus 24 Takten bestehenden Thema, dem vierzehn Variationen folgen. Die beiden Finalvariationen (Allegro und Presto ma non troppo) sind ausgedehnter und bilden den dramatischen und virtuosen Höhepunkt der Komposition. Bis auf die langsameren Variationen in Dur, die freier gestaltet sind, haben sie dieselbe Tonart (a-Moll) und bewegen sich im harmonischen Grundgerüst des Vorbildes.

Jede Variation behandelt ein bestimmtes technisches Problem in konzentrierter Weise, die an eine Etüde erinnert. So werden Sexten, und Terzen, Oktaven, Arpeggien, Repetitionen, Sprünge und rhythmische Probleme bis an die Grenze des Spielbaren vorgeführt.

Die Paganini-Variationen sind ein Konzentrat der typischen Klaviertechnik des Komponisten, mit der er sich in den 1893 veröffentlichten 51 Übungen für Klavier erneut auseinandersetzte. Im Gegensatz zu dem extrovertierten und glitzernd-effektvollen Personalstil von Franz Liszt, der von Skalen und virtuosen Verzierungen geprägt ist, zeichnet sich Brahms' sehr charakteristischer und bisweilen spröder Klaviersatz – neben Terzen und Sexten – durch Vollgriffigkeit, Synkopen, polyphone Strukturen und kräftige Bässe aus.

Hintergrund

Die 1810 komponierten 24 Capriccen erfordern Sprünge, Doppelgriffe und kühnes Lagenspiel und haben – auch durch die legendären Auftritte des Teufelsgeigers in europäischen Metropolen – viele Zeitgenossen sowie die nachfolgenden Generationen beeinflusst. So suchte u. a. Franz Liszt, der berühmteste Pianist des 19. Jahrhunderts, unter dem Eindruck von Paganinis Spiel neue Wege der pianistischen Technik und konnte in virtuosen Etüden dem Klavier bislang unbekannte technische und klangliche Seiten abgewinnen. Mit seinen sechs Grandes études d'après Paganini – unter ihnen die berühmte La Campanella (1838, überarbeitet 1851) – erschloss er nicht nur einige der Kompositionen Paganinis für das Klavier, sondern übertrug dessen Spiel in die pianistische Sphäre.[2] In seiner sechsten Etüde verarbeitet er ebenfalls das Thema der 24. Caprice. Brahms präsentierte mit seinen Variationen ein weitaus umfangreicheres Spektrum pianistischer Techniken wie Probleme der Sprungtechnik, Doppelgriffe und polyrhythmische Raffinessen.

Carl Tausig nahm das Werk in sein Repertoire auf und trug es häufig vor, während Clara Schumann, der Brahms 1863 das Manuskript geschickt hatte, es im Gegensatz zu den ebenfalls anspruchsvollen Variationen über ein Thema von Händel op. 24 zwar intensiv studiert, aber nicht öffentlich gespielt zu haben scheint.[3]

Das beliebte Thema von Paganini wurde von vielen anderen Komponisten für eigene Variationen verwendet: Neben Franz Liszt etwa von Sergei Rachmaninow in seiner Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 für Klavier und Orchester (1934), Witold Lutosławski in Variationen über ein Thema von Paganini (zunächst 1939 für 2 Klaviere komponiert, dann 1978 für Klavier und Orchester eingerichtet), Boris Blacher in Paganini-Variationen op. 26 für Orchester (1947) oder von James Barnes in seinen Fantasy Variations on a Theme by Niccolò Paganini für Blasorchester (1988) und Philip Wilby in Paganini Variations für Brass Band (1991).

Einzelnachweise

- ↑ Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Brahms, Johannes, Band 2, Bärenreiter-Verlag 1986, S. 193

- ↑ Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Capriccio Band 2, Bärenreiter-Verlag 1986, S. 813

- ↑ Berthold Litzmann: Clara Schumann. Ein Künstlerleben. Nach Tagebüchern und Briefen. 3. Band: Clara Schumann und ihre Freunde. 4. Auflage. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1920. S. 146 (online).

Weblinks

- Variationen über ein Thema von Paganini, Op.35: Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

Auf dieser Seite verwendete Medien

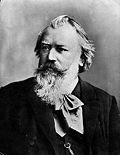

| Johannes Brahms

(1833–1897) |

|||

|---|---|---|---|

|

|||

| Alternative Namen |

Marks, G. W. (Pseudonym); Würth, Karl (Pseudonym) | ||

| Beschreibung | Komponist und Pianist | ||

| Geburts-/Todesdatum |

7. Mai 1833 |

3. April 1897 | |

| Geburts-/Todesort | Hamburg | Wien | |

| Wirkungsdaten | 1843 | ||

| Wirkungsstätte | |||

| Normdatei | |||