Sintaschta-Kultur

| Prähistorische Kulturen Russlands[1] | |

| Mittelsteinzeit | |

| Kunda-Kultur | 7400–6000 v. Chr. |

| Jungsteinzeit | |

| Bug-Dnister-Kultur | 6500–5000 v. Chr. |

| Dnjepr-Donez-Kultur | 5500–4000 v. Chr. |

| Sredny-Stog-Kultur | 4500–3500 v. Chr. |

| Jekaterininka-Kultur | 4300–3700 v. Chr. |

| Kammkeramische Kultur | 4200–2000 v. Chr. |

| Fatjanowo-Kultur | um 2500 v. Chr. |

| Kupfersteinzeit | |

| Nordkaspische Kultur | |

| Kurgankultur | 5000–3000 v. Chr. |

| Samara-Kultur | um 5000 v. Chr. |

| Chwalynsk-Kultur | 5000–4500 v. Chr. |

| Botai-Kultur | 3700–3100 v. Chr. |

| Jamnaja-Kultur | 3600–2300 v. Chr. |

| Afanassjewo-Kultur | 3500–2500 v. Chr. |

| Ussatowe-Kultur | 3300–3200 v. Chr. |

| Glaskowo-Kultur | 3200–2400 v. Chr. |

| Bronzezeit | |

| Poltavka-Kultur | 2700–2100 v. Chr. |

| Potapovka-Kultur | 2500–2000 v. Chr. |

| Katakombengrab-Kultur | 2500–2000 v. Chr. |

| Abaschewo-Kultur | 2500–1800 v. Chr. |

| Sintaschta-Kultur | 2100–1800 v. Chr. |

| Okunew-Kultur | um 2000 v. Chr. |

| Samus-Kultur | um 2000 v. Chr. |

| Andronowo-Kultur | 2000–1200 v. Chr. |

| Susgun-Kultur | um 1700 v. Chr. |

| Srubna-Kultur | 1600–1200 v. Chr. |

| Kolchis-Kultur | 1700–600 v. Chr. |

| Begasy-Dandybai-Kultur | um 1300 v. Chr. |

| Karassuk-Kultur | um 1200 v. Chr. |

| Ust-Mil-Kultur | um 1200–500 v. Chr. |

| Koban-Kultur | 1200–400 v. Chr. |

| Irmen-Kultur | 1200–400 v. Chr. |

| Spätirmen-Kultur | um 1000 v. Chr. |

| Plattengrabkultur | um 1300–300 v. Chr. |

| Aldy-Bel-Kultur | 900–700 v. Chr. |

| Eisenzeit | |

| Baitowo-Kultur | |

| Tagar-Kultur | 900–300 v. Chr. |

| Nosilowo-Gruppe | 900–600 v. Chr. |

| Ananino-Kultur | 800–300 v. Chr. |

| Tasmola-Kultur | 700–300 v. Chr. |

| Gorochowo-Kultur | 600–200 v. Chr. |

| Sagly-Baschi-Kultur | 500–300 v. Chr. |

| Jessik-Beschsatyr-Kultur | 500–300 v. Chr. |

| Pasyryk-Stufe | 500–300 v. Chr. |

| Sargat-Kultur | 500 v. Chr.–400 n. Chr. |

| Kulaika-Kultur | 400 v. Chr.–400 n. Chr. |

| Tes-Stufe | 300 v. Chr.–100 n. Chr. |

| Schurmak-Kultur | 200 v. Chr.–200 n. Chr. |

| Taschtyk-Kultur | 100–600 n. Chr. |

| Tschernjachow-Kultur | 200–500 n. Chr. |

Die Sintaschta-Kultur (englisch Sintashta culture, wissenschaftlich Sintašta-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit, die nach Radiokarbondaten von Kuz'mina (2007)[2] auf 2250–1650 v. Chr., nach Anthony (2007)[3] enger auf 2100–1800 v. Chr. datiert wird. Sie wird teilweise mit zeitgleichen Gruppen zur Sintaschta-Petrowka-Kultur[4] oder zur Sintaschta-Arkaim-Kultur[5] zusammengefasst. Sintaschta ist der namengebende Fundort. Die Sintaschta-Kultur wurde traditionell als frühe Phase der Andronowo-Kultur angesehen.

Die Sintaschta-Leute betrieben intensiven Kupferbergbau und bedeutende Bronzeherstellung.[6] In Gräbern der Kultur wurden Reste von mindestens 30 der frühesten Streitwagen identifiziert.[7][8][9]

Herkunft

Die Sintaschta-Kultur entwickelte sich aus der Wechselwirkung zweier vorhergehender Kulturen. Ihr unmittelbarer Vorgänger in der Ural-Tobol-Steppe war die Poltavka-Kultur, ein Ableger der Rinderzucht betreibenden Grubengrab- oder Jamnaja-Kultur, deren Angehörige zwischen 2800 und 2600 v. Chr. in diese Region einwanderten. Einige Sintaschta-Städte wurden über alten Poltawka-Siedlungen oder in der Nähe von Poltawka-Gräberfeldern erbaut. Motive der Poltawka-Keramik finden sich auf der Sintaschta-Keramik wieder. Die materielle Kultur der Sintaschta zeigt zudem Einflüsse der späten Abaschewo-Kultur.

Die ersten Sintaschta-Siedlungen erscheinen um 2100 v. Chr. Die sumpfigen Tiefebenen um den Ural und am oberen Tobol, die zuvor als Winterrückzugsgebiete genutzt wurden, wurden nun für das Überleben immer wichtiger. Unter diesem Druck begannen die Poltawka und Abaschewo permanent in befestigten Anlagen in den Flusstälern zu siedeln, wobei sie allerdings die besser zu verteidigenden Hügelkuppen mieden.[10] Kennzeichnend für die Abaschewo-Kultur war eine Kriegsführung zwischen den verschiedenen Stämmen,[11] die durch den Kampf um knappe Ressourcen verstärkt wurde. Dies führte zum Bau zahlreicher Befestigungsanlagen sowie zur Entwicklung des Streitwagens. Die Streitigkeiten zwischen den Stammesgruppen spiegeln sich in der hohen Zahl von Verletzungsopfern in den Sintashta-Gräbern wider.

Metallherstellung

Die Wirtschaft der Sintaschta beruht vor allem auf der Kupfermetallurgie. Kupfererze aus den nahegelegenen Minen, wie Vorovskaya Yama, wurden in die Sintaschta-Siedlungen gebracht und zu Kupfer und Arsenbronze weiterverarbeitet. In ausgegrabenen Gebäuden der Fundplätze in Sintaschta, Arkaim und Ust'e fanden sich Überreste von Schmelzöfen und Schlacke.[10] Ein Großteil des Metalls war für den Export in die Städte der Oasenkultur Zentralasiens bestimmt. Dieser Metallhandel verknüpfte die Steppenregion erstmals mit den antiken städtischen Zivilisationen des Nahen Ostens: die Reiche und Stadtstaaten Irans und Mesopotamiens waren bedeutende Märkte für Metall. Über diese Handelsrouten gelangten zunächst wohl Pferde und Streitwagen, letztendlich vermutlich indoiranischsprachige Menschen von der Steppe in den Nahen Osten.[12][13]

Pferde und Streitwagen

Studien – unter anderem eine umfangreiche genetische Analyse – zeigten, dass die heutigen domestizierten Pferde vor ab ca. 4.200 Jahren von der der unteren Wolga-Don-Region in Russland aus rasch fast alle lokalen Populationen Eurasiens verdrängten und sich zusammen mit materieller Kultur wie Sintaschta Streitwagen auf Speichenrädern verbreiteten. In Asien verbreiteten sich Indoiranische Sprachen, Streitwagen und Pferde gemeinsam in Folge der Sintashta-Kultur des Beginns des zweiten Jahrtausends BC.[14][15]

Ethnische und linguistische Identität

Auf Grund von Ähnlichkeiten der Grabkultur mit denen im Rigveda nimmt David Anthony (2007) an, dass die Menschen der Sintaschta-Kultur Proto-Indoiranisch sprachen.[16]

Aufgrund ihrer Herkunft von aus dem Uralgebiet ausgewanderten Stämmen wäre es aber wohl zu kurz gefasst, die Träger der Sintaschta-Kultur als ausschließlich indoiranische Ethnie zu beschreiben, und allem Anschein nach waren auch andere indogermanischsprachige Gruppen an ihrer Ausformung beteiligt.[17] Frühe indoiranische Lehnwörter im Uralischen legen außerdem nahe, dass finno-ugrische Stämme seit etwa 3000 v. Chr. benachbart waren.[18]

Siehe auch

- Land der Städte

Literatur

- David W. Anthony: The Horse, the Wheel and Language. How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes shaped the modern World. Princeton University Press, Princeton NJ u. a. 2007, ISBN 978-0-691-05887-0.

- David W. Anthony: The Sintashta Genesis: The Roles of Climate Change, Warfare, and Long-Distance Trade. In: Bryan K. Hanks, Katheryn M. Linduff (Hrsg.): Social Complexity in Prehistoric Eurasia. Monuments, Metals and Mobility. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2009, ISBN 978-0-521-51712-6, S. 47–73, doi:10.1017/CBO9780511605376.005.

- Bryan K. Hanks: Late Prehistoric Mining, Metallurgy, and Social Organization in North Central Eurasia. In: Bryan K. Hanks, Katheryn M. Linduff (Hrsg.): Social Complexity in Prehistoric Eurasia. Monuments, Metals and Mobility. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2009, ISBN 978-0-521-51712-6, S. 146–167, doi:10.1017/CBO9780511605376.010.

- Bryan K. Hanks, Katheryn M. Linduff (Hrsg.): Social Complexity in Prehistoric Eurasia. Monuments, Metals and Mobility. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2009, ISBN 978-0-521-51712-6.

- Ludmila Koryakova: Sintashta-Arkaim Culture. The Center for the Study of the Eurasian Nomads (CSEN). 1998. Abgerufen am 16. September 2010.

- Ludmila Koryakova: An Overview of the Andronovo Culture: Late Bronze Age Indo-Iranians in Central Asia. The Center for the Study of the Eurasian Nomads (CSEN). 1998. Abgerufen am 16. September 2010.

- Pavel F. Kuznetsov: The emergence of Bronze Age chariots in eastern Europe. In: Antiquity. Bd. 80, Nr. 309, 2006, ISSN 0003-598X, S. 638–645, doi:10.1017/S0003598X00094096.

- Elena E. Kuz'mina: The Origin of the Indo-Iranians (= Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Bd. 3). Brill, Leiden u. a. 2007, ISBN 978-900-416-054-5.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Die Datierungen in der Tabelle sind den einzelnen Artikeln entnommen und müssen nicht immer zuverlässig sein. Kulturen auf Gebieten anderer ehemaliger Sowjetrepubliken wurden einbezogen.

- ↑ Kuz'mina: The Origin of the Indo-Iranians. 2007, Appendix two.

- ↑ Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 374 f.

- ↑ Koryakova: An Overview of the Andronovo Culture. 1998.

- ↑ Koryakova: Sintashta-Arkaim Culture. 1998.

- ↑ Hanks, Linduff (Hrsg.): Social Complexity in Prehistoric Eurasia. Monuments, Metals and Mobility. 2009.

- ↑ Kuznetsov: The emergence of Bronze Age chariots in eastern Europe. In: Antiquity. Bd. 80, Nr. 309, 2006, S. 638–645

- ↑ Stefan Burmeister, Peter Raulwing: Festgefahren. Die Kontroverse um den Ursprung des Streitwagens. Einige Anmerkungen zu Forschung, Quellen und Methodik. In: Peter Anreiter, Eszter Bánffy, László Bartosiewicz, Wolfgang Meid, Carola Metzner-Nebelsick (Hrsg.): Archaeological, Cultural and Linguistic Heritag. Festschrift for Erzsébet Jerem in Honour of her 70th Birthday (= Archaeolingua. 25). Archaeolingua Alapítvány, Budapest 2012, ISBN 978-963-9911-28-4, S. 93–113, (Rezension: Katharina Rebay-Salisbury, in: European Journal of Archaeology. Band 16, Nr. 3, 2013, S. 569–573, doi:10.1179/146195713X13721616775719).

- ↑ Hans J. J. G. Holm: The Earliest Wheel Finds, their Archaeology and Indo-European Terminology in Time and Space, and Early Migrations around the Caucasus (= Archaeolingua. Series minor. 43). Archaeolingua Alapítvány, Budapest 2019, ISBN 978-615-5766-30-5.

- ↑ a b Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 390–391.

- ↑ Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 383 f.

- ↑ Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 391.

- ↑ Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 435–418.

- ↑ Scientists found modern domestic horses’ homeland in southwestern Russia. In: Science News, 20. Oktober 2021. Abgerufen am 14. November 2021.

- ↑ Pablo Librado et al.: The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. In: Nature. 598, Nr. 7882, October 2021, ISSN 1476-4687, S. 634–640. doi:10.1038/s41586-021-04018-9.

- ↑ Anthony: The Horse, the Wheel and Language. 2007, S. 408–411.

- ↑ Kuz'mina: The Origin of the Indo-Iranians. 2007, S. 222.

- ↑ Jaakko Häkkinen: Uralic evidence for the Indo-European homeland. 2012.

Jaakko Häkkinen: Early contacts between Uralic and Yukaghir. 2012.

Auf dieser Seite verwendete Medien

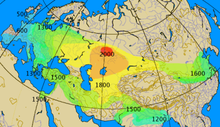

Autor/Urheber: by en:User:Dbachmann, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Historical spread of the chariot. This map combines various classes of information, historical and archaeological. The 'isochrones' as given should not be considered more than rough approximations, give or take a century.

- red, 2000 BC: area of the earliest known spoke-wheeled chariots (Sintashta-Petrovka culture)

- orange, 1900 BC: extent of the Andronovo culture, expanding from its early Sintashta-Petrovka phase; spread of technology in this area would have been unimpeded and practically instantaneous

- yellow, 1800 BC: extent of the great steppes and semi-deserts of Central Asia, approximate extent of the early Indo-Iranian diaspora at that time. Note that early examples of chariots appear in Anatolia as early as around this time.

- light green, 1700 BC: unknown, early period of spread beyond the steppes

- green/cyan, 1600-1200 BC: the Kassite period in Mesopotamia, rise to notability of the chariot in the Ancient Near East, introduction to China, possibly also to the Punjab and the Gangetic plain (Rigveda) and E and N Europe (Trundholm Sun Chariot), assumed spread of the chariot as part of Late Bronze Age technology

- blue, 1000-500 BC: Iron Age spread of the chariot to W Europe by Celtic migrations