Optisches Glas

Unter optischem Glas versteht man Glas zur Fertigung von optischen Bauteilen (wie Linsen, Prismen und Spiegel) für optische Systeme wie zum Beispiel Objektive, Mikroskope oder Fernrohre. Optisches Glas unterscheidet sich chemisch nicht notwendig von normalem Glas, aus dem etwa Fensterscheiben hergestellt werden, jedoch werden durch gezielt eingebrachte chemische Zusätze seine optischen Eigenschaften genau eingestellt. Die optischen und mechanischen Eigenschaften werden zusätzlich von den Herstellern genau kontrolliert und dokumentiert.

Optische und physikochemische Eigenschaften

Die optischen Eigenschaften, die von entscheidender Bedeutung für die Verwendung des Glases für optische Bauteile sind, werden bei der Herstellung des Glases innerhalb enger Toleranzen eingehalten und wesentlich genauer kontrolliert als z. B. bei Fensterglas. Weiterhin werden sie vom Hersteller für jede Glassorte genau dokumentiert. Dazu zählen:

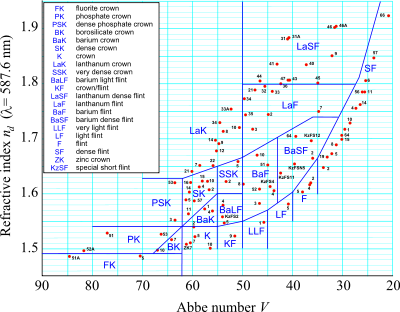

- Der Brechungsindex und dessen Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts (Dispersion). Letztere wird vor allem durch die Abbe-Zahl charakterisiert. Zur genaueren Beschreibung der Dispersion werden Teildispersionen und oft auch die Koeffizienten einer Dispersionsformel wie der Sellmeier- oder der Cauchy-Gleichung angegeben.

- Abweichungen von der Homogenität des Glases, wie Schlieren (bandförmige kurzreichweitige Schwankungen des Brechungsindex innerhalb eines Glasbauteils im Bereich von 0,1 mm bis 2 mm)[1] oder der Gehalt an Blasen und anderen Einschlüssen.

- Eigenschaften die für die Fertigung von optischen Bauteilen und deren Verhalten im Einsatz von Bedeutung sind, wie etwa die Schleifbarkeit, Wärmeausdehnung, Änderung des Brechungsindex mit der Temperatur oder die Empfindlichkeit gegen chemische Einflüsse (Glaskorrosion).

Arten und Bezeichnung optischer Gläser

Es gibt heute über 250 optische Gläser.[2] Sie basieren hauptsächlich auf den zwei wichtigsten Glasfamilien Kronglas K (engl. crown) und Flintglas F (engl. flint). Zusätzlich wird bei der Bezeichnung der Schott-Gläser mit dem Zusatz S für „Schwer“ (engl. dense) ein hoher Brechungsindex und mit L für „Leicht“ (engl. light) ein niedriger Brechungsindex angezeigt (z. B. Schwerflintglas SF6, oder Leichtflintglas LF5). Zusätzliche chemische Komponenten, die entscheidend für die optischen Eigenschaften sind, werden bei der Bezeichnung den Hauptglassorten vorangestellt (z. B. Barium-Kronglas N-BaK4 bzw. S-BAL14 oder Fluor-Kronglas FK). Umweltverträgliche arsen- und bleifreie Gläser werden zusätzlich bei Schott mit N- (z. B. N-BK7) bzw. S- bei Ohara (z. B. S-BSL7) gekennzeichnet. Ausnahmen bilden Gläser, die unter ihrem Markennamen geführt werden, wie zum Beispiel der glaskeramische Werkstoff Zerodur.

| Glasart | Schott AG | Hoya K.K. | Corning Inc. | Ohara Inc. | Dichte in g/cm³ | nd | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Quarzglas | 2,20 | 1,46 | 68 | ||||

| Fluor-Kronglas | N-FK51A | 3,68 | 1,49 | 85 | |||

| Kronglas | N-K5 | C5 | S-NSL5 | 2,59 | 1,52 | 60 | |

| Borosilikat-Kronglas | N-BK7 | BSC7 | BSC B16-64 | S-BSL7 | 2,51 | 1,52 | 64 |

| ZERODUR® | 2,53 | 1,54 | |||||

| Barium-Kronglas | N-BaK4 | BaC4 | S-BAL14 | 3,05 | 1,57 | 56 | |

| Leichtflintglas | LF5 | FL5 | 3,22 | 1,58 | 41 | ||

| Schwerkronglas | N-SK4 | BaCD4 | S-BSM4 | 3,54 | 1,61 | 59 | |

| Flintglas | F2 | F2 | 3,60 | 1,62 | 36 | ||

| Schwerflintglas | N-SF10 | E-FD10 | FeD D28-28 | S-TIH10 | 3,05 | 1,73 | 29 |

| Schwerflintglas | SF6 | FD6 | FeD E05-25 | 5,18 | 1,81 | 25 | |

| Schwerflintglas | N-SF6 | FD60 | S-TIH6 | 3,37 | 1,81 | 25 | |

| Lanthan-Schwerflintglas | N-LaSF9 | TaFD9 | S-LAH71 | 4,41 | 1,85 | 32 |

Chemische Zusammensetzung und Transmissionsbereich

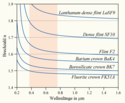

Die folgende Tabelle gibt die chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozent, sowie den Transmissionsbereich einiger wichtiger optischer Glassorten wieder. Die Transmissionsbereiche sind ungefähre Angaben und variieren leicht in den Unterglassorten. Weiterhin ist die Transmission von der Glasdicke abhängig.

| Glasart | SiO2 | Al2O3 | Na2O | K2O | CaO | P2O5 | B2O3 | PbO | BaO | Li2O | TiO2 | ZrO2 | ZnO | MgO | Nb2O5 | Transmissionsbereich |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Quarzglas | 100 | 200…3000 nm | ||||||||||||||

| Borosilikatglas | 80 | 3 | 4 | 0,5 | 12,5 | 350…2000 nm | ||||||||||

| Kronglas (K) | 73 | 2 | 5 | 17 | 3 | 350…2000 nm | ||||||||||

| Borosilikat-Kronglas (BK7)[5] | 70 | 8,4 | 8,4 | 10 | 2,5 | 350…2300 nm | ||||||||||

| Flintglas (F) | 62 | 6 | 8 | 24 | 400…2500 nm | |||||||||||

| ZERODUR®[6] | 55,4 | 25,4 | 0,2 | 0,6 | 7,2 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1 | 400…2700 nm | |||||

| Schwerflintglas (SF6)[5] | 27,3 | 1,5 | 71 | 380…2500 nm | ||||||||||||

| Schwerflintglas (N-SF6 / S-TIH6)[7] | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 1 | 5 | 400…2000 nm |

Kombination optischer Gläser

Die Glashersteller bieten ein breites Sortiment von Glassorten mit verschiedenen Brechungs- und Dispersionseigenschaften an. Je mehr Gläser ein Konstrukteur zur Auswahl hat, welche er in einem optischen System (z. B. einem Objektiv) kombinieren kann, desto besser lassen sich die Abbildungsfehler korrigieren.

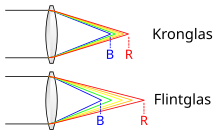

Beispielsweise lässt sich durch die Verwendung von zwei Gläsern mit verschiedener Abbe-Zahl ein achromatisches Objektiv realisieren, dessen chromatische Aberration (Farbfehler) weitgehend korrigiert ist. Der verbleibende Rest des Farbfehlers wird sekundäres Spektrum genannt. Mit drei verschiedenen Gläsern, von denen mindestens eines ein Glas anomaler Dispersion ist, kann ein Apochromat gebaut werden, bei dem auch das sekundäre Spektrum beseitigt ist und der so gut wie keinen Farbfehler mehr aufweist.

Auswirkung des unterschiedlichen Dispersionsverhaltens von Kronglas und Flintglas am Beispiel von Sammellinsen.

Kombination von Kronglas und Flintglas in einem Achromaten zur Korrektur der chromatischen Aberration.

Beseitigung des sekundären Spektrums in einem Apochromaten durch Verwendung von mehreren optischen Glassorten.

Darüber hinaus ist es auch für die Korrektion der nicht chromatischen Abbildungsfehler hilfreich, Gläser mit vielfältigen Kombinationen von Brechungsindex und Abbe-Zahl zur Verfügung zu haben, insbesondere auch sogenannte hochbrechende Gläser, die einen hohen Brechungsindex bei gleichzeitig hoher Abbe-Zahl besitzen.

Literatur

- Hans Bach, Norbert Neuroth: The Properties of Optical Glass. 2. Auflage. Springer, 1995, ISBN 3-540-58357-2.

- Jai Singh: Optical Properties of Condensed Matter and Applications. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-470-02192-6, S. 159–196 (Chapter 8 – Optical Properties of Glasses.).

- George H. Steward: Optical Design of Microscopes (SPIE Tutorial Texts). SPIE Press, 2010, ISBN 978-0-8194-8095-8, S. 169–194 (Chapter 17/18 – Optical Materials / Composition and Spectra of Materials.).

Weblinks

- Optisches Glas – Datenblätter. Schott AG 2011 (Katalog in Excel- oder ZEMAX-Format, sowie Abbe-Diagramme in A0); abgerufen am 1. Oktober 2012

- Optical Glass. (PDF; 532 kB) Hoya Corp. USA Optics Division (englisch); abgerufen am 8. November 2011.

- Mikhail Polyanskiy: Datenbank optischer Gläser verschiedener Hersteller

- Optische Gläser – Technische Informationen. (PDF; 652 kB) OHARA GmbH, 2010; abgerufen am 8. November 2011.

- Optisches Glas – Beschreibung der Eigenschaften. (PDF) Schott AG, 2011; abgerufen am 1. Oktober 2012

Einzelnachweise

- ↑ Ralf Jedamzik, Peter Hartmann: Homogenität optischer Gläser. (PDF) In: DGaO-Proceedings. 2004

- ↑ a b Hans Bach, Norbert Neuroth: The Properties of Optical Glass. Springer, 1995, ISBN 978-3-540-58357-8, S. 39–76.

- ↑ Optisches Glas – Datenblätter. Schott AG, 2011; abgerufen am 1. Oktober 2012.

- ↑ Optische Gläser – Technische Informationen. (PDF; 652 kB) OHARA GmbH, 2010; abgerufen am 8. November 2011.

- ↑ a b D. Heiman, D. S. Hamilton, R. W. Hellwarth: Brillouin scattering measurements on optical glasses. In: Physical Review B (Condensed Matter). Volume 19, Issue 12, 1979, S. 6583–6592, phys.uconn.edu (PDF; 1,3 MB)

- ↑ Michael J. Viens: Fracture Toughness and Crack Growth of Zerodur. In: NASA Technical Memorandum 4185. April 1990, ntrs.nasa.gov (PDF)

- ↑ George H. Steward: Optical Design of Microscopes (SPIE Tutorial Texts). SPIE Press, 2010, ISBN 978-0-8194-8095-8, S. 194 (Chapter 18 – Composition and Spectra of Materials.)

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber:

- Abbe-diagram.png: Bob Mellish

- Abbe-diagram.svg: Eric Bajart

- derivative work: Eric Bajart

An Abbe diagram plots the Abbe number against refractive index for a range of different glasses (red dots). Glasses are classified using a letter-number code to reflect their composition and position on the diagram. Data plotted from the Schott Glass catalogue.

Änderung der Brechzahl als Funktion der Wellenlänge

Autor/Urheber:

- File:Apochromat.svg: Egmason

- abgeleitetes Werk Eric Bajart

The apochromatic lens usually consists of three elements and brings three frequencies of light to a common focus.

achromatischer Zweilinser, deutsche Beschriftung

Autor/Urheber: PhysikingerC, Lizenz: CC0

Vergleich der Eigenschaften von Kronglas und Flintglas am Beispiel von Sammellinsen.