Ohrenbrille

Die Ohrenbrille ist eine Brillenform des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Ohrenbrille wurde erstmals 1751 von James Ayscough erwähnt[1] und hatte den großen Vorteil, dass sie weder auf die Nase geklemmt wurde noch gegen die Schläfen drückte, wie die Vorgänger dieser Brillenart (Nasenklemmer, Schläfenbrille).

Die Ohrenbrille hatte erstmals seitliche Bügelstangen, die bis auf oder hinter das Ohr reichten. Die ersten Ohrenbrillen hatten doppelt horizontal einklappbare Seitenarme. Diese Variante hatte ihren Halt am Hinterkopf und eignete sich auch gut, um sie über den damals üblichen Perücken und Haartrachten zu tragen. Als am Ende des 18. Jahrhunderts sich die Mode zu Kurzhaarfrisuren änderte, kamen die senkrecht nach unten klappbaren Bügelendstangen auf, die dann erstmals auch an der Rückseite des Ohres ihren Halt finden konnten. Parallel zu diesen zwei Varianten gab es die heute noch verwendete Steckbügelvariante ohne Mittelscharnier. Eine weitere dieser frühen Ohrenbrillen hatte Schiebestangen-Bügel zum Ausziehen und umklammerte den Kopf, wie auch die doppelt klappbaren Varianten.

Varianten der Ohrenbrillen

- Knickstangenbrille, horizontal klappbare Seitenarme

- Knickstangenbrille (hier als Kutscherbrille), vertikal klappbare Bügelendstangen

- Stangen- oder Damenbrille, Steckbügelvariante oh. Mittelscharnier

- Schiebestangen-Bügel

- Knickstangenbrille horizontal: (auch als Doppelgelenk-Brille oder Doppelscharnier-Brille bezeichnet) Sie konnte man unter die Haare schieben und dabei auf die Ohren auflegen, sie eignete sich aber auch hervorragend um sie über den, im 18. Jh. üblichen voluminösen, Haartrachten zu tragen. In der Regel haben aufgefundene Brillen dieser Art die Merkmale des 18. Jh. (breite Bügel, C-Steg, runde Gläser), sind aber auch mit ovalen Gläsern und sogar auch mit K-Steg bekannt.

- Knickstangenbrille vertikal: Auch diese Version trug man Kopf umklammernd, wie die horizontale Ausführung. Man konnte aber auch die hinteren Bügelteile hinter das Ohr abwinkeln, wenn die Kopfgröße dies zuließ. Frühe Brillen dieser Art hatten noch die Merkmale des 18. Jh. (breite Bügel, C-Steg, runde Gläser). Mit Beginn des 19. Jh. wurden sie dann filigraner (dünne Bügel Stangen, X- und K-Steg, ovale Gläser). Benutzung bis ~1910 bekannt.

- Steckbügel-Brille: Die Schläfenbrille wurde mit langen Stangen (Bügel) ohne Gelenk zur Stangenbrille. Wurde als Steckbügel getragen, damit das Haar nicht zerzaust, bzw. in der Perücke nicht hängen bleibt (anfänglich als „Damenmodell“ bezeichnet). Englische Bezeichnung: straight temple frames.

- Schiebestangen-Bügel: Sie konnte man unter die Haare schieben und dabei auf die Ohren auflegen. Ausgeschoben umklammerte sie für einen guten Sitz den Kopf, zusammengeschoben eignete sie sich zum kurzzeitigen Tragen und schnellen Absetzen. Oft hatten diese Brillen besonders kleine Gläser: rund, oval und rechteckig.

Zur Begriffserklärung: Noch im 17. Jh. hatten alle Brillen (alle Sehhilfen mit zwei Gläsern, für rechtes und linkes Auge) keine seitlichen Bügelstangen, sondern klemmten auf der Nase (Klemmbrille, Bügelbrille, Schlitzbrille), wurden mit der Hand gehalten (Nietbrille, Gelenkbrille) oder hingen von der Stirn herab (Stirnreifenbrillen, Mützenbrillen). Erst Ende des 19. Jh. verstand man dann unter dem Oberbegriff ‚Brille‘ eine Sehhilfe mit Nasenauflage und Bügeln, die am Ohr ihren Halt finden. Für die Zeit dazwischen gibt es die Bezeichnungen Schläfenbrille bzw. Ohrenbrille zur Abgrenzung von den parallel auch gerne verwendeten Nürnberger Drahtbrillen, Klemmern, Zwickern, Kneifern, Lorgnetten und Scherenbrillen. Zudem nannte man den Nasenklemmer ursprünglich Bügelbrille (die Verbindung zwischen den Gläser war der Bügel) und den heutigen Brillenbügel anfangs im deutschen Sprachraum: Seitenarm, Stange oder Feder.

Zeitliche Einteilung der Ohrenbrillen

Anhand der Einfassung und Form der Gläser, der Verbindung (Steg) zwischen den beiden Gläsern, Fassungsmaterial, Verarbeitung und der seitlichen Bügel lassen sich diese Brillen zeitlich einigermaßen gut einteilen. Der Hauptverwendungszeitraum in Europa und Amerika:

- Gläserform: rund (bis ~1810), oval (~1810–1915), Hufeisen / D-Form, Rechteck, Sechseck & Achteck (1835–1890), Ab 1915 kam die runde Glasform wieder in Mode, in Kombination mit den ab da neuen Konkav-Konvexen Brillengläsern.

- Stegform: C-Steg (bis ~1810), X-Steg (ab ~1810), K-Steg (ab ~1820), Ω-Steg (1835–1880), engl. W-Steg (ab ~1860, 2-dimensional), W-Steg (ab ~1885, 3-dimensional)

- Bügelvarianten: Doppelgelenk-Brille, auch Doppelscharnier-Brille oder Knick-Stangenbrille (1751–um 1900), Steckbügel (Mitte 18. Jh.–Heute), Schiebestangen-Bügel (1815–1890), Reitbügel, Gespinstbügel (~1885–Heute)

- Materialien: Eisen, Messing, Nickel, Horn, Schildpatt, Elfenbein, Zelluloid (ab 1839)

- Gläser: bis Anfang des 20. Jh. gab es vorwiegend Bi-Gläser aus Kronglas, Bergkristall und auch transparente brasilianische Kieselsteine. Farbiges Glas (Blau, Grün, Bernsteinfarben). Besonders die blauen Gläser waren vor allem Mitte des 19. Jh. recht beliebt.

- Eine vertikale Knickstangenbrille, getragen mit nach oben gewinkelten Endstücken. 1800 England

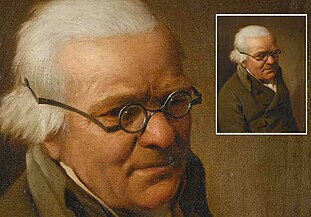

- 1804 Dresden, Anton Graff, Selbstbildnis mit einer C-Steg Knickstangenbrille noch aus dem 18. Jh.

- Nach 1810 Frankreich, horizontale Knickstangenbrille mit runden Gläsern und X-Steg

- 1822 Belgien, womöglich einziges zeitgenössisches Bildnis einer Ohrenbrille mit sichtbar hinter das Ohr abgewinkelten Bügelstangen.

- „Schubert-Brille“ Der junge Schubert, Anfang des 19. Jahrhundert, K-Steg

- Um 1815 USA, Benjamin Henry Latrobe mit einer Schiebestangen-Brille

- Ohrenbrille des 19. Jh. mit Achteck-Form und Omega-Steg (Ω). Rembrandt Peale, 1846 USA

- 1836 GB, Schriftsteller John Allen, typische vertikale Knickstangenbrille des 19. Jh.

Weitere Entwicklungen in Kombination der Ohrenbrille

- 1750–1800, Benjamin Martin (1704–1782) erfand 1750 die „Martin’s Margin“ Reduzierringe aus Horn bzw. Schildpatt, um die Lichtmenge zu reduzieren, die in die Augen eindringt und nach damaliger Meinung es schädigt[4]. Er nannte es „Objektiv mit reduzierter Apertur“. Diese Durchmesser-Verringerung hatte aber auch weitere Vorteile: Ausschluss der peripheren Unschärfen damaliger Bi-Gläser und durch kleinere Glasdurchmesser eine geringere Dicke bei höheren Glasstärken.

- ~1760–Heute, Bifokal-Brillen, auch Franklin Gläser oder Doppelfocusgläser. Erste Erwähnung in einem privaten Briefwechsel durch den damals in Paris lebenden Benjamin Franklin (1784/85)[5], gefertigt womöglich von Peter Dollond (1730–1820), London, der bereits zuvor „gespaltene“ Brillen herstellte und verkaufe (nach 1760). Diese Brillen waren rund und bestanden aus je zwei halben Glasteilen. Oben für Fernsicht, unten für das Sehen in der Nähe. Ab Mitte des 19. Jh. gab es dann die damals als Doppelfokus Gläser bezeichneten Bifokal Brillen mit außen aufgekitteten Nahteilen und wenig später auch mit eingeschmolzenen Nahteilen, bei allerdings nur mäßiger Verbreitung. Den großen Durchbruch gab es erst am Anfang des 20. Jahrhunderts.

- 1783, Nah-Doppelbrille. Der Optiker Addison Smith (London) erhielt das Patent (Nr. 1359) für zwei zusätzliche Linsen, die über der Fernkorrektur angelenkt und nach unten gedreht werden konnten, für Arbeiten im Nahbereich (insgesamt vier Linsen).

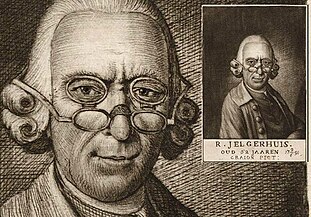

1791 ist der niederländische Maler Rienk Jelgerhuis auf einem Selbstporträt mit solchen einer ungewöhnlichen Nah-Doppelbrille zu sehen. - 1797–um 1860, Doppelbrille, auch Kutscherbrille, Staubbrille, Reisebrille, Eisenbahnbrille, D-Brille oder englisch four-lens spectacles. 1797 erfand der Engländer John Richardson[6] eine Brille, bei der sich ein seitlich angelenktes grünes Glas vor die eigentlichen Brillengläser vorklappen ließ. Diese Brillenart erfreute sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts größerer Beliebtheit. Vorgeklappt hatte man eine Sonnenbrille, oder mit weißen [+] Gläsern wurde sie zur Lesebrille. Aufgeklappt als Wind- und Staubschutz, um bei den damaligen Geschwindigkeiten (Kutsche, später auch Eisenbahn) tränenden Augen vorzubeugen. Auch beworben als Schutzbrille, mit vier getönten Gläsern, vor der Intensität der mit Wal-Öl betriebenen Argand-Lampen.

- Um 1805 England, Admiral Peter Rainier (1741–1808) mit einer „Martin’s Margin“ Brille

- 1791 NL, Selbstporträt des Kupferstechers Rienk Jelgerhuis mit einer Nah–Doppelbrille

- 1850/51 St. Petersburg, Kušelev-Bezborodko mit einer Doppelbrille mit ovalen Gläsern.

- 1837 USA, Nathaniel Olds mit einer Doppelbrille als Öllampen Lichtschutz Brille.

- 1803, W. H. Wollaston (GB) beschreibt erstmals konkav-konvexe Brillengläser und nennt sie „periskopisch“. Bis Moritz von Rohr 1912 die Berechnungsgrundlage für das optimale Meniskenglas (das Zeiss Punktal Glas) entwickelte, gab es bereits einige Glasschleifer die Gläser in Meniskenform fertigten[7]. Diese frühen Menisken (zweite Hälfte d. 19. Jh.) waren noch ohne das Wissen des genauen Augendrehpunktes und ohne genaue Achsenflucht der Vorder- und Rückfläche dicker, schwerer und mit mehr oder weniger starken sphärischen Aberration behaftet statt der damaligen Bi-Gläser, mit deren Nachteil der peripheren Verzeichnung.

- 1824–nach 1840. Glasbrille, „Waldsteinsche Brille“[8]. Bestand aus einer durchgehenden Glasscheibe mit zwei eingeschliffenen optischen Linsen und angeschraubten seitlichen Bügelstangen. Ausschließlich mit [-] Wirkung für kurzsichtige Personen. Erfunden und erstmals gefertigt wohl durch den Wiener Brillenoptiker Johann Friedrich Voigtländer (1779–1859). Ab 1840 auch bekannt vom Wiener Optiker Jacob Waldstein (1810–1876) und ab 1844 vom Brillenbauer Duncker in Rathenow, der sie als „Wiener Brille“ bewarb.

- um 1850–heute. Glasbohrbrille[9], auch bekannt als Randlos-, Bohr-, Glas-, Wiener-, Patentbrille und im Volksmund auch als „Intelligenzbrille“. Bei dieser Brillenform waren die losen Brillengläser mit je zwei Bohrungen versehen und mit einem Metallsteg miteinander, durch Verschraubung, verbunden. Ebenen falls waren die seitlichen Bügelstangen direkt an das Brillenglas angeschraubt. Erste Werbeanzeigen für solche Glasbohr-Brillen sind, aus dem Jahr 1851, aus Wien und England bekannt. Größte Verbreitung hatten die randlosen Brillen dann ab etwa 1885 in Kombination mit den damals neuen elastischen Gespinstbügeln. Hier war der Druck auf die Gläser und damit die Bruchgefahr, weniger groß.

Weiterentwicklung der Ohrenbrille

Gespinstbügel

Brillen mit Reitfedern (Reiterbrillen), einer umwickelten gedrillten Drahtfeder, später als Gespinstbügel bekannt, kamen noch in der Zeit der Ohrenbrillen um 1880–1885, gehören aber bereits eher zu den modernen Brillen des frühen 20. Jh. mit sicherem Halt an der Hinterohrmulde bzw. der Ohrmuschel. Nicht gesichert, aber wahrscheinlich gab es vereinzelt bereits zwischen 1860 und 1885 ähnlich geformte Bügel aus glattem blanken Stahl- bzw. Federdraht in Europa.

- Reitbrille aus der Zeit von 1880 bis 1910, ovale Glasform, Gespinstbügel

- Jagd und Reiter Brille, mit K-Steg und ovalen Gläsern, 1880–1910

Golfbügel

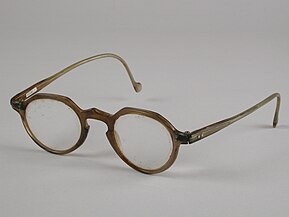

Die Ohrenbrille der Neuzeit, mit am Ohr anatomisch anpassbaren Bügelenden, gab es erstmals um 1925 in den USA, ab etwa 1930 auch in Europa. Diese neuen Bügelformen wurden von den Herstellern gerne als Hakenbügel, Clubbügel oder Golfbügel bezeichnet. Typisch ist der Zellhorn-Bügel bzw. das Zellhorn-Bügelendstück. Parallel gab es mit den seitlichen Nasensteg-Plättchen eine weitere wichtige Neuerung. Damit lag die Brille nicht mehr auf dem empfindlicheren Nasenrücken, sondern an den seitlichen Nasenflügeln auf. Ab 1932 kamen dann mit den Zeiss Perivist-Brillenfassungen die Panto-Glasformen und oberhalb der Fassungsmitte angesetzte Bügel in Mode.

- Rund, Seitenstege, Golfbügel

- Pantoform, Seitenstege, Windsorringe, Golfbügel

- Zellhornbrille, Pantoform, Schlüsselloch Steg

Die noch am Anfang des 20. Jh. so beliebten Zwicker, Kneifer, Fingerklemmer, Lorgnetten und Monokel verschwanden bis 1940 fast gänzlich. Auch die differenzierte Bezeichnung „Ohrenbrille“ war nicht mehr notwendig, da es in erster Linie nur noch Brillen mit seitlichen Bügeln und mit Halt am Ohr gab. Die heute übliche Bezeichnung für Brillen ab dem 20. Jahrhundert der Gattung Ohrenbrille ist einfach nur noch „Brille“.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Trade card: Advertisement. At James Ayscough (1751)

- ↑ M. von Rohr, Das Auge und die Brille, 1918

- ↑ R. Greeff, Die historische Entwicklung der Brille, 1913

- ↑ Martin’s margins spectacles, auf /eyeantiques.com

- ↑ Histoire_des_lunettes_et_lorgnettes_insolites biusante.parisdescartes.fr

- ↑ Australian College of Optometry https://museum.aco.org.au/archive/3282-four-lens-spectacles-richardson-patent

- ↑ F. Ostwalt, Ueber periskopische Gläser, 1898

- ↑ Beispiel einer Glasbrille (DOZ Seite 70,71)

- ↑ Beispiel einer Bohrbrille um 1880

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met ovale glazen op sterkte, zilveren montuur en in lengte verstelbare rechte veren

Beschrijving: Bril met ovale glazen op sterkte. Het montuur en de brug is uit één stuk en van zilver. Aan het montuur zijn de platte smalle rechte veren vastgezet. Deze veren zijn in lengte verstelbaar door een uitschuifsysteem. De veer eindigt in een rond oog.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, kostuum

Opschrift / merk: Ingeslagen merken bij het begin van beide veren: "AR" of "AB" met erboven in hetzelfde veld een hart. Eronder: een zwaard.

Datering: 1800 - 1850

Materiaal: glas, metaal, zilver

Afmetingen: (cm) hg 2,8 / br 11,3 / dp 16,0 / glas hg 2,5 / glas br 3,2

Associatie: zien, gezichtsvermogen, verziendheid, oogafwijking, correctie

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 20101

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met ovale glazen op sterkte, dun montuur van zilverkleurig metaal, K-brug en dunne rechte veren

Beschrijving: Bril met kleine ovale glazen op sterkte. Het montuur is van dun blank metaal evenals de K-vormige brug en de smalle dunne veren. De veren zitten met een scharnier aan het montuur bevestigd. De veren lopen recht, aan het einde iets naar binnen toe gebogen en eindigen in een kleine platte lepelvorm.

Herkomst: St. Historisch Kostuummuseum.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, kostuum

Datering: 1850 - 1900

Materiaal: metaal, glas

Afmetingen: (cm) uitgevouwen gemeten: hg 2,8 / br 12,5 - 14,5 / dp 12,5

Associatie: zien, gezichtsvermogen, verziendheid, oogafwijking, correctie, hulpmiddel

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 71136

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met ovale glazen op sterkte, montuur van dun blank metaal met K-brug en flexibele veren, aan het eind omgebogen

Beschrijving: Bril met ovale glazen op sterkte. Dun montuur van blank metaal. Tussen de glazen een k-vormige brug met open delen. Scharnierend aan het montuur dunne flexibele veren. Deze zijn niet identiek aan elkaar.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, mannenkleding, kostuum

Datering: 1875 - 1900

Materiaal: glas, onedel_metaal, katoen?

Afmetingen: (cm) uitgevouwen: hg 5,4 / br 11,5 / dp 9,7 / glas hg 2,7 / glas br 3,8

Associatie: man, zien, gezichtsvermogen, verziendheid, oogafwijking, correctie

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 20661-A

Nathaniel Olds with a pair of rarely depicted coach glasses

Autor/Urheber:

Louis-Léopold Boilly (1761-1845), französischer Maler und Lithograph

, Lizenz: Bild-PD-altPorträt eines Mannes mit Brille (Ausschnitt)

Das auf 1772 datierte Gemälde soll den Londoner Optiker John Cuff (ca. 1708–1772) zeigen, sitzend an einer Werkbank und schleift eine Linse auf einer Drehbank mit Pedalantrieb. Er trägt Schutzkleidung gegen Glasstaub an Kopf und Armen; seine Brille ruht über seiner Stirn. Seine Bank und Regale sind bevölkert mit Werkzeugen, Glas und Töpfen. Hinter ihm steht sein Assistent.

Admiral Peter Rainier around 1805 England, with a rarely shown "Martin's Margin" glasses

1791, Selbstportrait des niederländischen Malers und Kupferstecher Rienk Jelgerhuis mit einer Doppelbrille. Wahrscheinlich einziges Bildnis mit dieser Art Brille.

Autor/Urheber: Originals2011, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Rodenstock Brille aus den 1940er Jahren.

Autor/Urheber: unknown, Lizenz: CC BY 4.0

Turn pin spectacles, steel wire, eye preservers, double folding lenses, tinted, French(?), 1790-1850. Full view, side angle, pale grey background

Wellcome Images

Graf Alexander Kuschelew-Besborodko trägt eine Mitte des 19 Jh. recht beliebte Doppel-Brille in einer seltenen ovalen Version.

1836 England, Schriftsteller Dr.John Allen, typische vertikale Knickstangenbrille des 19. Jh.

Autor/Urheber:

Rembrandt Peale (1778-1860)

, Lizenz: Bild-PD-altSelbstporträt von Rembrandt Peale (Ausschnitt)

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met ronde glazen op sterkte, bronskleurig metalen montuur, veren recht met een scharnierend deel met een lus

Beschrijving: Bril met ronde glazen op sterkte. Het montuur en de brug is uit één stuk en van bronskleurig metaal. Aan het montuur zijn de platte smalle rechte veren vastgezet. Deze veren zijn opvouwbaar. Het einde van de veer kan naar binnen gevouwen worden door middel van een scharnier. Het einde van de veer eindigt in een lusvorm.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, kostuum

Datering: 1775 - 1825

Materiaal: glas, onedel_metaal

Afmetingen: (cm) hg 3,5 / br 12,0 / dp 16,0 / glas dm 3,2

Associatie: zien, gezichtsvermogen, bijziendheid, oogafwijking, correctie

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 20100

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met glazen op sterkte, montuur van amberkleurig kunststof met iets afgeplatte bovenkant, metaaldraad door de poten, sterke glazen

Beschrijving: Bril met bijna ronde glazen op sterkte. Montuur van lichtbruin transparant kunststof. Aan de bovenzijde iets afgeplat, bij de neussteunen iets breder. Aan de neuszijde van de glazen zitten de neussteuntjes direct aan het montuur vast, als uit één stuk. De beide glazen worden verbonden door een iets puntige brug. De veren zijn van hetzelfde

Materiaal: als het montuur, met een metalen draad er in. Aan het einde zijn ze gebogen en eindigend in een afgeplatte druppelvormige oorsteun.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, kostuum

Datering: 1930 - 1940 materiaal kunststof, glas, metaal

Afmetingen: (cm) hg 3,3 / br 12,0 / dp 12,0

Associatie: zien, gezichtsvermogen, verziendheid, oogafwijking, correctie

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 79378-1

Graff trägt eine Brille der Gattung: Ohrenbrille.

Autor/Urheber:

Jakob Josef Eeckhout (1793-1861) & Guillaume Philidor Van den Burggraaff

, Lizenz: Bild-PD-altPortrait (Ausschnitt) des flämischen Malers Jacques Albert Sénave (1758–1823)

Autor/Urheber: Bimmer02, Lizenz: CC BY-SA 4.0

Reitbrille aus der Zeit von 1880 bis 1910, ovale Glasform, Gespinstbügel

Benjamin Franklin, by Charles Wilson Peale, 1789

Autor/Urheber: Museum Rotterdam, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Objectgegevens

Titel: Bril met dikke ronde glazen op sterkte, goud- en zilverkleurig metalen montuur, veren met kunststof oorsteun

Beschrijving: Bril met dikke ronde glazen op sterkte. Het montuur rond de glazen is van zilverkleurig metaal met een motiefje er in. De ronde glazen zijn verbonden door een goudkleurige brug. Aan de brug zitten ook twee ovale metalen neussteuntjes vast. De veren zijn deels smal en recht en het gebogen deel van de oorsteunen is met een roodbruine kunststof laag bekleed.

Trefwoorden: bril, ooglens, uitrusting, kledingaccessoire, jongenskleding, kinderkleding, kostuum

Opschrift / merk: Ingeslagen keuren en merken (?) bij de scharnieren van de veren.

Datering: 1933 - 1937

Materiaal: metaal, glas, kunststof

Afmetingen: (cm) hg 4,0 / br 11,0 / dp 11,5 / glas: dm 3,7

Associatie: kind, jongen, zien, gezichtsvermogen, verziendheid, oogafwijking, correctie

Vorm & decoratie: kleding

Inventarisnr: Museum Rotterdam 71893-A

um 1815 USA, Benjamin Henry Latrobe by Rembrandt Peale

Autor/Urheber:

Lemuel Francis Abbott (circa 1760-1802)

, Lizenz: Bild-PD-altJames Hook (1746-1827), Musiker, mit Ohrenbrille, Porträt, Ausschnitt

Porträt eines jungen Mannes (vermutlich Franz Schubert im Alter von etwa 17 Jahren). Möglich um 1817 entstanden.