Manifest Destiny

Unter Manifest Destiny (Englisch, in etwa „offensichtliche Bestimmung“, oder „offenkundiges Schicksal“; Manifest = lateinisch manifestus ‚handgreiflich gemacht‘, ‚offenbart‘) versteht man eine US-amerikanische Ideologie. Sie besagt, ähnlich der Monroe-Doktrin, dass es eine teleologische Mission gibt, die kulturellen Vorstellungen der Vereinigten Staaten von Amerika zu verbreiten. Im 19. Jahrhundert galt das nicht nur für das Land der Indianer (Frontier) in Richtung Pazifik, sondern auch für Konflikte mit Großbritannien und Mexiko.

Manifest Destiny war nie bloß eine bestimmte Politik oder Ideologie; es ist ein allgemeiner Begriff, der Elemente des amerikanischen Exzeptionalismus, Nationalismus und Expansionismus in einem übergreifenden Sendungsbewusstsein vereinigt.

Viele amerikanische Pioniere verfochten die Meinung, die Ideale der Freiheit und der Nation seien von weitreichender Bedeutung und müssten in die neuen Länder gebracht werden, indem sie die Reichweite der Nation (und damit ihrer Grenzen) erweiterten. Zwei Jahrhunderte zuvor hatte der Gouverneur der Massachusetts Bay Colony John Winthrop behauptet, seine Kolonie sei die Stadt auf dem Berg und werde dem Rest der Welt die Lebensweise einer freien, gottgemäßen Gesellschaft demonstrieren.

In Fortführung dieser Idee argumentierten viele, es sei ein göttlicher Auftrag, die USA über den gesamten nordamerikanischen Kontinent auszudehnen. Das Young America Movement unter Franklin Pierce unterstützte diese Vision aktiv. Den Hintergrund bildete die religiöse Auffassung, die Weißen seien für diesen Auftrag prädestiniert.

Terminologie

Die Redewendung, die so viel wie „offensichtliches“ oder „unabwendbares Schicksal“ bedeutet, hatte der New Yorker Journalist John L. O’Sullivan 1845 in Artikeln der Zeitschrift The United States Magazine and Democratic Review geprägt, als er schrieb, es sei „die offenkundige Bestimmung der Nation, sich auszubreiten und den gesamten Kontinent in Besitz zu nehmen, den die Vorsehung uns für die Entwicklung des großen Experimentes Freiheit und zu einem Bündnis vereinigter Souveräne anvertraut hat.“[2]

Theorie und Praxis

Im Jahr 1846 verwendeten Politiker diese Redewendung, um die territoriale Expansion über den gesamten nordamerikanischen Kontinent zu rechtfertigen, indem sie ein Missionsbewusstsein in der Bevölkerung schürten. Theoretisch bestand die Absicht, allen Völkern die Ideale der Demokratie und der Zivilisation zu vermitteln; praktisch bedeutete sie häufig den Ausschluss der indigenen Amerikaner und der Menschen mit nichteuropäischen Vorfahren.

Die Westexpansion

Als die US-Bürger nach Westen vorrückten, waren schwere Konflikte sowohl mit den indigenen Amerikanern als auch mit Mexiko unvermeidlich. Bereits schwer durch Krankheiten dezimiert, waren die Indianer nicht im Stande, dem endlosen Strom weißer Siedler und dem begleitenden Militär Widerstand entgegenzusetzen; der indianische Niedergang und die Indianerkriege bilden dunkle Kapitel der amerikanischen Geschichte.

Der Konflikt mit Mexiko war weniger dramatisch, aber er brachte den US-Siedlern mit dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und seinem Ende, dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo enormen Landgewinn. Präsident Polk dokumentierte in seinen Tagebüchern seinen festen Entschluss, jedes mexikanische Territorium in Besitz zu nehmen, das in US-Hand fiel.

Als die USA das Manifest Destiny soweit erfüllt hatten, dass sie das Land bis zum pazifischen Ozean vollständig besetzt hatten, waren die britischen Reeder gezwungen, ihren Betrieb nach Norden in die geringer besiedelte kanadische Gegend zu verschieben.

Auswirkungen

Die Entdeckung von Gold 1849 (siehe Goldrausch) und anderen Mineralien beschleunigte das Wachstum des Wohlstands und des Reichtums einiger weniger Industrieller. Der Amerikanische Bürgerkrieg und die Sklavenbefreiung förderten eine weitere Einwanderung in die neuen Länder des Westens. Der Glaube an das Manifest Destiny lieferte in der politischen Rhetorik auch die Legitimation für den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg 1846–1848, in dem die späteren Staaten Nevada, Arizona, Utah, Kalifornien und New Mexico erobert wurden.[3]

Am 2. Dezember 1845 verkündete US-Präsident Polk dem Kongress, dass die Monroe-Doktrin konsequent durchzusetzen sei und dass die USA ihre Sphäre im Westen aggressiv erweitern würden. Das Manifest Destiny und viele Aussagen hinsichtlich einer moralischen, politischen und häufig rassischen Überlegenheit dienten dazu, die Deportation der Indianer in Reservate zu rechtfertigen.

Eine globale Fortsetzung findet Manifest Destiny im Amerikanischen Exzeptionalismus als einer politischen Doktrin des 20. und 21. Jahrhunderts.[4] In dieser Tradition ist auch die Erforschung und geplante „Eroberung“ des Weltraums zu sehen.[5]

Literatur

- Reginald Horsman: Race and Manifest Destiny: The Origins of American Racial Anglo-Saxonism. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1981, ISBN 0-674-74572-8.

- Udo Sautter: Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika (= Kröners Taschenausgabe. Band 443). 7., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-44307-4, S. 191–195.

- Anders Stephanson: Manifest Destiny: American Expansionism and the Empire of Right. Hill and Wang, New York 1995, ISBN 0-8090-6721-8.

- Albert K. Weinberg: Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History. Johns Hopkins, Baltimore 1936.

- Frederick Merk: Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation. Knopf, New York 1963.

- Jürgen Heideking: Geschichte der USA. 3. Auflage, Franke, Tübingen 2003, ISBN 3-8252-1938-0, S. 145–146.

- Sam W. Hayes, Christopher Morris (Hrsg.): Manifest Destiny and Empire: American Antebellum Expansionism. Texas A&M University Press, College Station, Texas 1997, ISBN 0-89096-756-3.

- Howard Zinn: Eine Geschichte des Amerikanischen Volkes. Nikol, Hamburg 2013, ISBN 978-3-86820-192-5, S. 127–168.

Einzelnachweise

- ↑ Martha A. Sandweiss: John Gast, American Progress, 1872. In: Picturing US History. Abgerufen am 1. Januar 2019 (englisch): „In her right hand she carries a book—common school—the emblem of education and the testimonial of our national enlightenment …“

- ↑ Vgl. Marianne Braig: Hinterhof der USA? Eine Beziehungsgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 40–42, 2011, online [1]. Abgerufen am 16. Dezember 2020. Siehe auch detaillierter Adam Gomez: Deus Vult: John L. O’Sullivan, Manifest Destiny, and American Democratic Messianism. In: American Political Thought, Vol. 1, No. 2, veröffentlicht von der University of Chicago Press, September 2012, S. 236–262.

- ↑ Siehe Lyon Rathbun: The Debate over Annexing Texas and the Emergence of Manifest Destiny. In: Rhetoric & Public Affairs, Volume 4, Number 3, veröffentlicht von der Michigan State University Press, Herbst 2001, S. 459–493, hier bes. S. 475ff.

- ↑ Hilde Eliassen Restad: American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World. Routledge, New York 2014, S. 40.

- ↑ z. B. Igor J. Polianski, Matthias Schwartz (Hrsg.): Die Spur des Sputnik. Kulturhistorische Expeditionen ins kosmische Zeitalter. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-593-39042-0, S. 72.

Auf dieser Seite verwendete Medien

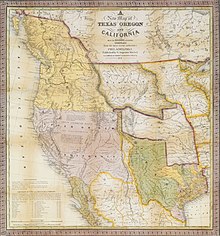

Published just before the War with Mexico, Mitchell's map embodies the theme of the United States' drive to "fulfill its manifest destiny to overspread the continent." It shows the recently annexed former Republic of Texas in its largest territorial form, including its farthest claims into present New Mexico and Colorado. Looming large in pale yellow is the vast Oregon Territory — until only recently jointly administered by the U.S. and Great Britain and stretching up to the 54º 40' parallel of North latitude. For this area, the map largely followed the printed map of Oregon from the report of Charles Wilkes's expedition. The large pink area labeled "Upper or New California" includes the Mexican territories of Upper California and New Mexico – both of which were soon seized by U.S. forces. This section derived in part from U.S. Army Topographical Engineer Lieutenant William H. Emory's Map of Texas and the Country Adjacent… of 1844, which was a compilation of the best information on what became the American Southwest available in Washington, D.C., before the war with Mexico. It also included up-to-date information obtained by another U.S. Army Topographical Engineer, Lieutenant John C. Fremont, who had first concluded that the continent's interior included a "Great Basin." Mitchell's map calls it "Great Interior Basin of California" where "streams and rivers…have no outlet to the sea." Among the featured trails are the "Oregon route" (with a table inset at lower left of the "Emigrant Route from Missouri to Oregon" giving mileage details), Fremont's alternate route to St. Vrain's Fort near Long's Peak in the Rockies, the "Caravan route to Santa Fe" and beyond this, a route to California by way of "Vegas" and the "Mojave R." leading to the "Great Spanish Trail" from "P. Angeles" to Santa Fe. In the Texas area the map includes old Spanish roads from Louisiana stretching to the Rio Grande and into Coahuila and Tamaulipas, newer roads connecting the rapidly developing multi-colored counties and the old Camino Real or Chihuahua Trail leading south from Santa Fe (in Texas!) along the Rio Grande past "Passo del Norte" to Chihuahua. In far northern Oregon the map traces part of "Mackenzie's route" while further south leading through western Oregon from the "Great Falls" and upper reaches of the Missouri River in "Missouri Territory" is "Lewis and Clark's route" to the Columbia River. With all this information, it is not surprising that Mitchell's commercial map was widely used – Mormon leader Brigham Young ordered six copies for his western migration in the winter of 1846. The map also served as an inset in Mitchell’s Reference and Distance Map of the United States.

Sketch of John L. O'Sullivan

Moving Further Westward

This painting shows Manifest Destiny, the belief in westward expansion of the United States from the Atlantic to the Pacific Ocean. It was widely distributed as an engraving called "Spirit of the Frontier". Settlers are moving west, guided and protected by Columbia, aided by modern technology like railroads, and driving Native Americans and bison into obscurity. Columbia represents America, dressed in a Roman toga to represent classical republicanism, and brings the enlightened east to the darkened west.