Aula regia

Aula regia (lateinisch für königliche Halle, synonym auch für „Königsburg, Residenz, Säulenhalle“), neuzeitlich auch Palastaula oder Aula Palatina genannt, ist der Name der Thron- und Empfangssäle in den Kaiserpalästen der antiken römischen Architektur sowie in den Königspfalzen des Mittelalters, daher auch Palas-Saal genannt. Der Begriff wurde gelegentlich als Synonym für die Pfalzen selbst verwendet.

Zweck und Beispiele

Antike

Architektonisches Vorbild für die Saalbauten der mittelalterlichen deutschen und französischen Pfalzen war die Konstantinbasilika in Trier, erbaut unter Kaiser Konstantin in den Jahren 305–311, die ihrerseits dem römischen Kaiserpalast auf dem Palatin (Rom) folgte; dort sind in der Domus Flavia, dem im Jahr 92 n. Chr. fertiggestellten Palastbau von Kaiser Domitian, noch die Überreste seiner Aula regia erhalten. Die Konstantinbasilika in Trier besitzt eine äußere Länge von 69,8 m (einschließlich der 12,4 m langen Apsis) bei einer Breite von 27,2 m[1] und besaß in der Antike eine Höhe von etwa 30 m. Nach moderner Bautypologie ist ihr heutiger Name nicht ganz korrekt, denn demnach folgt sie nicht dem Bautyp einer Basilika, sondern – wie die Aula regia der Domus Flavia – dem eines Saalbaus. Der (heute ziegelsichtige) Innenraum wies nach der Erbauung eine qualitätvolle Wandverkleidung auf: Langhaus und Apsis besaßen Fußboden- und Wandverkleidung aus eingelegten Marmorplatten (opus sectile)[2] bis auf die Höhe der obersten Fenstergesimse, wovon sich Reste und die Löcher der eisernen Halterungen erhalten haben. Darüber folgten Stuckarbeiten bis zur frei tragenden Decke. Die Konstantinsbasilika bildete zusammen mit den Kaiserthermen und dem Trierer Circus eine Einheit als Palastbezirk, die bewusst die in Rom entwickelte Beziehung zwischen Circus Maximus und Palatin aufgriff. Der häufig verwendete Name Palastaula oder Aula Palatina trifft es zwar genauer, ist aber im klassischen Latein unbelegt.[3]

Die monumentalen Aulae regiae dienten als Kulisse für das Hofzeremoniell bei Audienzen und Empfängen, im Mittelalter auch der Reichs- und Hoftage sowie für das Krönungsmahl, für Hochzeitsfeste oder andere Festmähler. Der Thron des Herrschers ist jeweils in der Apsis anzunehmen, der Eingang liegt bei den antiken Aulen dem Thron gegenüber. Die frühen christlichen Basiliken folgten dem Vorbild der römischen aulae regiae und setzten in die Apsis den Altar anstelle des Kaiserthrons.

Mittelalter

Ähnliche Gesamtanlagen wie in Trier schuf Karl der Große mit seinen zahlreichen Pfalzbauten, allen voran der Aachener Königspfalz ab etwa 780. Auf den Grundmauern des Saalbaues der Aachener Königspfalz steht heute das Aachener Rathaus. Eine Aula regia ist als Saalbau Karls des Großen auch in der Pfalz Paderborn nachgewiesen; auf die ausgegrabenen Grundmauern einer späteren Königshalle aus dem 11. Jahrhundert wurde ab 1976 eine Rekonstruktion derselben aufgesetzt. Von den Außenwände der ebenfalls von Karl dem Großen um 780 erbauten Königshalle der Ingelheimer Kaiserpfalz stehen Teile noch. Die karolingischen Saalbauten wurden, anders als die antiken, trotz der übernommenen Apsiden nicht diesen gegenüber in der Längsachse erschlossen, sondern – wie im traditionellen fränkischen Haus – über die Querachse, was auf dem St. Galler Klosterplan (von 819–826) auch beim Zugang zur Klosterbasilika der Fall ist.[4] Dies zeugt davon, dass der Grund für die Formenübernahme nicht die Anpassung an antike Zeremonielle war.[5]

Eine noch erhaltene westgotische Aula regia, erbaut um 850 n. Chr., ist der später zur Kirche umgewidmete Saalbau von Santa María del Naranco bei Oviedo, der für den asturischen König Ramiro I. errichtet wurde und ebenfalls über die Querachse erschlossen ist.[6] Ein ebenfalls noch existierender Bau ist der Saalbau der Kaiserpfalz Goslar, unter König Heinrich III. um 1050–55 errichtet.

Konstantinbasilika in Trier (305–311)

Überreste der Aula regia in der Ingelheimer Kaiserpfalz

Rekonstruierte Aula regia in der Pfalz Paderborn

Santa María del Naranco (um 850)

Saalbau der Kaiserpfalz Goslar (1050–55)

Siehe auch

- Liste deutscher Königspfalzen

- Liste fränkischer Königspfalzen im heutigen Frankreich

- Parlement

- Curia Regis

Einzelnachweise

- ↑ Angaben nach Klaus-Peter Goethert, Marco Kiessel: Trier – Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-3-8053-3688-8, S. 304–311, hier S. 307; nach Hans-Peter Kuhnen: Die Palastaula (so genannte Basilika) des spätantiken Kaiserpalastes. In: Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. 2001, S. 135–142, 71,0 m × 32,6 m.

- ↑ Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel: Trier – Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 307–311, hier S. 308f.

- ↑ Klaus-Peter Goethert, Marco Kiessel: Trier – Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-3-8053-3688-8, S. 304–311, hier S. 307.

- ↑ Judith Ley/Andreas Schaub, Die Aachener Pfalz: Siedlungs- und Baugeschichte, in: Burgen und Schlösser, 2/2018, S. 66–73 (S. 71)

- ↑ Ley/Schaub, ebd.

- ↑ Pevsner/Fleming/Honour, Lexikon der Weltarchitektur, 1984

Auf dieser Seite verwendete Medien

Autor/Urheber: Tobias Helfrich (Dionysos), Lizenz: CC BY-SA 3.0

Kaiserpfalz in Goslar

Autor/Urheber: Cristiano64, Lizenz: CC BY-SA 3.0

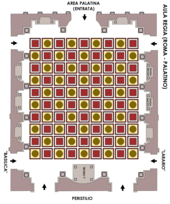

Pianta dell'aula Regia della Domus Augustiana di Domiziano (Roma - Palatino; 81-92 AD); architetto Rabirio.

Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Momo als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 3.0

Autor/Urheber: ArchimediX GbR, Ober-Ramstadt, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Ingelheim, digitale Rekonstruktion der Aula regia von innen, mit Blick in die Apsis

Autor/Urheber: Aliesin, Lizenz: CC BY-SA 3.0

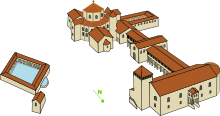

Zeichnerischer Rekonstruktionsversuch der Aachener Königspfalz basierend auf einer Rekonstruktion von Albert Huyskens und Joseph Buchkremer aus dem Jahr 1924/25, erweitert um die Darstellung des Thermenbezirks aus den 1960er Jahren.

Autor/Urheber: Markus Bydolek, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Erbaut im 4. Jhdt. nach Chr. als kaiserliche Empfangshalle Kaiser Konstantins des Großen. Abbruch der Ost- und Südwand bei Errichtung des kurfürstlichen Schlosses im 17. Jhdt. Wiederhergestellt 1856, seither genutzt als Evangelische Pfarrkirche (Erlöserkirche). Nach Beschädigungen im 2. Weltkrieg Restaurierungsarbeiten im Jahre 1956 abgeschlossen.

Autor/Urheber: CTHOE, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Trier, Konstantin-Basilika, innen

Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Luidger als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Santa María del Naranco, de:Oviedo

Photograph: Luidger (30. Juni 2006)Autor/Urheber: Zefram, Lizenz: CC BY 2.5

Paderborn, Deutschland: Museum in der Kaiserpfalz neben dem Paderborner Dom.